小說家王文興1939年出生於福建省福州,1946年舉家遷台,先住在台灣南部的東港,兩年後遷居臺北,他早在高中時期就開始寫小說。高中畢業後,考取台大外文系,1960年和同班同學白先勇、歐陽子、陳若曦等人創辦《現代文學》雜誌,一邊編輯刊物,一邊寫作短篇小說。一九六三年,赴美國愛荷華大學英文系創作班就讀,獲得藝術碩士學位後,於一九六五年回國,進台灣大學外文系擔任教職,教授小說課程,在二○○五年退休。

幾十年來,除了散文集《書和影》、《小說墨餘》、《星雨樓隨想》外,王文興只出版從《龍天樓》改名為《玩具手槍》,再改名為《十五篇小說》的短篇小說集,以及《家變》、《背海的人》兩部長篇小說。三十六年前《家變》出版,他的小說語言即引起各方討論後,這本被稱為「台灣第一大奇書」的長篇小說也成為他的顛峰代表作。

由於他把西洋文學的技巧充分運用在小說中,不但發掘了中國文字的多義性,也改變了傳統台灣小說的敘事方式,這種小說形式的創新建立了個人風格及人格美學,除備受肯定外,對當代文壇也深具影響力,實為台灣現代文學史上不容忽略的重要作家。

王文興先生於2023年9月27日辭世,享壽84歲。

提升文學,應讀古體文

一般說來,認識我的人都知我是研究現代小說,和寫作現代小說的人。但是我從未放棄中國古體詩文的閱讀。早在四十餘年前,我就感覺白話文運動對普及文化雖有貢獻,但同時對傳統文化也是致命的一擊。如曰白話文是中國精華文化的殺手,亦不為過。

今天的文學須要古體文。此可就閱讀的需要,與寫作上的需要,來說。

閱讀上,如只讀白話文學,恐犯營養不良。白話文學就算從宋代話本數起,重要者不過區區幾本書,──中國三千年的文學菁華應盡在古體文學上,如放捨不讀,那是愚復又愚,近似絕粒待斃之所為;──中國古文體文學其中的菁華更在詩詞上,如棄置中國的古體詩詞,將茫然不知美為何物,──也就是說,凡是華文的讀者,至少應勤讀中國的舊詩詞,有志於文學的人,尤應日讀詩詞,應訂下功課,日讀五首,日月積累,讀破名詩萬首,是必要的修習學程。從寫作言,時讀古體文學是修習首要。蓋古體文精簡遠勝白話,音調節奏亦勝白話,方望溪謂:文應「言之有物」、「言之有序」,二有獨古體文,因精簡,乃可抵達;文倘蕪雜,無從撥雲見日,呈托文中之物,又儻蕪亂,亦無可陳露文中之序。況古體文之音調節奏,即使散文,亦近詩歌,頓挫抑揚,非雜亂白話所能。散文古體優於白話多焉。就寫作言,今白話通行已逾甲子,要全面歸向古體,勢不可能,但力求接近古體,期在白話古體之間,取一均衡,或即今日寫作之企待也。

提升文學,還有一事,也要記得。就是閱讀古體,不可囫圇吞棗,走馬看花。須慢讀細讀,務求消化。非不求甚解,須句句求解,字字求解。此慢讀法,不僅適宜古體,亦適宜現代白話,乃至任何他國文字。即,一切文字,倘是文學,皆須慢讀。優秀文學,皆嘔心瀝血,千錘百鍊始成,且無不言外有言、象外有象,非冷靜細讀,無以探取其頷珠也。余卅年許前曾謂,合理的慢讀速度,小說應為一小時一千字,一日二小時。余當時言指白話小說。今若古體文小說,恐一小時只宜五百字。古體詩詞,速度自應更迂。或云迂怠如此,一生能讀幾冊?曰,無奈其何焉,惟寧缺勿濫,殷盼積少成多,──至少第云:以少勝多。

勇敢邁向孤獨的實驗創作之路—— 王文興

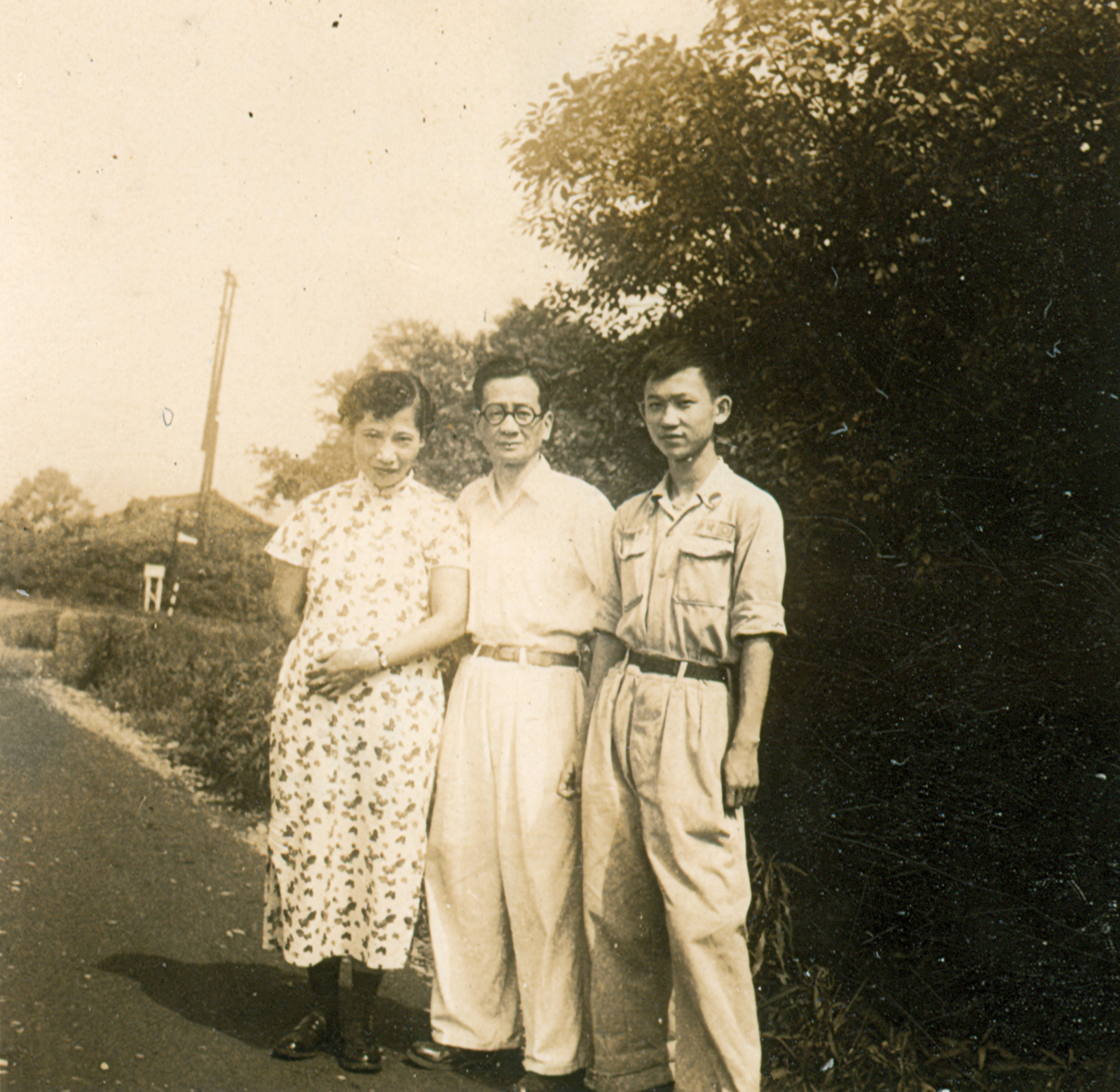

王文興生於1939年11月4日,出自福州書香之家。祖父王壽昌,號曉齋,工詩能文,為清官費留法學生,著有《曉齋詩文稿》等書。為鼓勵好友林紓走出喪偶之痛,與其合譯小仲馬之《茶花女》,乃林紓翻譯事業之始。王氏家族多人留歐,伯父王慶驥亦曾與林紓合譯過法文作品。王慶驥於1920-1940年間出任中國駐歐多國公使,著有《流星集》、《椒園詩稿》等作多種。姑母王真、王閑皆有詩作出版。父王慶定畢業於震旦大學法國文學學士,後留學比利時,且善古體詩。

抗戰勝利後,王文興於1946年隨父母舉家遷台。來台之初,暫居東港,入東港國民學校。1948年再遷至台北,入國語實小。小學畢業後,考入師院附中(即今之師大附中)初中部,後昇入高中部。小學六年級時,受長於自己五、六歲的鄰友,亦即日後執教於政治大學中文系的詞學教授閔宗述的影響,初識中西各種文藝及電影。高中期間,立定寫作為其志向,在英文老師吳協曼的提攜下,埋首於英文和翻譯小說之中。1957年高中畢業,考取台灣大學外文系。大學期間,因不滿當時課程,鎮日埋坐圖書館內,依自定之書單讀書。這時也是王文興寫作發展的重要階段。雖從高二就常於課外練習寫作,但正式發表要等到大學時期。在邁開創作生涯之起步時,除了夏濟安教授外,王文興主要受到兩位高中老師的引導,即當時兼任《自由中國》編輯的金承藝老師和日後轉任師範大學美術系教授的郭軔老師。又因金承藝的關係,還認識了何欣先生,也受其多方指導。

1958年王文興為大學一年級學生,在《台大青年》發表了第一篇小說〈守夜〉,並於1958至1959年間陸續在《文學雜誌》上發表了〈一條垂死的狗〉、〈一個公務員的結婚〉、〈殘菊〉、〈痺〉、〈下午〉五篇短篇作品。

王文興就讀台大時,外文系裡才人輩出,能舞文弄墨的同學為數甚多,他們的作品經常發表在夏濟安教授主編的《文學雜誌》上。1959年夏教授離台赴美,《文學雜誌》因而停刊。擔憂將無發表園地,王文興遂與同學白先勇、陳若曦、歐陽子等人在1960年暑期聯合創辦了《現代文學》雜誌。這些創刊者後來都成為著名的作家和學者。當年,他們憑著對文學的熱情,承繼了《文學雜誌》的精神,一方面引介優秀的西方現代派文學家和作品,一方面鼓勵主題和技巧的創新;在他們的努力之下,台灣掀起了現代主義小說的風潮。許多戰後新生代作家在這個雜誌上誕生、成長;自此台灣當代小說一直在華文世界享有重要的地位。根據編輯同仁日後回憶,王文興是當年編輯小組的智囊,許多期的主題和內容都出自他的構想。除了在學校期間積極參與編務外,他並將自己從1960年至1966年間所寫的小說(除了〈夏日傍晚回家的青年〉、〈結束〉二篇以外),都發表在《現代文學》上,留美歸國後還繼續擔任第26期至35期(即1965年至1968年底)的主編,對此刊物具有重要的貢獻。

大學四年,王文興自〈守夜〉到〈結束〉,一共發表了十四個短篇小說。這四年不僅是王文興發表創作生涯的初期,也是他思索寫作技巧、探尋個人風格的時期。王文興曾說讀與寫不可分,他的寫作反映他的閱讀。在大學階段,王文興主要閱讀了西方寫實主義和現代主義時期的經典作品,並深受其影響。在〈無休止的戰爭〉中,王文興說:「約在我二十歲的時候,我忽然間發覺我所習慣的文字表達發生了問題,問題一:我寫的跟任何人的並無不同。二:我的文字雜亂無章,讀不到平穩的節奏。我那時正在讀佛樓拜爾、莫泊桑,和托爾斯泰,我在他們的語言中都聽到十分動聽的聲音,低沉徐緩,像大提琴的鳴奏一樣。自此,我誓將與生俱來的語言拋棄,因為我覺得原有的語言稚性未脫,慌慌張張,是不可原諒的恥辱。」繼之,王文興更發現海明威的語言風格,除了低沉徐緩外,且具簡鍊、生動的特質,因此認定海明威的文體為其終生追求的目標。這是王文興寫完〈玩具手槍〉後的徹悟,也是他寫作生涯的一個重要轉捩點。自此,王文興逐漸脫離傳統的散文文體,勇敢邁向了孤獨的實驗創作之路。

〈玩具手槍〉之後,王文興發表了五篇實驗小說:〈母親〉、〈日曆〉、〈最快樂的事〉、〈大地之歌〉、〈草原底盛夏〉。其中〈母親〉、〈大地之歌〉、〈草原底盛夏〉三文,王文興自謂看到了未來寫作的方向,簡言之就是一種詩化的散文文體。研究王文興甚早的葉維廉在王文興早期作品當中,即已經看出其lyric詩體式的寫作傾向。葉維廉解釋英文的「lyric」有別於中文的「抒情」,是指「一種特別的表達動力的詩」,具有「被現代主義者裁製、提升為組織、構成的美學的過程」的特質。他稱王文興為「Lyric雕刻的小說家」。他認為閱讀〈母親〉這篇小說,讀者不僅必須注意每一個字的涵義,還要審察「空間部署、視覺律動、意旨對位等」構造,就如同讀一首詩一樣。〈草原底盛夏〉一文,故事性薄弱,象徵滿佈,情景融合,以抒情的筆觸描寫人物內心的律動,此外,並講究文字形體的表意效果和詞句的創新,每一段落讀來如同一首短詩,意象豐富、意義動人。王文興後來常提及這個時期的創作,尤其是〈母親〉、〈草原底盛夏〉,故而王文興在1996年洪範書店出版的洪範二十年隨身讀系列中,特別選了這五篇作品,以《草原底盛夏》為名出版單行本,可見他對這五篇作品的鍾愛。在《十五篇小說》的序文中,王文興說〈草原底盛夏〉之後,由於顧慮大眾讀者不一定能接受這樣的文體,就停頓了一段時間,而摸索其他的寫法。如,後來的〈大風〉一文,王文興試驗以純然的白話口語刻畫一位三輪車伕的內心獨白,但他不能滿足於這種語體,仍然希望回到〈草原底盛夏〉的模式。

1961年王文興大學畢業。畢業後,服兩年兵役,曾被派至南方澳四個月。南方澳獨特的山水和地勢,給他留下了極其深刻的印象,後來成為〈海濱聖母節〉和《背海的人》的故事地點。服役期間,他發表了自〈兩婦人〉到〈寒流〉六個短篇。王文興的小說自始關注人物心理活動;大學階段的創作,許多描述了青少年人,尤其是大學生的生活。服役時期,他的作品對天人的關係作了濃重的巡禮。在單德興一篇訪問錄裡,王文興坦承自小就恐懼死亡,覺得在宇宙的永恆面前人生顯得如此渺小,甚至在二十多歲很長的時間裡相信宿命論。雖然大學時代的作品也或多或少反映了同一個主題,但是份量都不如此時期的〈海濱聖母節〉和〈命運的跡線〉,凝重的筆鋒直指命運不可知的可怖。

1963年服完兵役後,王文興赴美入愛奧華大學英文系創作班,攻讀藝術碩士學位。留美兩年期間,他寫了三個短篇:〈欠缺〉、〈黑衣〉和〈龍天樓〉(完成於臺北)。這是王文興寫作發展漸趨成熟的階段。他寫〈欠缺〉的時候,一方面找到了理想的工作方式,其方式一直維持至今;一方面,他肯定了其語言風格發展方向,有自信心,知道他無須在發表前再跟人討論自己作品的缺失。他回到了寫〈母親〉等篇的路上,盡全力完善其作,了解自己的文稿未臻理想,是不能而非不為。中篇小說〈龍天樓〉是王文興稱之為從短篇過渡到長篇的練筆之作,除了故事情節比之前的短篇更為複雜、人物地點更多、時空的變換跳動更巨之外,其用字、用詞和句式等語言策略,多處上承〈草原底盛夏〉下接《家變》,確實可見後來兩部長篇小說語言風格之端倪。

1965年王文興自愛奧華大學畢業,為了理想的寫作環境,決定回台。他受母校台灣大學外文系之聘,擔任英美小說課程。1969年與同系陳竺筠教授結為秦晉之好,四十年來夫婦二人相知相隨,同進同出,雙雙並在2005年1月同時榮退。退休後,王文興專事寫作至今,陳竺筠則以其美妙之英文文筆繼續為台大作無私之奉獻與服務。王文興很感念妻子長年的體貼,認為幸福安定的婚姻生活對其寫作提供了最佳的環境。

1972年王文興完成第一部長篇小說《家變》。《家變》的寫作時期為1965年至1972年,歷時七載。王文興將其理想風格落實在《家變》全篇。《家變》剛發表時,激烈地震驚了臺灣文壇。故事採用了反英雄式的主角人物,其不孝的叛逆行徑和心態與文字的實驗風格,令很多讀者不解,臺灣各報刊評論《家變》的文章一時多如泉湧。首先肯定《家變》藝術成就的是台大外文系教授顏元叔,他在〈苦讀細品談《家變》〉一文中說,「我認為《家變》在文字之創新,臨即感之強勁,人情刻畫之真實,細節抉擇之精審,筆觸之細膩含蓄等方面,使它成為中國近代小說少數的傑作之一。總而言之,最後一句話:《家變》,就是『真』。」繼之,張漢良盛讚《家變》的文字,指出其三大特點:使已死的文字產生新生命,發揚光大中國象形文字的特性,為求語言的精確性(主要是聽覺上的),創造許多新字。張誦聖進一步指出《家變》的敘事者是主角范曄,是隱藏的第一人稱敘事者,而非一般認為的第三人稱;因此,此書語言變化的趨動與主角心理轉變一致。這樣的敘事結構在中文文學當中如非首創,至少極其罕見。王文興以文字表達《家變》的主題、人物,和思想;換言之,文字與內容是融合一體,文字即內容。故此,他在1978年洪範版的《家變》序中說,「文字是作品的一切。」這句話是王文興文體最恰當的標幟。

《家變》是王文興藝術創作理論成熟後,完成的第一本巨著,但是其理想與當時的文學美學觀有一段甚遠的差距,王文興感嘆尚未達到自定的一個目標──「通俗」,並表示或許他的語言必須再轉變一次,如果再變,就是希望達到人人都能接受的「通俗」。在黃恕寧的訪談中,王文興坦誠地說,為了作品不應脫離群眾的理想,他寫作使用的字典都是非常簡單的字典,而非學術專用字典,小說裡他使用錯別字、注音符號常是為了把人物說話時,因受情境的影響而發生質變的聲音表現出來,或是為了再現某一種特殊的情感;只有當常用字中實在找不到合適的字,才會使用這些特殊的字形、符號,甚至自創新字。

秉持同樣的藝術理念,王文興自1974年開始其第二部長篇《背海的人》。由於此部作品的含涉面非常廣闊,而王文興的標準為文無虛語,語無虛字,故而費時甚久。《背海的人》,上冊完成於1980年,其單行本於次年出版,下冊寫就於1997年,發表於1999年,寫作共歷時二十四寒暑。王文興搜集資料甚豐,原本計劃要寫四冊,但終因工程過於浩大而簡縮至二冊,他戲稱若將來想不到其他可寫的題材,還可以寫《背海的人》續篇。《背海的人》乃一個品行低劣、背景複雜的醉漢對所處環境的雜亂陳述,內容涉及哲學、神學、文學、政治、社會、人性、命運等,包羅萬象的議題。敘事者特異的性格加之酒醉的意識狀態,使得其獨白的語言狂妄破碎,讀者如透過了他這面哈哈鏡來觀看此大千世界,作者旨意似假幻真,引人玄思。這部小說的基本設計是出自王文興為了探測更為自由的一種創作,並挑戰自己寫作一篇諷刺喜劇。比之於《家變》、《背海的人》的結構更複雜,難度更高。我們苦行僧似的小說家以無比堅定的毅力繼續在藝術的道路上向前行。

自《背海的人》上冊出版以來,王文興除了繼續孜孜耕耘其小說園地,他的散文也開始出現在各文學刊物和大報副刊上。他在1988年、2002年、2003年分別出版了《書和影》、《小說墨餘》、《星雨樓隨想》三本散文集。收入這些集子中的評論文章不僅展現了王文興對西方文學的學識,並且透露出其對西方藝術電影、繪畫、音樂、中國古典文學(尤其《聊齋誌異》和詩詞),及傳統書法的深度閱讀,以藝術創作者觀賞另一種藝術創作的方式來閱讀。無怪乎王文興的小說中,反映多種藝術的結合,如繪畫中光影理論的挪借、蒙太奇電影手法之運用、語言音樂性的發揮,及文言、白話,和英文文體之兼容並包等。

王文興經過長期閱讀神學作品和對宗教問題的思考,終於1985年領洗,成為虔誠的天主教徒。他的宇宙宗教觀與其近年來對中國古典文學包括筆記小說的鑽研,可見于他最新的一篇短篇作品,亦即他2006年應法國國家科學研究中心邀請而寫的〈明月夜〉。目前王文興在進行第三本長篇小說,據說是一部宗教小說,讀者們將可在此作中觀測到他更為深刻的宗教思想。

王文興自1958年發表第一篇作品以來,持續創作已逾五十年。早年受現代主義的啟發,一生追求藝術性的寫作,他博通中西文化,並萃取其各種藝術之精華,融入其創作之中。他的創作理念打破了五四以來散文文體的陳規,喚醒了我們對文字的藝術性的重視,同時為現代的中文藝術指出一個新的方向。雖然其出版的作品數量不多,但篇篇精雕細琢,堪稱文字藝術之精品。他璀璨的成就以及對藝術的忠誠,贏得了國內外學界的崇敬。近年來除了受國內各大學之邀為多場文學講座之主講人,並多次榮獲國際邀請,曾赴法國、新加坡、加拿大等國演講。2007年王文興獲臺大學榮譽博士學位。2009年王文興榮獲國家文藝獎,表彰其畢生對文藝的貢獻,乃實至名歸。

| 1939 | 農曆9月24日(西曆11月4日)生於福州市。祖父為王壽昌與林紓合譯《茶花女》,為林紓翻譯事業之始。 |

| 1942 | 3歲隨父母遷居廈門。因抗日戰爭,在廈門小學期間因空炸頻繁,未真上過幾日學。 |

| 1945 | 抗戰勝利,遷回福州。 |

| 1946 | 舉家遷台,居東港,入東港小學。 |

| 1948 | 舉家再遷台北,入國語實小,因學歷不佳,編入小學三年級下期春季班。 |

| 1951 | 小學畢業,考入師院附中(即今師大附中初中部)。 |

| 1954 | 中學畢業,升入師大附中高中部。決意寫作,開始埋首於英文及翻譯小說閱讀中。 |

| 1957 | 高中畢業,考取台灣大學外文系。大學期間,常日坐圖書館埋首閱讀。甚喜黎烈文教授翻譯的法國小說,並感佩一位客座教授 Jacob Korg 對閱讀英詩、卡夫卡和勞倫斯等作品的指導。 |

| 1958 | 發表第一篇小說〈守夜〉,此後陸續在《大學生活》、《文學雜誌》等期刊發表了〈一條垂死的狗〉、〈一個公務員的結婚〉、〈殘菊〉、〈痺〉、〈下午〉等作品。 |

| 1960 | 大學三年級夏季,與友人創辦《現代文學》雜誌,從此至1966年止,除了〈夏日傍晚回家的青年〉(1960)、〈結束〉(1961)二文外,所有中、短篇小說都在此刊發表,包含〈玩具手槍〉、〈母親〉、〈日曆〉、〈最快樂的事〉、〈大地之歌〉、〈草原底盛夏〉、〈兩婦人〉、〈大風〉、〈踐約〉、〈海濱聖母節〉、〈命運的跡線〉、〈寒流〉、〈欠缺〉、〈黑衣〉、〈龍天樓〉(依出版時序列出)。 |

| 1961 | 大學畢業,曾在南方澳服兵役,南方澳後來在王文興的幾篇小說中被用作為故事發生地點。 |

| 1963 | 赴美國愛奧華大學英文系創作班就讀,獲藝術碩士學位。留美期間曾在中國餐館打工。 |

| 1965 | 回國,任台灣大學外文系講師。教授小說課程,提倡精讀。擔任《現代文學》主編,直到1968年11月為止,即自《現代文學》第26期至35期止。 |

| 1966 | 開始撰寫第一部長篇小說《家變》。 |

| 1967 | 第一本短篇小說集《龍天樓》由文星出版社出版,收錄〈海濱聖母節〉、〈命運的跡線〉、〈寒流〉、〈欠缺〉、〈黑衣〉、〈龍天樓〉等作。 |

| 1969 | 與廣東新會陳竺筠女士成婚。赴美布法洛市紐約州立大學研究一年。 |

| 1970 | 第二本短篇小說集《玩具手槍》由志文出版社出版,收錄〈玩具手槍〉、〈母親〉、〈日曆〉、〈最快樂的事〉、〈大地之歌〉、〈草原底盛夏〉、〈兩婦人〉、〈大風〉、〈踐約〉及手記三則等作。 |

| 1972 | 完成《家變》,並自9月起至1973年2月在《中外文學》上連載(第一卷第四期至第一卷第九期)。 |

| 1973 | 《家變》集結成冊由洪範書店出版。 |

| 1974 | 開始撰寫第二部長篇小說《背海的人》。 |

| 1976 | 以交換學者名義赴美國傑克森維爾市佛羅里達大學等校,授課並研究一年。 |

| 1979 | 升任教授。完成《背海的人》上冊。 1981父親去世。《背海的人》上冊由洪範書店出版。集合《龍天樓》、《玩具手槍》中收錄的小說改由洪範書店出版,書名為《十五篇小說》。 |

| 1985 | 領洗,入天主教。 |

| 1988 | 第一本評論散文集《書和影》由聯合文學出版。發表第一部獨幕劇《M和W》,8月由「台南人劇場」在台南演出。 |

| 1989 | 母親去世。 |

| 1997 | 《背海的人》下冊完成。 |

| 1999 | 《背海的人》下冊先在《聯合文學》第15卷第3期至第15卷第8期(1999年1月至6月)連載,再在9月集結成冊由洪範書店出版。《家變》同時榮膺香港《亞洲周刊》二十世紀小說一百強之一,及臺灣文建會三十部臺灣文學經典之一。 |

| 2000 | 捐贈《家變》、《背海的人》、雜記手稿及致友人信函多件予臺灣大學圖書館典藏。11月15日至12月31日,臺灣大學圖書館舉辦王文興手稿資料展。 |

| 2002 | 第二本評論散文集《小說墨餘》出版。 |

| 2003 | 第三本評論散文集《星雨樓隨想》出版。 |

| 2005 | 與夫人陳竺筠教授同時自臺灣大學退休。開始撰寫第三部長篇小說,為一宗教小說。 |

| 2006 | 發表〈明月夜〉,此短篇係應法國國家科學研究中心邀請,與法國作家Jacques Roubaud(1932-,作家兼數學家)同以數學為題各自創作一文,並在巴黎的「人文學科之家」同日演講並參加創作討論會。 |

| 2007 | 5、6月應邀在中央大學做《家變》講座六次。11月王文興榮獲臺灣大學榮譽博士學位。 |

| 2008 | 3月10-11日應新加坡Raffles Junior College之邀,進行與《家變》、〈命運的跡線〉相關的兩場演講。 |

| 2009 | 2月19-21日加拿大卡加利大學舉辦王文興國際研討會和王文興劇作及短篇小說公演,王文興、陳竺筠應邀以中英雙語演講,題目分別為〈讀與寫〉和〈平靜儉樸的生活〉。 王文興榮獲國家文化藝術基金會第13屆國家文藝獎。 |

| 2023 | 辭世,享壽84歲。 |