視覺藝術家陳界仁1960年生於台灣桃園,復興商工美術科畢業,目前生活和工作於台北。1980年代他和友人一同創立「息壤」前衛藝術團體開始,陳界仁的創作即和「表演」及「行動」一直相關;他在1990年代展開的「魂魄暴亂」攝影影像電腦修圖系列和2000年之後多部以超16釐米或35釐米膠卷拍攝的影片,也同樣是台灣跨界創作中受到國際重視的作品,並且仍然將「表演」及「行動」的面向包含進來。

2000年以《魂魄暴亂1900-1999,數位影像》獲得韓國光州雙年展特別獎、2007年以《路徑圖,2006,單頻道錄影裝置》獲得美國PULSE當代藝術博覽會最佳藝術家獎。他在國際上的重要個展包括2008年西班馬德里牙蘇菲雅皇后國立美術館「軍法局──陳界仁個展」(館方出資製作)、2007年美國紐約亞洲協會美術館「凝結:五件陳界仁的錄影作品」和2001年法國巴黎網球場國家畫廊「ASIA TICA II 陳界仁」。近年來,他更是頻頻參加重要國際性雙年展或三年展,比如威尼斯雙年展(2009、2005、1999,2005年為台灣藝術家罕見的大會主題展邀請展出,其餘兩屆為台灣館參展藝術家)、聖保羅雙年展(1998)、里昂雙年展(2000)、利物浦雙年展(2006)、雪梨雙年展(2006)、伊斯坦堡雙年展(2007)、紐奧良雙年展(2008)、光州雙年展(2006、2000)、上海雙年展(2004)、福岡三年展(2005)、廣州三年展(2008),與台北當代藝術雙年展(2004、2002、1998)、台灣美術雙年展(2008)等當代藝術展覽,以及西班牙、里斯本、阿爾等國際攝影節,與倫敦、溫哥華、愛丁堡、鹿特丹等電影節。

因為要寫這篇感謝詞,才讓我細細地想「感謝」這兩個字背後那無數的因緣,如果沒有那些因緣的發生,許多事我是做不成的。

最感謝的當然是我的家人,尤其是我母親。她從未要求我安份地找個工作,她對我的寬容讓我年輕時在經濟困窘的家庭中,還能毫無負擔地鎮日遊手好閒胡思亂想。我的弟弟陳介一,他靠著擺地攤販賣自己手工做的背包,支持了我低潮時候的八年生活。如果沒有家人代我擔起家庭的經濟責任,我想我很早就放棄了從事創作的想法。

還有從80年代到現在,參與各種反體制運動、在非主流圈寫文章的前輩和朋友,無論是我認識的王墨林,還是我只讀其文卻從不認識的作者......,如果不是這些人的文字和行動,啟發我思考台灣的社會問題和藝術的可能性,我想我也很難持續創作到現在。

從1996年我有機會參加國際藝術展覽以來,這期間熱心教我如何使用電腦的廖能彬、無償協助我十年行政工作,一年中卻難得見到一面的陳惠黛、在國際展覽事務上幫我很多忙的鄭慧華、曾經協助我拍片的工作人員,還有參與演出的聯福製衣廠的女工、失業勞工、大陸配偶等人,以及我抗議美國在台協會的殖民心態時,在我的部落格上留下親身案例的朋友們;如果沒有這些人的幫助和參與,我的許多計畫和展覽也不可能被實踐。

這十幾年來,我在世界的許多地方,遇過很多素昧平生但熱心幫助過我的人。有的人我現在只能記得他們的臉孔,卻想不起他們的名字;有些人我記得名字卻想不起他們的樣貌,還有的人我們雖然通過多年的電子郵件,但至今都未曾謀面......。對於這些朋友,雖然我內心了解他們並不求任何回報,同時也為我零散不全的記憶而對他們深感歉疚外。我不時還是會想著,何以他們對於陌生的他人會抱以如此的熱誠?

這幾年我逐漸瞭解,無論是我深深記得還是已記憶模糊的人,這些人的熱誠並不只是為了幫助我「個人」。而是在這個以「新自由主義」之名,對全球進行剝削的新帝國主義時代,還是有很多的人相信通過人與人之間的連結、文化與文化之間的對話,可以對我們所生活的世界,無論是對政治或經濟進行更多的想像;或者藉由在藝術上的實驗,和這個日趨同一化的消費世界對抗。這些人不只是幫助了我,也教育了我。我想他們在意的不是他人是否記得他們是誰,而是這樣的「連結」與「想像」是否能夠被傳遞下去。

感謝評審慷慨地把這個獎頒給我,我知道這個獎並不是頒給我個人,而是如同那些曾經幫助過我的人,我相信評審們在意的是無論對目前的體制,還是這個仍然存在許多不平等的世界,我們仍有責任持續去想像更多的可能性並進而去改變它。

最個人的也就是最政治的—— 陳界仁

國際和國內持續的肯定和關注

98年的國家文藝獎美術(視覺藝術類)獎項由尚不到50歲年紀的影像藝術家陳界仁獲得,一舉使得這個類別的得主躍向更年輕的世代。許多人或許會表示驚訝,但我們不必驚訝,因為陳界仁數年來已經是國際上最受矚目、最活躍且最受肯定的台灣當代藝術家之一。他曾經獲得韓國光州雙年展特別獎的肯定,也數度在國外重要藝術機構舉辦個展,比如2008年西班牙馬德里蘇菲雅皇后國立美術館、2007年美國紐約亞洲協會美術館及2001年法國巴黎網球場國家畫廊;近年來他更是頻頻參加重要國際性雙年展或三年展,比如威尼斯雙年展(2009、2005、1999,2005年為台灣藝術家罕見的大會主題展邀請展出,其餘兩屆為台灣館參展藝術家)、聖保羅雙年展(1998)、里昂雙年展(2000)、上海雙年展(2004),福岡三年展(2005)、光州雙年展(2006、2000)、利物浦雙年展(2006)、雪梨雙年展(2006)、伊斯坦堡雙年展(2007)、紐奧良雙年展(2008)、廣州三年展(2008),與台北當代藝術雙年展(2004、2002、1998)、台灣美術雙年展(2008)等當代藝術展覽。另外,像是國際性的攝影節和電影節,比如西班牙、里斯本、阿爾等國際攝影節,與倫敦、溫哥華、愛丁堡、鹿特丹等電影節,他也經常受邀展出。

紐約《村聲雜誌》(Village Voice )2007年的一篇評論論及他緩慢、無聲的影片時說道:「陳界仁清楚明白的影像創作政治,是與古老的人道左翼有關聯。他檢視、甚至批判我們當下的全球經濟體制。......以長鏡頭和人體細節的優美特寫,創造驚人的影像,同時讓人傾聽寂靜。」(Chen's overt politics of image-making are of the kind once associated with the old humanist left. Examinations, even critiques of our present global economic system, ...mesmerize the eye through long pans and gorgeous attention to human detail, while giving the ear what amounts to the silent treatment.)(註1)

法國《世界報》則認為他的作品是「這幾年我們看到最強而有力的作品之一」。法國《解放報》在評論2004年西班牙攝影節時也表示,「這是攝影節中兩部最好的影片之一」,而法國《人類報》 認為他的虛構影片比紀錄片更為強烈。法國藝術雜誌《L'OEIL》認為:「他的影像每一次都是一種人道意識的創造。」美國《Art News》曾說「他的三銀幕錄影藝術《凌遲考》是一件優秀而顯著的作品」。西班牙《Matador》雜誌則認為「他的藝術詞彙帶有一種深刻的隱喻特質」。

除了持續在國際當代藝壇獲得肯定與注目外,陳界仁也持續獲得國內藝術界的肯定,2009年他再度受邀於威尼斯雙年展台灣館展出即是一重要例證,而國內具代表性的台北當代藝術雙年展更是曾經三度邀請他展出。國內重要的藝術評論家及學者如劉紀蕙、鄭慧華、林志明等都曾撰文評論其作品,並給予高度肯定。其中鄭慧華認為他在可見和不可見之間處理了一種「隱匿的當代性」(註2)、林志明則提出他是國內影片藝術(film art)的重要代表性人物,並且作品直指歷史的極限問題。(註3)

有關他的學術研究,目前已有三篇碩士論文,最近的一篇討論其影片藝術(國北教大,許惠琪撰,2009年1月),另成大、南華2003年及2006年各有一篇碩士論文討論其身體意象及攝影影像作品。有關他的博士論文,在國內、西班牙和英國都正在進行。

回顧自身的生命經驗才找到的創作路徑

「我為什麼到了1996年才真正認真創作,是因為我回到眷村,開始覺得要回到我的生命經驗,想知道『為什麼我會住在這裡』,那根源到底是什麼,從地理上這個地方到底是什麼地方。」(註4)

雖然今日看來,陳界仁的創作正處於巔峰,而他獲得國家文藝獎也是這個獎項的里程碑之一,但比較少人知道的是,大約在十多年前,陳界仁在長期中斷之後,幾乎要放棄創作,「準備收山」。使得他再度躍起,而且這一躍就是猛然向前的契機是由重新深度地回顧自身的生命經驗開始。如果我們和他一起檢視這一段歷程,便能發現,他是「最個人的也就是最政治的」(the political is the personal)這個原則的實踐者。如果他的作品有一種特殊的思想深度,一些獨特的線索組合,其中有一大部份便是來自於他個人的生命經驗;而這些原材料,再加上他挖掘反省的努力,以及嘗試實驗的藝術意志,便綻開出目前豐富的成果。

甚至,對照著他最近的作品,陳界仁由系譜上來說像是居住於「帝國邊緣」。對於這個身份的挖掘,再加上他繼承了台灣新電影所開發出來影音美學探索,很可能是他深受國際重視的原因之一。

「每個父親都有一口箱子。」這口箱子,陳界仁的父親後來把它燒了。在成長的年月裡,父親其實很少出現。陳界仁有個鮮明的童年經驗,大約是他三、四歲的時候,有一天突然有個陌生人回到家中,他一直想把他趕走,還要把他行李拖出去。

陳界仁的父親其實是在情報單位工作,而且長期駐紮在金門:「我父親當時在金門因為中美共同協防條約跟CIA合作訓練突擊隊」。在那口燒掉的箱子裡,有一些後來全毀但讓他印象深刻的照片:「(大約有十幾二十張吧)照片上就是美軍大兵戴『狗牌』,小時候印象最深就是他們穿著迷彩短褲,在海邊、背景有很多正在訓練的阿兵哥;就是穿著迷彩短褲的特種部隊。」

如果要再向更遠的父系祖先追溯,線索便有點模糊。祖父連名字都不知道(「我父親只跟我談過一次(他自己在作什麼),這一生他只說過這一次」),但陳界仁說他祖父是福建人,是個文盲,「有點像賤民」,「講賤民的意思是指以前居住在福建靠海的石頭城,他等於是很低階的、不被看得起的......作著雜工的工作,可能偶爾幫人剪頭髮、打零工......」。父親去念書時受到家人的一致支持,但由他的老師介紹加入了國民黨,「隨著內戰發展,他就進入敵後組織。共產黨打到廈門城的時候,他接到留守訓練游擊隊的命令,所以他就留下來。但其實也沒有人跟他聯絡,隔了很久、有一段時間之後,他走在路上,突然有人傳給他一張字條,叫他做事,他也做了一兩年。後來他被通緝,跑到金門,待了很久很久......」。

低階層的家世、國民黨、國共內戰、冷戰時期的美國、CIA......在這些深埋甚至諱莫如深,後來被燒掉的父系記憶正埋藏著他後來的創作線索,等待他一一挖掘清理。在母親這一邊,我們也看到一些將要大量出現在他作品中的意像和線索──簡要地像一句令人毛骨悚然的新詩:養女、加工廠、眷村、軍法局、智障、癱瘓。

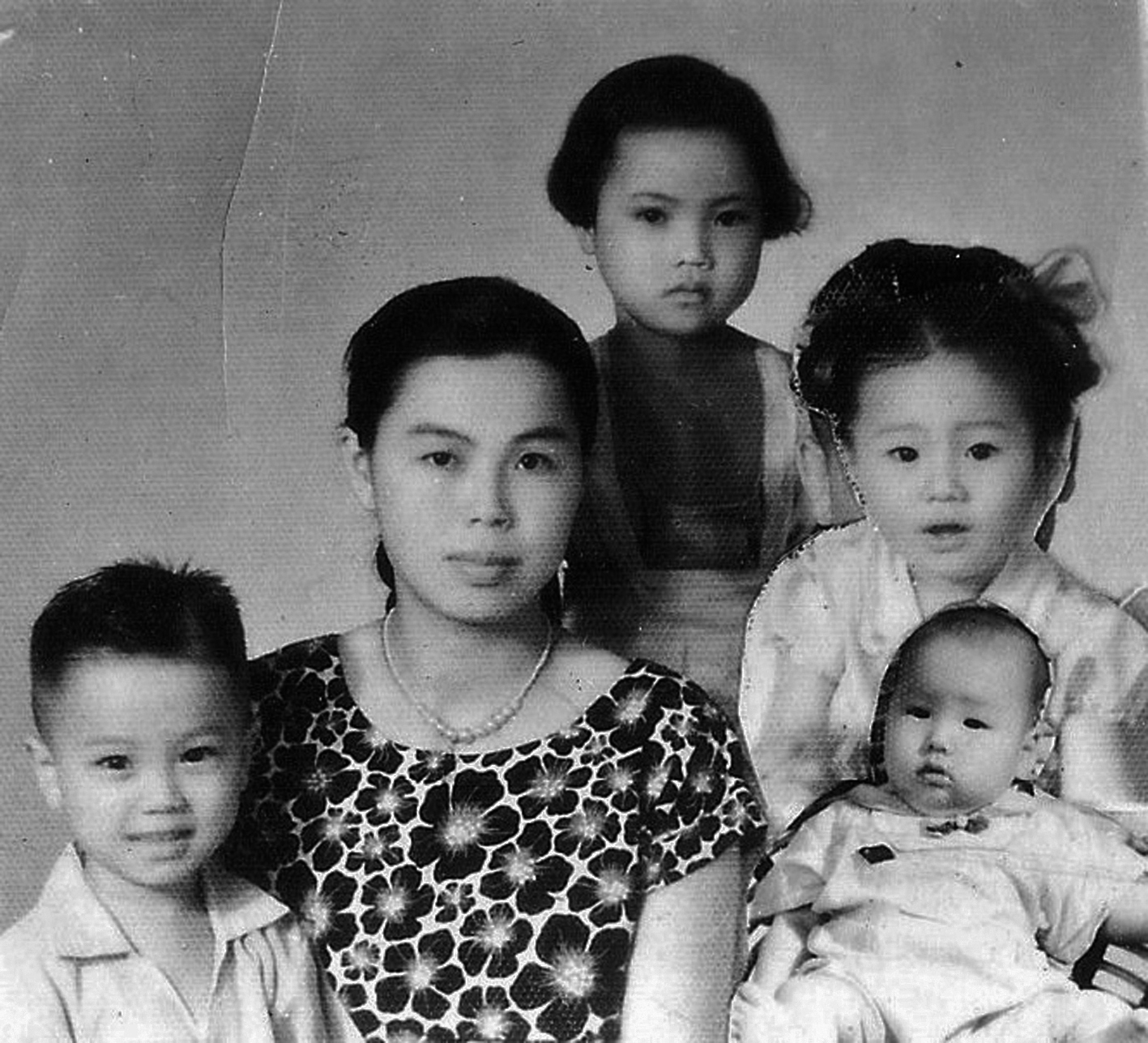

「我媽媽原本是馬來西亞的華僑,被送到金門當養女,只念過一年的私塾。」父親長期不在家中,母親的個性和處世態度深刻地影響著陳界仁:「她個性比較倔強,也可能被虐待所以不太高興,她很小的時候跑去跟一個老太婆一起住,每天到海邊撿海產,養老太婆和她自己。存了很多錢、批貨再賣給阿兵哥。在某方面,我跟我媽比較親近也是因為她是個完全自力更生的人。」母親後來和父親結婚,自己帶著小孩暫時到桃園內壢(陳界仁便在此出生),再分配到新店。

自力更生的態度影響著陳界仁,他在很多方面展露著自學者的特點:多產、獨立思考,並能以非制式的方式解決問題:「能自己想辦法、求生存對我來說是有點幫助的。我媽媽說我們有點『敢』。其實我也沒有學過劇場、電影,但我們要做的時候就一定有方法做;我就養成了這種習慣。」

在新店居住成長的眷村,對陳界仁來說,並不是現在常被談到的意象,而是更少被呈現的中低階眷村。它的地理位置和周邊佈置呈現出一種特殊的集中,仿佛是台灣戰後歷史的一個縮影。當他後來創作產生長期困頓,而終於有一天開始想通了,找到自己的路徑的時候,便是回到這裡,重新把生命經驗中的所有重要環境「單位」一一仔細檢視:「我們住的地方是一個沙洲(在景美溪與新店溪之間的峽角),等於是國民黨安置大量外省人的畸零地。小時候常有颱風,地基挖空、房子倒塌是我們日常生活中的一部份。從我家走出來就只有一條路,走出去就是現在的軍法局,以前秀朗橋在那裡坍方了很多年,那是一個斷橋的意象,而且是一個橋面像骨折一樣癱在那邊的意象。我們眷村旁邊有間療養院,收容當時原本中共韓戰期間人民志願軍、被俘虜後轉換的反共義士,像是那些身上刺『反共抗俄』的單身老伯伯。我第一次看露天電影就是在那裡看的。」

除了溪流旁的天災、癱瘓景像,陳界仁的眷村的意象和他作品中許多風格特殊的意象相關:「中低階的外省人常會娶原住民、智障、教育程度不高的女性,或像我媽媽是養女,所以產生一種奇怪的氛圍。......我國中時每天跟一個智障的同學一起上學、一起坐公車讀同一班。他們全家都是智障,而他的父親又很堅持要他上學,所以那個景象是很奇異、很詭異的。而我其中有個弟弟也是小時候發燒變成白癡。我們隔壁鄰居生個女孩也是智障,他們不讓她出門(她年紀比我們大了,大概20多歲),但有時候我們從院子可以看到她在曬太陽。所以,我有一種超現實感就是從這裡出現。」一旦我們瞭解這一點,再回顧陳界仁的作品,尤其是早期的「魂魄暴亂」系列,便能瞭解其中許多以癲狂對權力體制進行嘲弄的作法,原是有這樣的來源。

除了這個封閉而詭異的氛圍,住家附近的軍法局(含拘留所)則讓他從小近身接觸了戒嚴體制所散發出的壓迫性氣氛。這之後成為他作品之一的軍法局,其實他以前從來未曾進去過,只有年少的時候曾經在其外圍試著拍攝實驗電影,結果是一班兵立刻衝出來銷毀了他的軟片;或是在美麗島大審期間,以路人甲的身份看到了軍法局一帶「兩步一個,佈滿了警察」的景象,而慢慢地有了一些政治意識,瞭解台灣正被戒嚴、蔣介石時代發生的事情......就在軍法局的斜對面,存有一間武機廠,其實是一間兵工廠,小時候陳界仁曾和朋友在那撿拾試槍室的廢彈殼玩。

後來深思,也才發現這裡和台灣在越戰時扮演的角色地位有關,而這也成為他日後堅持探索台灣作為美國軍事勢力前緣位置的主題有關(比如《繼續中》一片)。緊接著軍法局,便是新店後來出現的遠東工業區。不只陳界仁的大姐長期在加工廠中工作,他自己後來也被吸入這個長期代表台灣的工業型態:代工。

就讀復興美工期間,陳界仁就曾經以打零工的方式在隔軍法局一條街的卡通大公司宏廣工作。退伍以後,他更成為那裡的正式員工,一待就是三年,名義上是企畫,但經常被調去執行卡通的繪圖代工。在這一段期間,陳界仁充份熟悉了美國式卡通工業的運作規則,但對於這個他完全看透了的好萊塢模式,他本身卻是沒有興趣觀看:「我根本就不想看那些放映的成品。動漫世代是作為一個觀看者,而我們是作為一個生產者。」雖然他的表現不錯,也有後來成中國最大卡通廠老闆的朋友找他去大陸工作,但他對代工行業的產業邏輯卻是看得很透徹:「那時很多人找我,但我不想去的原因是不想將生命浪費,因為加工就是不斷地賺錢,不可能會有『賺夠錢以後可以......』的事發生。資本家不會,開一間小工作室的人也不會;而且供貨的人也很清楚這樣的現狀,不斷地玩你。臺灣的代工是從幫日本人代工開始。這是一種帝國的治理技術:他永遠會培養很多家代工,永遠給你們吃不飽也餓不死的工作量,永遠處在競爭、在這個漩渦裡面。」

但也就是在這個階段,開始蓄積未來對其創作最能發生影響的一些準備。陳界仁表示,自己雖然進行當代藝術的創作,而且在求學或早先在宏廣工作的年輕時期就開始作一些實驗性的作品(實驗影片、裝置及行動藝術),但真正影響他的是兩個人,一是留日歸來推動小劇場的王墨林,一是書寫《坎城──威尼斯影展》的李幼新。總體來說,來自劇場和電影的啟蒙比傳統的美術更為巨大(藝術界當時的主流對他來說離現實太遠)。(註5) 這其中對陳界仁產生較特別影響的是王墨林,因為透過他不只和日本的小劇場、身體表演接軌,而且也和當時台灣即將興盛的社會運動(環保、同志、工運團體)、左派政治團體和電影評論接觸。陳界仁回憶起王墨林台北杭州南路家中當時所匯聚的各路人馬:「他家有搞政治運動的,也就是夏潮那一群人。有同志團體,有軍中朋友、有搞劇場的,或是電影評論的,像是李尚仁,我都是在那裡認識他們的。並且當時每個圈子的人都不多,很容易大家都會混在一起。」雖然,這只是一個時代的回憶,我們卻已可看出陳界仁後來創作中的跨領域端倪。

也大約就在1986年左右,他和高重黎、林鉅、王俊傑組成了「息壤」這個前衛團體,並且在一間公寓中主辦了第一次展覽。但隨之而來的1987年的解嚴,卻使得他對藝術創作感到深深的疑惑,開始為期八年的「潛伏期」:

「第一個,已經解嚴了,我們到底有沒有總結性的思考。第二個是解嚴之後,所謂的政治體系到底是什麼?當時有些人開始熱衷『二二八』,有人找『息壤』辦『二二八』的展覽,我們拒絕了。但不是說題材的問題,而是我們到底應該怎麼看、怎麼去想這個問題。所以從解嚴到九○年代初,藝術界正熱於政治議題時,我們這些已經沒有在做這個,而是想到裡面很多問題,覺得沒有準備,或是理解不夠、應該要去理解它,不能去搶這些政治風潮。」

由這段話我們看得出來,一方面對台灣藝術界長期的虛矯及脫離現實感到不滿,但又不能接受立即的政治化,使得他寧可停止創作,八年期間過著一個「找不到位置」的生活。

在這一段長期潛沉的時間裡,陳界仁偶爾作作畫,也讀一些和國共內戰等有關的歷史書籍,但最後讓他豁然開朗的,終於「想通了」的,便是回到自己的生命經驗,一個階段一個階段地仔細追溯自己的成長環境:

「就是某一天,我好像懂了什麼東西。很慢,那時我已經36歲。我知道我應該要回去,從自己的生命經驗開始。一環一環,從印象中最初的攝影是什麼東西,看到電影是什麼經驗, 我為什麼到宏廣卡通公司加工......,包括為什麼有『軍法局』......」

在1996年這一年5月,在朋友廖能彬的指導和提供其586個人電腦後,陳界仁又回到積極創作,展開了使他躍入台北雙年展和聖保羅雙年展等國際舞台的「魂魄暴亂」數位影像作品系列。

由這個系列開始,我們今天所認識的,在國際上活躍並大受矚目的陳界仁一部部地推出他的影像作品,由2002年到2009年間完成了七部以電影膠卷拍攝的動態影像作品,而如我們前面所談的,這仔細回顧自我生命經驗的契機,在他之後發展出的每一部作品中,以深具政治性面向的方式一一展開出來。

獲獎的意義

統合而言,這次陳界仁在國家文藝獎美術類(視覺藝術)所代表的意義是很不平凡且具有里程碑性質的:

一、他代表台灣在跨界藝術創作上的傾向和重大成功的取得。由1980年代他和友人一同創立「息壤」前衛藝術團體開始,陳界仁的創作即和「表演」及「行動」一直相關;他在1990年代展開的「魂魄暴亂」攝影影像電腦修圖系列和2000年之後多部以超16釐米或35釐米膠卷拍攝的影片,也同樣是台灣跨界創作中受到國際重視的作品,並且仍然將「表演」及「行動」的面向包含進來。

二、他的獲獎也鞏固了台灣當代藝術和國際接軌的狀態。陳界仁的創作對於台灣視覺藝術的重大貢獻,除了前述開拓了跨領域創作的視野、深度和類型之外,並且也獲得國際的高度重視,這不僅由前述的多項重要邀展及獎項可以看出,也可以由他的作品已進入歐美的教科書例證中看出。(註6)這不僅是他個人的殊榮,也對整體的藝術生態起著正面的引領作用。

三、最後筆者認為這個獎項的頒予有助於提升台灣當代藝術的思考性。陳界仁雖然不是理論傾向濃厚或學院派的藝術家,但他的作品都有強烈的思考性,而這尤其表現於前述他能由自身的實存生命經驗反省及探究出歷史深度和政治意識之中。並且,2004年他為台北國際雙年展策畫台灣紀錄片的回顧展覽,在這其中,影像的倫理和權力也一直是他所重視和關照的層面。

註1. Christian Viveros-Fauné, “The Pain of Others - Video artist Chen Chieh-jen offers a mesmerizing take on the politics of image-making”, The Village Voice , July 24, 2007.

註2. 鄭慧華,〈時代的夢境:陳界仁的影像創作〉,《典藏‧今藝術》,第137期,2004年2月,頁68。

註3. 林志明,〈影片藝術與歷史的極限:陳界仁的影片作品〉,《電影欣賞》,第129期,2006年10-12月,頁29-32。

註4. 筆者於2009年9月8日對陳界仁進行的訪談。地點:台北溫州街陳界仁工作室。整理:陳美璇。以下陳界仁話語引用出處皆為此次訪談。

註5. 陳界仁早年的創作描述可以參考李維菁(1999),〈臉是我一生的地圖──陳界仁〉,《藝術家》雜誌,293期。網路版本見:http://www.itpark.com.tw/people/essays_data/119/475 (2009年9月11日瀏覽)

註6. Mary Warner Marien, Photography: A Cultural History , London, Laurence King, 2006 (2nd ed.), p. 403.

| 1960 | 4月11日出生於桃園內壢。 |

| 1963 | 舉家搬遷至新店「景美看守所」(現在台灣人權景美紀念園區)對面的忠孝新村。 |

| 1978 | 復興商工美工科繪畫組畢業。 |

| 1978-1980 | 至電子工廠、動畫加工廠打工。 |

| 1981-1982 | 服兵役。 |

| 1983 | 至宏廣卡通公司工作。 於戒嚴時期增額立法委員補選期間,在西門町以游擊方式發表行為藝術作品《機能喪失第三號》。 |

| 1984 | 台北美國文化中心個展,但展覽開幕當天又被以不明理由封殺。 |

| 1985 | 參加台北市立美術館「前衛‧空間‧裝置」展,於佈展期間,發生館長損毀和辱罵參展藝術家張建富事件,之後主動作為張建富控告北美館館長之證人,並不再進入美術館。直到解嚴後的1996年才再度參加北美館展覽。 |

| 1986 | 宏廣卡通公司離職,之後未再有固定工作。 策劃第一次「息壤」聯展於台北東區空公寓。 |

| 1987 | 台灣解除戒嚴。 |

| 1988 | 由於對藝術深感困惑,因而逐漸停止創作。 |

| 1992-2000 | 靠弟弟陳介一擺地攤資助生活。 |

| 1996 | 年初,在重新走訪各個階段的成長環境後,開始恢復創作。 5月在友人廖能彬的指導和提供其個人電腦後,開始思考攝影史之外的「被攝影者的歷史」。 6月完成「被攝影者的歷史」:「魂魄暴亂」數位影像系列的第一件作品。 「魂魄暴亂」數位影像系列的第一件作品,參加台北雙年展。 |

| 1998 | 「魂魄暴亂」數位影像系列作品,參加台北雙年展、巴西聖保羅雙年展。 |

| 1999 | 「魂魄暴亂」數位影像系列作品,參加義大利威尼斯雙年展台灣館、墨西哥國際攝影雙年展。 |

| 2000 | 法國網球場國家畫廊個展,「ASIA TICA II 陳界仁」。 「魂魄暴亂」數位影像系列作品,參加法國里昂雙年展、韓國光州雙年展、法國阿爾國際攝影節、西班牙攝影節。 「魂魄暴亂」數位影像系列作品,獲韓國光州雙年展特別獎。 被PHAIDON出版社當代藝術專書「FRESH CREAM」選入100位藝術家。 |

| 2001 | 因傳統照片裝裱不適合台灣潮濕的環境,年初將賣作品的收入,拿來實驗複合鋁板的裝裱方法,經半年實驗確認保存沒問題後,將此技術無償移轉給新諾藝術有限公司繼續改良,至2009年台灣當代藝術的攝影作品大都還是使用此裝裱方法。 |

| 2002 | 拍攝「被攝影者的歷史」第二部:《凌遲考:一張歷史照片的迴音》,三頻道錄影裝置。 《凌遲考:一張歷史照片的迴音》,參加台北雙年展。 |

| 2003 | 拍攝「被遮蔽的地方」第一部:《加工廠》單頻道錄影裝置。 |

| 2004 | 《加工廠》參加台北雙年展、上海雙年展、紐西蘭 SCAPE雙年展。 《凌遲考:一張歷史照片的迴音》,參加西班牙攝影節。 被4月號日本《美術手帖》雜誌選入「世界最新的100位藝術家」。 |

| 2005 | 拍攝「被遮蔽的地方」第二部:《八德》單頻道錄影裝置。 《八德》參加日本福岡亞洲藝術三年展。 《加工廠》參加義大利威尼斯雙年展主題展。 《凌遲考:一張歷史照片的迴音》參加葡萄牙里斯本攝影節。 |

| 2006 | 拍攝「被遮蔽的地方」第三部:《繼續中》單頻道錄影裝置。 拍攝「連結計畫」第一部:《路徑圖》單頻道錄影裝置。 《路徑圖》參加英國利物浦雙年展。 《凌遲考:一張歷史照片的迴音》參加韓國光州雙年展。 《八德》參加澳洲雪梨雙年展。 |

| 2007 | 美國紐約亞洲協會美術館個展,「凝結── 陳界仁的五部錄影作品」。 「連結計畫」第二部:《自我盜版:自由樂捐》行為藝術,參加土耳其伊斯坦堡雙年展。 |

| 2007-2008 | 拍攝「書寫行動」第一部:《軍法局》單頻道錄影裝置。 9月因赴美國在台協會(AIT)申請美簽時,被面試官懷疑要偷渡。從此拒絕去美國,並成立「我懷疑你是要偷渡」網路部落格,邀請台灣人民書寫申辦美簽時,被AIT面試官羞辱的案例。 西班牙蘇菲亞皇后國家美術館個展,「軍法局── 陳界仁個展」。 《加工廠》參加法國漢恩雙年展。 《軍法局》參加廣州三年展、美國紐澳良雙年展、台灣雙年展。 《路徑圖》獲美國邁阿密PULSE博覽會PULSE 獎。 |

| 2008-2009 | 拍攝「書寫行動」第二部:《帝國邊界I》單頻道錄影裝置。 《加工廠》參加西班牙攝影節。 《帝國邊界I》參加義大利威尼斯雙年展台灣館。 《自我盜版:自由樂捐》行為藝術,參加韓國仁川女性雙年展。 《繼續中》參加澳洲布里斯本亞太三年展。 入圍英國Artes Mundi 獎。 獲第13屆國家文藝獎。 |