作曲家陳茂萱,1936年出生於臺灣雲林縣北港鎮,由父親陳家湖、母親陳林觀蘭啟蒙,學習鋼琴。1955年考進省立臺灣師範學院音樂(今國立臺灣師範大學),隨張錦鴻教授學習和聲學及作曲法,鋼琴師事周遜寬、張彩賢、張彩湘教授;之後隨許常惠教授學習樂曲分析及作曲法,在此時期完成了〈第一號鋼琴奏鳴曲〉。1970-1972年間赴奧地利維也納大學研究理論作曲,1980-1981年赴法國Vichy留學研究以及1981-1982年間再次赴奧國Wien留學研究。陳茂萱先後任教於省立嘉義師範專科學校(今國立嘉義大學)、東吳大學音樂系以及國立臺灣師範大學音樂系,於1985-1991年間擔任國立臺灣師範大學音樂系主任暨研究所所長。退休後,於2007年擔任實踐大學音樂系專案客座教授、2008年起擔任真理大學音樂系特聘教授。

陳茂萱先生於2023年7月15日辭世,享壽87歲。

全世界只有我九十多歲的母親認為我的貢獻最偉大,所作的曲子最好聽。她聽到我得獎的「好消息」,即刻更衣赴寺對佛一百二十拜;也幾乎是同時,我那身為牧師的媳婦也立身禱告,大概除了感謝之外,也祈求上帝再予我更多的靈感、更多的時間,創作更多的音樂。至於我自己則心懷感激,感謝我歷屆的學生們!而我那些作曲的學生們,他們除了自己的不斷創作與演出外,更多的時候還得出錢出力,舉辦多次之作品發表音樂會,以推廣包括我個人在內之國人的作品。由於大家的共同努力,使我能夠立足於最初的理想,這些學生們與我一同建立了以教育與創作為目標、致力於音樂理論之寫作與實踐的「台灣璇音雅集」,三十年來已累積相當數量的作品與教材,這是我感到最快樂與欣慰的了。

關於台灣的音樂創作,我想有兩個部分可以談談。首先,台灣藝術音樂創作「甦醒」在上個世紀的六零年代,彼時大家對於「作曲」有了比較具體而清楚的概念與理解。但無論如何,台灣確實沒有歐洲那樣在創作上經驗古典、浪漫…等的歷史脈絡,而是直接的躍入現代。到了八零年代,更多的因素成就了台灣作曲家們對於「新音樂」的好奇與興趣,很多人可能視調性與調式材料技術、或者所謂的民族風格等等的寫作為復古與守舊,是落伍而棄之唯恐不及。這使得台灣的作曲在形式內容以及風格美學上有許多面向的「斷裂」性。

至於另一個部分我個人的看法是:為專業教育而寫的作品,是廿世紀後半葉的台灣音樂創作被忽視的部分。我們移目歐洲:像法國有法國的音樂教育作品,德國也有自己的教育創作;又如亨德密特(P. Hindemith, 1895-1963)的「基礎訓練」是何其重要,大家熟知的奧福(C. Orff, 1885-1982)所建構的音樂教育體系更有深遠影響,這些皆為作曲家關心本國音樂教育而為之作。但相關的一切在台灣仍形如雜匯散集的「聯合國」,我們的教材大都引自國外,我們「似乎」不需要自己的看法與想法。

而前述這兩個部分卻是我個人在音樂創作的最終極關懷。在藝術的意義上,我願意從古樂、民歌去尋找並賦予新的定義。因此,我的創作包含有新音樂,也有本土風、民族風格的作品,我也期望學生們的創作有著不同的風格的可能。我感覺我自己其實是將大家不要的、遺忘的,例如中國調式等部分,重新撿回並予以運用,我只是一個「你丟我撿」的「音樂文化的撿破爛者」而已。這在教育的意義上也是相通的!我試著讓大家理解,「直接引進西洋已有的教材就夠用了」的想法是可以有所改變的,我們可以有自己的創作,以本土作品作為補充外來音樂的教材與工具。我無意為民族主義式的放棄西方或者現代,我的做法只是一種補強者的工作。而我也明白時間的永不停歇,我的學生們仍然必要關注屬於當代的技巧與美學,因此我鼓勵他們有更多的思考,這結晶會凝固在他們樂譜上,成就屬於他們的音樂,但是作為東方人的我們,理應承有東方文化的美。

再者,中國人的「客氣」是世界有名的。例如過去的文建會不願碰觸他們以為屬於社教司的東西,現在的文化部仍然把文化相關的教育推予社教司,非常地「禮讓」。我認為文化部有意的忽略「文化」的教育部分是個錯誤!因為任何一個精緻的文化必須倚仗教育而立,而且必要深植於初等教育之期。那些具有思辨能力的、能夠理解與欣賞藝術的人們,絕不是某日某刻突然的就「文化」了起來,能夠讀書賞畫、聽樂觀戲,難道是某時的一個突變基因就能生成!

義大利哲學家克羅齊(B. Croce, 1866-1952)曾說道:「藝術的表現是直覺的,絕不是概念或邏輯的活動」,教育部無法了解的就在於此。他們不理解為什麼歐洲的音樂院不授予博士學位的原因,也不了解什麼是文憑(Diplom),結果造就了台灣人文教育上的許多荒謬現象。因為教育部視美術、音樂、舞蹈等是一種概念或邏輯的活動。但是概念與邏輯的活動,是在「已知」的情況下進行互換,而直覺則在「未知」情況下創作。就如數學老師出了題目,學生作答,如果完全答對則得滿分。題目在邏輯上是含「已知」的「答案」,問與答,只是之間的一種互換-這是邏輯的活動。但是鋼琴老師卻是提了曲目,並請學生練習好了再來上課。這對數學老師也許不可理解,因為既已「練好」何須再「教」?但在音樂上所謂的「練好」,僅只表示學生能某種程度的掌握節奏、力度、音高等屬於最根本的技術,在這之後老師的工作才開始!上什麼呢?把標示所謂「對」的教成「錯」的,怎教「錯」才是好的,這更是一種藝術美的直覺判斷,所以「答案」不止一個,在這標準之上方才藝術,這是我以為的所謂「未知」情況下的創作。

這樣就很清楚了,概念或邏輯活動的部分事屬教育部,直覺與表現活動的部分則屬於文化部。簡而言之,教育部處理那些可以「教對」的,而文化部處理那些應該「教錯」的,那麼有朝一日,我們期盼將可看到音樂學院、美術學院、藝術學院、戲劇學院、藝術大學回歸予文化部。

想說的多,篇幅有限,僅止於此!得獎自覺很慚愧,尚未盡職,有待繼續努力!

西式框架 東方內涵

陳茂萱─致力於東西方文化融合的作曲家

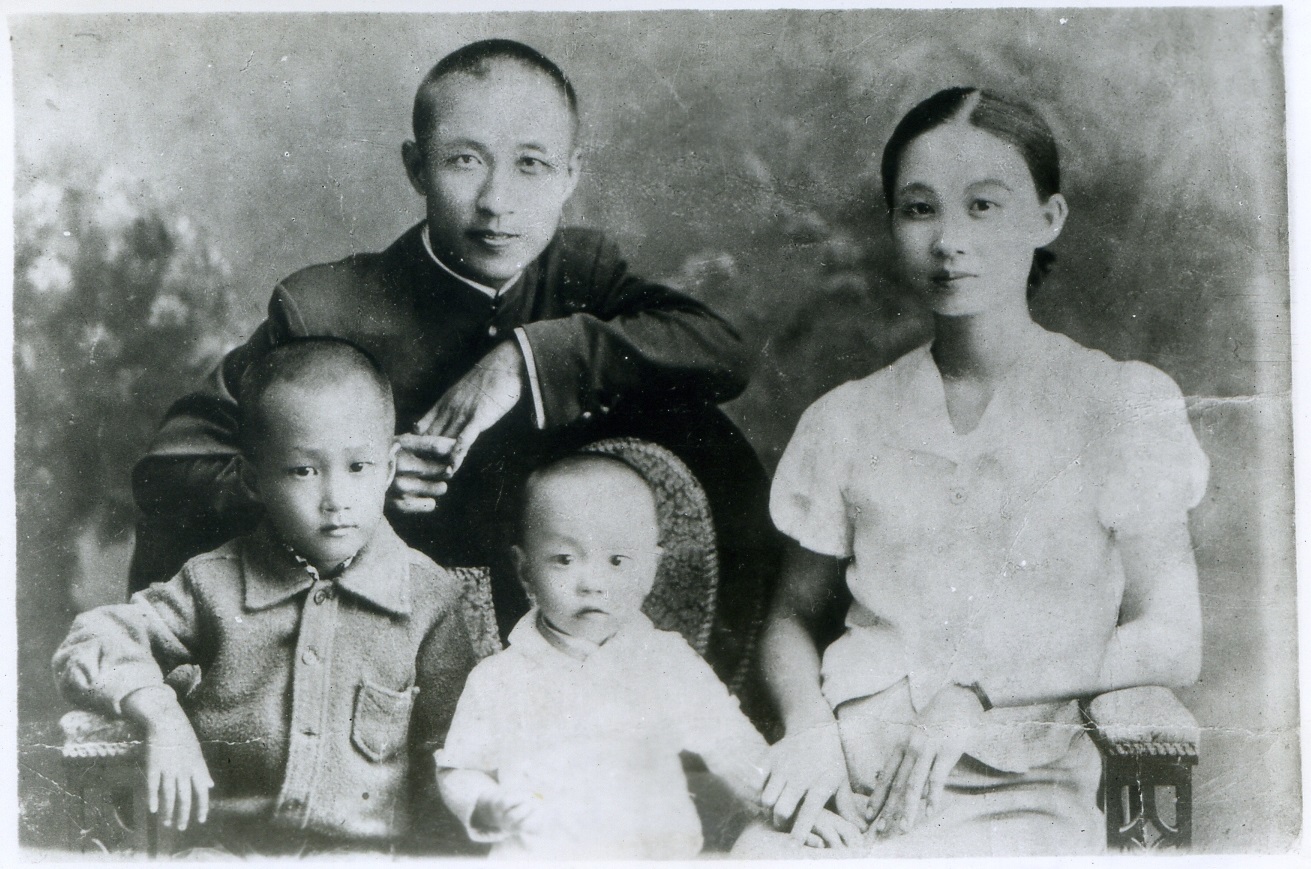

作曲家陳茂萱,1936年出生於台灣雲林縣北港鎮的音樂世家。祖父陳世南擅長二絃,曾組「北港南管樂團」,配合廟會慶典所需,經常舉辦演奏活動。父親陳家湖是一位在地方上極受敬重的仕紳,同時也是一位著名的音樂家,家中藏有台灣第一部之日本河合鋼琴。因喜愛西洋古典音樂並長於吹奏小號,遂匯集好友多人籌組「北港樂團」,經常排練,為一極具水準之地方性樂團,1940年曾奪得政府舉辦之台灣區管樂團比賽第一名。在父母親的引導之下,陳家子女都投入了音樂學習的領域,每一個人都至少擅長一種樂器演奏,家庭成員聚在一起合奏時,儼然是一個小型管弦樂團。深厚的家學淵源再加上豐富的傳統音樂文化薰陶,開啟了陳茂萱日後的音樂學習之路,東西方文化的兼容並蓄也成了陳茂萱在音樂創作風格上的一大特色。

八歲由母親陳林觀蘭啟蒙,開始學習鋼琴。時值二次大戰期間,在逃避砲火空襲之際,仍認真練琴不綴。台灣光復後,繼續師承日籍鋼琴教師柳川富士惠(Yanagawa Fujie),並開始自修家中珍藏之音樂理論書籍。1963年起又跟隨劉澤洋學習鋼琴,隨林東哲學習和聲,在高中畢業之前,除鋼琴演奏技巧之外,已具備豐富之音樂理論知識,為日後深入學習打下了厚實的基礎。

1955年考入了台灣省立師範學院音樂系,主修鋼琴,先後師事周遜寬、張彩賢、張彩湘等留日名師,同時跟隨張錦鴻、蕭而化學習和聲學、對位法。1960年許常惠自法學成歸國,引進現代西洋音樂創作語法並介紹現代西洋音樂發展趨勢,對陳茂萱產生了深遠的影響。跟隨許常惠學習樂曲分析與作曲法,不僅開拓了陳茂萱的音樂視野,同時在許師的鼓勵之下,陳茂萱開始勇於提筆創作,展現其澎湃的音樂思維,1960年完成了處女作〈鋼琴奏鳴曲第一號〉。在這首初試啼聲的作品當中,他採用了中國七聲調式為主要素材,運用西方的主題呈示、發展、變奏等寫作手法,在風格上具體而微地呈現了東西方音樂元素水乳交融的特色。

1961年從台灣師大音樂系畢業之後,分發到基隆市立第一中學擔任實習教師,陳茂萱在教學之餘仍努力從事音樂創作,這一年他完成了〈鋼琴奏鳴曲第二號〉,這首作品除了發表於〈江浪樂集〉首次音樂會之外,1965年也在美國西維吉尼亞大學藝術中心演出。

台灣的現代音樂創作最重要的推手毫無疑問應該是1960年從法國學成歸國的許常惠。除了在學校教書以外,許常惠還經常在報章雜誌上發表文章,大力鼓吹台灣的音樂創作應該向當代的西洋音樂發展路線看齊。為了鼓勵年輕作曲家勇於發表作品,許常惠在1961年籌組了第一個音樂創作團體〈製樂小集〉並定期舉辦音樂會。做為許老師最早的入門弟子,陳茂萱在1963年與好友陳振煌、李如璋、張邦彥、梁銘越、許博允、丘延亮等共同組成了另一個音樂團體〈江浪樂集〉,同年12月在台北市國際學舍舉辦第一次作品發表會,之後在1965年又於中國廣播公司舉辦第二次的作品發表會。台灣樂壇在這短短的幾年之間,又有〈新樂初奏〉、〈五人樂集〉、〈向日葵樂會〉等相繼成立,一時之間現代音樂創作活動如雨後春筍般地蓬勃展開。在這個重要的歷史轉折點上,陳茂萱成了台灣音樂現代化最重要的親身見證者之一。

1965年9月,陳茂萱與同鄉段悅治小姐結婚,在當時封閉而保守的年代,他們的婚禮除了傳統儀式之外,還伴隨著現代化的西式音樂會。陳茂萱在會上親自彈奏〈鋼琴奏鳴曲第一號〉獻給新娘,同時還發表了新作〈小提琴二重奏〉,由兩位妹妹擔綱演出。隔年,他轉任於省立嘉義師範專科學校(今嘉義大學),至1970年出國進修為止,他又創作了〈低音管奏鳴曲〉、〈鋼琴無言歌曲集1-6首〉、〈小交響曲〉、〈豎琴小品三首〉、〈交響詩:財神臨門〉、〈交響詩:雁〉以及學術著作《莫札特鋼琴協奏曲之曲體與作曲研究》。

在從事音樂創作十年之後,不滿足於自己的藝術成就,陳茂萱開始想要出國學習,向先進的西方世界取經。1970年辭掉教職,原本要追隨許常惠的腳步到法國留學,適逢中法斷交無法順利取得簽證,只得轉往奧國維也納,進入維也納大學研究。在這個歐洲文化古城裡,他聆賞到了量多質精的音樂會,讀到了圖書館裡資料豐富的藏書,接觸到了當代許多著名的音樂家,更重要的是浸淫在經過數百年孕育而出的藝術文化氛圍,使他深刻地體認到一種民族文化的形成,必然要有深厚而扎實的底蘊,再加上長時間的層層積累才能成就傲人的音樂文化。也就是在這個留學階段的體認,奠立了陳茂萱立志不僅要成為一位作曲家,更要成為一位民族音樂文化的耕耘者;不僅要使自己的作品名留青史,更要使後輩的學子有機會接觸、學習屬於自己文化的音樂教材。

留學期間,陳茂萱除了研究、學習、創作之外,也尋求作品在國外演出的機會。1972年2月,〈交響詩:財神臨門〉在美國紐約卡內基音樂廳舉行首演,獲得了高度的好評,也讓他在創作的道路上更具信心。

1972年回國,應聘於東吳大學音樂系專任教職,1974年獲選為新成立的亞洲作曲家聯盟常務理事。隔年轉回母校台灣師範大學音樂系任教,此後的二十五年間,持續地奉獻於音樂創作、教學、推廣的工作,直到退休為止。

1976年,陳茂萱創作了兩首合唱作品〈懷念〉和〈春天〉,同時完成了重要的管弦樂作品〈第一號交響曲〉。除此之外,一直到1980年為止,這個時期主要的心力都投注在管弦樂作品的創作上,計有:〈木琴與弦樂的奏鳴曲〉(1977)、〈第一號為弦樂的交響曲〉(1977)、〈交響曲:民謠風〉(1977)、〈第一號小提琴、大提琴二重奏〉(1977)、〈第二號小提琴、大提琴二重奏〉(1977)、〈小號協奏曲〉(1978)、〈雙簧管協奏曲〉(1979)、〈第一號弦樂四重奏〉(1980)。

1980年開始,陳茂萱著手創作一系列的鋼琴作品。一直到2006年為止,共創作了32首「鋼琴小奏鳴曲」。這些曲式規模不大的鋼琴小品,卻清楚地表現了陳茂萱一貫的音樂理念,那就是「融傳統文化精華於現代西式音樂語法當中」。鋼琴家王麗倩在他的著作《陳述的邏輯─陳茂萱小奏鳴曲音樂思維之探究》裡提到:

70年代以來,是臺灣音樂民族化運動的時代。身處其間,陳茂萱的民族自覺受到鼓勵,積極審視屬於自己民族音樂的根源:從西式音樂的技法深植中國音樂聲響的特質出發,嘗試在古典小奏鳴曲的結構型態中,以五聲音階、七聲調式的語法為基調、擷取民歌曲調與蒐羅自身環境聲響、運用二十世紀以來現代音樂的概念和技巧、以最符合自己邏輯思維與表現方式來表達對臺灣本土鋼琴教育的關懷;同時,也賦予《陳茂萱小奏鳴曲》強烈「新古典主義」下的本土意涵。

在這裡,我們看到的是一位執著於以自身的傳統文化為根砥,試圖借用西方音樂形式和寫作技法來表現當代中國音樂內涵的作曲家。陳茂萱既不追逐西方當代的無調性、微分音、機遇音樂、實驗音樂等前衛手法,也不復古守舊地侷限於五聲音階或傳統古樂的領域,而是巧妙地將東西方的音樂藝術相互融合,創作出獨樹一幟的音樂作品。陳茂萱說:「在台灣有不少的作曲家寫作後期浪漫樂派風格的作品,也有不少年輕一輩的作曲家創作前衛的現代音樂,我個人的創作路線則是試圖填補這兩個風格時期之間的空隙。」

1980到1982年,陳茂萱又再次出國進修,先到法國的Vichy停留一年,接著再轉往維也納研究。這段期間除了繼續寫作〈第四、第五號鋼琴小奏鳴曲〉之外,還完成了兩首聲樂作品〈旅店口占〉、〈出岫的憂愁〉。

1983年,陳茂萱的〈第一號交響曲〉由張大勝指揮德國特里爾市交響樂團(Trier Symphony Ochestra)在當地演出,音樂會後當地樂評家Martin Möller在一篇題為〈介於東方與西方之間的管弦樂〉的文章中寫道:「音樂會結束,聽眾報以熱烈而持久的掌聲,中國式交響曲似乎已喚起大家的興趣」。這一年他又完成了〈為弦樂的交響詩:Y² = X ( X+Y ) 〉、〈聲樂曲:無題〉、〈第七、第八號鋼琴小奏鳴曲〉、〈第四號鋼琴奏鳴曲〉等作品。

從1975年返回母校臺灣師大音樂系執教,陳茂萱除了繼續不斷地創作之外,也在教學崗位上培育了不少年輕的後進。效法當年許常惠為了推動臺灣現代音樂創作的風氣籌組了「製樂小集」,陳茂萱號召了他的五位學生黎國鋒、林進祐、呂玲英、黃德賢、蔡文珍,在1983年共同組成了「璇音雅集」。不同的是這個音樂團體除了致力於音樂創作和作品發表之外,同時還希望能藉著音樂理論之寫作和出版,促進臺灣專業音樂教育之發展。同年,陳茂萱出版了《樂理練習篇》,這是國內第一本有系統的樂理教材。接下來的幾年之間,他們相繼完成了《基礎節奏教材》、《調性視唱教本1~4》、《非調性視唱教本1、2》、《音感教育系列》(含樂譜和錄音帶84卷)等音樂教材的出版工作,對臺灣有志於從事音樂學習的學子提供了極為有效的助力。

1984年「璇音雅集」舉行第一次的全國巡迴作品發表會,師生們的作品分別在台北、台中、台南、高雄演出。這一年,陳茂萱回顧過去二十餘年來的音樂生涯,將自己的學思創作過程做了一番梳理,完成了重要的著作《我的音樂語言─檢討與反省》,同時繼續創作〈第九、第十號鋼琴小奏鳴曲〉。

累積了豐富的教學、研究、創作經驗之後,陳茂萱在1985年被推選為師大音樂系系主任兼研究所所長,同時兼任聯合實驗管弦樂團和聯合實驗合唱團副團長的職務,開始了長達六年的行政服務工作。在此期間,除了操持系務之外,他的音樂創作和發表更為忙碌。這一年音樂創作有〈第一、第二號鋼琴夜曲〉,這是除了奏鳴曲系列之外經常被臺灣留學國外的音樂學生選擇作為彈奏的曲目。除此之外,第一號交響曲又在奧國的Deutschlandsberg獲得演出的機會;聲樂作品〈旅店口占〉、〈出岫的憂愁〉發表於「劉塞雲女高音獨唱會」;〈小號協奏曲〉演出於「中法小號作品演奏會」。

1986年,國內最高的表演藝術殿堂「中正文化中心」即將落成,代表著臺灣發展精緻藝術的另一個重要里程碑,陳茂萱應邀為開場音樂會寫作一首大型序曲。幾經思索,他選擇了東方佛教的音樂之神「Sarasvati」為創作的核心,這首「妙音天序曲」動用了當時的「聯合實驗管弦樂團」、「聯合實驗合唱團」和新安裝啟用的大型管風琴,樂曲的表現力從細膩到粗獷、從最弱到極強,將國家音樂廳的聲響效果發揮到極致。1987年國立中正文化中心正式開幕啟用,這首樂曲在開幕音樂會「新紀元的禮讚」上盛大演出。這場音樂會開啟了臺灣表演藝術的新紀元,同時也藉著對這位佛教最高智慧之神的禮讚,祝福國家表演藝術的美好未來。

對於音樂教育教材的開發和寫作,尤其是如何引導臺灣學生在學習和世界音樂接軌的同時,能有機會接觸帶有自身民族音樂色彩的教材,一直是陳茂萱在純音樂創作之外另一個重要的職志。接下來的幾年之內,他又出版了許多相關的教材:〈音感啟發系列AFEMT〉(1986)、〈不等分對比鋼琴教本2:3、3:2〉(1987)、〈同及同類型視奏測驗〉(1987)、〈慢板節奏練習〉(1989)、〈不等分對比鋼琴教本3:4、4:3〉(1990)、〈複節拍第一、二、三冊〉(1991)、〈音樂基本能力訓練 84冊〉(1995)。

擔任音樂系主任期間,陳茂萱同時兼任了幾個不同的職務:中華民國音樂教育學會理事長、行政院文建會音樂委員、教育部課程修訂委員、中華民國作曲家協會常務理事、現代音樂協會常務理事等。在這些忙碌的行政工作之餘,除了大量編寫上述的音樂教材之外,他仍持續地從事於音樂的創作,一方面繼續鋼琴奏鳴曲和鋼琴小奏鳴曲的寫作,另一方面又完成了下列幾首作品:〈合唱曲:道德經〉(1986)、〈第二號交響曲〉(1987)、〈六重奏:為豎笛、法國號、小提琴、大提琴、馬林巴、定音鼓〉(1988)、〈第二號為弦樂之交響曲〉(1988)。

1991到1995年之間,陳茂萱將之前創作的音樂作品一方面尋求演出的機會,一方面陸續的將樂譜整理出版。1996之後,陳茂萱邁入耳順之年,音樂創作的能量反而逐年激增,這幾年的創作計有:為女高音與管弦樂的聲樂曲〈錯誤〉、〈靜夜〉(1997);台語歌劇〈希望與和平〉「序曲」、〈鋼琴協奏曲:一言九頂〉(1998);聲樂曲〈1.詠歎調 2.大雁之歌〉、〈單簧管奏鳴曲〉(2000);〈交響詩:臺北序曲〉、〈聲樂曲四首:1.踢踢踏 2.南朝的時候─致李煜 3.在多風的夜晚 4.契丹的玫瑰〉(2001)。

2001年陳茂萱從臺灣師大音樂系專任教職退休。結束了將近40年的教學生涯之後,反而讓他有更多時間從事音樂創作,接下來的兩年,他創作了數量頗多的傑作:〈鋼琴獨奏曲:芋頭與蕃薯〉(2002)、〈敘事曲:為雙鋼琴〉(2002)、〈第二號弦樂四重奏〉(2002)、〈銅管四重奏〉(2002)、〈三重奏:為小號、長號與鋼琴〉(2002)、〈“虞美人”小協奏曲:為雙簧管與弦樂團〉(2002)、〈鋼琴獨奏曲:=〉(2003)、〈鋼琴曲:童玩三篇跳房子、踩高蹺、騎馬打仗〉(2003)、〈福田六重奏:為小提琴、中提琴、大提琴、單簧管、法國號與定音鼓〉(2003)、〈各吹各的調:為兩把小號與兩把長號的四重奏〉(2003)、〈二重奏:為單簧管與鋼琴〉(2003)、〈聲樂曲:1.一瓣雁來紅 2.一枝草〉(2003)。

在創作這些音樂藝術作品的背後,還穿插有不少時而詼諧、時而感人的故事。例如1998年在一次從北港返回臺北的路上,陳茂萱因心肌梗塞發作而被緊急送入台大醫院,當時負責主治的是江福田醫師。在江醫師的主持之下,六位醫師組成的醫療團隊順利地完成手術,挽回了他的性命。為了感謝醫師們的努力,在病房裡,陳茂萱就決定要寫作一首六重奏的音樂來向醫師們致敬,用室內樂的形式來象徵醫療團隊之間的合作無間,並將作品取名為〈福田六重奏〉。又如〈各吹各的調〉銅管四重奏,創作的緣由是陳茂萱有感於國內政壇相對勢力互不相讓,常常各自對於自己的政策方向提出一套說詞,彼此在同一個空間場合就相同的議題卻各說各話,有如音樂上的複調音樂,調性、主題各不相同卻同時奏出聲響。這種藝術對於現實的模仿,似乎在暗示著現代人更需要用心去聆聽周遭的聲音和語言。再如鋼琴曲〈芋頭與蕃薯〉,一看這首曲名,大家直接就想到它是大陸與臺灣的代名詞。在曲中,他選擇了分別代表大陸蒙古草原和臺灣農村鄉間不同曲風的兩個主題,在曲子的發展過程當中肆意遊走卻能和諧共存,融洽如一。

近年來,陳茂萱的創作邀約不斷,2006年的〈長笛二重奏〉世界首演於維也納音樂大學孟德爾頌廳,舞劇〈達楊與恬蓮〉首演於臺北市新舞台,2009年創作的〈第一號、第二號鋼琴幻想敘事曲〉分別由林瑋祺和葉孟儒首演,合唱曲〈麻雀與螳螂〉由真理大學在香港演藝學院演出,2010年的管弦樂曲〈鄉村的傳說〉由真理大學在奧地利的克拉茲市首演,〈低音號奏鳴曲〉由段富軒在璇音雅集音樂會演出,2011年完成〈第二號小提琴奏鳴曲〉,2012年完成三首二重唱〈山路〉、〈此刻之後〉、〈出塞曲〉以及〈大提琴協奏曲〉。後者由大提琴家胡智婷和真理大學交響樂團在臺北國家音樂廳首演。

做為一位關心社會脈動的音樂藝術家,陳茂萱隨時不忘對於這片土地的熱誠與關愛。2006年,他接受台北市立中正高中委託撰寫一部舞劇時,便選擇了一個族群融合的題材「達楊與恬蓮」進行創作。在這部描述一位原住民青年與漢族少女的戀愛故事中,他巧妙地將原住民和漢族的音樂運用在舞劇音樂當中。觀賞這部舞劇的同時,不同族群的旋律曲調隱約出現在劇中的背景音樂,但是又融合得天衣無縫,不露痕跡。音樂藝術的文化社會功能在這部創作中又得到了巧妙地發揮。再如2012年的最新大型音樂創作「大提琴協奏曲」,雖然曲式的結構仍不脫西方的古典傳統,但在內容上整首樂曲的創作靈感卻是源自作者小時候的廟會印象:北管樂隊中的嗩吶在鬧場時經常吹奏的一個樂句「la、re、la、do」;作者運用這幾個音形成的主題再加上一些臺灣傳統民歌和歌仔戲的片段音型貫穿在整首樂曲的三個樂章。

從1960年的〈第一號鋼琴奏鳴曲〉開始,半個多世紀以來,陳茂萱的創作包含了不同類型的聲樂、器樂等為數頗多的音樂作品。截至2013年為止,共計有110首:

鋼琴獨奏50首:

1.鋼琴奏鳴曲10首

2.鋼琴小奏鳴曲32首

3.鋼琴獨奏曲8首

器樂獨奏6首:

1.管樂獨奏曲4首

2.弦樂獨奏曲2首

室內樂14首:

1.二重奏6首

2.三重奏2首

3.四重奏4首

4.六重奏2首

協奏曲5首:

鋼琴1首,大提琴1首,小號1首,雙簧管2首

交響曲5首

管弦樂8首

聲樂曲22首:

1.獨唱曲14首

2.二重唱3首

3.合唱曲8首

陳茂萱教授在國內音樂創作的園地裡,持續耕耘超過半個世紀,累積了量多質精的音樂作品,可以說是臺灣音樂界一位最殷實的園丁。從1960年代開始,親身參與了臺灣西式音樂發展與世界潮流接軌的歷程。更難能可貴的是在運用西方音樂語法創作的同時,念茲在茲的不忘自身的文化傳統──不僅是音樂素材上的,更是精神哲理上的──在他的音樂作品當中,我們看到了東西方文化交融的最好例證。

本文作者|許瑞坤

臺灣師範大學音樂系學士、碩士,法國巴黎第八大學音樂學博士。專長領域為民族音樂學、音樂美學、音樂社會學。曾任臺灣師大民族音樂研究所所長、音樂學院院長,中華民國民族音樂學會理事長等職,現為臺灣師大專任教授。

| 1936 | 1月7日出生於臺灣雲林縣北港鎮。 |

| 1944 | 由父親陳家湖、母親陳林觀蘭啟蒙,學習鋼琴。 |

| 1947 | 隨柳川富士惠(Yanagawa Fujie)教授學習鋼琴,同時跟隨父親學習和聲學。 |

| 1953 | 隨劉澤洋老師學習鋼琴,林東哲老師學習和聲學。 |

| 1955 | 考進省立臺灣師範學院音樂系(今國立臺灣師範大學),隨張錦鴻教授學習和聲學及作曲法,鋼琴師事周遜寬、張彩賢、張彩湘教授。 |

| 1960 | 隨許常惠教授學習樂曲分析及作曲法。 完成〈第一號鋼琴奏鳴曲〉。 |

| 1961 | 國立臺灣師範大學音樂系畢業。 |

| 1962 | 於基隆市立一中實習。 完成〈第二號鋼琴奏鳴曲〉。 |

| 1963 | 與陳振煌、李如璋、張邦彥、梁銘越、許博允、邱延亮等人組織「江浪樂集」。 12月22日江浪樂集首次作品發會 首演〈第二號鋼琴奏鳴曲〉。 |

| 1964 | 完成〈低音管奏鳴曲〉。 |

| 1965 | 4月3日首演《鋼琴無言歌曲集1-6首》。江浪樂集作品發表會 8月發表〈第二號鋼琴奏鳴曲〉。地點:美國西維琪尼亞大學藝術中心(West Virginia University) 9月1日與段悅治小姐結婚,首演〈第一號鋼琴奏鳴曲〉。陳家湖首次家庭音樂會。地點:雲林縣北港高中大禮堂 9月1日首演〈小提琴二重奏〉。陳家湖首次家庭音樂會。 完成〈小交響曲〉、〈豎琴小品三首〉。 |

| 1966 | 任教於省立嘉義師範專科學校(今國立嘉義大學)。(1966-1969) |

| 1966 | 完成〈交響詩:財神臨門〉、〈交響詩:雁〉。 |

| 1967 | 4月27日首演〈低音管奏鳴曲〉。 |

| 1968 | 著作《莫札特鋼琴協奏曲之曲體與作曲研究》。 |

| 1969 | 8月15日獨子陳學毅出生於嘉義市。 |

| 1970 | 赴奧地利維也納大學研究理論作曲(1970-1972)。 |

| 1970 | 首演〈三重奏:二把小提琴與大提琴〉。 完成〈鋼琴三重奏:鋼琴、小提琴、大提琴〉 |

| 1972 | 2月11日首演〈交響詩:財神臨門〉。地點:美國紐約卡內基音樂廳(New York Carnegie Hall) |

| 1972-1974 | 專任東吳大學音樂系,兼任國立臺灣師範大學音樂系。 |

| 1974 | 擔任亞洲作曲家聯盟常務理事。 |

| 1975 | 回母校國立臺灣師範大學音樂系專任至退休。 |

| 1976 | 完成〈合唱曲:懷念、春天〉。 5月25日首演〈合唱曲:懷念〉。 完成〈管絃樂作品:第一號交響曲〉。 7月13日首演〈第一號交響曲〉。 |

| 1977 | 12月3日首演〈第一號小提琴與大提琴之二重奏〉。 完成〈第二號小提琴與大提琴之二重奏〉 12月9日首演〈木琴與絃樂的奏鳴曲〉。第四屆全國大專院校音樂教授交響樂團聯合演奏會。地點:國立臺灣藝術館 12月17日首演〈第一號為絃樂之交響曲〉、〈交響詩:雁〉、〈交響曲:民謠風〉。第四屆全國大專院校音樂教授交響樂團聯合演奏會。地點:國立臺灣藝術館 |

| 1978 | 完成〈小號協奏曲〉、〈雙簧管協奏曲〉。 4月27日首演〈合唱曲:春天〉 |

| 1979 | 6月4日首演〈小號協奏曲〉。 9月1日首演〈雙簧管協奏曲〉。 |

| 1980 | 完成〈第一、第二、第三號鋼琴小奏鳴曲〉、〈第一號絃樂四重奏〉。 3月8日首演〈第一、第二、第三號鋼琴小奏鳴曲〉。 |

| 1980 | 赴法國Vichy留學研究。(1980-1981) |

| 1981-1982 | 轉赴奧國Wien留學研究。 |

| 1981 | 完成〈第四、第五號鋼琴小奏鳴曲〉、〈聲樂曲:旅店口占、出岫的憂愁〉。 |

| 1982 | 完成〈第六號鋼琴小奏鳴曲〉。 |

| 1983 | 與國立臺灣師範大學音樂系作曲組學生黎國鋒、林進祐、呂玲英、黃德賢、蔡文珍等人創立「璇音雅集」,以音樂教育與創作為目標,共同致力於音樂理論之寫作與樂曲之創作,並定期舉行作品發表會。 發表〈第一號交響曲〉。 演出者:指揮/張大勝,樂團/Trier Symphony Ochestra。地點:德國特里爾市(Trier) 完成〈為絃樂的交響詩:Y2=X ( X + Y ) 〉、〈聲樂曲:無題〉、〈第七、第八號鋼琴小奏鳴曲〉、〈第四號鋼琴奏鳴曲〉。 完成教材《樂理練習篇》委託全音出版社出版 11月出版教材《基礎節奏教本》、《調性視唱教本一、二、三、四》、《非調性視唱教本一、二》。 出版《音感教育系列》錄音帶84卷。(1983-1986) 單音聽寫:1s1、1s2。 曲調聽寫:2s1、2s2、2s3、2s4、2s5、2s6、2T1、2T2、3(二)。 二聲部聽寫:5(一)、6(二)。 和聲聽寫:8T1、8T2。 題庫:(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)。 節奏聽寫:9s1、9s2、9s3、9s4、9s5、9s6。 共計28套,每套3卷錄帶附解答。 此系列聽寫錄音帶由林淑真、王穎、李娓娓、方淑玲、林容光等彈奏錄製。 |

| 1984 | 完成〈第九、第十號鋼琴小奏鳴曲〉。 著作《我的音樂語言》。 璇音雅集作品發表會全國巡演。 11月23日 地點:高雄文化中心至善廳 11月27日 地點:臺南家專乃建堂 11月28日 地點:臺中曉明女中大禮堂 11月29日 地點:臺北國立臺灣師範大學大禮堂 |

| 1985 | 發表〈第一號交響曲〉。演出者:指揮/Peter Ilych,樂團/雷奧本音樂學校交響樂團(Drchestra Von Leobtn Musik Schule)地點:Konzerthaus in Deutschlandsberg 2月出版《曲調與節奏視唱教本》 2月出版樂譜《第一、第二號鋼琴奏鳴曲》、《小號協奏曲》(含管絃樂總譜、分譜及鋼琴譜)。 完成〈第一、第二號鋼琴夜曲〉。 4月14日首演〈聲樂曲1.旅店口占2.出岫的憂愁〉。劉塞雲女高音獨唱會。地點:臺北國父紀念館 5月20日首演〈小號協奏曲〉。中法小號作品演奏會。地點:臺北市延平南路實踐堂 發表〈小號協奏曲〉。 璇音雅集七十四年度作品發表會 12月4日,地點:臺中市曉明女中大禮堂 12月21日,地點:高雄市立中正文化中心至善廳 12月29日,國立臺灣師範大學學生活動中心演講廳 擔任國立臺灣師範大學音樂系主任,研究所所長。(1985-1991) |

| 1986 | 擔任聯合實驗管絃樂團、聯合實驗合唱團副團長(今國家交響樂團、國家合唱團)。(1986-1991) 完成〈第十一、第十二號鋼琴小奏鳴曲〉。 完成〈妙音天序曲〉 出版音感啟發系列教材(AFEMT),內備有錄音帶24卷與解答書及作業本。 |

| 1987 | 完成〈第二號交響曲〉、〈第十三號鋼琴小奏鳴曲〉。 6月錄音、錄影〈第二號交響曲〉。 於公共電視頻道「腳踏實地音樂耕耘」節目播出。 發表《複節奏》於國科會電腦輔助教學研究。 9月出版鋼琴教本《不等分對比鋼琴教本2:3、3:2》。 出版樂譜《同級同類型鋼琴視奏測試》。 10月7日首演〈妙音天序曲〉。 新紀元的禮讚 演出者:指揮/艾科卡,管風琴/陳茂生,樂團/聯合實驗管絃樂團、聯合實驗合唱團 地點:國立中正文化中心國家音樂廳 創辦中華民國音樂教育學會並擔任首任理事長。(1987-1990) 擔任文建會音樂委員。 |

| 1988 | 出版樂譜《陳茂萱鋼琴小奏鳴曲第I集(1-6首)》。CHEN MAO-SHUEN KLAVIER SONATINEN BAND I 出版CD《陳茂萱鋼琴小奏鳴曲(1-10首)》。 完成〈第十一、第十七、第二十一號鋼琴小奏鳴曲〉、〈六重奏:為豎笛、法國號、小提琴、大提琴、馬林巴、定音鼓〉、〈第二號為絃樂之交響曲〉 擔任教育部課程修訂委員。(1988-1991) |

| 1989 | 擔任文建會音樂委員。 擔任中華民國作曲家協會、現代音樂協會常務理事。 1月12日發表〈混聲合唱:憶你、想你、長相左右〉。經國先生逝世一週年紀念音樂會”走過從前,迎向未來”演出者:指揮/艾科卡,樂團/聯合實驗管絃樂團、聯合實驗合唱團、臺灣師範大學音樂系合唱團。地點:國立中正文化中心國家音樂廳 4月1日首演〈為絃樂的交響詩:Y2=X ( X + Y )〉。熊世蘭與聯合實驗管弦樂團。地點:國立中正文化中心國家音樂廳 9月出版《慢板節奏練習》教本。 12月出版樂譜《第一號、第二號鋼琴夜曲》。 |

| 1990 | 完成〈合唱與管絃樂:勞碌的巨人〉。 1月12日首演〈勞碌的巨人〉。經國先生紀念音樂會。地點:國立中正文化中心國家音樂廳 完成第二十六號鋼琴小奏鳴曲。 6月3日首演〈鋼琴三重奏-鋼琴、小提琴、大提琴〉。1990璇音雅集七十九年度作品發表會。地點:彰化縣文化中心。 6月出版《不等分對比鋼琴教本3:4、4:3》內含樂譜第七、第八號鋼琴小奏鳴曲。 |

| 1991 | 出版《複節拍第一、二、三冊》。 2月14日發表《陳茂萱鋼琴小奏鳴曲No.1-No.10》。陳茂萱教授鋼琴小奏鳴曲作品發表會 演出者:鋼琴/水啟明、黃心鐸、謝舒雅,指導教授:王穎。地點:美國聖荷亞州立大學音樂系演奏廳(Music Department of San Jose State University) 6月3日發表〈第七、第八號鋼琴小奏鳴曲〉。地點:彰化縣文化中心 6月5日首演〈第一號、第二號鋼琴夜曲〉。1991璇音雅集八十年度作品發表會。地點:省立臺中師院藝術大樓演奏廳 6月7日第一屆中華民國音樂教育學術研討會。主辦單位:國立臺灣師範大學音樂系。陳茂萱理事長主持並主講《複節拍研究》地點:臺師大教育大樓演講廳 |

| 1992 | 12月6日第一屆國際音樂教育學術研討會。 主辦單位:國立臺灣師範大學音樂研究所,陳茂萱理事長主持並主講《我國音樂教育體制與展望》 地點:臺師大教育大樓演講廳。隨即赴奧地利茵斯堡(Innsburck)參加當地「第一屆國際音樂教育學術研討會」。 出版樂譜《第九、第十號鋼琴小奏鳴曲》、《第十一、第十七、第二十一號鋼琴小奏鳴曲》 與王穎教授共同成立「致凡音樂」。 完成第二十七號與二十八號鋼琴小奏鳴曲。 |

| 1993 | 「璇音雅集」更名為「臺灣璇音雅集」。 12月23日演出〈聲樂曲:1.旅店口占2.無題〉。 1993臺灣璇音雅集八十二年度作品發表會。地點:國立臺中師範學院藝術大樓音樂廳 |

| 1994 | 10月2日演出〈小號協奏曲〉。國立臺灣師範大學音樂系年度音樂會。地點:國立中正文化中心國家音樂廳 3月12日舉辦1994臺灣璇音雅集八十三年度音樂創作發表會(未發表)。地點:國立臺灣師範大學演奏廳 完成第二十九號鋼琴小奏鳴曲。 |

| 1995 | 1月7日舉辦1995臺灣璇音雅集八十四年度音樂創作發表會(未發表)。地點:國立臺灣師範大學演奏廳 3月出版《音樂基本能力訓練》教材,共八十四冊,適用對象從幼稚園開始(啟發誘導篇),國小一、二、三年級(基礎篇),國小四、五、六年級(初級篇),國中到高中三年級(中級篇),致凡音樂有限公司圖書部出版。 3月26日舉辦「許淑君紀念音樂會」。地點:高雄市國立中山大學演藝廳 8月15日發表〈合唱曲-櫻花夢〉。白鷺鷥歌曲慈善之夜。演出者:白鷺鷥合唱團與絃樂團。地點:臺北市國際會議中心大會堂 9月2日舉辦1995臺灣璇音雅集八十四年度音樂鋼琴作品發表會(未發表)。地點:宜蘭縣立文化中心二樓演講廳 完成第二十九號鋼琴小奏鳴曲。 |

| 1996 | 1月7日陳茂萱鋼琴作品演奏會。 慶祝陳茂萱教授六十壽誕音樂會。指導教授:王穎。 地點:國立臺灣師範大學大禮堂 |

| 1997 | 1月5日演出〈第一號、第二號鋼琴夜曲〉。1997臺灣璇音雅集八十六年度鋼琴音樂創作發表會。地點:國立臺灣範大學音樂系演奏廳 3月完成兩首〈為女高音與管絃樂之藝術歌曲:1.錯誤2.靜夜〉。 3月25日首演〈鋼琴版之藝術歌曲1.錯誤2.靜夜〉。1997臺灣璇音雅集八十六年度第二次音樂創作發表會。地點:國立臺灣師範大學音樂系演奏廳 3月29日首演〈兩首為女高音與管絃樂之藝術歌曲1.錯誤2.靜夜〉。臺灣作曲家之夜。地點:臺北縣板橋文化中心演奏廳 5月22日演出鋼琴版之藝術歌曲〈1.錯誤2.靜夜〉。國立臺灣師範大學音樂系教授作品發表會。地點:國立臺灣師範大學大禮堂 再次演出〈1.錯誤2.靜夜〉。第四屆臺灣師範大學音樂系教授作品發表會。地點:國立臺灣師範大學音樂系演奏廳 |

| 1998 | 首演〈臺灣璇音雅集集體創作臺語文歌劇「希望與和平」〉陳茂萱寫作〈序曲〉。二二八紀念音樂會 臺語文歌劇「希望與和平」 1998年11月7日 地點:高雄縣勞工育樂中心演藝廳 1999年2月6日 地點:臺北縣新莊文化藝術中心 1999年2月27日 地點:臺中縣豐原高商 1999年5月15日 地點:臺南市立文化中心 完成第三十號鋼琴小奏鳴曲。 完成〈鋼琴協奏曲:一言九頂〉。 5月28日發表〈第四號鋼琴奏鳴曲〉。第五屆臺灣師範大學藝術節。地點:國立臺灣師範大學大禮堂 |

| 1999 | 演出〈第四號鋼琴奏鳴曲〉。 1999「大音希聲」臺灣璇音雅集八十八年度鋼琴音樂創作發表會 1月5日 地點:國立臺灣師範大學大禮堂 1月7日 地點:臺中師範學院音教系演奏廳 1月30日演出〈聲樂曲:無題〉。台灣作曲家之夜。地點:臺北市新舞台 3月30日發表〈為絃樂的交響詩:Y2=X ( X + Y ) 〉。臺灣作曲家之夜。地點:臺北縣新莊文化藝術中心演藝廳 5月1日舉辦1999「音聲相合」臺灣璇音雅集室內樂作品發表會。地點:十方樂集音樂劇場 發表〈第一號小提琴奏鳴曲〉。 12月18日 地點:國立中正文化中心國家演奏廳 12月22日 地點:高雄市文化中心至善廳 |

| 2000 | 完成〈聲樂曲:詠嘆調〉。 完成第三十一號鋼琴小奏鳴曲。 1月7日首演〈第五號銅琴奏鳴曲〉。2000「大音希聲」臺灣璇音雅集新臺灣音樂鋼琴作品發表會。地點:國立臺灣師範大學大禮堂 4月16日演出〈第一號交響曲〉。臺灣作曲家之夜。地點:臺北縣板橋文化中心 4月29日首演〈第七號鋼琴奏鳴曲〉鋼琴/林瑋祺、〈第十二號鋼琴小奏鳴曲〉鋼琴/藍書庭。2000臺灣璇音雅集第二次新臺灣音樂鋼琴作品發表會。地點:財團法人臺北市行天宮附設圖書館演奏廳 發表〈聲樂曲:1.靜夜2.無題〉。 國立臺灣師範大學音樂系教授作品發表會”人聲與器樂的對話” 5月19日 地點:國立臺灣師範大學音樂系演奏廳 5月31日 地點:臺中師範學院音樂教育系音樂廳 11月18日首演〈單簧管奏鳴曲〉。 2000「音聲相合」臺灣璇音雅集室內樂作品發表會。地點:十方樂集音樂劇場 |

| 2001 | 完成〈交響詩:臺北序曲〉。 完成〈聲樂曲:1.踢踢踏2.南朝的時候-致李煜3.在多風的夜晚4.契丹的玫瑰〉。 1月7日發表〈第五號鋼琴奏鳴曲〉。2001「大音希聲」臺灣璇音雅集新臺灣音樂鋼琴作品發表會。地點:國立臺灣師範大學大禮堂 臺灣璇音雅集,以臺灣作曲家聯盟臺灣璇音雅集之全名,正式註冊為創作團體。 首演〈鋼琴協奏曲:一言九頂〉。國立臺灣師範大學音樂系交響樂團定期巡迴音樂會。5月20日 地點:高雄市音樂館演奏廳、5月21日 地點:臺南市藝術中心演奏廳。 7月5日演出〈聲樂曲:1.大雁之歌2.詠嘆調〉男高音/鄭仁榮 鋼琴/王穎 〈3.靜夜4.無題〉女高音/李靜美,鋼琴/王穎 〈第二號小提琴奏鳴曲第一樂章〉小提琴/陳沁紅,鉬琴/游如慧 「愛在天地」中奧作品發表會 地點:奧地利史泰雅市戲劇院(Altes Theater, Styr) |

| 2002 | 1月6日演出〈第四號鋼琴奏鳴曲〉。2002「大音希聲」臺灣璇音雅集新臺灣音樂鋼琴作品發表會。地點:國立臺灣師範大學音樂系演奏廳。 4月12日演出〈聲樂曲:1.大雁之歌2.詠嘆調3.靜夜4.無題〉。國立臺灣師範大學音樂系教授聯合音樂會。地點:國立臺灣師範大學音樂系演奏廳。 4月16日首演〈”虞美人”小協奏曲-為雙簧管與絃樂團〉。天籟‧璇音。地點:國立中正文化中心國家演奏廳。 5月11日首演〈第二號絃樂四重奏〉。2002「音聲相合」臺灣璇音雅集室內樂作品發表會。地點:十方樂集音樂劇場。 6月4日發表〈聲樂曲:1.旅店口占2.出岫的憂愁〉。創作歌曲展 懷念劉塞雲教授。地點:國立中正文化中心國家音樂廳 12月14日首演〈銅管四重奏〉。91年啟動臺灣的聲音。地點:國立中正文化中心國家演奏廳 完成鋼琴曲〈芋頭與蕃薯〉,〈敍事曲-為雙鋼琴〉,〈三重奏-為小號、長號與鋼琴〉。 |

| 2003 | 完成〈福田六重奏-為小提琴、中提琴、大提琴、單簧管、法國號與定音鼓〉,〈2首台語聲樂曲:1.一瓣雁來紅2.一枝草〉,〈鋼琴曲: = 〉。 1月6日發表〈童玩三篇:1.跳房子2.踩高蹺3.騎馬打仗〉。2003「大音希聲」臺灣璇音雅集。新臺灣音樂鋼琴作品發表會地點:國立中正文化中心國家演奏廳 首演聲樂曲: 1.契丹的玫瑰,男高音/張嘉煌,鋼琴/蔡世豪。2.在那多風的夜晚,女高音/林瀛鳳,鋼琴/蔡世豪。3.南朝的時候-致李煜,男高音/白玉璽,鋼琴/蔡世豪4.踢踢踏,男高音/白玉璽,鋼琴/蔡世豪。聲樂家協會「你的歌,我來唱」。 8月22日地點:國立中正文化中心國家演奏廳 9月12日 地點:臺中新民高中藝術中心音樂廳 9月18日 地點:國立交通大學光復校區活動中心二樓演藝廳 12月1日首演〈銅管四重奏:各吹各的調-為兩把小號及兩把長號〉。國立臺灣師範大學音樂系教授聯合作品發表會。地點:國立中正文化中心國家演奏廳。 12月24日《陳茂萱樂展》(是第十屆國立臺灣師範大學藝術節系列之一,原訂5月份舉行,因SARS的關係,延至12月24日)。 1.首演〈二重奏-為單簧管與鋼琴〉。單簧管/吳瑋芸,鋼琴/林瑋祺 2.首演〈鋼琴曲:芋頭與蕃薯〉。鋼琴/葉綠娜 3.首演〈台語聲樂曲:1.一瓣雁來紅2.一枝草〉。女高音/李靜美,鋼琴/王穎 4.首演〈敍事曲-為雙鋼琴〉。鋼琴/林公欽、王穎 5.首演〈三重奏-為小號、長號與鋼琴〉。小號/葉樹涵,長號/張禮中,鋼琴/葉孟儒 6.演出〈聲樂曲:1.靜夜2.無題〉女高音/李靜美,鋼琴/王穎 7.首演〈鋼琴獨奏曲 = 〉。鋼琴/葉孟儒 8.首演〈福田六重奏-為小提琴、中提琴、大提琴、單簧管、法國號、定音鼓〉。 小提琴/廖嘉弘,中提琴/楊瑞瑟,大提琴/歐陽伶宜,單簧管/吳瑋芸,法國號/莊思遠,定音鼓/鄭雅琪。地點:國立中正文化中心國家演奏廳。 |

| 2004 | 1月6日演出〈舒事曲-為雙鋼琴〉。2004「大音希聲」臺灣璇音雅集新臺灣音樂鋼琴作品發表會。地點:國立中正文化中心國家演奏廳 3月出版《陳茂萱藝術歌曲集》,共有14首聲樂曲,致凡音樂有限公司圖書部出版。 4月16日演出〈第一號交響曲〉。臺灣作曲家之夜。地點:臺北縣文化局演藝廳 10月30日舉辦2004「音聲相合」臺灣璇音雅集新臺灣音樂室內樂作品發表會(未發表) |

| 2005 | 1月6日首演〈第六號鋼琴奏鳴曲〉。2005「大音希聲」臺灣璇音雅集新臺灣音樂鋼琴作品發表會。地點:國立中正文化中心國家演奏廳 5月21日演出〈聲樂曲:蓮花〉。美聲響宴~從巴洛克到現代聯合演唱會”向楊冬春老師致敬”。地點:宜蘭縣政府文化局演奏廳 5月29日演出聲樂曲:〈1.蓮花〉男中音/楊勝安,鋼琴/林幗貞〈2.旅店口占〉女高音/許恩綾,鋼琴/林幗貞。美聲響宴~從巴洛克到現代聯合演唱會”向楊冬春老師致敬”。地點:員林演藝廳 6月6日演出〈為為絃樂的交響詩:Y2=X ( X + Y )〉。哪裡來的絃言絃。地點:國立中正文化中心國家演奏廳 7月29日發表聲樂曲〈1.踢踢踏〉男中音/楊勝安,鋼琴/徐嘉琪〈2.無題〉女高音/許恩綾,鋼琴/徐嘉琪。美聲響宴~從巴洛克到現代聯合演唱會”向楊冬春老師致敬”。地點:吉隆坡雪蘭莪中華大會堂 7月31日發表聲樂曲〈1.踢踢踏〉男中音/楊勝安,鋼琴/徐嘉琪。美聲響宴~從巴洛克到現代聯合演唱會”向楊冬春老師致敬”。地點:新加坡維多利亞音樂廳 10月31日舉辦2005「音聲相合」臺灣璇音雅集新臺灣音樂室內樂作品發表會(未發表)。地點:國立中正文化中心國家演奏廳 11月18日演出〈第四號鋼琴奏鳴曲〉。國立臺灣師範大學音樂系教授作品發表會。地點:國立中正文化中心國家演奏廳 11月25日演出〈敍事曲-為雙鋼琴〉。周遜寬教授紀念音樂會。地點:國立臺灣師範大學音樂系演奏廳 |

| 2006 | 完成第三十二號鋼琴小奏鳴曲 首演〈長笛二重奏〉。臺奧作曲家室內樂之夜 1月 4日 地點:國立中正文化中心國家演奏廳 1月21日 地點:奧地利國立維也納音樂大學 芳尼‧韓瑟-孟德爾頌演奏廳 1月7日發表〈陳茂萱鋼琴作品〉。慶祝陳茂萱教授七十壽誕音樂會。地點:國立臺灣師範大學音樂系演奏廳 1月11日演出〈第四號鋼琴奏鳴曲〉。2006「大音希聲」臺灣雅集新臺灣音樂鋼琴作品發表會。地點:國立中正文化中心國家演奏廳 10月31日舉辦2006「音聲相合」臺灣雅集新臺灣音樂室內樂作品聲樂發表會(未發表)。地點:國立中正文化中心國家演奏廳 完成臺北市高中學生音樂暨舞踏聯展委託創作〈舞劇音樂-達揚Dayan與恬蓮Tien Lien〉 12月10日首演〈舞劇音樂-達揚Dayan與恬蓮Tien Lien〉。臺北市高中學生音樂暨舞踏聯展。地點:臺北市新舞台 |

| 2007 | 1月4日首演〈第五號鋼琴奏鳴曲〉。2007「大音希聲」臺灣璇音雅集新臺灣音樂鋼琴作品發表會。地點:國立中正文化中心國家演奏廳 10月16日發表〈長笛二重奏〉。2007「音聲相合」臺灣璇音雅集新臺灣音樂室內樂作品發表會(管樂篇)。地點:國立中正文化中心國家演奏廳 12月10日發表〈福田六重奏〉。哪裡來的絃言絃語 系列五。地點:國立中正文化中心國家演奏廳 擔任實踐大學音樂系專案客座教授。 |

| 2008 | 1月10日發表〈第五號鋼琴奏鳴曲〉。2008「大音希聲」臺灣璇音雅集新臺灣音樂鋼琴作品發表會。地點:國立中正文化中心國家演奏廳 1月15日發表〈單簧管奏鳴曲〉。宋威德單簧管獨奏會。地點:國立中正文化中心國家演奏廳 5月17日演出〈第十七號鋼琴小奏鳴曲〉。臺灣愛相隨2008獵奇 臺灣本土藝術家系列。地點:林建生紀念圖書館演藝廳 5月19日演出〈第一號交響曲〉。實踐大學音樂系年度音樂會。地點:國立中正文化中心國家演奏廳 7月19日舉辦2008「音聲相合」臺灣璇音雅集新臺灣音樂室內樂作品發表會(絃樂篇)(未發表)。 8月起至今為真理大學特聘教授。 11月7日發表〈鋼琴曲:芋頭與蕃薯〉、〈四首聲樂曲:1.靜夜2.無題3.一瓣雁來紅4.一枝草〉。探索福爾摩沙。地點:國立中正文化中心國家演奏廳 |

| 2009 | 1月9日首演〈第一號幻想敍事曲〉。2009「大音希聲」臺灣璇音雅集新臺灣音樂鋼琴作品發表會。地點:國立中正文化中心國家演奏廳 3月24日發表〈1.夜曲2.第一號幻想敍事曲〉。Musikalische Emigranten。地點:奧地利維也納愛樂廳(Wien Muzikverein in Österreich) 10月15日舉辦2009「音聲相合」臺灣璇音雅集新臺灣音樂聲樂作品發表會(未發表) 完成〈合唱曲:螳螂與麻雀〉 |

| 2010 | 1月7日首演〈第二號幻想敍事曲-浮雕裡的少女〉。2010「大音希聲」臺灣璇音雅集新臺灣音樂鋼琴作品發表會。地點:國立中正文化中心國家演奏廳 1月19日發表〈Fantasie Ballade No.1 für Klavier Solo〉。演出者:鋼琴/Meng-Tzu Tsai (蔡孟慈)。地點:Zeit-Ton Radio ö1, Wien Österreich (奧地利維也納) 3月7日演出〈長笛二重奏〉。臺灣作曲家之夜。地點:臺北縣文化局藝文中心演藝廳 首演〈管絃樂曲:郷村的傳說〉。臺奧交流音樂會。演出者:指揮/陳廷輝,樂團/真理大學音樂應用學系管絃樂團 9月4日 地點:奧地利 格拉茲 米諾里頓廳(Minoritensaal, Graz) 9月5日 地點:奧地利 許泰爾馬克 克羅斯特教堂(Klosterkiche Mautern, Steiermark) 11月4日首演〈低音號奏鳴曲〉。2010「音聲相合」臺灣璇音雅集新臺灣音樂管樂作品發表會。地點:國立中正文化中心國家演奏廳 |

| 2011 | 1月6日首演〈第十三號鋼琴奏鳴曲〉。2011「大音希聲」臺灣璇音雅集新臺灣音樂鋼琴作品發表會。地點:國立中正文化中心國家演奏廳 4月25日發表〈鋼琴協奏曲:一言九頂〉。2011師大音樂系交響樂團春季演出音樂會。地點:國立中正文化中心國家音樂廳 5月27日演出〈第一號幻想敍事曲〉。北京現代音樂節 臺灣作曲家聯盟-臺灣璇音雅集專場音樂會。地點:中國北京中央音樂院音樂廳 9月21日發表〈第二號小提琴奏鳴曲〉。2011「音聲相合」臺灣璇音雅集新臺灣音樂絃樂作品發表會。地點:國立中正文化中心國家音樂廳 11月8日首演〈合唱曲:螳螂與麻雀〉。2011臺港交流音樂會。演出者:真理大學音樂應用學系合唱團。地點:香港演藝學院音樂廳 |

| 2012 | 1月5日舉辦2012「大音希聲」臺灣璇音雅集新臺灣音樂鋼琴作品發表會(未發表)。地點:國立中正文化中心國家演奏廳 3月26日首演〈大提琴協奏曲〉。2012「音緣際會」真理大學音樂應用學系年度音樂會。演出者:大提琴/胡智婷,指揮/陳廷輝,樂團/真理大學音樂應用學系管絃樂團。地點:國立中正文化中心國家音樂廳 5月16日〈陳茂萱樂展-系列1鋼琴作品〉。演出者:鋼琴/李宜芳、林瑋祺。地點:國立中正文化中心國家演奏廳 10月15日首演〈二重唱聲樂曲:1.山路2.此刻之後〉女高音/許雅評,男高音/林健吉 、〈二重唱聲樂曲:3.出塞曲〉女高音/許雅評,男高音/楊磊。我們的詩人我們的歌-重唱歌曲發表會。地點:國立中正文化中心國家演奏廳 10月17日演出〈聲樂曲:1.無題2.詠嘆調〉。2012「音聲相合」臺灣璇音雅集新臺灣音樂聲樂作品發表會。地點:國立中正文化中心國家演奏廳 12月6日演出〈敍事曲-為雙鋼琴〉。。2012「真音重現」真理大學音樂應用學系年度師生音樂會。地點:國立中正文化中心國家演奏廳 12月17日演出〈第二號幻想敘事曲〉。林瑋祺東方幻想鋼琴獨奏會。地點:國立中正文化中心國家音樂廳 |

| 2013 | 3月7日首演〈第十四號鋼琴奏鳴曲〉。2013「大音希聲」臺灣璇音雅集新臺灣音樂鋼琴作品發表會。地點:國立中正文化中心國家演奏廳 |

| 2023 | 辭世,享壽87歲 |