李永平,1947年出生於英屬婆羅洲沙勞越邦古晉市,中學畢業後來台就學。台灣大學外國語文學系畢業後,赴美深造,獲美國紐約州立大學比較文學碩士、聖路易華盛頓大學比較文學博士。曾任教於中山大學外國語文學系、東華大學英美語文學系創作與英語文學研究所教授。2009年退休,受聘為東華大學榮譽教授。作品曾獲時報文學獎小說推薦獎、《開卷》十大好書獎、台北國際書展「小說類」大獎、金鼎獎圖書類文學獎、香港紅樓夢獎:世界華文長篇小說獎。

李永平先生於2017年9月22日辭世,享壽71歲。

河流與緣

2009 年我從花蓮國立東華大學退休,想回台北住。學生幫我在淡水找到房子。我一眼就看上,因為這裡有一條河,河邊有渡口和老街,對岸水湄有一座秀麗的青山──觀音山。驀一看煞似我出生、長大的南洋城鎮古晉。

作為小說家,我偏愛寫河流。河流是大地的血管。小時我便察覺到,人身體內有血管就像地球有河川,而人與人之間,即使是陌生人,也有一條血管將他們連繫在一塊,如同河流串連沿岸的城鎮和村莊。這條血管是無形的,你肉眼看不見,可在我敏銳的小小心靈中它確實存在。長大後讀了一些書,經歷過一些滄桑,對世事有了一點感悟,我便把這根連結人們、綿密如蜘蛛網的血脈,稱為「緣」。我寫小說寫了半輩子,其實都在寫緣──好緣和孽緣,幸與不幸──試圖探索它的神祕意義,以及這個緣在我們一生命運中所扮演的奇妙角色。

所以我常愛說:人生不外一個「緣」字。

想想,一個在婆羅洲叢林小鎮長大的孩子,如今竟然站在台北市一間大禮堂上,在國父遺照注視下,接受中華民國最高文藝獎。回顧漫漫來時路,我不能不將這一切歸諸於緣。

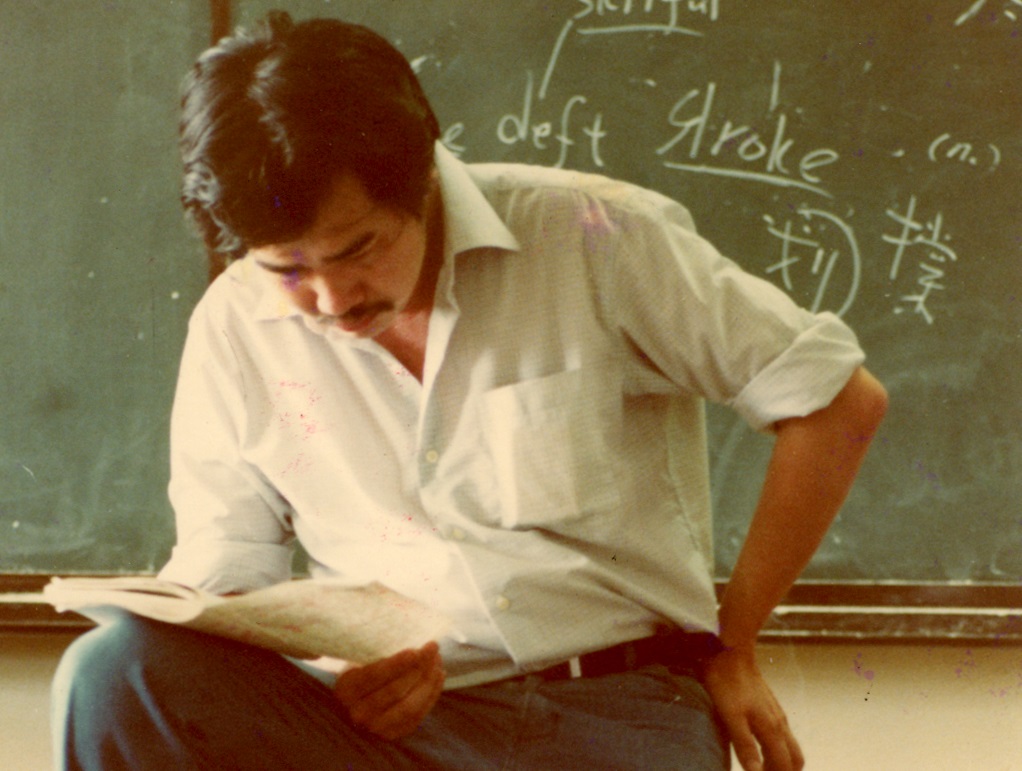

1966 年我在古晉讀完高中,想到外地升學。目標是中國──我父親念茲在茲的唐山。不巧那年「文革」爆發,神州大亂,我便來台灣進入台大外文系就讀。大二時遇見恩師顏元叔教授,在他啟蒙下開始我的寫作生涯。

就這麼因緣湊巧,來自南洋的浪子落腳寶島,成了個小說家。一路走來跌跌撞撞,但每次摔跤總會有人出來攙扶:齊邦媛老師、劉藹琳老師、朱炎教授、劉昌平社長、張寶琴發行人、黃碧端主任、詩人楊牧、學者鍾玲和王德威、第一個識我的伯樂隱地先生,還有很多鼓勵我的師友……哦,前妻景小佩,我一生最欽佩和感激的奇女子。

這一群貴人,現在回顧,不就是在長長一條河流上撐船擺渡的舟子嗎?他們將我從一座又一座的渡口,輪流載過河去,送我到另一個驛站,繼續下一段路程。最後在這間禮堂上,我終於完成了一趟南洋浪子的神奇台灣文學之旅。

如今,垂暮之年,站在淡水鎮碼頭上,眺望河中穿梭來回的渡輪,觀看那一船一船摩肩接踵、素昧平生的渡客(十年修得同船渡,不也是一樁緣麼?)我心中尋思:當年我倘若去了大陸,以我這種桀驁不馴的浪子個性,能否熬過「文革」這一劫?也許我早已埋骨北大荒。

看來上帝的安排自有美意。

想像大河者── 李永平

生平

李永平(1947 ─),祖籍廣東省揭西縣灰寨鎮,客家人, 出生於英屬婆羅洲沙勞越邦古晉市。當時沙勞越邦古晉市仍然是大英帝國的殖民地。在古晉市完成小學和中學教育畢業後,1967 年赴台灣留學,就讀國立台灣大學外文系。大學期間,撰寫了第一部作品,即中篇小說《婆羅洲之子》。

大學畢業後,李永平留系擔任助教,同時開始小說創作。1972 年發表第一篇短篇小說〈拉子婦〉,贏得文壇注意,從此創作不輟。1973 年起擔任《中外文學》雜誌執行編輯。1976 年出版第一部作品《拉子婦》(短篇小說集),同時赴美深造。1982 年獲得美國紐約州立大學比較文學碩士、聖路易華盛頓大學比較文學博士學位後,應聘至國立中山大學外國語文學系開始從事教育工作。

1986 年,出版了窮數年心力的長篇小說《吉陵春秋》, 贏得台灣文壇高度矚目。不過,李永平的寫作企圖心不僅於此。為了實現更大的文學理想,隔年李永平毅然辭去教職, 蟄居南投四載埋首寫作 50 萬字的長篇小說《海東青: 臺北的一則寓言》。

爾後李永平任教於東吳大學英國語文學系,居住在台北市西門町,戲稱自己為「南洋浪子」,「(辶日)迌」於台北城, 把所想所思寫進長篇小說《朱鴒漫遊仙境》(1998)裡。寫而優則譯,李永平從事小說創作之餘,也同時翻譯出版了《幽黯國度》(2000) 和《上帝的指紋》(2001), 充分表現出小說家的優異語言文字能力。

2000 年, 李永平應聘至國立東華大學英語文學與創作研究所,授課與指導學生創作,但不輟於自己的小說寫作。21 世紀以來,他的長篇小說《雨雪霏霏:婆羅洲童年記事》(2002)和《 :李永平自選集(1968 ─ 2002)》(2003) 已經預示了小說家未來更龐大的寫作計畫和野心。

2008 年,李永平完成出版大河小說──「月河三部曲」之一的《大河盡頭(上卷:溯流)》,深獲好評。2009 年退休卸下教職,受聘為國立東華大學榮譽教授,但仍不懈於完成三部曲寫作,奮力完成「月河三部曲」之二的《大河盡頭(下卷:山)》(2010)。也就在這段期間,因冠狀動脈阻塞, 導致心肌梗塞,進行冠狀動脈繞道術。他無視身心受疾之苦, 只為達成文學理想。《大河盡頭(下卷:山)》出版後,被視為小說家個人創作上的巔峰之作。

憑藉《大河盡頭(上、下卷)》的高度藝術創作成就, 李永平獲頒第三屆「中山杯」華僑華人文學獎評委會大獎(2014,與加拿大作家張翎共享),首度赴中國大陸中山市領獎。

大病初癒後的小說家擁有強韌的文學創作使命和意志, 2015 年終於完成大河小說「月河三部曲」之三的《朱鴒書》, 同時在闊別家鄉三十年後,第一次返回沙勞越探親並掃墓, 祭拜父母親,完成返鄉之旅。貓城古晉、胡椒園舊址、馬當山、七哩中華公學……物景依稀,但人事已非。

李永平一直以創作小說為主,雖然迄今只出版了十部長、中、短篇小說集作品,但加上多部翻譯文學長篇巨作,以文字的質與量而言,其作堪稱台灣文學史上的巨大收穫之一, 才情與藝術精神為台灣文學注入一股域外風情與歷史情感, 從 20 世紀一直延續至 21 世紀,未曾停滯。

藝術特色

李永平是台灣現當代小說的大家,自 1966 年迄今,已創作和翻譯逾百萬字作品,小說風格自成一家,被譽為台灣文壇「文字鍊金師」;他的故事從一個島到另一個島,通過文字凝視和想像原鄉,引領讀者沉浸於異鄉異地的傳奇與神話。

李永平出生於英屬婆羅洲沙勞越邦古晉市,二十歲來台後選擇落籍台灣。他一心嚮往中華文化, 漂洋過海尋找母語。但在遠離中原的島嶼、錯位的時空,文字變成精神慰藉的支柱。於是在原鄉與他鄉間,他企圖以方塊字召喚心目中失落的圖騰、潛伏在暗處的另一種遙遠的鄉愁。這是離開原鄉才會產生的情感。不過擺盪於文化 ─精神宗主,與客居─ 肉體棲息的邊緣上,「中國」在原鄉,那長期被殖民的地方, 顯然已屬弔詭的符號。

李永平在成名作《拉子婦》一書裡,就以書寫居住原鄉──婆羅洲而知名文壇。例如〈拉子婦〉、〈支那人──圍城的母親〉、〈支那人──胡姬〉、〈黑鴉與太陽〉等篇, 南洋原鄉的人事物景形象鮮明,躍然紙上;神州、英國殖民者、馬來人、華人、原住民,熱帶雨林、小鎮村落──那些作家最熟悉的故事背景和書寫靈感,成為風格獨樹一幟的特色。而南洋原鄉書寫,開始進入台灣文學場域,打開台灣文學的另一道風景。

在《吉陵春秋》一書, 李永平以十二則互相呼應的短篇,以南洋原鄉作為故事背景基礎,建構一個「虛無縹緲的中國」,為婆羅洲島塑造「一座中國小鎮」,融合了「中國風」與「南洋土」。他筆下的吉陵鎮既有南洋情景,又透露北方特色;既充滿傳統鄉土寫實,又隱喻了現代性的衝擊。原鄉想像,無論是神州或婆羅洲,由島至島,在作家的文字伏流下,變得曖昧與詭譎。

李永平雖出生於英屬婆羅洲,但早已選擇入籍台灣,定居於他鄉。台灣的時空位置恰好提供一個轉喻空間,使得作家得以寄情於文字創作;也因為台灣的地理,李永平的原鄉想像與書寫更具深層意涵。這是一種欲望敘事。站在他鄉, 回望原鄉的重要性於焉凸顯。有了他鄉,原鄉的美學意義變得更有企圖心和野心。

如此的美學成就,來到《雨雪霏霏:婆羅洲童年記事》, 顯得更為具體。李永平以精練的文字構築原鄉形象,開啟尋根敘事。如果鄉愁是一張郵票,作家的家信欲說還休,怎一個、愁字了得,對象無疑直指母親──即是母國,故土,母語,也是念茲在茲的生命源頭。

從《拉子婦》到《吉陵春秋》,女性角色也是李永平小說的重要特色之一,為女性造像的欲望在《雨雪霏霏:婆羅洲童年記事》更明顯突出。跨越婆羅洲至台灣,作家立足島嶼,遙想殖民經驗中的童年成長歲月,和青春啟蒙紀事,其中三位台籍慰安婦流落婆羅洲的遭遇,無意中串起了兩島之間的纏綿身世。原來台灣與婆羅洲之間竟有如此巨大的淵源,此鄉非彼鄉,他鄉屬吾鄉。透過三個望鄉的台灣女子, 李永平投射望鄉的激情,又從家鄉回望台灣的戀戀情深,才教讀者嘆為觀止。而這種原鄉情懷和想像的鄉愁,到了大河小說「月河三部曲」之《大河盡頭(上卷:溯流)》、《大河盡頭(下卷:山)》、《朱鴒書》,可謂集大成之作!

《大河盡頭》上下二卷、《朱鴒書》出版後,識者對其評價之高,不在話下。李永平超越原鄉與他鄉想像,將尋根故事放置在一個更大的場景──婆羅洲西部加里曼丹,即印尼管轄的卡布雅斯河流域,是作家陌生的地方,也是歷來華文作家不曾碰觸和書寫的異域之地。他甘冒大不韙,勇敢挑戰自己的極限,為台灣文學搭建更大的地域版圖──視野不應只局限於海島,作家的原鄉更是多元涵義──由此重新定義了何謂鄉愁。

從少年李永平至中年李永平;從南洋浪子到教授作家; 從拉子原住婦女、台籍慰安婦到荷蘭殖民者女性後裔;從婆羅洲東馬原鄉至海島台灣他鄉,李永平小說一直為兩者搭建互喚互應的橋梁,以文字構築一座想像的,欲望的,華麗舞台,其藝術成就與特色可見一斑。

李永平小說素以精練文字見稱,引起讀者迴響。從《吉陵春秋》開始,作家有意以文字召喚古老的文化── 從中國方塊文字到中國文化的「中國情結」,是南洋海外一代華人的幽微心事。魂在,人在,彷彿純正純淨純粹的中國文字, 才能在中原以外之地復興中華文化。在這部小說裡,讀者已經可以閱見作家以高度成熟、精緻、精準的文字,描繪出心目中那若隱若現、捉摸不定的「中國」。而他對於運用中文文字的巨大野心,後來在《海東青:臺北的一則寓言》一書, 找到出路。

《海東青》是李永平小說創作歷程的一大奇蹟。他利用中文文字結構的特殊性,為讀者示範和表演一場又一場的文字奇觀。小說中詰屈聱牙、晦澀艱深的中文生字僻詞,實實在在為作家本人亟欲訴說的心事提供實證── 通過文字, 溯流返回文化宗主所在。這種高度純熟、匠心獨運的文字藝術,日後被評為「文字鍊金師」,不足為奇。他專注於寫作風格實驗,尤其對於感官細節的細膩描繪,發展出一套「李永平美學主義」。這種美學主義,呼應了前行代小說家如王文興、七等生等,實踐了台灣文學中的現代主義美學。

《吉陵春秋》的「非道德性」──凌虐、殺戮、暴力、罪惡、敗德,直指人心深處的墮落根源,恰巧惡之花盛開在婆羅洲島;《海東青》描寫海東市的淫逸混亂,這座墮落的城市已面臨大劫難逃的宿命,是人類發達資本主義和後工業社會帶來的現代性所導致的人間煉獄。無獨有偶,李永平對於這座城市「惡之華」式的描述,既呼應了西方現代主義文學傳統, 也為台灣的現代主義文學創造另一種美學效應。《朱鴒漫遊仙境》尤甚,繁華都市中的欲望橫流,為台灣現代主義美學添加新注。

李永平創作四十幾年,筆耕不輟。原鄉的成長記憶,童年的悲歡慘白,少小離家老大回的經驗,醞釀了作家的寫作動機與能量。歸去,也無風雨也無晴,只有文字,圖騰了他內心的想像。無論是原鄉或他鄉,無論在南洋婆羅洲島或台灣海島,文字提供了作家居住的場所。文在,魂在,原鄉無處不在。李永平透過小說想像,通過文字構建,完成一張巨大的文學地圖。他的文學成就,受到文壇肯定,例如王德威認為「在《雨雪霏霏》裡,李永平花費大力氣構築一個完美的文字原鄉;他有意跨越時空,藉著文字,藉著詩,回到那純粹的原鄉想像」,「《大河盡頭》上下兩卷《溯流》和《山》合璧出版,是新世紀華語文學第一個十年的大事。我們很久沒有看到像《大河盡頭》這樣好看又耐看的小說了」。

張誦聖表示李永平的《吉陵春秋》「標誌著中文書寫的當代文學裡現代主義美學的發展頂峰」;齊邦媛肯定了李永平從《海東青》到《雨雪霏霏》,「筆下的黑暗險惡是如此怵目驚心, 但月亮也常常燦爛穿雲而出, 點出的是那殷切追尋的救贖吧。就如滌蕩的作用,人性中懦弱自私造成悲劇,把極悲慘之痛說出來了,心靈也就受到了洗滌」。郭強生認為李永平的作品「早已與台灣緊密相聯,台北城中的浪遊與婆羅洲的鄉愁總在故事中相生相倚,……他的小說藝術成就早就無庸置疑……。今年(2011) 能夠藉著他的《大河盡頭》, 將這本台灣的年度小說選與世界華文文學的距離拉得更近」。張錦忠指出「李永平將索多瑪場景從《海東青》的台北花花世界搬到《大河盡頭》的印尼熱帶雨林。在台北寓言《海東青》中,敘說者透過朱鴒瀕臨失落的純真眼光,看不純真年代偏安國度的慾燄橫流;而到了成長小說《大河盡頭》,則換成三十八歲的克絲婷領航,帶領十五歲少年永通過成年儀式,跨越成長的門檻,透視人性、原初情慾與生命的意義」, 高嘉謙稱李永平小說「從《雨雪霏霏》到《大河盡頭》,這兩部曲的婆羅洲故事,構成我們檢視李永平面對婆羅洲的激情,卻也指向出走的矛盾。似乎藉由地理的距離和離開,婆羅洲的回歸和敘事才變得可能。以致李永平在小說裡陳述的『罪疚』和『追尋』,構成往事追憶最動人的歸返」。名家推崇備至,不一而足。

本文作者︱胡金倫

馬來西亞理科大學人文系畢業,國立政治大學中國文學碩士。現任聯經出版公司總編輯。

作品曾獲馬來西亞全國大專文學獎、星洲日報「花蹤」文學獎、馬來西亞雲里風年度優秀作家獎、台灣全國學生文學獎、全國大專學生文學獎、中央日報文學獎等。主編《赤道形聲:馬華文學讀本Ⅰ.小說卷》(台北:萬卷樓,2000)、《赤道回聲:馬華文學讀本Ⅱ.評論卷》(台北:萬卷樓,2003)。

| 1947 | 9 月 15 日出生於英屬婆羅洲沙勞越邦古晉市 |

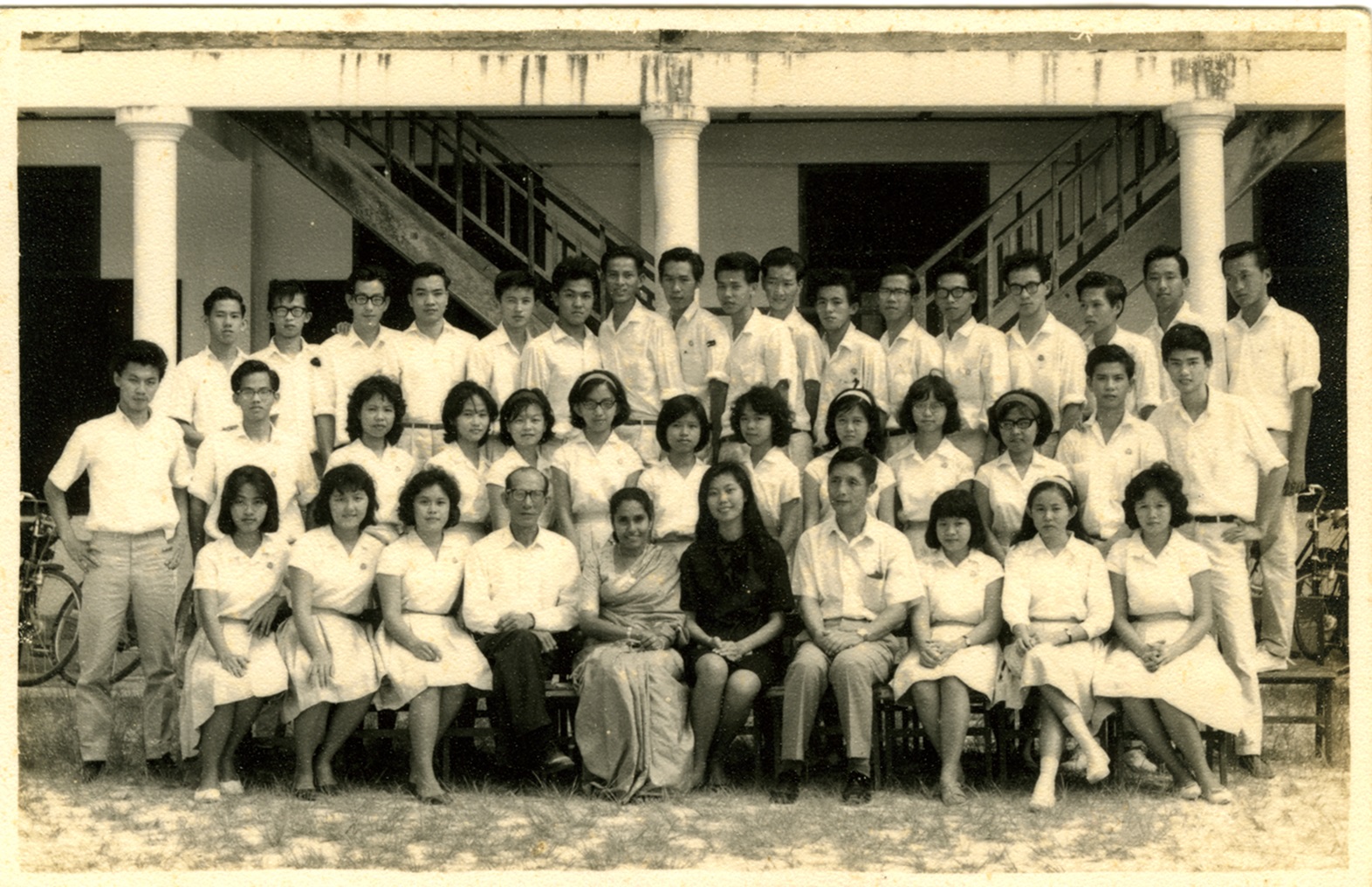

| 1964 | 就讀古晉中學高中部一年級 |

| 1966 | 《婆羅洲之子》獲婆羅洲文化局第三屆徵文比賽首獎 |

| 1967 | 就讀國立台灣大學外文系 |

| 1968 | 出版《婆羅洲之子》 |

| 1973 | 擔任《中外文學》雜誌執行編輯 |

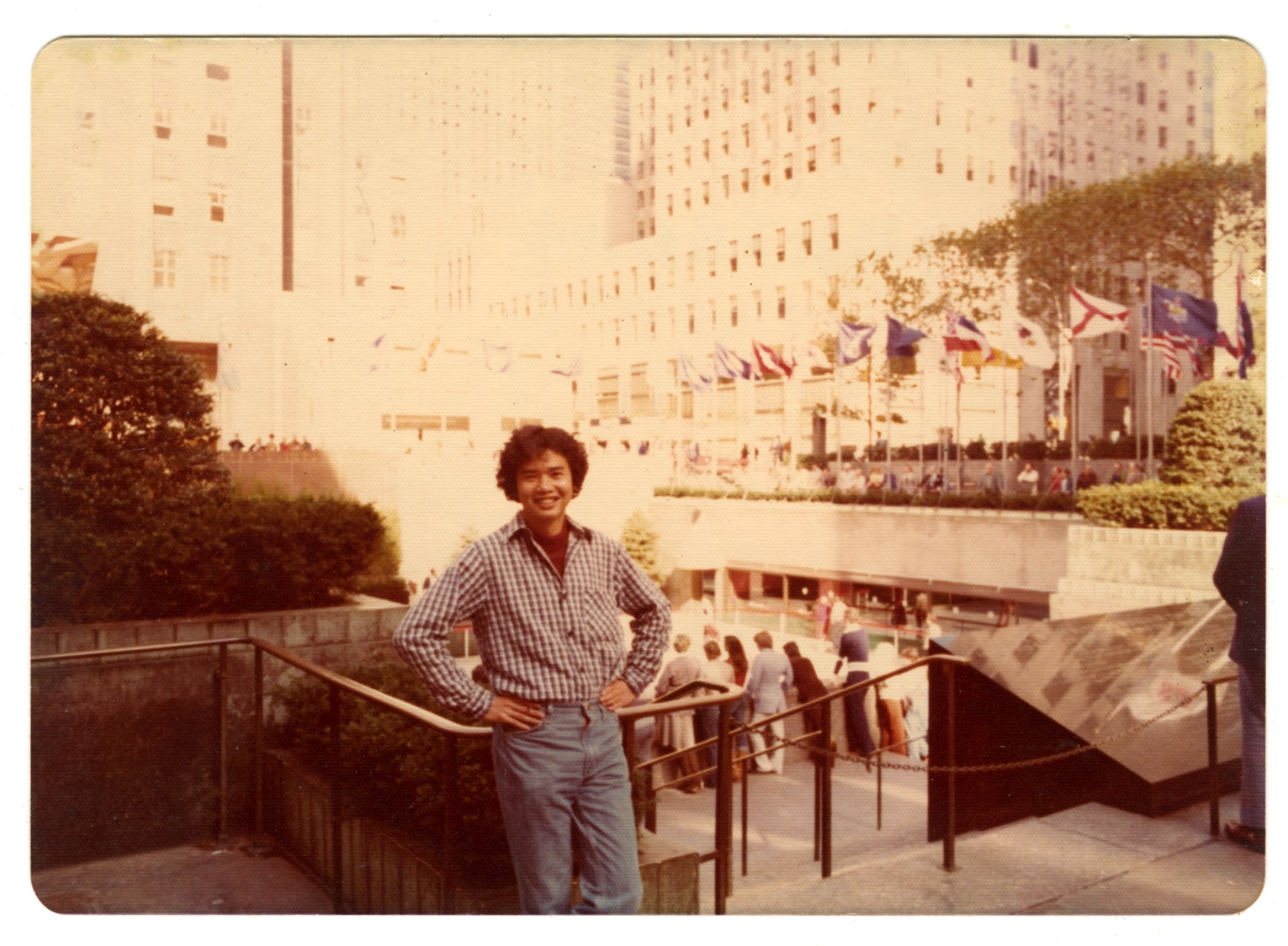

| 1976 | 出版《拉子婦》 赴美就讀美國紐約州立大學、聖路易華盛頓大學 |

| 1978 | 〈歸來〉獲第三屆聯合報小說獎佳作獎 |

| 1979 | 〈日頭雨〉獲第四屆聯合報小說獎首獎 |

| 1982 | 美國紐約州立大學比較文學碩士、聖路易華盛頓大學比較文學博士 任教於國立中山大學外國語文學系 |

| 1986 | 出版《吉陵春秋》 《吉陵春秋》獲第九屆時報文學獎小說推薦獎 |

| 1992 | 出版《海東青:臺北的一則寓言》 任教於東吳大學英國語文學系 《海東青:臺北的一則寓言》獲《聯合報.讀書人》「最佳書獎」 |

| 1998 | 出版《朱鴒漫遊仙境》 |

| 1999 | 《吉陵春秋》被《亞洲週刊》遴選為「20 世紀中文小說 100 強」 |

| 2000 | 翻譯出版《幽黯國度》 任教於國立東華大學英語文學與創作研究所 |

| 2001 | 翻譯出版《上帝的指紋》 |

| 2002 | 出版《雨雪霏霏:婆羅洲童年記事》 《雨雪霏霏:婆羅洲童年記事》獲《聯合報.讀書人》「最佳書獎」 《雨雪霏霏:婆羅洲童年記事》獲《中央日報.出版與閱讀》「中文創作類十大好書」 |

| 2003 | 出版《(辶日)迌 :李永平自選集(1968-2002)》 《吉陵春秋》翻譯成英文(Retribution: The Jiling Chronicles),由美國哥倫比亞大學出版 |

| 2006 | 翻譯出版《布魯克林的納善先生》 |

| 2008 | 出版「月河三部曲」之一《大河盡頭(上卷:溯流)》 《大河盡頭(上卷:溯流)》獲《中國時報.開卷》「年度十大好書‧ 中文創作」、《亞洲週刊》全球十大中文小說 |

| 2009 | 退休,受聘為國立東華大學榮譽教授 |

| 2010 | 《大河盡頭(上卷:溯流)》獲第三屆「紅樓夢獎:世界華文長篇小說獎」專家推薦獎 出版「月河三部曲」之二《大河盡頭(下卷:山)》 《吉陵春秋》翻譯成日文(吉陵鎮ものがたり),由日本人文書院出版 《大河盡頭(下卷:山)獲《亞洲週刊》全球十大中文小說 |

| 2011 | 《大河盡頭(下卷:山)》獲台北國際書展大獎「小說類」、第 35 屆金鼎獎圖書類文學獎 〈大河盡頭〉獲九歌《 99 年小說選》年度小說獎 第二屆空間與文學國際學術研討會──【李永平與臺灣/馬華書寫】 |

| 2014 | 《大河盡頭(上、下卷》獲第三屆「中山杯」華僑華人文學獎評委會大獎,首度赴大陸親自領獎 |

| 2015 | 出版「月河三部曲」之三《朱鴒書》 離開婆羅洲島沙勞越古晉市三十年後,第一次返鄉探親並掃墓,祭拜父母親 |

| 2016 | 獲第十九屆國家文藝獎 |

| 2017 | 辭世,享壽71歲 |