莊進才,1935 年生於於宜蘭冬山鄉。十三歲開始隨父親加入當地新樂陞職業北管劇團(「冬瓜山班」),對於吹、彈、拉、打樣樣精通,精擅各項樂器操作,被譽為「八隻交椅坐透透」。畢生投入北管音樂傳承,創辦「漢陽北管劇團」,為台灣北管戲唯一的職業劇團。莊進才年高八十之時仍演出不輟、傳習不斷,並受聘為國立台北藝術大學音樂研究所教習北管音樂。

莊進才先生於2021年7月3日辭世,享壽87歲。

非常感謝國家文化藝術基金會以及各位評審委員們,讓我得到這個國內藝文界最高榮譽的獎項。這是北管亂彈傳統文化受到國家單位與多位評審教授的認同與支持,傳統藝術能受到如此重視,非常感謝也非常的感恩,好像北管亂彈在傳承這條路上,露出了一線曙光!

我今年 82 歲了。記得我七、八歲時第二次世界大戰開始,那時,經常要躲空襲無法讀書, 當時生活環境很清苦,但也因童年的艱苦,讓我更加珍惜及把握學習北管戲曲的機會。學戲的歷程雖極為艱辛及心酸,卻也有甜蜜、精采、樂趣之處,如喜歡北管到連走路也經常在唸譜、背譜,噴吹(吹嗩吶)經常可以忘了吃飯,或是戲沒演好,一下場馬上就被父親的大刀柄打, 或是早期移地演出時幫父親及師傅挑行李、棉被,以及整團戲班在外打拼演出,生活上的辛酸及甘甜,大家如同家人般緊緊連繫著……,這些童年學戲的過往,經常在我的心中回憶著。

由於我童年學戲的過程很辛苦,我不捨、也不願讓自己的女兒們再走與我相同的道路,只要女兒們願意讀書,無論多麼沉重的經濟壓力,我也會扛下。所以為了謀生養家,我曾到賣藥團當樂師、礦場當流籠工、磚廠搬磚頭,賣冰賣小吃……但最後依然回到劇團擔樂師,因為在我心裡,心之所繫、心之所念,一直都是北管音樂和亂彈戲曲。

而現在眼看台灣北管亂彈走過數百年,曾經興盛終至沒落凋零,隨著社會型態的轉變,外來文化的衝擊,西皮、福路都已衰微。台灣現存的北管社團及職業班,還能粉墨豋場的已寥寥無幾,許多子弟軒社多數其實已名存實亡,有些也只能在喪葬、廟會陣頭行列中生存遊走; 而我指導過的一些北藝大傳音系所學生,也因現實面工作出路問題,無法從事這一行相關工作……。北管戲曲的傳承脈絡遭遇嚴重斷層,尤其是前場演員更嚴重缺乏,我很擔心北管會就此失傳,如何將北管戲曲生命延續下去,是現在極為迫切的事,希望藉著這次獲獎的機會,懇請國家政府單位及專家學者們能多多幫忙,想辦法來搶救這瀕臨失傳的弱勢文化。感恩不盡!

北管音樂鬼才──莊進才

北管藝師莊進才,1935 年出生於宜蘭冬瓜山,他的父親莊木土本身就是職業亂彈演員,因此莊進才可以說是在戲曲環境裡成長的「戲班囝」。

莊土木(1914 - 1992) 本是陳姓血緣, 襁褓時便因陳家沒落而出養到無血緣關係且膝下無男丁的莊家,成為莊在明養子,一生與陳家宗族幾無來往,莊進才稱此血緣關係為「陳皮莊骨」。

莊家在宜蘭經營麵店頗有知名度,但不幸地,莊在明早逝、寡妻改嫁,年幼的莊木土生活頓失依靠,只能做童工替人看牛、幫盲人帶路、幫傭等勉強餬口,生活困苦,因此約十八歲(1932 年)時,自願綁入戲班學戲以換取生計,自此開啟戲曲生涯。莊木土的遭遇,正是台灣俗諺「父母無聲勢,送囝去學作戲」的寫照,戲班生涯有著這個生態特有的艱辛,也因此,影響了莊進才日後不欲膝下兒女學習傳統戲曲的態度。

莊木土初將自己綁進設館於宜蘭冬山鄉的「新樂陞」( 又稱「冬瓜山班」), 傳統戲班在培養新進演員上, 不論技藝培訓或是生活面向,都相當嚴厲,加上莊木土進班時算是學戲囝仔裡年齡最大的,因此習藝過程動輒遭到「丙寅先」(本名謝丙寅)斥罵與體罰,這或多或少使得莊木土性格趨向暴戾,對妻兒也較冷酷苛刻。但是嚴格的訓練也為莊木土打下紮實的演藝基礎,成就擅演武生、老生、老旦的知名北管演員,最拿手的劇目角色是《泗水關》裡的秦瓊。此外,他也在宜蘭各子弟館閣與職業戲班教戲,培育了不少優秀弟子。

1934 年,二十歲的莊木土入贅給「新樂陞」戲館鄰居賴家,妻賴阿卻,隔年七月一日生下長子莊進才。莊進才共有三弟三妹,其中二弟莊進旺與從母姓的三弟賴進在,也隨著莊木土在戲班學習傳統戲曲。由於家中食指浩繁,莊進才幼年就要幫忙照顧弟妹與分擔家計,他事母至孝,也很照顧弟妹,因此深得母親疼愛。

歷史的變動,左右著傳統戲曲與這個家庭的命運,戰爭更使得他們失去舞台與勉強的安定。1936 年,日本海軍上將小林躋造就任台灣第十七任總督, 開始推動「皇民化」運動。1937 年蘆溝橋事變(支那事變)發生後,開始全面實施此運動, 圖使台灣人徹底同化為「日本皇國人民」。1941 年十二月太平洋戰爭爆發, 日本政府更頒訂「禁鼓樂」,嚴格禁止傳統戲曲的演出,莊家賴以生存的「新樂陞」不得不解散,莊木土改行作木匠,舉家遷到蘇澳,生活愈加清苦。

隨後,大東亞戰爭熾烈,美軍轟炸蘇澳與南方澳港口, 為躲避空襲,莊家只得再度遷居到冬山鄉,為日本軍人建造宿舍。戰後,他們又舉家遷到羅東鎮,這一次的遷徙,為莊進才日後進入羅東「福蘭社」學習精緻北管藝術鋪墊了地緣基礎。

莊進才的學藝歷程,大致可以分為兩個階段,第一階段是十歲跟隨父親進入戲班直到加入羅東福蘭社,第二階段則是進入福蘭社到二十四歲退伍。之後便在「東福陞亂彈劇團」擔任頭手弦,展開其藝術的鑽研。

1945 年日本戰敗,脫離殖民統治的台灣社會,進入戲曲空前的蓬勃時代, 所謂「三五個人、一兩個戲籠就能整班」, 莊木土與原先在「新樂陞」合作的師兄弟共組「新榮陞」班,重拾職業北管生涯。即使恢復了演出活動,戲班與家庭兩方的人力、財力仍然相當缺乏,因此時念小學年僅十歲的莊進才,必須在課後到「新榮陞」幫忙,不管是前場的旗軍龍套、小角色等,還是後台的苦力、雜務都得做,雖然沒有零用錢可賺,藉之換得一頓飽也很滿足了。傳統戲諺「鑼鼓若彈,腹肚著緊」生動地示現了這個生存狀態──只要聽到鑼鼓聲,肚子便不由自主地飢腸轆轆起來,知道自己將可飽餐一頓了。

一方面要兼顧家計,一方面不適應求學內容由日本書巨變為華語書,加上戲班生活對孩子來說相對活潑有趣,莊進才輟學正式進入戲班。一開始仍是跑旗軍龍套,也曾向父親學習花臉演藝,但是在音樂上特出的敏銳度,使得莊進才對北管音樂的興趣日漸濃厚,終日耳濡目染,使他無師自通地學會打「二手鼓」(即小堂鼓) 。當時他個頭小、僅是十來歲的少年,常有戲迷在觀眾席指著他說:「即個囝仔,猶塊食奶著會曉扑鼓!」,這種讚美頗鼓舞莊進才投身學習、研究北管音樂。

少年莊進才向新榮陞班的鼓師陳阿樹( 人稱「鬈毛仔先」)請益,學習各種打鼓技巧,由此展開一生傳統戲曲的精彩生涯。對於陳阿樹的傳藝,莊進才印象最深刻的是「倒踢靴」鑼鼓點,這個配合《黑四門》劇裡尉遲恭特殊身段的罕見鑼鼓點,武場必須精熟演員程式動作,加以研究學習, 才有辦法絲絲入扣。北管鑼鼓點像這樣的例子不少,倘若沒有實地演藝的環境來傳承運用,便會一一失傳。

由鬈毛仔先以降,莊進才跟隨過多位技藝先生學習北管音樂,都很受疼愛,相較之下,父親莊木土的對待則趨近冷酷無情。例如散戲後,莊父會與友人到麵攤吃宵夜,吩咐莊進才、莊進旺去陪同,卻不准吃,使得兩個孩子只能在一旁罰站暗吞口水。友人不滿質疑,莊父輒說:「反正他們長大, 要吃多少就有多少,你操什麼心!」。這種或許因為自身際遇坎坷而轉化到嚴苛暴戾教養子女的偏執心態,多少也反映了莊進才成長過程在情感上的艱辛。

十二歲時莊進才隨父親加入「新龍鳳」四平戲班,成為正式編制下的武場鑼鈔手,經過一年的努力,晉升劇團「頭手鼓」,頭手鼓可謂是傳統戲曲演出中的指揮精靈,即使在當年莊進才也算是非常年輕的頭手鼓。不過他並未以此自滿,坐穩鼓佬位置後,本著一直以來對於北管絲竹濃厚的興趣,他正式拜「新龍鳳」頭手弦簡老在為師,成為莊進才第一位「開筆先生」。

所謂「開筆先生」,是有能力寫譜給學生背誦並練習的老師。昔年劇界文盲多,傳藝也多是口授心傳,所以開筆先生是很受人尊敬的。莊進才雖然會打鼓,但北管後場許多鑼鼓點子必須配合嗩吶曲牌來打,而這些吹牌必須熟背,方能將鼓點與曲子演奏得好。莊進才求藝若渴,便在戲班生活中琢磨出一套自己的記誦訣竅:入室弟子必須服侍好先生,他的主要工作便是在移位演出時,負責將先生的被褥、行李馱到下一演出場地並安頓好,當時幾乎都是步行,莊進才總是利用這段過程一步一板、一步一眼的按照腳步唱譜,如此既解決寂寥,又可牢記曲譜不出錯,可謂一舉兩得,更能忘卻被褥之沈重。就這樣,莊進才進步神速,不到兩年時光便把簡老在會的曲譜都學完,十三歲的他會吹嗩吶,其他絲竹樂器也奠定了基礎。

其間, 莊進才也曾隨父親短暫搭過宜蘭的內台歌仔戲班,當時班中有一位同樣是戲班二代的小女孩,此人即日後紅遍世界的歌仔戲天王楊麗花。在這個班裡,莊進才負責打銅鑼鈔,亦向班中頭手鼓「小輝」學習打歌仔戲鑼鼓,有別於北管鑼鼓,歌仔戲沿習京劇鑼鼓打法。小輝對待武場樂師向以嚴厲聞名,只要聽到一點錯誤,便逕直拿鼓棒朝出錯者耳垂削過去,既準又狠。小輝將鼓架頂端削成五公分以內的圓型平面,要求莊進才持續用鼓棒練習擊打這一區域,每天要練數個鐘頭。莊進才練習十分認真,到了手指頭變形的地步,甚至有蒼蠅飛過也能用鼓棒將之擊落。雖然小輝不是莊進才正式師承,學習時間也不到一年,但這段訓練對於莊進才的武場功夫卻是助益良多。

十四歲時,莊進才已盡學簡老在技藝,由於對北管音樂精研的興趣濃厚,戲班與子弟館閣藝術粗細有別,加上地緣之便,他加入羅東福蘭社,繼續研習「幼路」的藝術。羅東福蘭社是台灣歷史最悠久的北管子弟社團之一,1861 年(清咸豐十一年)由陳輝煌創建,是宜蘭溪南最大的子弟團,鼎盛時社員曾多達百餘人,並曾於 1989 年榮獲教育部民族藝術薪傳獎肯定,莊進才正式加入之前,便常在福蘭社流連。

加入福蘭社之初, 莊進才與三、四十名年齡相仿的孩子,一起在福蘭社舉辦的「囝仔班」向李火木(人稱「火木仔先」)習藝,當時的莊進才技藝上已經會吹嗩吶,也會「吞氣」(循環換氣),但是李火木卻老是要他打鼓,原因是囝仔班裡只有他一人通曉武場。與同期師兄弟相較,自小在戲班濡染、討生活的莊進才,會的北管技藝是豐富許多,那段期間他只記得向李火木學了一首吹牌〈蘇相依曲〉(又名〈馬隊吹〉);反而是另一位師父黃旺土先生,對他的技藝影響較大。

黃旺土,人稱「憨土先」或「刻花土仔」,精通北管曲牌與各種樂器的吹拉彈打,是福蘭社精通前場表演、後場樂器、曲文內容與演劇禮俗的「子弟先生」,在羅東地方上相當受人敬重。「子弟先生」是崇高的達人地位,而他的職業是替羅東戲院寫「風標」(廣告之意),後來因為書法字漂亮,便改行做石碑雕刻,家傳至今。

莊進才跟著黃旺土學藝,可謂悠遊暢意。一方面莊進才已有戲班與前期囝仔班基礎,絲弦鑼鼓都有一定的掌握;另一方面,莊進才學習非常認真,黃旺土開出任何曲牌,莊進才總是很快速就能跟著唸誦,不需老師一遍又一遍示範,這段期間,莊進才徜徉在北管音樂世界裡,往往天一亮就到福蘭社報到,與幾位師兄弟以排場的方式練習合奏北管曲牌, 直到半夜才回家, 日復一日, 為了心愛的音樂幾近廢寢忘餐。

黃旺土甚為器重莊進才, 常常帶他參加各界的北管活動,包括福蘭社的固定活動、子弟館之間的聯誼會,或民間邀請的陣頭、排場……等,同時,莊進才也將自己在福蘭社學得、精進的藝術帶進戲班的職業北管實際操演。可以說, 只要有北管音樂,世界就很完足。

大致上, 黃旺土傳授莊進才的技藝可分為三個部門:

(一)北管吹牌;

(二)北管戲曲唱腔伴奏(以舊路戲為主);

(三)北管音樂及其他傳統音樂的絲竹演奏曲。

在吹牌方面,莊進才原本隨著「新龍鳳」簡老在學譜時, 就已經練會循環換氣,並記誦許多職業北管演出常用的吹牌譜,是故他在福蘭社的研習進展很快,音樂表現上,不但音色好,音量也很大,十分受到長輩矚目。那時起,莊進才吹嗩吶被稱為「歕虎」,表示他的演奏很有氣勢,像猛虎一樣震攝人心,即便是與眾人一同合奏,他的嗩吶也明顯特出。黃旺土對於能得此英才授業頗感驕傲,因此特別喜歡帶莊進才師徒倆一同參加各式北管活動,有一個讓莊進才終生難忘的經驗,當時黃旺土帶他參與北部福路子弟社團的「福壽聯誼會」,活動廣場上各路子弟齊集,既是交流又是競藝,眾家好手會拿出嗩吶同時吹奏一樣的曲牌,音量自然是震天價響,但黃旺土只覺得吵雜,示意莊進才將吹嘴裝上,果然他嗩吶稍一玩弄,眾人便驚得自動退場。他嗩吶功夫的紮實、嘹亮,讓師兄弟心服口服。

戲曲音樂伴奏方面,莊進才也在深度與廣度方面精進, 表現突出。他學習各種樂器的演奏、曲牌的演唱、將「戲語」雕琢得標準流暢,與福蘭社師兄弟練習時,往往交換樂器演奏,使得他體認到不同的樂器在合奏中擔任的角色,這在戲班的伴奏是不易得到的機會,戲班預算限制大,文武場編制都精簡。

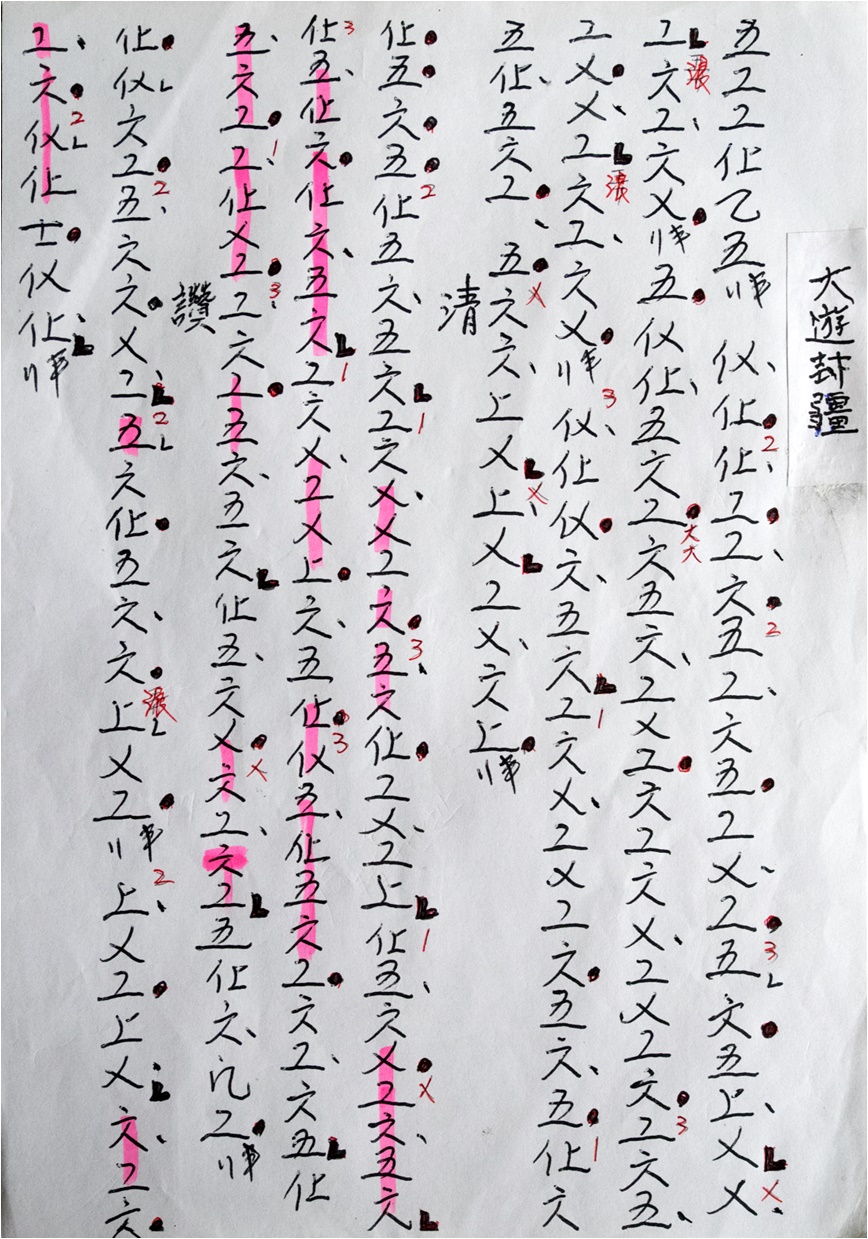

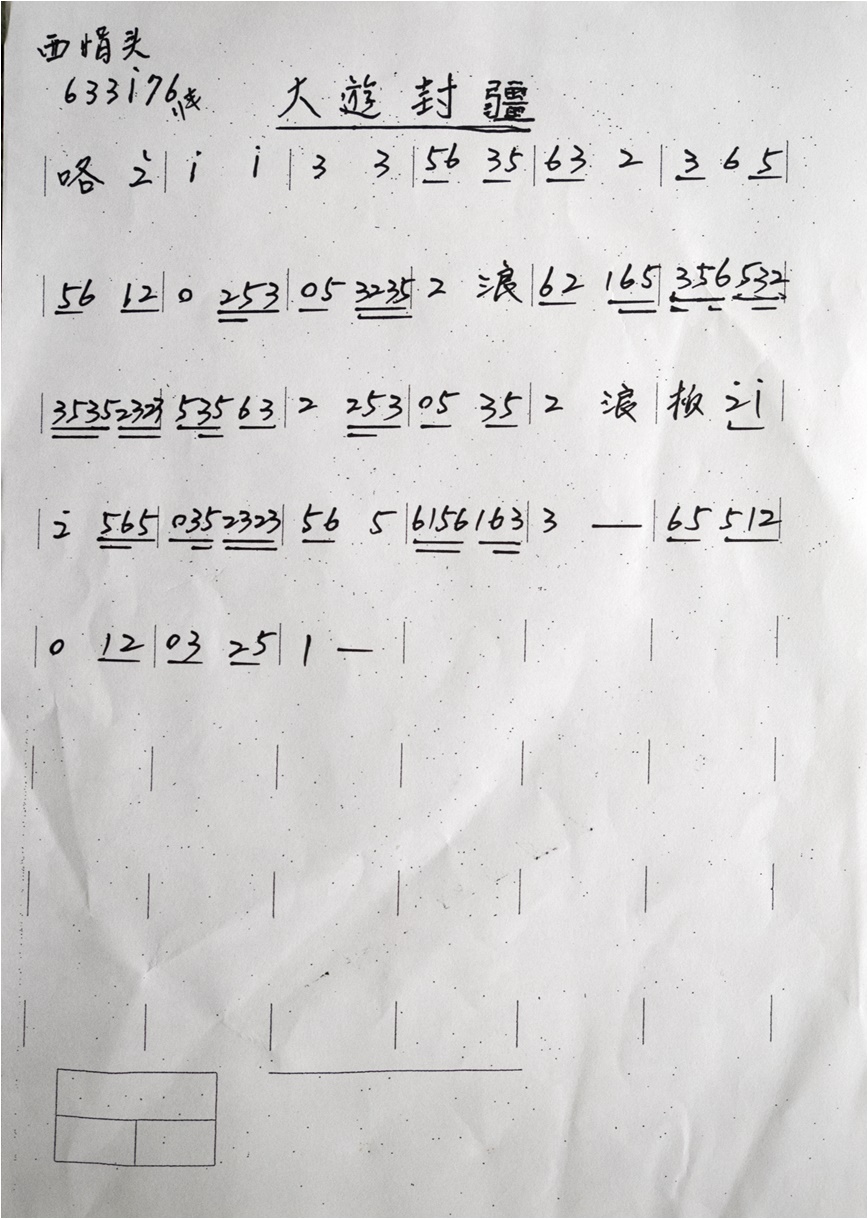

戲班學不到的,還包括以唱功為主、較細膩的北管折子戲,例如:〈蘆花〉、〈斬瓜〉、〈思春四串〉、〈賣酒〉……;扮仙戲〈賜福會〉、〈封王〉、〈大團圓〉……等;絲竹弦曲如〈月兒高〉、〈粉紅蓮〉、〈千章皮〉……等,這些都是在福蘭社才能學到。從這裡可以看出戲班與子弟館閣在保存傳統上的差異,職業戲班雖然天天實地搬演北管,卻多半演出眾喜愛的內容,也免不了要因應演出條件而捨棄一些藝術性高卻比較不那樣容易被觀眾接受的劇目或精華折子,偶爾僅能在類似加場特映的「暝尾戲」搬演,這對於像福蘭社的子弟館閣就不構成問題,因為子弟社團帶有同好研究、音樂交流的強烈特質,社員對於細緻的北管藝術求知若渴,使得他們能夠傳承這些高藝術性的段落,只是宥於人力資源限制,這類劇目多半是以排場方式保留在子弟社團中,做純音樂的演奏、演唱,無力實際搬演。

「八隻交椅坐透透」這句話,在傳統戲曲界是形容精擅各種樂器、十八般武藝樣樣考不倒的藝師極為高等的評價, 可是莊進才在福蘭社的學習,卻讓他得到來自師長更靈動、讚嘆的外號──「鬼生的」,意思是他已是鬼才等級。但是在福蘭社學習階段,這位鬼才也不是沒有遭逢過挫折。他記得有一次排練,莊進才負責頭手弦,為社中乾旦長輩「金水仔」伴奏拉琴, 想不到唱〈流水〉時, 通常該開唱四個字後進過門,金水仔開口唱了二個字卻突然就不唱下去了,使得莊進才不知該怎麼伴奏下去。他以為這是長輩故意刁難羞辱,心中失落難過,還萌生退團之意。事後向黃旺土報告此事,黃對他諄諄以告:其實長輩不是有意戲弄,而是莊進才學藝還不夠,這是一種很有藝術的唱法,叫做「弦仔殼」, 因為金水仔很內行,知道這種過門並且很喜歡,想要在這過門做身段才會這樣唱, 其實這也不很困難, 下次我拉的時候,你好好聽、好好學。

後來莊進才果然一次就學會了,傳統藝術的師徒傳承具有濃厚的人情味,黃旺土對莊進才的影響至為深遠,算是恩師,一直到莊進才婚後,師徒往來仍然非常密切,甚至當莊進才夫妻口角,黃旺土都居中擔任調人。每年黃旺土生日, 莊進才都會備禮為恩師做壽,而黃旺土也也曾經親自刻製獅頭殼仔弦贈與莊進才,兩人情勝父子。

日後,隨著莊進才技藝日臻成熟上乘,黃旺土的音樂反而漸受莊影響。純粹子弟社出身、演奏上一向中規中矩的黃旺土,樂於帶莊進才參與北管活動、切磋琢磨,而莊進才若在外面習得新的樂曲,也第一時間與恩師交流,師徒之間水乳交融,十分難能可貴。同樣地,年輕的莊進才也是福蘭社最閃耀的亮點,1 9 5 6 年他要入伍當兵,福蘭社全體還以北管陣頭以及軍樂隊,從館址一路走到羅東火車站為他吹奏送行,以最醇厚的北管樂祝福他軍旅生涯平安。

綜觀莊進才的學藝生涯,他由父親帶進北管演藝環境, 他的藝術成就卻不是靠家學,而是自己高昂的興趣、特出天分與不懈的努力奠定的(即使當兵,也因為所屬部隊是當時從大陳島撤退的廣東師,長官偶然發現莊進才懂音樂,便讓他參與康樂活動演奏勞軍,他也因此環境學得相當多廣東音樂,包括〈步步高〉、〈旱天雷〉、〈三潭印月〉、〈寶鴨穿蓮〉、〈萬紫千紅〉……等曲子),也因為他的熱情與尊師,能得到黃旺土兼具師徒、父子、藝友情誼的提攜,而這也影響了莊進才,畢生除了職業演出外,還不辭辛苦地致力於北管傳承事業。

本文作者︱劉秀庭

台中市人,就讀國立台灣大學哲學系期間,師事廖瓊枝女士學習歌仔戲,主攻旦角。

1999 年取得國立台北藝術大學傳統藝術研究所碩士。

曾任社區大學講師、廣播主持人、補習班老師、演員,目前為水月演劇社團長,大部分時間都宅在家編劇。出版撰述《台灣第一苦旦──廖瓊枝專輯》、《曾仲影的音樂生涯》,歌仔戲劇本作品:《前世今生蝴蝶夢》、《嘉慶君遊台北》(黃香蓮歌仔戲團)、《小國哀歌》、《乾坤鬥法賽人棋》、《五婆爆喜喜羊羊》、反毒歌仔戲《「吸」遊記》& 反貪腐歌仔戲《吸金大法》(蘭陽戲劇團)、《愛情的書僮—唐伯虎迷香記》(春美歌劇團)……等。

| 1935 | 出生(民國24 年,昭和10 年) |

| 1945 | 小學五年級輟學,開始隨父過戲班生活 在戲班中擔任龍套,對武場的演奏開始有興趣,並隨陳阿樹(鬊毛仔仙)學習北管鑼鼓 |

| 1946 | 開始學習漢樂,並在父親所屬的戲班「新榮陞」(冬山班)擔任二手鼓 |

| 1947 | 隨父親搭「新龍鳳」四平戲班,負責武場鑼鈔,拜簡老在為師(「新龍鳳」乃現今「宜蘭英劇團」的前身) |

| 1948 | 加入「新下埔班」任頭手鼓 |

| 1949 | 於「福蘭社」向李火木及黃旺土學藝 |

| 1953 | 北管戲開始沒落,隨父親組賣藥團 |

| 1956 | 入伍,於軍中康樂隊學習了廣東音樂及其他漢樂 |

| 1958 | 任「老下埔」班擔任二手弦 |

| 1960 | 與林勝美女士結婚。進入「東福陞亂彈劇團」演奏技藝獲得最大的發展空間 |

| 1961 | 得長女孟卿 |

| 1962 | 得次女孟雪 |

| 1964 | 得三女孟秋。改行當礦工,僅能偶爾參加兼職的北管演出 |

| 1966 | 得四女孟淑 |

| 1969 | 得么女孟珍。因么妹於礦山殉難,遵母命離開礦場,改賣小吃,後再改賣冰,為日後的家庭經濟打下基礎 |

| 1974 | 兼職賣冰 與李木輝、莊進旺、呂阿城等人合組「東龍歌劇團」任頭手弦 |

| 1982 | 受聘為「羅東福蘭社」音樂指導教師 |

| 1984 | 停止賣冰事業,與人合組「建龍歌劇團」 |

| 1986 | 「建龍歌劇團」拆夥自組「蘭陽歌劇團」後正式定名為「漢陽歌劇團」 擔任全國歌仔戲研習營教師 |

| 1988 | 「漢陽歌劇團」獲宜蘭縣地方戲曲比賽冠軍,北區地方戲劇比賽獲最佳導演 |

| 1989 | 「漢陽歌劇團」受邀於國家劇院演出宜蘭本地歌仔「山伯英台」(為第一個受邀於國家劇院演出的歌仔戲劇團) |

| 1990 | 擔任宜蘭商專地方戲曲研究社指導老師 |

| 1991 | 恩師黃旺土歿 隨邱坤良教授組團前往福建廣東等地做交流訪問 參與行政院文化建設委員會辦理之「劇場與民間藝術資源結合計畫──小劇場工作室」,擔任顧問及教師 |

| 1992 | 父莊木土歿,享年79 任「宜蘭縣蘭陽戲劇團」籌備委員 任「宜蘭縣蘭陽戲劇團」音樂教師 |

| 1994 | 率蘭陽戲劇團參加台灣區音樂比賽,以北管吹牌「大班祝」一曲獲室內絲竹樂社會組冠軍 獲教育部民族藝術薪傳獎(傳統音樂類北管音樂) |

| 1995 | 隨宜蘭礁溪國中至北京演出北管及歌仔戲音樂 隨蘭陽戲劇團至新加坡演出歌仔戲 |

| 1997 | 帶領蘭陽戲劇團於國家音樂廳演出北管專題音樂會「西秦王爺與田都元帥有約」 任宜蘭縣頭城國小及頭城國中北管社團教師 受國立傳統藝術中心聘請為「南北管及歌仔戲諮詢委員」 與台北市立國樂團合作演出北管吹牌「大監洲」 |

| 1999 | 母賴阿卻歿,享年85 擔任羅東福蘭社副社長 |

| 2000 | 獲資深青商會「全球華人文化藝術薪傳獎」之「民俗音樂獎」 劇團改名為「漢陽北管劇團」 |

| 2003 | 參加國立傳統藝術中心舉辦之「亞太藝術節」,演奏嗩吶 |

| 2005 | 獲羅東鎮模範父親 |

| 2008 | 其創辦劇團「漢陽北管劇團」獲宜蘭縣登錄「無形文化資產」 行政院文建會指定「漢陽北管劇團」為「重要傳統藝術北管戲曲類保存團」 游源鏗主持辦理「北管藝人莊進才生命史記錄暨曲牌採集錄音」計畫 「漢陽北管劇團」獲國家指定「第一屆重要傳統藝術保存者暨保存團體」北管戲曲類保存團榮銜 |

| 2009 | 「漢陽北管劇團」獲國家指定「第一屆重要傳統藝術保存者暨保存團體」北管戲曲類保存團榮銜 7月參與羅東藝穗節,帶領帶宜蘭青少年國樂團演出並展現傳承北管音樂的成果 參與兩岸首度合作的「非物質文化遺產特展」的開幕演出 |

| 2010 | 「天官賜福。莊進才──北管的天天、月月、年年」展覽於國家圖書館藝術暨視聽資料中心展出 公視劇「再見夏天」於 5月1日首映,莊進才在劇中飾演北管大師,獻出銀幕處女作 |

| 2012 | 生命宮牌,北管人生──宜蘭在地、八旬藝師莊進才的音樂報告劇 |

| 2016 | 獲第十九屆國家文藝獎 |

| 2021 | 辭世,享壽87歲 |