王秋華為台灣戰後第一代建築師,1925年生於北京,幼時因父親工作及戰事,輾轉於武漢、南京及重慶,1942年進中央大學(重慶)建築系。1946年赴美,先後就讀華盛頓大學建築系、哥倫比亞大學建築與都市設計研究所,師從古德曼(Percival Goodman),畢業後進入古德曼事務所,更於1975年成為合夥人,參與逾五十座猶太教堂的主設計。1979年返台定居,任教於台北工專(今北科大)、淡江建築系,1981年與潘冀成立聯合事務所,共同設計許多現代化圖書館,其設計特別重視建築與人文環境的結合,被譽為台灣圖書館建築之母。主要在台作品包含中研院美國文化研究中心、自宅「雪舍」及中原大學張靜愚紀念圖書館(與潘冀合作),後者被視為台灣現代主義建築的典型。

王秋華女士於2021年6月14日辭世,享壽96歲。

許多友人曾經問我當年怎麼會決定學建築?其實我小時喜愛的是藝術,包括了美術、音樂、文學,但是又自覺並非藝術天才,為自己的前途感到徬徨。恰巧在高三時,導師建議我們與已入大學的學長們討論未來的計畫,我就到中央大學建築系拜訪姐姐好友張守儀。我去的那天正是建築系評圖的前夕,牆上掛滿了彩色繽紛的設計圖,美不勝收,我立刻被迷住了!那時我只知道「建築」不僅有實際用途,還可以有藝術表現,好像是上天為我指明了一條未來的路!

我最重要的「啟蒙」老師是一九四七至一九四九年在紐約哥倫比亞大學建築研究所就讀時的古德曼教授(Percival Goodman)。在這以前,建築界學者均稱建築是「科技」與「藝術」的結晶,古教授卻令我感受到建築師的「社會責任」,並且更進一步令我認識建築只是人造環境的一小部分,要成為一個好建築師,必須先培植個人的人文素養。

人生際遇往往很奇妙,有時候意想不到的人或事,意外地對你產生重大的影響。我在一九四九年於哥大畢業後,開始在古教授的建築師事務所工作,但一九五○至一九五二年便因肺病住入了紐約州北部的療養院。養病時期,我也繼續為古教授做一些設計,更重要的是利用靜臥的時間看了很多書,包括三部大書,都是平時不大可能有時間一氣呵成閱讀的。這三部書其一是奧地利弗洛依德(Sigmund Freud)的心理學研究,其二是法國普魯斯特(Marcel Proust)的文學鉅著(六冊)回憶錄《追憶似水年華》(À la recherche du temps perdu),其三則是《聖經》。這三部書都與建築無直接關係,對《聖經》的拜讀也沒有使我變成基督徒,但是看書卻使我不知不覺地成長,也幫助我慢慢克服了初入病院時苦惱無奈的心情,甚至體會到蘇東坡詩中那句「因病得閑殊不惡」的樂趣!

初學建築時,原以為這是一項有趣兼實用的藝術,從業多年後才慢慢體會到建築師應有的社會責任。中國人有興欣賞自然美景,卻普遍地不夠重視人造環境。優美的宮殿、廟宇、高樓大廈只代表了文化造詣的一部分,髒亂的街巷店宅卻不是文明社會的表徵,也無法帶動合作互助、和諧愉悅的生活氣氛。所謂建築師的「社會責任」,是在提供專業服務時將生態保育、節能的觀念納入人造環境的美化,喚起人們對環境的了解與愛護,更進一步省思如何改進我們的生活方式。

國家文藝獎是藝文工作者的最高榮譽,身為建築師能得到此獎自然感到無比光榮,需要感謝的人實在太多,很難一一贅述,也對提名與評審諸君的愛護感激萬分!

王秋華

二○一九年十二月三十一日

王秋華及其素樸、具社會性的建築創作

「一家大學能否至臻於第一流,端賴其文學院是否第一流,有了人文社會科學諸系,校風自然活潑,學生也會對本校校風有自然的感情。有了好的文學院,理工學生也會發展對於人文的高度興趣,可以擴大精神視野及胸襟。」[1] ——王世杰

台灣文學是什麼?它一直是個有爭論的名字。爭者論者全出於政治目標,有時喧鬧,有時噤聲,全靠當時局勢。他們當時不知道,文學和玫瑰一樣,它的本質不因名字而改變。台灣文學是自然的「發生」(happening),不因名字而改變它的存在。自從有記載以來,凡是在台灣寫的,寫台灣人和事的文學作品,甚至敘述台灣的神話和傳說,都是台灣文學。世代居住台灣之作家寫的當然是台灣文學,中國歷史大斷裂時,漂流來台灣的遺民和移民,思歸鄉愁之作也是台灣文學。[2]

一九二五

八月八日出生的王秋華建築師(以下簡稱王秋華),同年,孫中山逝世於北京、省港十萬人大罷工、希特勒《我的奮鬥》出版發行、國民革命軍正式組建、中國國民黨廖仲愷遇刺身亡。一九二五年,對世界與中國來說,都是動盪不堪的一年,而且局勢越來越不好,因為緊接著是一九二九年底的華爾街股市大崩盤,隨後的經濟大衰退影響了全球,並持續至一九三三年,更不要說不出幾年爆發了人類歷史上最恐怖的戰爭:第二次世界大戰。往後二十年王秋華就是在這樣流離遷徙的環境中成長,逐步完成她的養成教育。

任何人文方面的創作,養成都很重要。在建築創作的領域裡,真實空間的養成更具關鍵性。提到養成,首先就得提到王秋華的父親與母親。王秋華這麼描述父親:「我的父親,王世杰,字雪艇,一八九一年出生在湖北省崇陽縣白霓鎮回頭嶺一個農民家庭,自幼聰明好學,一九一三年秋與其他一批對革命有助的學人以公費派往英國留學。父親考入英國倫敦大學的政治經濟學院,畢業時因第一次世界大戰尚未結束,又繼續赴法國巴黎大學,在一九二○年完成了博士論文,於一九二○年學成返國,一九二一年被北京大學校長蔡元培聘為該校教授,講授行政法與比較憲法。」[3]王世杰先生隨後又歷任武漢大學校長、教育部長及來台後的外交部長、總統府秘書長、中研院院長等更重要的職務。而母親蕭德華,為「中國近代音樂教育之父」蕭友梅(一八八四~一九四○)的妹妹,畢業於北平高等師範,學習美術,蕭家眾多姐妹中,個個都有很好的人文素養。

從以上訊息即可推敲王秋華是在一個具人文氛圍的書香世家中長大,即便她後來選擇了偏理工科的建築系,但終生對繪畫、音樂及文學都保持愛好。甚而後來為了能閱讀法國文學,在美就學期間也學了法語,或許這點深受也留法攻讀博士的父親的影響。我們在研究王大閎建築師時,知道亦懂法語的大閎先生經常跟王秋華交換書籍與讀書心得,並在文學上相互討論與切磋。

王秋華四歲半進武漢大學附小,此時父親正胼手胝足地創辦武漢大學(一九二九年三月),並擔任國立武漢大學首任校長,之後再因父親工作轉讀南京鼓樓小學。一九三七年中日戰爭爆發,王家遷往重慶,一住八年,先就讀中央大學附屬實驗中學,再轉回重慶沙坪壩的南開中學。一九四二年高中畢業後,因緣際會進中央大學建築系,國內有許多知名建築師,像陳其寬、修澤蘭都是這所學校畢業的。當時中央大學建築系是以法國布雜(Beaux Arts)學院式的建築教育,王秋華起初有點猶豫不決是否繼續讀建築,直到三年級碰到從美國奧瑞岡大學建築系畢業回國的李惠伯老師,才堅定了她學建築的志向。

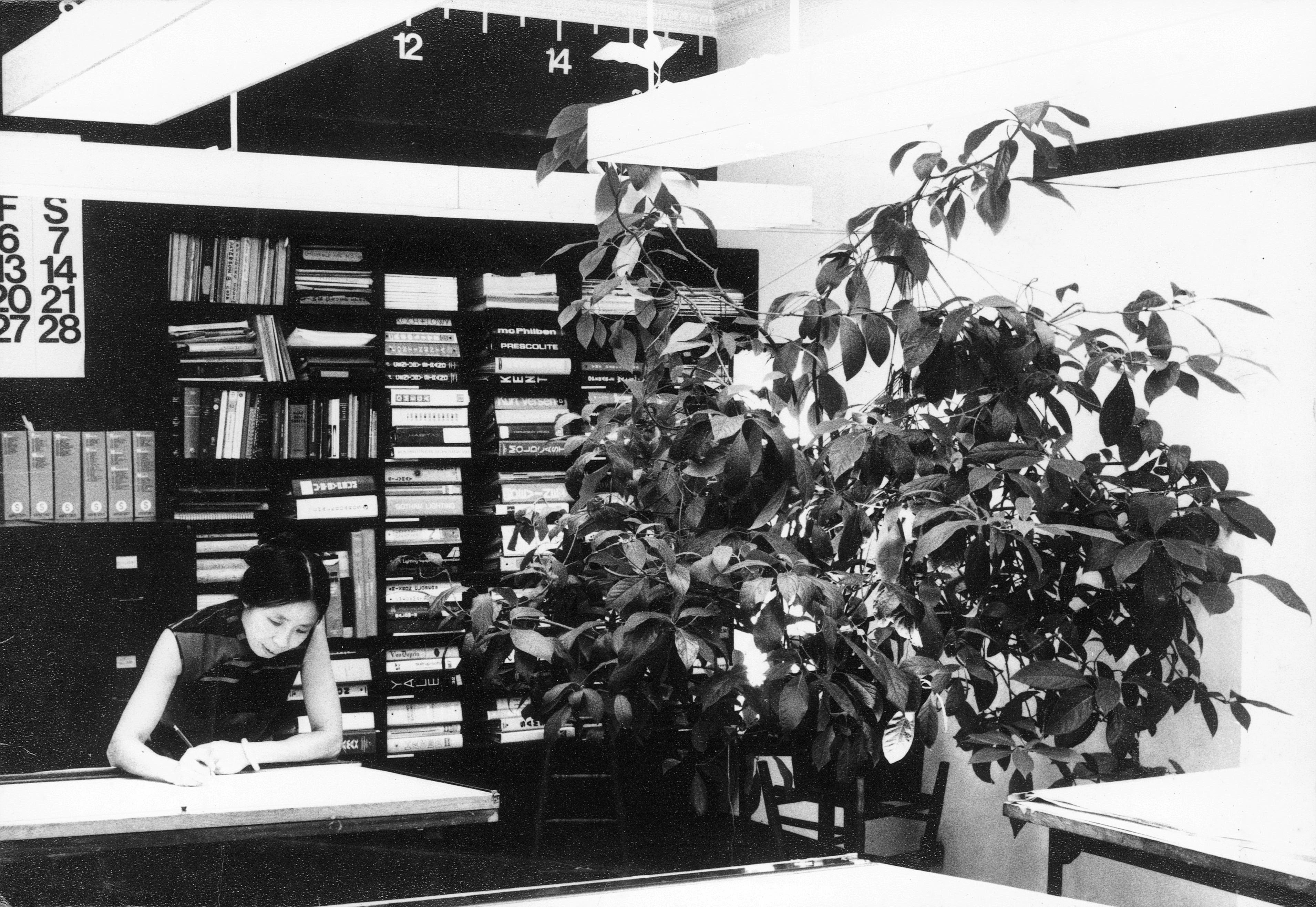

赴美師從古德曼教授

當年中國多數大學的建築系課程仍以布雜體系為主要教學內容,既保守又不符合中國學生需求,很難引發學生對建築真正的興趣。一九四六年王秋華畢業赴美留學,進華盛頓大學建築系,隔年再取得另一大學文憑。一九四七年,申請到在紐約哥倫比亞大學建築研究所,師從古德曼教授(Percival Goodman,一九○四~一九八九),接受專業養成。一九五○年畢業後正式成為古德曼建築師事務所職員,一九六○年考取美國建築師執照後成為協同建築師(Associate Architect),一九六七年成為事務所合夥人,一九七九年返台定居。這段三十三年左右的美國經驗,才是王秋華廣泛吸納芬芳養分的時期,除了做為一位專業建築師的養成,也利用紐約大都會在二次世界大戰後,剛好處在文化生活和公共表達最活躍的年代,期間匯聚了一大幫搖滾青年、嬉皮士,還有來自世界各地的前衛藝術家。各式各樣有趣的活動層出不窮,再加上亦師亦友的古德曼先生本身亦熱愛人文活動、關懷社會議題,可以想像會是一段豐盛的經驗之旅。

說到對王秋華影響甚巨的古先生,可是有些了不起的事蹟。當時美國建築界有一件大事,就是法國的布雜大學每年在美國舉行一場大型競賽,只給一個大獎,得獎者可以免費到法國的建築學院讀兩年書。古先生在十九歲或二十歲時,就得到了這項大獎,路易斯.康(Louis Kahn)也是初選得獎的五位建築師之一。於是,古先生就到法國念了兩年書,由此可見古先生聰慧過人。一九三二年左右,古先生回到紐約成立自己的建築師事務所,除了做建築設計外,他也寫了許多批評美國現代社會的文章,言詞犀利眼光深遠,引發關注。他的弟弟保羅.古德曼(Paul Goodman)亦是一位名作家兼社會批評家,他們二人曾於一九四七年合著《Communitas: Means of Livelihood and Ways of Life》,這本書被翻譯為十多種語言,也是大學中社會科學系的必讀之書。

王秋華曾提起一段有趣的回憶,在念哥倫比亞建築研究所時,第一次到事務所打工:「他(古先生,作者按)給我一張設計圖,是要為業主一棟已完成的建築,因需求改變,須增建與改變現有建築,叫我把設計圖畫成施工圖。我看了他改好的設計,就說如果要改,似乎可以改得再好些。他說:『這是我花了兩天才改好的設計,我以我的性命打賭,妳無法做得更好了!(I can bet you my life you can’t make it better!)』我說:『我不能用生命打賭,但是我想我可以改得更好些。』他很生氣地說:『好吧,那我們就賭一塊錢。』然後他就出去了。當天,我把我想像的修改畫好才回家去。第二天下午我到事務所時,發現我畫的圖旁邊放了一塊錢!這就是我和古先生合作的開始。」[4]由此可知古先生是一位幽默亦寬宏大量的人。

王秋華回國後,曾在臺北工專(今國立臺北科技大學)與淡江大學建築系任教,一九八三年開始與潘冀建築師合作,共同設計完成了許多作品。主要在台作品有:一九七三年中研院美國研究中心(Center for American Studies)、一九八四年的自宅及集合住宅「雪舍」及一九八五年的中原大學張靜愚紀念圖書館。以下我們將就王秋華回台前,在美國與古先生合作的作品做一綜合論述,並討論這期間在台的唯一作品:中研院美國文化研究中心。回台後亦挑選雪舍及中原大學張靜愚紀念圖書館兩個作品做進一步的評析,最後再就王秋華晚年翻譯的兩本譯作討論。

美國時期作品

討論王秋華在此時期的作品,必須將前期視為一個設計參與者,之後為合作者,不過邊界也未必一定如此清楚,從王秋華未發表的傳記中,可看出她與古德曼先生的特殊情誼,既是師生,甚而像父女,比較不像職場上下的關係。就像王秋華自傳裡說的:「我們每週都到五十七街的畫廊去欣賞最新的藝術作品。」我想如果是老闆跟員工關係不可能有如此的生活安排,更別說王秋華晚年還耗費精力翻譯了古德曼先生的《看見理想國:一位建築師的夢想國度遊記》一書的英文手稿為中文。至於她和古德曼先生的設計分工,她還提到:「古先生清楚我的優點是空間的組織,他的優點是特殊造型和建築剖面的處理,我們因此完成了不少成功的作品,這也是我一生中最快樂的時間。」[5]

總的來說,古德曼聯合建築師事務所生產的作品基本上維持了現代建築的核心理念,以二十世紀初現代主義發展出的「客觀」、「合理的」形式去解決當今社會層出不窮的問題,認為建築師毋須不斷追求建築語言的突破,而是細膩爬梳建築語言能夠扮演的社會角色,尤其是關注基地與周遭環境的關係,讓美學成為解決社會問題的良善工具,而不是無用的負擔或為房地產商作嫁謀利的工具。這也是為什麼他們事務所的作品以教堂及學校居多,間或有些都市設計提案。這點顯然跟他那位知名的學生彼得•艾森曼(Peter Eisenman)截然不同。正如美國耶魯大學的建築史學家史考利(Vincent Scully)所說:「現代建築基本上不只是造型的創新,而是設計者觀念中,建築與環境關係的轉變。」因此我們可以說古德曼先生是一位務實的建築語言與都市改革主義者,從其一生設計了眾多猶太教堂及學校建築即可看出其作品經久耐看、樸實無華的社會面向。

中央研究院美國研究中心,一九七三

王秋華與臺灣的密切關係,是她始料未及的。中央研究院美國研究中心(今歐美研究所)是她與臺灣在建築上初次結緣之作,也是臺灣一九七○年代最傑出的建築作品之一。

美國研究中心興建時,業主並非中研院,因經費不多又必須兼顧美國方面的意見,當時王秋華擔任紐約古德曼建築師事務所合夥人,為便於跟美方聯繫,可有效解決問題,且該事務所在教育機構設計上聲譽卓著,遂成為適合的選擇。既然設定為研究中心,乃臺美間社科研究人員的交流平台,其空間機能甚為簡單,主要需求為一大型演講廳與圖書館,次為研究室與行政辦公空間。經費不甚充裕與基地條件不良,是本計畫案主要的限制。

美國研究中心基地為中研院區內北方低窪處,緊鄰四分溪,在未整治前每年夏季都有水患問題。為減免整地以節省經費,王秋華首先配合原有地形將第一層(即臨溪低層)全部挑空處理,平時可供停車,由此產生通透漂浮的現代感。第二層以上則將演講廳、圖書館、研究室和辦公室等不同室內空間高度做適當調配,並以三向度方式相互整合,不僅大幅降低量體,使人產生尺度親切感,也與周遭環境和諧,此為王秋華的建築哲學。

此外,王秋華對於人及周遭環境的關懷,還表現在作品對地方氣候的回應與細部設計中。為了在臺灣北部多雨、潮濕、夏季炎熱的氣候裡創造舒適空間,美國研究中心的屋頂與外牆皆採臺灣少見的雙層樓板與雙層牆的做法,中間留設的空氣層可有效隔絕高溫與濕氣滲進室內,同樣的做法也出現在臺大農業陳列館。而各式門窗也充分考慮其位置、方向、大小與遮陽方式,減少熱氣進屋並讓室內能產生空氣對流,堪稱最早的綠建築典範。

細部設計方面,使用臺灣當地常用斬假石與清水紅磚等樸實無華的當地材料。王秋華更於工程後期專程回臺數月親自監工,嚴格要求工序與品質,以如此方式回應當時對於地域建築的呼聲,當然也延續了她在美國時期與古德曼先生合作的貫有風格,其略帶詩意的粗獷主義做法,為台灣建築文化增添了許多色彩。

雪舍,一九八四

公寓位於臺北市大安區仁愛醫院後方巷弄內,原為二層樓雙拼式獨棟住宅,建築師雙親於早年購入時,周遭尚為稻田。父親去世後,拆除重建為七層公寓。其中一、五、六、七層由王秋華本人及家屬居住,二、三、四層出售。由於父親字雪艇,整棟公寓遂命名「雪舍」,以資紀念。

整棟公寓為一極簡單樸素的現代建築,跟一九八○年代打著後現代建築之名,在臺灣肆虐、媚俗建房的房地產建築完全不同。整體格局是一層一戶,建築師有效地將樓梯及電梯整合在一個不大、臨正面巷弄的空間裡,釋放出更多的面積在長時間停留的室內空間裡,正面外觀的左右兩側都有大陽台,左側呈三角形,跟臨側的頂層退縮後的斜向屋頂,共同形成一個具有節奏感的畫面。

整體外觀以白色素面的二丁掛面磚做為覆材,簡單大方。有趣的是,建築師自宅在七樓入口玄關處做了一螺旋梯至屋頂閣樓,此一出現在主樓梯西側的圓柱形量體,剛好又與左側提到的建築律動達到平衡,建築師以非常活潑的方式處理了巷弄內的集合住宅,不愧為台灣集合住宅的經典之作,更為吵雜的年代覓回一片寧靜。

七、八樓的室內空間,建築師本人以非常現代主義的用色,佐以線條乾淨的家具及一個有華人傳統味道的花瓣窗,所有的空間四周圍都有綠意盎然的水池、植栽,會讓人以為是住在大自然的鄉野中,這也讓住在頂樓的空間頓時感覺跟住一樓的大地有所連結,忠實地實現了柯比意(Le Corbusier)屋頂花園的概念。

中原大學張靜愚紀念圖書館,一九八五

張靜愚紀念圖書館(以下稱圖書館)可藏書四十萬冊,館址位於大學L型校園二主軸之交會點,與創校時第一棟兩層的懷恩樓相鄰。設計之初建築師建議保留並整修懷恩樓,使其與新圖書館間圍塑出一樞紐性之活動廣場。由於懷恩樓地面層較本基地高二米,設計上利用地形高差塑造雙層入口廣場:上層廣場南端由懷恩樓導入二至五層之總圖書館,含七百五十席之開架閱覽空間,每層並分區挑空以創造流暢活潑之視野並促進自然通風。

懷恩樓的保留,除了將創校的舊記憶予以保留外,也讓進圖書館增加了豐富的空間層次,再者是讓戶外有都市設計意象的大樓梯產生一個較具內省式的圍塑感。這個精采的、可產生多種活動的戶外階梯,王秋華在一九七七年紐約皇后區的皇后社區學院 (Queensborough Community College)行政大樓的一側已做過完美的演出,如今只是盱衡新的基地環境,巧妙地讓中原大學形成了一個人群閒散的匯聚中心。下層廣場則於東端連接教學區及宿舍區,導入圖書館之非管制區:會議廳、臨時教室、圖書館資料處理工作區及地下自修室、學生休息廳,並於地下室前後設地下花園,提供良好的通風採光及景觀。

審視圖書館,並與王秋華前後期的學校建築作品做比較,該作品在造型上堪稱完美,兩座形成風車葉片般的厚重垂直動線與水平、輕盈節奏的建築量體形成一個穩定卻不嚴肅的造型,再加上自由、閒散漫延而來的大階梯,提供了一幅自由而愉悅的校園畫面。可以確定的是,圖書館的完工,讓中原大學過去略顯沉悶的校園空間,頓時活潑了起來。

尾聲

王秋華不僅在教育與建築創作上有傑出表現,晚年更翻譯了兩本廣義來說是文學類型的書,即《看見理想國:一位建築師的夢想國度遊記》(Illustrated Guide to Utopia – An Architect’s Travel Diary)(普西沃•古德曼著,原點,台北2009)及《幻城》(Phantasmagoria)(王大閎著,典藏,台北2013)。前者為恩師兼合夥人古先生的烏托邦國度漫遊記,以建築師的專業想像描繪出西方歷史上的烏托邦文學,從柏拉圖(Plato)的《共和國》(The Republic)到莫理斯(William Morris)的《烏有鄉消息》(News from Nowhere),就像古先生在書的前言所引用烏托邦小說大師威爾斯(H. G. Wells)的一段話:「有史以來的理想國報導似乎都有同一個遺憾:它們雖有美好的房屋,卻不知是何風格;雖有健康快樂的人民,卻不知是何模樣,有何特色……」[6],這可能就是古先生在晚年為什麼要以建築師之眼、畫家之手,根據過去的文字去想像並畫下這五本經典著作的插圖的原始動機,當然更深層的原因是典型的西方知識分子社會關懷,一種對當下「不完美」社會所具有的批判與反思。

後面一本則為王大閎建築師撰寫了超過一甲子的科幻小說,王大閎看似在懷想未來,其實是藉未來在反省過去。就像王秋華在譯後記裡說的:「這本書其實是由兩本小說交織形成的:一本科幻小說(以第三人稱及現在式時間撰寫)和一本自傳(以第一人稱及過去式時間描述)。兩本小說都沒有開始與結局,但是在開始與結局中間卻有豐富的描述:太空遊艇的旅客、空間、神藥釀造的太平世界、最可怕的敵人……作者的家庭、童年、愛情故事、道德觀……。」[7]書中有許多回憶、探索與細節的描述,王大閎在一九七七年出版的《杜連魁》就提供了作者對事物的細膩觀察。

我一直在思索一個問題,一位設計出那麼多傑出作品的建築師,難道還沒有藉由建築創作詳盡他的世界觀或哲學觀?他為什麼還得藉由大量的「文學」文字來闡述他對事物的執念及對世界的看法?是不是空間侷限了他的創作?讓他沒有像文字般的自由?抑或是他需用更直接的文字工具來傳達感情?筆者沒有答案,但相信王秋華為我們轉譯、「詮釋」的這本《幻城》一定可以為我們更豐富地了解王大閎提供助益。另外王秋華再三告知筆者,這兩本書的翻譯對她別具意義,這讓我想到「建築師到底如何養成?」「建築師到底應該關心些什麼?」王秋華是否想告訴我們建築師的養成路徑的重要性?很難想像,都老眼昏花的八十幾歲高齡,做此事,是一份多不容易的工作?理由無它,唯有對這塊土地的愛及對文化傳承的堅持才能說明此事。

[1] 王秋華著,〈我的建築與環境〉,發表於《建築專業的社會意義 王秋華建築師的設計及思想》,頁7,台灣建築學會會刊雜誌,96期,2019/10,台北

[2] 齊邦媛著,《巨流河》,頁476,天下文化,台北

[3] 同註1,頁7

[4] 同註1,頁10

[5] 同註1,頁11

[6] 普西沃•古德曼著,《看見理想國:一位建築師的夢想國度遊記》,頁XV,原點,台北2009

[7] 王大閎著,《幻城》,頁211,典藏,台北 2013

本文作者|徐明松

建築史學者、銘傳大學建築系助理教授。策劃《久違了 王大閎先生!》建築展(二○○六)、《粗獷與詩意 台灣戰後第一代建築展》(二○○七);著有《柯比意 城市‧烏托邦與超現實主義》(二○○二)、《古典‧違逆與嘲諷 從布魯涅列斯基到帕拉底歐的文藝復興建築師》(二○○三)、《王大閎 永恆的建築詩人》(二○○七)、《粗獷與詩意 台灣戰後第一代建築》(二○○八)、《建築師王大閎 1942-1995》(二○一○)、《王大閎先生 靜默的光,低吟的風》(二○一二)、《蔡柏鋒 不帶偏見的形式實驗者》(二○一二)、《走向現代 高而潘建築的社會性思考》(二○一五)。

| 1925 | 八月八日出生於北平 |

| 1928 | 三歲半,隨家人搬至南京,王父任法制局長 |

| 1929 | 四歲,隨家人搬至武昌,王父任武漢大學校長 |

| 1933 | 八歲,隨家人再次搬至南京,王父任教育部長 |

| 1937 | 因中日戰爭,隨家人搬至重慶,就讀南開中學 |

| 1942 | 第一名考入(重慶)中央大學建築工程系 |

| 1946 | 自中央大學建築工程系畢業,赴美就讀西雅圖華盛頓大學建築系五年級 |

| 1947 | 完成西雅圖華盛頓大學建築學士學位,進紐約哥倫比亞大學建築與都市設計研究所就讀,並在古德曼建築師事務所打工 |

| 1949 | 完成紐約哥倫比亞大學建築與都市設計研究所碩士學位,持續為古德曼建築師工作 |

| 1950 | 因肺病入療養院,期間在院內持續替古德曼先生工作 |

| 1952 | 肺病康復離開療養院,回到古德曼建築師事務所 |

| 1953 | 二度因肺病入院開刀治療 |

| 1954 | 康復離開醫院,回到古德曼建築師事務所 ●Temple Beth E1, Gary, Ind. |

| 1956 | 任紐約哥倫比亞研究所客座教師(visiting critic),協助古德曼教授指導學生設計 |

| 1959 | ●Fifth Avenue Synagogue, New York, N.Y. |

| 1960 | 取得美國紐約建築師執照,正式成為古德曼建築師事務所協同建築師(Associate Architect) |

| 1963 | 陪同至美開會的父親返臺,第一次回臺 |

| 1964 | ●Urban Design Proposal, Manhattan, N.Y. |

| 1965 | 回到紐約古德曼建築師事務所。同年法國建築雜誌A.A.報導競圖案:Urban Design Proposal, Manhattan, N.Y. 首度公開共同設計者名字為 Percival Goodman et H. Wang Architects |

| 1967 | 古德曼建築師事務所正式更改登記名稱為普西沃.古德曼與王秋華聯合建築師事務所 |

| 1973 | ●Academia Sinica: Center for American Studies, Taipei, Taiwan |

| 1977 | 以紐約開業女性建築師身分受邀參展 「Women in American Architecture: A Historic and Contemporary Perspective」展出作品為美國研究中心設計 ●Queensborough Community College, Bayside, Queens, N.Y. |

| 1979 | 回臺定居。臺北工專(今日的國立臺北科技大學)任教 |

| 1980 | 同時在臺北工專與淡江大學建築系任教 |

| 1981 | 邀請Percival Goodman訪台,至淡江、東海、成功大學等校交流,最後於臺北工專公開演講「建築系的目前問題及未來走向」。同年發表文章〈國立中央圖書館競圖報導〉《建築師雜誌》五月號 父親於四月過世 |

| 1984 | 發表文章〈建築與女性座談會後有感〉《建築師雜誌》三月號。並以美國建築師執照資格參加檢核考,取得中華民國建築師執照。同年搬入新宅雪舍。 ●雪舍—自宅及集合作宅,台北 |

| 1985 | ●中原大學張靜愚紀念圖書館,中壢 |

| 1989 | 母親與Percival Goodman過世 |

| 1995 | 發表文章〈建築師獎的獎項也許要改變了—潘冀,王秋華事務所得獎感言〉《建築師雜誌》二月號 |

| 1997 | ●湖北省咸寧市崇陽縣縣立圖書館 (雪艇圖書館),中國 |

| 2000 | 中華民國女建築師聯誼會成立大會,修澤蘭任第一屆會長,王秋華與黃秋月任顧問 |

| 2003 | 獲頒第六屆中華民國傑出建築師規劃設計貢獻獎 |

| 2007 | 國立臺灣博物館收藏王秋華建築師的五件作品圖稿:美國文化研究中心、雪舍、美國紐約市57號市立小學、美國綠建築住宅、中原大學張靜愚紀念圖書館 |

| 2009 | 第一本譯著出版:普西沃.古德曼(Percival Goodman)著,王秋華譯。《看見理想國:一位建築師的夢想國度遊記》,原點,台北 |

| 2013 | 第二本譯著出版:王大閎著,王秋華編譯。《幻城》,典藏,台北 |

| 2016 | 中原大學感念王秋華建築師對該校的情誼,特別將原圖書館四樓的「設計與藝術圖書室」,以王建築師父親為她取的筆名「明月前身」命名 |

| 2017 | 香港M+博物館收藏王秋華建築師的六十二件作品圖稿,是該館藏首位女性建築師的作品 |

| 2019 | 十一月受邀參加香港大學與香港M+博物館共同主辦的Conversations on Women, Architecture, and the City論壇,同年榮獲第二十一屆國家文藝獎 |

| 2025 | 辭世,享耆壽九十六歲 |