王童,本名王中和,1942年生,國立藝專美術科第一屆畢業,後考入中影製片廠,曾與當時許多知名導演合作,先後擔任一百多部電影的美術指導。其後擔任導演工作,執導的第一部電影《假如我是真的》 (1981),以諷刺性喜劇的形式創作,表現不俗,也奠定他做為導演的地位,此後歷三十餘年,電影創作不輟,導演十餘部電影,並多次獲得金馬獎及國外影展的肯定。

1983年台灣新電影浪潮興起時,許多由本土小說改編成劇本而拍攝的電影陸續推出,王童也參與其中。王童導演的風格與新電影時期的導演群,如侯孝賢、楊德昌、柯一正等在影片的表現手法上有明顯的不同。和新電影導演一樣,王童也喜歡把故事放在台灣的現代史中,不過他一直保有傳統電影中重視演員表演和故事敘事的特色,充分展現人性的細微層面;而對於情感的描摹則是溫婉質樸的,深具人文觀照。加上他本身深厚的美術功力,也讓他的電影與其他台灣新電影作品有著不同的風韻。

王童導演最膾炙人口的電影代表作,當數他的台灣三部曲:《稻草人》(1987)、《香蕉天堂》 (1987)以及《無言的山丘》(1992)。這三部影片紀錄從日治時期到國民黨專政末期的台灣時代氛圍,王童導演本著其作品所一貫呈現的人道關懷精神,將影片的重心放在社會底層或官僚體系最低階的小人物身上,探討在社會變遷中廣大百姓被命運撥弄的無奈;影片以不同時代的台灣為背景,呈現出手無寸鐵的小人物,被政局所牽弄,無法掌握自己命運卻仍於時代夾縫中堅強存活的鄉野生命力。王童導演擅長將小人物置於時代背景中,由角色本身來說故事,以戲謔的、荒謬的黑色喜劇手法,或深沈的、宿命的大時代悲歌,來呈現出市井小民生活中慣有的、沉默的哀傷。

2003年之後,王童導演全力投身台灣電影的動畫創作領域,並於2005年完成了精緻的動畫電影《紅孩兒:挑戰火燄山》,企圖帶領台灣動畫產業走出代工另闢蹊徑。2006年更跨界舞台劇,為崑劇《牡丹亭》設計戲服;由此可見王童導演勇於在創作之路上自我挑戰的精神,以及對台灣電影及表演藝術產業以身作則的深切期許。

得知本人獲得第11 屆國家文藝獎——電影類的得主, 內心非常激動和欣慰, 加上眾親友的祝賀, 心情一時難以平靜下來, 因為這是國家給的一項最高榮譽, 心中充滿感謝和感恩, 感謝國家文化藝術基金會對電影文化的尊重, 感謝對電影創作者努力的肯定,感恩過去鼓勵我、提攜我的師長前輩們,真心的感謝!

跨入電影的領域已超過四十多個年頭,回顧這段不算短的歲月裡,此刻真像是一部被抽格的影像,一幕幕在我腦海中閃過。

當年國立藝專畢業準備當兵前的某一天, 我返校探望兩位喜愛電影的老師, 一位是吳耀忠老師, 另一位是龍思良老師, 記得當時我們在校園的長廊下, 從美術、繪畫、一直談論到電影, 又從日本的黑澤明、小津安二郎的作品, 一直討論到義大利的新寫實電影, 兩位老師介紹我訂閱當時台灣僅有的電影刊物和文學季刊, 同時我也在各報剪貼劉藝先生和黃仁先生的電影評論文章,沒想到這些都成為我日後從事電影的資糧。

當完兵後,幸運的考上了台灣最大的電影公司——中影,從此正式踏上我的電影之路。我在製片廠裡從最基層的練習生做起,從畫背景天片開始, 幾乎是沒有假期的在工作, 雖然辛苦收入微薄, 但精神上充滿希望和快樂。每天忙著學習製作場景, 還有服裝、道具等做不完的美術工作, 只要一有空檔就去找攝影、剪接、錄音等前輩, 討教各個的技術和功能。幾年後我被分配到多位重量級的導演劇組裡擔任美術, 像李行、白景瑞、胡金銓、李翰祥等大導演。在他們身旁, 我觀察如何戲劇現場調度, 分析他們的鏡頭運用, 思考他們的形式美學, 真是受益良多, 同時也將累積的問題, 抽空去見吳老師順道討教, 老師又領我認識當時藝文界的菁英, 如陳映真、黃春明、尉天聰等前輩, 聚在當時文藝氣氛最濃厚的明星咖啡館裡, 聽他們發表作品, 聽他們討論多面性的思潮,聽他們論述世界級大師們的思想,這一切衝擊著年僅不到三十的我。

後來不幸吳耀忠老師因為政治事件入獄服刑, 等我再見到他時, 他已經蒼老、體弱, 但依舊與我坐在畫廊裡, 高談著藝術和電影, 他得知我已經當電影美術指導時, 還高興的邀我在小攤子上喝酒, 隔年他肝癌辭世。這次在我獲知得到國家文藝獎的同時, 腦海裡浮現的是我們師生最後喝酒的畫面, 如果沒有當年的藝文豪傑, 啟示對文化藝術的執著, 傳遞毅力和堅持的勇氣, 哪有今天的得獎人。

現在我也兼任執教, 看到年輕的學子優秀、熱愛電影, 我亦喜亦憂, 喜則台灣電影後繼有人, 憂則台灣電影何日才能再風起雲湧,我真正想要教導學生的是,再艱難也永不放棄,做最好的準備等待機會,期望在他們的電影世界裡,終有出頭的一天。

王童的藝術人生與成就

王童, 一位從台灣電影基層奮鬥的勤學藝術家,以深厚的美術基礎為底, 以悲天憫人的人文性格為支柱,以敏銳的視覺意像為媒介,以溫婉的戲劇語言為骨肉, 打造了不做作, 不煽情, 卻能深入市井小民的欲望世界,捕捉台灣韻味的系列影像作品。

藝文世家.家學淵源

王童導演本名王中龢(和),籍貫江蘇,生於安徽。

父親王仲廉為黃埔軍校出生的職業軍人,藝術細胞則受母系影響最多。外公郭藍雪為前清翰林,民國後以書畫所長繪賣彷畫假畫,留下不少畫譜、畫冊和扇面作品;外祖母則是傳統戲曲和手工藝的愛好者,不時向孫輩編說通俗演義,勾畫夢幻世界,王童五歲時就隨外祖母觀看了生平第一部電影《一江春水向東流》,感動得涕泗縱橫,對戲劇的愛好從此深植心中。

王童母親郭翔九亦精通繪畫,不時指導兒子作畫,王童自幼耳濡目染,對美術繪畫極感興趣,母親因前清四大畫家都姓王,且都以單名行世,所以就為他刻了一記印章,取名王童,後來王中龢來台就讀國立藝專美術科時,每凡畫畫就用王童之印,用習慣了,本名都忘了。

王仲廉為國民政府名將,王童兄弟姐妹眾人,共八男四女,他排行第六,家中常有隨從傳令照顧家人生活,經常廝混嬉戲,熟悉行伍大兵的生活習性及性格, 養成敦睦合群個性,1949 年全家隨國民政府撤退來台,定居景美地區,家勢已非同往年,更無權貴身段,生活習性日趨樸素親民,眷村廣場不時放映的露天電影更是他吸取養份的重要櫥窗,日本名片《宮本武藏》、《七武士》和《怪談》等片都帶給他極大啟發。

結識名家,勤學多聞

國立藝專求學期間,在龍思良、高一峰和吳耀宗等老師引領下,在學問和人脈上都精進不少,其中最讓王童津津樂道的就是得能閱讀《劇場》及《文學季刊》, 又在明星咖啡屋認識詩人畫家陳映真及尉天聰等人,瞻仰藝文前輩風範,又在春之藝廊結識五月畫會和東方畫會的畫壇前輩,感受藝術新潮,在心靈知性上獲益極多。當時作家黃春明在明星咖啡屋創作《看海的日子》, 隨伺在旁的王童就能在每完一頁稿紙時,就做第一位讀者,不料多年後,卻也在他手上將《看海的日子》拍成電影,人生機緣著實難料。

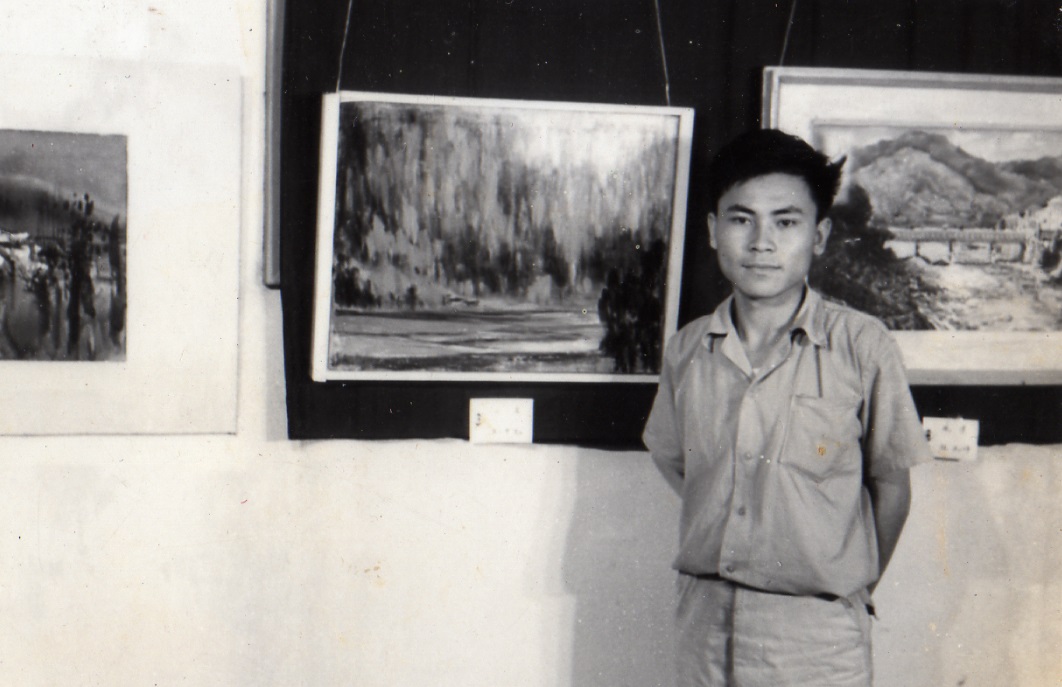

國立藝專美術科第一屆畢業後,適逢香港邵氏公司派導演袁秋楓來台拍攝《山歌姻緣》, 需要畫背景天片的繪畫美工,美術功力深厚的王童表現極佳,又發現做美工所得酬勞遠比美術老師為多,因而轉向影藝事業發展。

考入中影製片廠後,從基層做起,追隨曹莊生師傅學習電影美術技藝,逐步體會電影攝製的細節,深刻體會電影美術範圍極大,舉凡建築、空間互動、服裝和色調搭配都密不可分,勤奮地在電影實務中累積經驗,先後與李行、丁善璽、白景瑞、宋存壽、陳耀圻等導演切磋美術設計理念, 並曾追隨以美術見長的李翰祥和胡金銓導演體會電影美術的美學與實務做法,他曾形容:「李翰祥的電影有如美術家在說書,強調華麗與層層轉進力道;胡金銓作品則如水墨,重意境, 構圖簡略樸實。」日後,即根據不同的創作題材,恰如其份地展示必要的美學風格,也練就了熟練紮實的基本功。

默默耕耘.開花結果

電影片廠工作時雖以美術為重,王童一方面發揮所長,另外亦默默學習攝影、鏡位和場面調度等技法,1981 年永昇公司籌拍根據傷痕文學改編的電影《假如我是真的》,因多位導演都不克執導,長期為永昇兼任美術指導的王童因而有了出任導演的機會,掌握機會的王童因為表現不俗,從此就穩坐導演位置,此後20餘年,拍出11部劇情長片,得獎無數。

早期電影片廠採師徒制,對後進的基礎工要求甚嚴,在電影廠待了30 年歲月,養成一絲不苟的性格,他也深信:「要想隨心所欲,就要先練好基本功,就像抽象畫絕對不是信筆亂畫,一定要有紮實的基本功力後,才能信手拈來,以寫意手法表達深刻意境。」

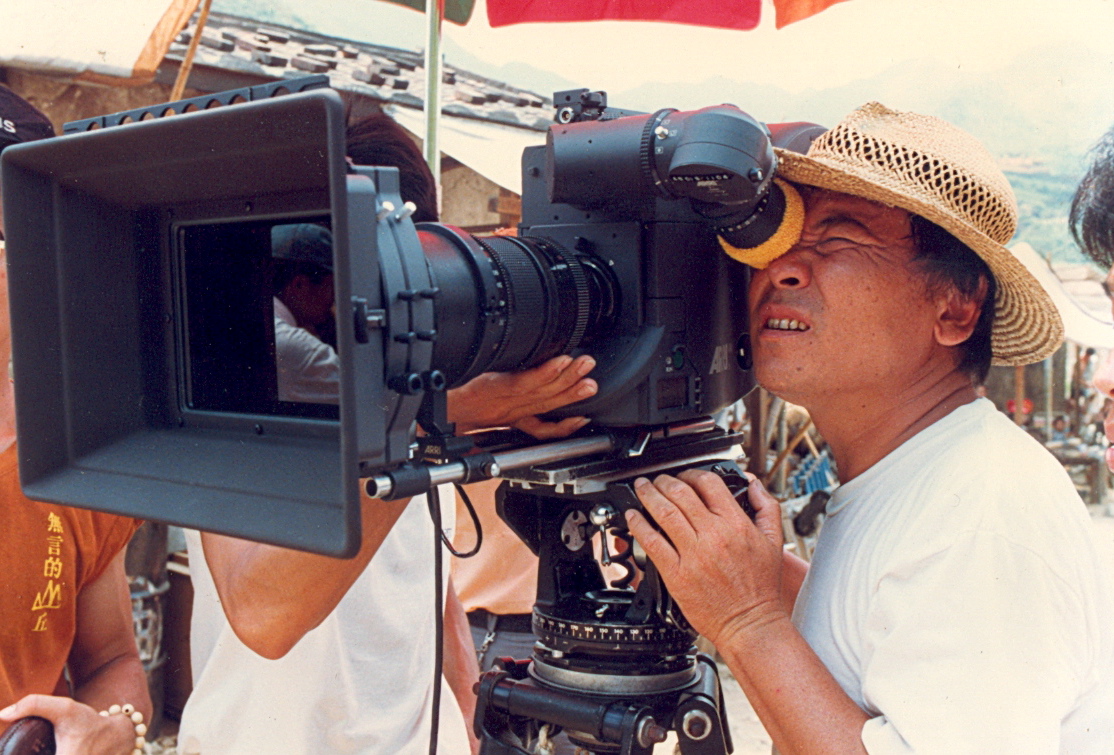

正因為早期所受的訓練非常嚴格,拍片現場的王童有了「暴君」外號,他拍片之前先以詳細的分鏡表交代所有細節,到了現場更是逐一檢查核對,不許一絲馬虎;每回拍片更是身先士卒做苦工,舉凡除草、刷漆、打地椿都會親自上陣。

例如,拍攝《稻草人》時則是帶著劇務和副導演早三個月先去種稻,屆時才能有符合劇情需要的農田景觀;拍攝《無言的山丘》時因為需要滿山油菜花的場景,他看好一塊野草地,儘管芒草長得比人還高,桿莖兒已粗得像竹子,他還是挽起袖子,捉起鐮刀割起草來,再親手種起油菜花了,結果五個月後電影要開拍了,油菜花還是沒開花,於是他再花幾十萬台幣請美工做假花,依舊拍出銀幕上讓人驚豔難忘的油菜花。

跟隨胡金銓拍攝《天下第一》時,王童每天跟前跟後,親自見證到大導演每天到故宮看畫臨摹,工筆畫出所有服裝道具樣式,親手裁製道具服裝的美術功力, 即使只是小官吏的折帽都能從折疊或薄紗材質,清楚說明其與當時人生活的密切關連性,在兼具實用性的前提下,又能突顯服裝的特殊性,而非像一般美術設計只強調形式上的美觀或顯著,完全沒有了實用考量。在設計《策馬入林》中的五代十國武士盔甲時,他就拒絕塑膠材質的傳統做法,要求真皮實木穿線, 因為「材料一旦真實,厚度和重量就不同,演員穿戴起來就有身歷其境的心理認同效果」,後來,香港導演徐克深受他的服裝質感啟發,在《倩女幽魂》中亦比照製作相同款式的盔甲給主要演員穿戴。

王童執導作品並不多,關鍵在於他對於題材鑽研籌備期都相當漫長而又細緻, 想要拍的題材總是先因藝術家的直覺和敏感,在生活中發掘了感想與感動之後,慢慢蘊釀發酵,能言善道的他,總是先試著用說故事的方式向友朋訴說故事大綱,從朋友眼神中看到期待嚮往之情後,再展開精細翔實的考證功夫,最後才集結相關素材,配合巧手編劇和演員肉身成完整作品。

例如早期在以中國文革和改編傷痕文學作品的創作年代,他先到軍情局去研究中共政治、文化等相關資料,看盡各種紀錄片,心中有了可靠圖像及戲劇內涵後,才著手重建共產主義社會下的人文和美術情貌。

另外, 總是以多情角度觀察人生的王童也相信自己的創作直覺,拍攝《看海的日子》四處看景時,途經宜蘭雙連埤農田時,深受美景感動,因而有了《稻草人》的故事雛形,進而在到坪林拍片時,又戲台前遇到一位頭戴日本軍帽的精神異常男子,嘴裡喃喃有詞唸著無人能解的話語,王童直覺認為此人一定有故事, 開始從礦工與逃兵故事發想並深入中央圖書館考據研究了日據時期台灣農民生活的情貌, 再大量閱讀台灣鄉土文學作家作品,逐步發展出以台灣日治時期,人民被迫前往南洋作戰,農民悲情奉獻的時代風貌劇本,最後再結合當時賣座的外片《上帝也瘋狂》從一隻可樂瓶子發展出的喜趣故事點子,完成了《稻草人》的劇情架構。

同樣地,拍攝《稻草人》到金瓜石出外景時,突然撞見一座美麗的山景, 山間大霧茫茫,眼前盡是野百合飄動影像,心頭就想起一則淒美的愛情故事,加上又看了日本導演熊井啟的電影作品《望鄉》,於是就結合金瓜石開採金礦的古老傳說,以及參酌妓院傳奇,完成了《無言的山丘》故事藍本。

細筆寫情.大筆馭氣

在台灣田園山頭,一樣也可以拍出中原大地群馬奔馳的雄渾氣勢,這是王童在《策馬入林》中展現場面調度和攝影鏡位就完成的視覺功力。

拿日本軍樂鼓號對照台灣嗩吶,就看出「日本巨大台灣細小」,「日本粗暴台灣悲嗆」的文化對比趣味,這是王童在《稻草人》透過道具並列就完成的視覺震撼。

從美術轉任導演的人難免都會有意無意間凸顯自己的美術功力,但是美術出身的王童深諳「影像不等同於畫面」的道理,篤信寫實主義的他總是避免刻意雕琢畫面,而是回歸實用人生,再從中擷取美學力量,「為了美術而美術是不對的,」王童表示:「美麗的畫面, 再美也不過像是彩色月曆,不能帶給人們感動的力量。電影中的美術不是用來唬弄外行人的,看似平淡素穆,卻有硬功夫內涵其中才是本事。」王童追求的影像就是言之有物,要能深入戲劇核心,傳達豐沛的能量與資訊,讓人一看即懂即明白,而且能有會心一笑的力量。

例如,《策馬入林》中的五代十國歷史背景,無需字幕,無需旁白,只要透過彷雲崗石佛的林立雕像,以及彷唐風情的古廟山寨,歷史的質感和滄桑動亂的時代風情即已穿透銀幕,再透過假透視法的場景配置,狹窄擁擠的棚內攝影,也就能鋪展出寬廣的景觀力道。

例如許多人盛讚王童在《稻草人》中重建了台灣早期的「土角厝」和粗布麻服的質感,讓時代風情躍然銀幕,但是攝影師李屏賓透過蓊鬱竹林的選景,更直接有力地捕捉了台灣田園風味,一個蘊含千言萬語的鏡頭勝過人工造景,這正是王童服膺而且身體力行的美學風格。

這也是為什麼《無言的山丘》中,陳仙梅飾演的琉球雛妓富美子只要對著油菜花田,望著海天角落,她的思鄉之情即已溢於言表,而那副青春姣好模樣,就足以能讓涉世未深的長工阿屘(黃品源飾演)一見傾心,善用影像敘事的王童, 不用言詞,一個場景,一個鏡頭就說出了攸攸人世的兒女情長了。

偶有雕琢, 王童的詩意心情也總能讓人擊節讚歎, 例如《策馬入林》中的男主角何南(馬如風飾演)在大哥中了官兵埋伏被斬首後,憤而在林間強暴女主角彈珠(張盈真飾演)的戲,鏡頭不拍肉體磨磳, 不拍情欲嘴臉,只拍男女雙方各一隻腳,一個踢踹,一個蹬磳,欲望與悲憤的矛盾情緒已無需其他言語了。

感情內歛.情深無語

王童曾經形容自己的創作理念:「好電影,總要能撩起觀眾的衝動,繼而有回味的空間,讓觀眾細品創作者意欲傳遞的訊息。」做為說故事的創作人,他比台灣新電影的多數導演更懂得在故事經營上添汁加味,而非一味打造個人風格, 忽略戲劇趣味;然而比起通俗劇的濃烈煽情,他則是多了幾分理性的自制,在內斂低調的內心煎熬中反射人生情境。

實務上, 王童不愛傳統戲劇以主線敘事貫穿濃度,偏好多角經營,多線發展的劇情結構,一針一線,看似不經意地穿梭來去,時代風情卻也就如此緩緩展現。《無言的山丘》中,苦悶的礦工喜以人物春宮模型逗樂,看似插科打諢的情節與道具,卻直接道出了礦工在暗無天日的礦坑中討生活的沈重壓力,所以追逐男女嬉戲以求發洩,也因此帶出了蓬勃興旺的妓院風情,同時不但從而帶出兩度做寡婦的阿柔(楊貴媚飾演)在發薪日汲營肉體交易的無助人生,也讓同一個屋簷下的阿助(澎恰恰飾演)越想越不是滋味,從干預到示愛,從無力到歡欣,陌生男女的感情世界就在層層轉進的人生互動中有了人性的光輝與溫暖。

同樣地,《策馬入林》中何南因大哥有了血光之災,而有遷怒彈珠,強暴肉身的血光報復之念,彈珠亦不甘示弱,在何南起身寬衣後,即以髮簪刺中何南背後,心中有恨,穿刺為報,男女易位,勢均力敵下,何南不拔背上之簪,彈珠委身上馬,無言相隨的影像,則是具體而微說出了彼此由相對而諒解,由創痛來療傷的同理心,進而來到情意暗生的相憐相悅境界,也讓傳統戲劇中黑白分明的正邪角色,有了更開闊、更人性的理解角度,突顯了王童悲天憫人,不以傳統框架界定人生是非的戲劇掌控。

王童的作品一向關懷最低階的小人物,在表現這些手無寸鐵的小老百姓面對荒謬命運的卑微處境,不時亦有讓人莞爾的高級幽默,《稻草人》中的陳發(張柏舟飾演),被窮困生計壓得抬不起頭來,祈求土地公庇佑,卻不時口吐悲憤髒話,完全不合時宜,不合禮法,卻強而有力地表達了無語問蒼天,卻又不能不委屈求全的進退兩難;同樣地,跋山涉水扛著美軍炸彈要去換獎品的陳發兄弟,卻被當成禍害,只能把炸彈拋入海中,最無奈最絕望的人生卻沒有在此畫上句點, 反而是一直不爆的炸彈,猛然在海底爆開,炸死成群魚兒,人生巧合反而有了天公疼戇人的反諷趣味,最後,陳發一家老小祈願著三不五時能有天降炸彈,就能有海魚可吃的謙卑夢想,也因此有了讓人熱淚盈眶的笑謔能量了。

知人善用.開發潛能

在做學徒的奮鬥人生中,王童從不忘感謝前輩大師的開悟提攜之恩,在他的創作人生中,他亦從不吝惜替合作夥伴開創機緣,攀登人生巔峰。

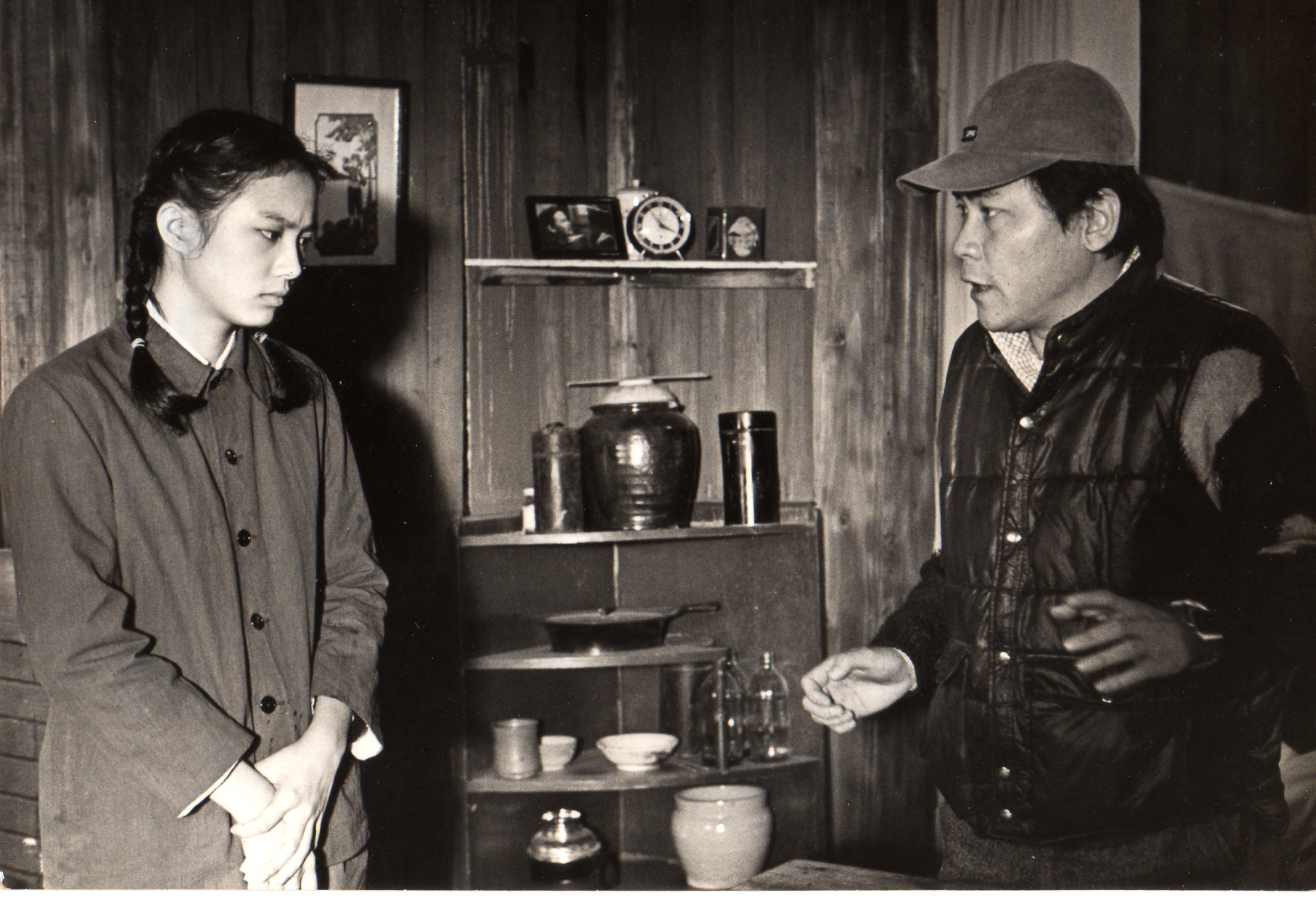

王童的導演人生中,成功在《假如我是真的》中改造香港歌手譚詠麟,在《看海的日子》中改變台灣女星陸小芬的演技縱深,使他們得能以精湛演技獲得表演桂冠,眾多原本只在本土電視劇中以誇張演技討好大眾的本土影星如文英、張柏舟、卓勝利、吳炳南、澎恰恰和楊貴媚等人,亦在王童有血有肉的戲劇作品中,如魚得水般悠遊自在,展現生猛活力。

至於技術人員方面,勇於創新的攝影師李屏賓在《策馬入林》和《稻草人》中展現的攝影功力和企圖心,讓他順利成為最搶手的台灣攝影師;曾獲四座金馬獎音樂獎的作曲家張弘毅也是毛遂自荐後,得能從《看海的日子》、《策馬入林》到《稻草人》,盡情探索傳統音樂與現代影像的共鳴互振手法,後來的陳昇與陳建騏等音樂家亦得能在王童的作品中一展所長, 成為台灣電影的幕後英雄。

王童曾說:「我看到劇本時,空間和畫面就出現了,看到演員時,血肉和靈魂就出現了。」拍片和繪畫都不喜歡重覆熟悉風格的王童,在挑揀演員時,特重內在的潛力與韻味,「我的工作就是負責把演員的味道給勾出來。而且藝術要新,不能熟練,熟練就易重複,一旦重複,就易生怠惰。」所以他著重演員表演的新鮮感,強調高反差的戲路嘗試。同樣地,技術人員面對求新求變的王童,也就得不時面對強大的需索壓力,滋發挑戰新視野新方向的反彈能量。

結語

中影退休後,王童仍有滿腔壯志,他的工作重心從劇情片轉往三D動畫製作上,要以自己專精的美術和戲劇功力,帶領台灣動畫走出傳統代工框架。改編自傳統話本小說《西遊記》的《紅孩兒:挑戰火燄山》,舉凡造型,節奏,視效和音效上都有新人耳目的成績;籌拍中的《大象林旺爺爺的故事》則試圖以本土的動物傳奇打造台灣動畫的偶像魅力,甫獲得國家文藝獎的王童提起電影,雙眼就有光有熱情,強烈的企圖心,旺盛的鬥志,依舊在他體內燒燃著。

本文作者∣藍祖蔚

台灣資深影評人,電影論述文字備受同業敬重。曾任《聯合報》記者,《自由時報》影藝中心副主任,台北愛樂電台「電影最前線」主持人,曾獲廣播金鐘獎最佳流行音樂節目主持人獎。

| 1942 | 4月14 日生於安徽太和縣,原名王中龢( 和),原籍為江蘇蕭縣。 |

| 1949 | 王童隨家遷至台灣。 |

| 1962 | 入國立藝專美術科( 第一屆) 。 |

| 1963 | 獲台灣大專美術比賽國畫組第二名。 參與邵氏公司袁秋楓導演來台拍攝電影《山歌姻緣》的現場工作。 |

| 1965 | 畢業於國立藝專美術科。 台北國際畫廊舉辦王童個人畫展。 |

| 1966-1970 | 進入中央電影公司,從練習生開始,逐步從背景繪畫工、美工、陳設及道具等基礎工作做起,再升任美術設計師,擔任美術與服裝設計工作,與李嘉、李行、胡金銓、宋存壽、白景瑞、陳耀圻等導演合作過30 多部影片 的美術設計。另亦負責「我們」舞台設計大展及「你我 他」空間設計大展。 |

| 1971 | 赴美國夏威夷大學東西文化中心,研習舞臺設計。並為楊世彭教授執導之《烏龍院》負責舞台劇布景。 |

| 1973-1975 | 回台灣後, 再為白景瑞、丁善璽、陳耀圻等電影導演的新片負責美術設計, 知名作品包括《英烈千秋》、《雲深不知處》、《八百壯士》和《一簾幽夢》等。 |

| 1976 | 以白景瑞導演的《楓葉情》獲第13 屆金馬獎最佳彩色影片美術設計獎。 |

| 1980 | 開始擔任電影導演,首部作品為改編自中國大陸作家沙葉新的傷痕文學作品的電影《假如我是真的》。 |

| 1981 | 《假如我是真的》獲得第18 屆金馬獎最佳劇情片獎,香港歌手譚詠麟則以該片獲最佳男主角獎。 執導商業文藝電影《窗口的月亮不准看》和商業喜劇片《百分滿點》。 |

| 1982 | 導演改編大陸劇作家白樺的傷痕小說《苦戀》, 並任白景瑞《怒犯天條》的美術指導。 |

| 1983 | 開拍根據台灣作家黃春明小說改編的《看海的日子》,創造台灣地區賣座達二千三百萬元的理想票房,女星陸小芬因《看看海的日子》獲得第20 屆金馬獎最佳女主角獎。 |

| 1984 | 開拍根據台灣作家陳雨航小說改編的《策馬入林》, 標榜寫實武俠片風格, 強調美術和視覺風格, 劇情張力亦不同於傳統武俠電影。 |

| 1985 | 拍攝取材自余光中舞台劇《陽光季節》的《陽春老爸》。 《策馬入林》與顧昭世同獲第22 屆金馬獎最佳服裝設計獎、與林崇文、古金田同獲最佳美術設計獎;與林崇文、古金田同獲第30 屆亞太影展最佳美術獎。 |

| 1987 | 開拍台灣近代史電影三部曲之一的《稻草人》。 《稻草人》獲得第24 屆金馬獎最佳劇情片獎、最佳導演獎和最佳原著劇本獎。 第32 屆亞太影展最佳影片獎, 影星吳炳南獲得最佳男配角獎。 |

| 1989 | 開拍台灣近代史電影三部曲之二的《香蕉天堂》, 影星張世以《香蕉天堂》獲得第26 屆金馬獎最佳男配角。 |

| 1992 | 開拍台灣近代史電影三部曲之三的《無言的山丘》。 《無言的山丘》獲得第29 屆金馬獎最佳劇情片獎、最佳導演獎、最佳原著劇本獎、最佳美術設計獎和造形設計獎。另獲第一屆上海國際影展最佳影片金爵獎。 |

| 1995 | 執導自傳電影《紅柿子》。 |

| 1997 | 升任中影片廠廠長,擔任行政工作。 |

| 2002 | 執導《自由門神》。 自中影製片廠退休,加入宏廣動畫公司。 |

| 2004 | 為白先勇版《牡丹亭》擔任舞台和服裝設計。 |

| 2005 | 監製執導《紅孩兒:決戰火燄山》 《紅孩兒: 決戰火燄山》獲得第50 屆亞太影展、42 屆金馬獎最佳動畫片。 出任金馬獎執行委員會主席, 為期兩年。 |

| 2007 | 獲國家文化藝術基金會第11 屆國家文藝獎。 拍攝智障青年紀錄片《童心寶貝》。 籌拍動畫片《大象林旺爺爺的故事》。 |