劉若瑀女士,優人劇團藝術總監,曾是蘭陵劇坊主要成員,演過《荷珠新配》;因主持「小小臉譜」榮獲「最佳兒童節目主持人」金鐘獎。後赴美紐約大學攻讀戲劇表演碩士,再到加州爾宛Irvine參與波蘭戲劇大師果托夫斯基,在山林中的「客觀戲劇」(Objective Drama)工作坊,學習果氏身體訓練法,以凝聚專注力,開發「表演者」的身體與心靈。

1988年,劉女士返台,在木柵老泉山上創立了「優劇場劇團」,開始從事劇場本質深度追求。每天早上,她與團員們在山上與自然土地間展開了「溯計畫」的訓練和排練,重新自我認識;學習台灣民間技藝、祭儀,並打太極等,開啟了小劇場「鍛鍊專注身體」的方式來創作新戲,其作品有《重審魏京生》、《鍾馗之死》、《山月記》、《水鏡記》等劇。1993年,劉女士邀請有近20年擊鼓經驗的黃誌群先生給團員進行擊鼓訓練。他們以山為家,遠離塵囂,每日清晨練拳打坐,午後跑山、擊鼓;靜坐、武術,成為訓練課程的重心,劉女士將「劇場」和「擊鼓」兩項藝術結合為一,靜坐,是其表演質地的基礎,因此形塑了「優人神鼓」的獨特優然質樸的表演風格,她自我總結那是一種「呈現生命品質最好一面」的表演風格。

蘭陵、Grotowski和阿襌——我誠摯感謝生命中的際遇

1981年我放下剛獲得電視金鐘獎的光彩,帶著蘭陵劇坊摯友的離情,到紐約想要弄清楚,「什麼是表演藝術?」這門學問。

兩年後,在紐約大學的教室裡,相遇,之後的一年便在加州的牧場接受他嚴格的「客觀劇場」訓練。

1993年,也就是「優」成立五週年時,黃誌群(阿襌)帶著安靜和清澈的目光從印度回來,告訴我「先打坐,再打鼓」。

蘭陵劇坊引領我年少懵懂的心,找到了生命的方向——「舞台上的表演者」,在加州Grotowski的人類根源探尋計劃,棒喝了我對生命價值的重新認識,而沈著、清醒、按部就班的黃誌群,是上帝的禮物,他務實的腳步,不經意地,陪伴著我,整合了過去蘭陵和加州的經驗,成為今日優人「道藝合一」的實踐能力。我誠摯感謝生命中的際遇——蘭陵、Grotowski和我的伴侶阿襌,這三個階段,三種際遇,正是滋養我成長的三種力量,我誠摯感謝。

今年剛好是優劇團20週年,藉國家文藝獎的機緣,感謝所有支持優的朋友、師長、觀眾,和這20年來所有曾經在「優」的老泉山上劇場流過汗水的「山上優人」,是你們的辛苦和成長,「優」的這座山才被灌溉、滋養。也感謝所有曾經在山下工作的「行政優人」,也是你們的熱情與努力,山上優人能安心穩定地堅持下去。

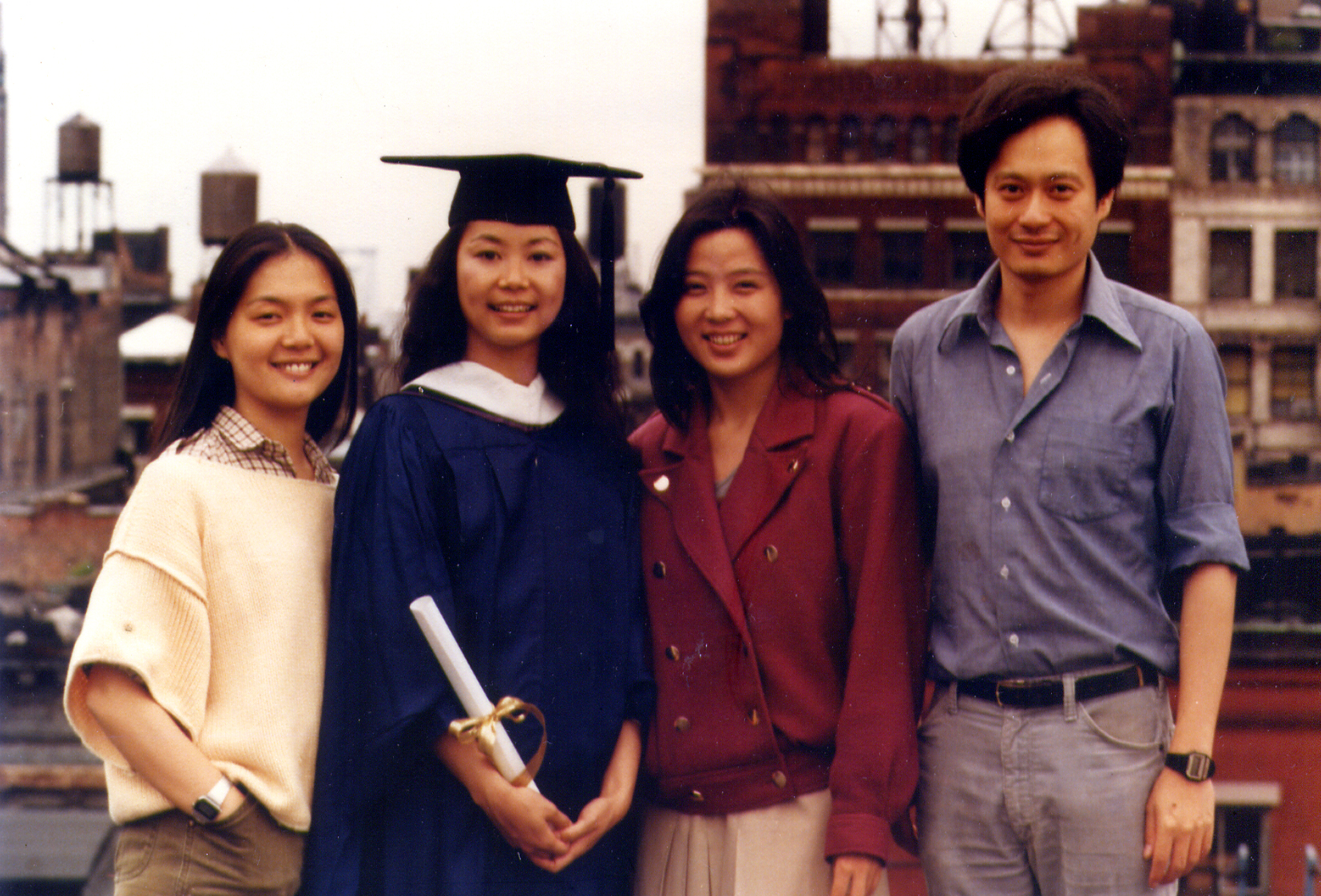

最後,我要特別感謝支持我的老爸、老媽和大姐,沒有老爸,「優」沒有這座山,也無法成就優人的力量。而大姐的照顧,讓身為藝術工作者的我和阿襌有個安定的家,還有今年「優」完成了50天雲腳台灣1200公里的徒步計畫;5月11日返回台北的那天,正好是母親節,面對兩廳院廣場兩萬多觀眾的熱情,我潸然淚下,那天我過了生命中第一個沒有母親的母親節,是母親在天上的愛支持著我平安回來並將繼續走下去,感謝您我親愛的母親。

藝術是生命的自然流露

劉若瑀二十年「尋根」之旅

若說劉若瑀有「天生的表演細胞」,應該不誇張。

劉若瑀出生於新竹眷村,父親是軍隊裡的康樂官,耳濡目染下,嗓門大又口齒伶俐的她,從小就是學校唱遊課上最突出的學生,也常代表學校去參加各種朗誦比賽,在舞台上很是自得其樂。

她上有三個姊姊、一個哥哥,姊姊「很淑女」,哥哥一天到晚往外跑,她這小老么只好被父母當小男生般使喚,至今從她爽朗的笑容,和談話時偶爾流露的一股豪俠之氣,仍不難想像她童年那番「英姿」。

高中畢業後,她憑優異的術科成績考上文化學院(今文化大學)戲劇系國劇組。當時她跟一般大學生一樣愛跳舞玩樂,還沒認真想將來要做什麼。她會走入劇場是因為,大四那年去補習英文,遇到一位熱愛電影的外籍老師,那老師常帶她去當時台北藝文界人士集資放映歐美藝術電影的「台映試片室」看電影,就在那裡,她認識了研究戲劇的金士傑、卓明,研究電影的黃建業,研究葛吉夫哲學的黃承晃……等人。

金士傑接手耕莘實驗劇團,而後創辦蘭陵劇團,便邀請學戲劇又清麗活潑的劉若瑀加入,最早的排練場也在劉若瑀家(台北興隆路)。 劉若瑀擔任女主角的蘭陵創業作《荷珠新配》演出後,一砲而紅。當時原名「劉靜敏」的她,立刻成為台北劇場圈備受矚目的超新星。

劉若瑀認為那段期間對她最重要的影響是,與她演對手戲的金士傑、卓明、李國修、李天柱……都是已能收放自如的資深演員,也是反省能力很強的知識份子,他們在她心底深深種下一個信念:「表演是門學問,必須深入研究!」。

所以,當時她剛得電視金鐘獎,演藝前途正一片大好,卻選擇拋下一切,赴紐約大學進修戲劇。1983年中,知名的貧窮劇場大師葛托夫斯基(Jerzy Grotowski)來到紐約大學,她通過甄試,獲選加入葛氏在加州洛杉磯爾宛(Irvine)大學進行的「客觀劇場」(Objective Drama)訓練計畫。葛氏的訓練多在山野中進行,連日十數小時的課程常挑戰人的各種極限。劉若瑀就這樣埋頭接受一整年劇烈的「身心撞擊」,也因此撞見自己真實且艱鉅的戲劇功課。

例如,老師曾要他們用自己記憶裡最早的聲音、小時候的一首歌,來創作一個用身體與聲音編作的短劇,因為小時候的自己最接近自己的「本質」,那是「一個真正表演者必先回歸的第一步」。結果,劉若瑀發現自己沒聽過祖父母的聲音,也不曾到鄰村去體驗所謂「鄉土」風情,她只好選一首頗有中國味的流行民歌《紅酥手》來當創作題材。不料老師看了表演後,竟直說:「妳是『西化的中國人』!」

她頓時感到「被赤裸裸地拆穿」。「為什麼沒歌可唱?童年哪裡去了?我的『根』在哪裡?我是誰?」這些問題日夜煎熬著她。

就為了出發去找答案,劉若瑀展開漫漫二十年的「尋根」之旅,也在這旅程中創造了她的人生與優人神鼓的故事。

第一個五年:尋覓

到底從哪裡來?要往哪裡去?

1988年,優劇場誕生於求道的旅程上。

那時,完成紐約大學戲劇碩士學位的劉若瑀才返台不久,為繼續追隨葛托夫斯基進一步探索表演藝術,而遠赴法國、義大利。

再見葛托夫斯基時,劉若瑀把所學成果歡喜呈現給老師,然而老師卻說:不對,我們已不這樣做了。想起老師曾一語道破:「妳的作品是用頭腦『想』出來的,不是用行動『做』出來的。」再看到,連老師都一直在改變,學生怎麼卻一直固執成規呢?劉若瑀當下決定──要「回家」了!此後就「用自己的腳走自己的路」。

她想成立一個劇團,藉此實踐所領悟的表演真諦。她把這想法告訴正在研究戲劇史的老友陳玉慧。陳玉慧提到,表演者古時候就叫「優伶」,有時扮演的是人天之間橋樑的角色。「優」這名字,於是就這樣定下來。

返台後,為尋找真正屬於自己的「台灣文化肢體語言」,劉若瑀放下一切學院訓練,全心全意去探訪民間古老的戲曲、技藝,以及原始宗教科儀,把自己重新「種」回台灣這塊土地,也「重新養大」。優創團投入尋根「溯源」之年,也正是台灣政治解嚴後、社會新一波本土浪潮風起雲湧之時。優的一系列從傳統文化中探尋新生命的「溯計劃」包含三個部分:學術講座、田野採集及劇場呈現。

這時期的劇場作品主要是有計畫地將「溯計劃」中所接觸和學習到的文化,透過戲劇的形式轉換、表達。如《鍾馗之死》運用到踩高蹺和北管、太極拳……;《老虎進士》運用道士科儀中的吟唱、八家將的身體動作和中國儺面;《巡山頭》則以民間小戲「車鼓弄」為主要形式;《水鏡記》除了運用中國儺面和獅鼓外,戲服還模擬民間布袋戲的服裝特色。此階段優大量運用面具,發展延伸成各種戲劇元素,所以,一開始,面具儼然成為優劇場的符號標誌。

優劇場刻意捨棄劇院的精緻舞台,捨棄抽象、炫麗的辯證內容,在寂靜、生猛草莽的木柵老泉里山上劇場演出,模糊了舞台以及演員與觀眾的界限,大量運用台灣民間傳統表演藝術元素,在生活的、俚俗的意象中,卻創造出一種獨特的、略帶點宗教神秘氛圍的前衛風格。這第一個五年是優與民間文化對話的階段,在這過程中,優與台灣這塊土地有了進一步的連結,同時也對當時的台灣劇場界和許多「文藝青年」,有一定的啟發與影響。

第二個五年:沉澱

如何能活在當下?活出自己?

為優第二個五年揭開序幕的,是另一趟旅行。

第一個五年末期,黃誌群(即「黃志文」,後來改名。)加入優劇團,擔任優的打鼓老師。正式入團前,他獨自前往印度旅行,因遇到一位雲遊僧,而在印度練習靜坐半年。返台後,黃誌群提出「先教打坐,再教打鼓」,劉若瑀完全支持,且重新招收了團員,總共七人。

1993年1月,優人們在山上劇場首演《優人神鼓》,自此正式進入「優人神鼓」新階段。

劉若瑀給優人神鼓的定義是:優人是古老的表演者,神是自己的寧靜,在自己的寧靜中擊鼓,就是優人神鼓。

1995年亞維儂藝術節藝術總監費荷達西(Faivre Dar.Cier)拜訪台灣,在山上劇場看了黃誌群創作的《流水》,決定邀優人神鼓去亞維儂表演。於是,優將二十分鐘的《流水》發展成一個完整的作品,又於1996年8月在參加韓國釜山第二屆亞洲藝術節的時候完成了「聽浪」和「沖岩」,同年10月在國家劇院整合成《海潮音》發表首演。

那是優創團以來,第一次進國家劇院演出(之前曾在國家劇院的小劇場),演出之後,劉若瑀察覺到優人一直致力於「人」的訓練,而沒有在外在的多元文化層次上下工夫,這對表演藝術來說不夠完整,因此她立刻決定把敲鑼的短鑼槌改成長鑼槌,再加入了武術身體的運用,並邀請原住民雕刻家季拉黑子做鑼架和大神鼓架,葉錦添做服裝設計、林克華做燈光設計,重新整編成《聽海之心》再出發。

1998年7月,優人神鼓以《聽海之心》在亞維儂藝術節為第二個五年劃下一個振奮的句點。法國費加洛報說:「這些年輕漂亮、肌肉結實的光頭表演者就像一隊紀律嚴明的軍人,要不是他們身着戲服,你會以為他們就像僧侶一樣,他們的技巧就像經過了軍事化訓練一樣整齊,他們的表演又是那麼地驚人。」

第二個五年裡,創立優人神鼓的七名團員,除一位因家人極力反對而沒有成行之外,其餘六個人都到印度自助旅行一個多月。旅程中,劉若瑀在奧修社區學習神聖舞蹈,開啟日後神聖舞蹈加入優人神鼓日常訓練的因緣。而後去印度自助旅行也成了優團員必經的一種「洗禮儀式」。

印度歸來後, 1996年4月20日優人迎著落山風,從墾丁公園出發,沿台灣西部走回台北大安森林公園,608公里的路程從足下一步開始,這是優人神鼓第一次「雲腳台灣」。

優以「走一天路打一場鼓」,總共29天,行經608公里,演出25場,平均每天走30到40公里。劉若瑀說:「雲腳對優人而言是一個難以言喻的訓練方式,它從裡到外、從心靈的進化到外在的人事物,幫助優人走出自己的障礙,也走進別人的心靈。」

1997年11月優又展開第二次雲腳,行走台灣東部地區,名為「鼓舞相遇原住民──雲腳東部」。11月9日從日月潭出發,走900多公里,12月13日走回大安森林公園,共35天。

第三個五年:試煉

內、外在哪裡?動、靜是什麼?

走到第三個五年,優帶上一個五年的成果《聽海之心》,從台灣向全世界出發;劇團生活也跟著從內斂靜守,轉向開放忙碌。

這期間優拜訪過八個國家,32個城市,不只把台灣表演藝術修行者的力與美、靈動與寂靜,分享給世界各國朋友,也從表演旅行中,飽滿地吸收多元文化的滋養。

為了積極面對來自世界各地應接不暇的演出邀約,優從一個懷抱藝術理想與夢想的「半專業」團體,轉而組織成一個完全專職、給薪的專業劇團。

優的創作來自實際生活,優的創作和生活是分不開的,這五年正是鮮明的例證。因為李泰祥的建議,優團員平日的課程中加入鋼琴和西洋打擊樂,原本「土法煉鋼」寫曲寫譜的黃誌群,也開始學習使用正確的記譜方式。為了刻意在生活「留白」,給心靈更開闊的天地,這段期間,優還斷然捨下工作,轉而「大休息」三個月。老團員們於是展開各自的生活修練,例如黃誌群再去印度閉關;劉若瑀隨密宗上師到馬祖閉關,杜啟造到峇里島;從學校一畢業就加入優劇場的黃智琳,選擇去做她從沒做過的事情,到7-eleven打工,林秀金回去部落,黃焜明則留在台北山上帶新的團員。

他們也從日常生活的自我修持鍛鍊,轉入次第分明的幾種佛教修行法門,如內觀法,或藏傳佛教的密法。其間還曾遠赴西藏行腳。

這時期的代表作《金剛心》運用許多佛教意象與符號,也豐富表現一個求道者深邃細膩又充滿嚴酷挑戰的心靈世界,正充分反映優的表演藝術理念與精神。

《金剛心》動中有靜、靜中有動,既驃悍剛烈又溫柔空靈,以原始的能量傳達形而上的感悟,為觀眾創造出一個深刻感動的身心共振磁場。

2002年,《金剛心》這個作品獲得第一屆台新藝術獎表演藝術類的首獎,被喻為「結合了戲劇舞蹈樂曲及鼓,和其他劇場內外元素…………成功地完成一個充滿精神內在卻也引人入勝的美好演出。」

第四個五年:入世

出走其實也是回歸?分別原來只為合一?

第四個五年,優「開大門、走大路」,放下形式、包袱,不斷出發去進行「跨界合作」、「跨國合作」,融會整合多元文化。

優人劇團本身就是多國籍、多元文化的組合。團員來自不同國家、族群,學經歷的差異性也很大。

文化評論家林谷芳曾說,其實優人之道就是一條「道藝合一」的路,而道藝合一並不是一個新的藝術方向,中國自古就有這樣的藝術家:「對一個行者而言,能夠出出入入,才能夠遇到真正的勘驗。」

這時期的優,因為跨步出去整合某些社會資源,因此生活上出現了許多新風貌。

例如,2003年間,劉若瑀在課堂上聽到一個小說裡的故事:有個人射了一隻大雁,受傷的大雁急忙飛向一群樹叢中,他衝進樹叢才發現好幾隻小雁兒,本來射殺大雁的心突然變成惻隱之心,於是就救了小雁。她因這故事而創作了《蒲公英之劍》,講一個劍客悟道悟禪的歷程。修改《蒲公英之劍》時,有人引薦了少林寺武術館,所以優從2004年11月開始與少林寺武術館合作,將《蒲公英之劍》發展成《禪武不二》。

如何將禪跟武這兩個元素運用在舞台上,對這兩個團體來說,都是考驗。劉若瑀跟黃誌群去了少林寺六次,曾經全體團員都帶過去排練,下了很大的力氣和功夫,也支出很大的費用,終於完成初版《禪武不二》,但首演品質與理想略有落差。他們持續不斷修改《禪武不二》,一直到2007年5月,新版才開始全台巡演。

因為與少林寺合作,因此也必面對處理兩岸交流種種行政法規的現實問題;2003年,創辦「神鼓小優人」,一方面提供兒童與青少年學習靜心與打鼓的機會,一方面也是優人神鼓的薪火相傳;2006年,優人文化藝術基金會承接台北市政府永安藝文館的經營,必須進一步學習如何藉優的表演藝術與社區民眾生活互動。此外,2007年,優更進一步與景文高中合辦「優人表演藝術班」,預計每屆招收30名高中生,給予完整、務本的表演藝術訓練,強調理智、運動、情感三個中心的開發運用。自此投入正規教育體系內的自主學習教育實驗;2006年,優參加演出香港導演畢國智的電影《戰鼓》,與劇組在台東山上工作一段時間,親身觀摩電影的工作方式與戲劇語言。

2008年3月總統大選後,優從山上劇場起腳,展開台灣雲腳50天。這是繼1996年25天西部雲腳、1997年35天東部山地雲腳之後,第三度台灣長程雲腳,實地驗證台灣與優人在漫漫歲月裡的變化滄桑。

2008年7月,劉若瑀榮獲戲劇類國家文藝獎,優二十年藝術行旅至此已到達一個可以回首微笑的歇腳點,但劉若瑀說:「當下卻也是另一個新的起腳點。」

劉若瑀相信藝術是生命品質的自然流露,表演就是「表現出最好的生命品質」;換句話說,一個高明的表演藝術家,必須是個精進的修行人,也只有不斷精進的修行人,才能隨時隨地覺察自己的起心動念、言行舉止,也才能自由掌握、運用身心的能量,實現真正動人的表演。回首來時路,她認為所有際遇,不分悲喜榮辱都只是為了引導她進入一個下一個階段性藝術功課,和人生責任而來的,對這台灣文藝界的最高桂冠,她也如是觀照,如是感恩。

本文作者∣夏瑞紅

現任上善人文基金會執行長。曾任《大人物》雜誌、《時報周刊》、《中國時報》文化新聞中心記者,《中國時報》本土文化副刊寶島版主編、文藝副刊浮世繪版主編。中華民國新聞評議會傑出新聞人員獎得主。著作有《痴人列傳》、《阿詩瑪的回聲》、《報紙在日本社區運動中的角色與功能》、《人間大學》、《在浮世繪相遇》、《醬子就可愛》……等。

個人部落格:Xletter──http://blog.chinatimes.com/Xletter

紅牌直報──http://redpaper.wordpress.com

| 1991 | 6月,木柵老泉里山上劇場整建。 9月,邀請日本狂言名師野村耕介來台,於山上劇場主持訓練營。 4月,連續三年參加「白沙屯媽祖進香」。 |

| 1992 | 1月,《山月記》於山上劇場演出。 10月,《水鏡記》於山上劇場演出。 |

| 1993 | 6月,邀請擊鼓指導黃誌群加入,建立「先打坐,再打鼓」的訓練方式。 9月,優人神鼓第一次公開招生,七人全職在山上工作,成為創團成員。 |

| 1994 | 1月,「優人神鼓」成立。 3-5月,全團前往印度進行「溯心之旅」。 |

| 1995 | 9月,《心戲之旅》於山上劇場演出。 |

| 1996 | 4月,「優人神鼓.雲腳台灣」,徒步西台灣29天,608公里,演出25場。 |

| 1997 | 6月,《種花》於山上劇場演出。 10月,第一次於國家戲劇院演出,演出《海潮音》。 11月,「鼓舞相遇原住民」,台灣東部雲腳35天900公里。 |

| 1998 | 7月,《聽海之心》赴法國亞維儂藝術節演出,獲評為當年最佳節目。 |

| 1999 | 12月,與李泰祥合作《太虛吟III──曠野之歌》,於山上劇場演出。 |

| 2000 | 7-9月,《聽海之心》於台灣巡演,隨後前往威尼斯雙年藝術節、義大利東西方藝術節、昂雙年舞蹈節、瑞士洛桑藝術節演出。 |

| 2001 | 12月,《持劍之心》於新竹與台北新舞台演出。 |

| 2002 | 4月,《捻花》於國家戲劇院實驗劇場演出。 7月,《金剛心》於國家戲劇院首演。 8月,全團赴西藏岡底斯山雲腳。 9月,在指南國小和北政國中成立社團傳授打鼓和打拳,後發展為「神鼓小優人」。 12月,《聽海之心》於倫敦巴比肯中心劇院演出。 |

| 2003 | 3月,《金剛心》獲第一屆台新藝術獎。 9-10月,《聽海之心》於紐約「下一波藝術節」演出。 11月,《蒲公英之劍》於台北城市舞台演出。 |

| 2005 | 1-5月,六赴河南嵩山,展開《禪武不二》之創作與排練工作。 4月,承接表演36房——永安藝文館之營運。 6月,《禪武不二》於國家戲劇院首演;《聽海之心》赴莫斯科契訶夫國際戲劇節演出。 |

| 2006 | 7月,帶領全團至台東參與電影《戰鼓》演出,2007年10月首映。 9月,《與你共舞》於台北國家戲劇院首演。 11月,優人神鼓老泉山上露天劇場重建完工;首屆山上國際藝術節——「門」。 |

| 2007 | 5-6月,正版《禪武不二》台灣巡迴。 8月,「優人神鼓山上劇場」列登台北市市定文化景觀。 9月,與景文高中共同創設「優人表演藝術班」;優人神鼓與台北市立國樂團合作《破曉》音樂會,擔任導演。 12月,《入夜山嵐》於山上劇場首演。 |

| 2008 | 3月,優劇團20週年,雲腳全台50天、1200公里30場演出。 9月,《空林山風》台中中山堂首演及台灣巡迴。 9月,獲頒第12屆「國家文藝獎」。 |