建築師王大閎1918年生於北京,出身教養嚴明的家庭。英國劍橋大學建築系與美國哈佛大學建築研究所畢業。在哈佛期間,與貝聿銘同時受教於以創辦影響現代建築走向的包浩斯而著名的葛羅匹斯(W.Gropius)。1953年在台成立大洪建築師事務所,長期關注經營建築創作;他十分推崇古希臘全人的教育觀,除早年以翻譯並改寫的王爾德小說《杜連魁》為人所知外,也從事繪畫、作曲及寫作等創作工作。

35歲成立事務所後,每年都穩定推出質量均重的作品,未曾棄守建築作為文化創意的信念。作品極多,創作高峰期始自60年代初期,如:國父紀念館、外交部、台大學生活動中心、淡水高爾夫俱樂部、林語堂宅、台北濟南路的虹盧自宅、寶慶路的亞洲水泥大樓、登月紀念碑計畫案等。1995年77歲時還執行了一個住宅計畫案。如今他就算不再躬親建造,依舊不減他作為一個建築文化人的指標性價值,與對此地建築藝術的持續影響力。

王大閎先生於2018年5月28日辭世,享壽101歲。

每個人都有不同的喜好,所以要以客觀的標準來評量建築是很難的。

就我而言,安全是最基本的條件,嚴格的法規對建築師是一項挑戰,因此必須貼著法規的表面任自己的想像飛行。

我從不覺得自己有太大的成就,唯一足以告慰自己的是始終忠於自己的理想,不論別人是否欣賞我的作品,我總是盡其在我。

從求學到工作期間,我從來沒有想過會得到什麼獎,也從來不會為了得獎而去刻意的作一件事。我覺得把每一件作品在自己手中用心完成,最後呈現出來的結果就是給自己最好的獎。

今天能受到肯定得到國家文藝獎,我當然是很高興,也很願意將這份榮耀分享給多年來支持我的朋友與家人。

以緘默、簡單對抗喧囂時代的詩人—— 王大閎

我只想簡單地說

我祈求的不過是那高雅德慧

因為我們的歌聲中承載了

這麼許多種音樂

因而漸漸沉沒

因為我們的藝術如此巧飾

在層層金箔下

失去了輪廓

這是我們發聲時刻

不須夸夸而談

我們的心靈明日將重新啟航

──葛羅培斯1968年引希臘詩人塞佛西斯贈王大閎手稿譯文

歷史背景

上個世紀50年代初,台灣剛經過戰後通貨膨脹所造成的經濟低迷,社會也處於國共戰事隨時再起的陰影下,美援的再次進入,讓岌岌可危的台灣有機會逐漸站穩腳步,並慢慢在台電、台肥、工礦、水庫...等幾項重要的土木、機電工程恢復生氣,此時,無論是公部門的衙門、學校的建築或民間的房舍,幾乎都呈現停頓的狀態,即便有也都是為了上述基礎建設而建。直到1955年才陸續出現些許新都市建築,其中特別是由教會支持的宗教建築或美援協助重建的國立大學校舍,有較佳的品質。王大閎大概就是在這樣「蓽路藍縷」的時代,從上海、香港來到台灣,並成為台灣戰後第一代令人仰望的建築領導人物,時間是1952年年底。

出生

在1949年前後因國共戰爭來到台灣的大陸人不計其數,但王大閎則顯得特別。他是廣東東莞人,1918年生於北京,為中華民國第一任外交總長、司法院長王寵惠(1881-1958)之獨子,與蔣、宋及孫家皆有私誼。王大閎一歲多因母病逝,一直居住在外婆家蘇州,從出生到十二歲間,先後待過北京、蘇州與南京,十三歲左右,則因父親王寵惠前往海牙工作,而至瑞士念書。所以蘇州小學畢業後,只前後在南京金陵與蘇州東吳初中讀了一年半的書,隨後至巴黎學法語數月,1930年就進入瑞士栗子林中學就讀。至歐洲前這段經歷可以說明出生書香世家的王大閎在中國傳統北京三合院住過,也對母系的落腳地江南蘇州不陌生,無論是後者的庭園或城市小徑,因為所有這一切傳統空間經驗日後在他的建築中汩汩流出,宛如記憶的隧道,那麼自然就跟新的、西方的現代經驗銜接。

歐洲

瑞士栗子林中學,學校共七、八十位學生,在二十幾位老師的照料下,過著軍事化的生活。這讓王大閎除參與團體生活外,也開始過著獨立的生活。當然父親的選擇是嚴苛的,可以想見如此的出生背景,又是獨子,在國內很容易因周圍環境的影響而恃寵而驕。在語言方面,王大閎也繼承了父親語言的天份,因此在瑞士法語區的這所學校,他有機會同時打下英、法與義大利語的良好基礎。另外或許是自幼愛看武俠小說,以為會打架,就是俠客作風,大概是屢打屢勝,同學還送給了王大閎一個「中國運動員」的封號。1936年考上了英國劍橋大學的機械工程系,一年後轉建築系。聽說劍橋校長還為此親自勸說王大閎得三思而行,意思好像是說,學機械工程在日後國家重建較為有用,也比較能為國效力等等。

進建築系第二年,應該是1938年,學校舉辦了一項餐館設計的競賽,王大閎獲得了第一名及一枚獎章,這是他建築榮耀的開端,因此他一直保留這份記憶在其卷宗裡。他也曾提到:「有一年在巴黎渡假時,我應邀去參觀一家法國名牌車VOISIN的工廠,這牌子的車子不是大量生產的,而是特為顧客定製的。引擎性能優越,車身講究,線條雅美,被稱為法國的『勞斯勞艾斯』(指勞斯萊斯,作者按)。因為我曾買過一輛,廠方特地請我去參觀他們的新車型。那天他們正在製造一架車身,用的是鋁料而不是鋼鐵。我興緻非常濃地站在一旁觀看。廠長向我解說歐洲名貴廠牌的車身多數用鋁製造,因為鋁不生鏽,比鋼輕,可以減輕車身重量。我注視間發現他們正製造中的車身好像要比我買的那輛低矮,因此線條更漂亮。廠長讚賞我的眼力,並說明那輛車因要送往日內瓦車展中去展覽,所以他們故意把車身做矮了一公分半,使線條更有快速美」。從這段自述我們可以看出王大閎對美感有不同於一般人的敏感性,這多來自於天生的傾向。

美國時期

1941年或許因歐洲戰事吃緊,王大閎轉往美國,進哈佛大學建築研究所,與被納粹迫害、移民美國的前德國包浩斯校長葛羅培斯(Walter Gropius. 1883-1969)學習,班上同學還有貝聿銘與強生。這段時間的專業教育,讓他擁有了作為建築師的扎實基礎,也打開了視野,因此建築不只是美學,也是一個可以介入社會的工具,他就曾提到:「影響我最深的是盧梭一篇論文〈社會公約〉(Le ContratSocial)」。儘管如此,王大閎還是對美國有所抱怨的,拿「哈佛和劍橋相比之下,我深感哈佛大學讀書生活的狹窄,粗俗和緊張。在哈佛追求學術和技能,成為生存的目的而不是生活的方式。劍橋大學的生活卻充滿了悠閒和優雅,除了追求學識外,更為了尋求更富廣的生活,也就是古代希臘所宣揚的全人教育」,或者是「......哈佛大學可以產生一位甘迺迪總統,但不可能產生一位王爾德。非要牛津大學或劍橋的水土才能培植出一個王爾德」。這些描述都充分說明王大閎對物質文明的極度敏感,這自然影響了王大閎日後譯寫王爾德的《朵連‧葛雷的畫像》為《杜連魁》的主要原因。

1942年10月取得建築設計碩士學位,畢業後,拒絕普林斯頓大學(Princeton University)之「彈道學」(Ballistics)研究計劃與馬歇‧布魯爾(M. Breuer)事務所的邀約,接受當時的駐美大使魏道明邀請,在華盛頓中國駐美大使館任隨員。期間在美國各雜誌共發表五個作品,並參加一次通用汽車公司的門市(Dealer Establishments)設計。關於後者王大閎有段敘述:「我在哈佛畢業後便到華盛頓中國大使館工作,曾利用空暇時間參加過一次通用汽車公司的設計競圖。約一個月後,我接到通用汽車公司的賀電和信,說明這次競圖有四千五百多人參加。我得到了一項獎和一筆獎金。我記得貝聿銘也參加了這次競圖,他是和一個同學合作的,也得了獎。當時華盛頓時報派一位記者來訪問我,寫了一段報導。這是我第一次接受記者的訪問。」至於上述提到的五個作品亦不可輕忽,其中已可讀出他往後建築思想的根源。

上海與香港

1945年,二次世界大戰結束後,國共內戰隨之又起,因此一直要到1947年王大閎才回到上海,隨即與四位友人共同成立「五聯建築師事務所」,同時在上海市政府都市計劃委員會負責「大上海都市計劃」。大陸政權轉移後,遷至香港,期間經常台北、香港往返,可惜這段不算短的四年時間,我們所知不多,仍待後續研究。1952年因父要求而到台北。

台北

王大閎在台灣住了56年,以他這樣的專業養成,在當時的亞洲絕對屈指可數,沒想到他不著書立說,很少演講,只接受過台北工專工業設計科建築組(今台北科技大學建築系)主任蕭梅的邀請,兼任過設計課六年。最近因為展覽緣故,我們細心整理王大閎個人的重要資料,還發現一張逢甲大學建築系的兼任聘書,有沒有真正赴任就不得而知了。儘管早年多少成大建築系學生都是在參觀完王大閎的建國南路自宅或虹廬才算接受過現代建築的洗禮,學校也屢次遊說他至成大任教,卻從沒成功過。倒是後來開業以後早期的員工幾乎清一色都是成大建築系畢業的學生。

記得早年在學校受教於王大閎時,每當評圖,有老師在批評學生的作品時,他總會說:「也不盡然如此,他的設計還有其他優點」之類的話,也聽過接受我們訪問的「大洪建築師事務所」老職員說:「王先生永遠不會順著你的話說,因此連拍他馬屁都很難」;還聽過王鎮華老師提過:「每次在建築師公會開會,當大家話題都浸淫在抱怨的情緒時,他就會踩煞車」。王先生的話不僅多面向觸碰人生,且像他的建築一般精簡不囉嗦,他常講:「簡單就是美,卻不單調」,似乎回應了他鍾愛的德國建築師密斯的警語:「少就是多」,這要多少經歷才能淬鍊出這一點道理啊!就像1968年老師葛羅培斯引希臘現代詩人塞佛西斯贈王大閎手稿裡的幾句話:「因為我們的歌聲中承載了這麼許多種音樂,因而漸漸沉沒;因為我們的藝術如此巧飾,在層層金箔下,失去了輪廓」。

還記得有一次與王先生在Page One座談,王先生總是避開批評別人的話,也不願意對當下表達太多意見,總之沉默居多,當我好奇的問,你覺得安藤忠雄如何,他竟說不錯,我又問給他打幾分?王先生竟回答說九十分,這是我少數聽到他對他人的評價。我們發現當他談到自己的專業時,總是退到很裡面,相對於今天多數建築師是用嘴巴談建築的風氣,大不相同。我常想,王先生一生試著努力活在一個比較簡單、不吵雜的世界裡,來創作他的建築、文學,譯寫他的愛情詩篇與科幻世界,雖然有點寂寞,帶點憂鬱,然而這不就是創作的溫床?

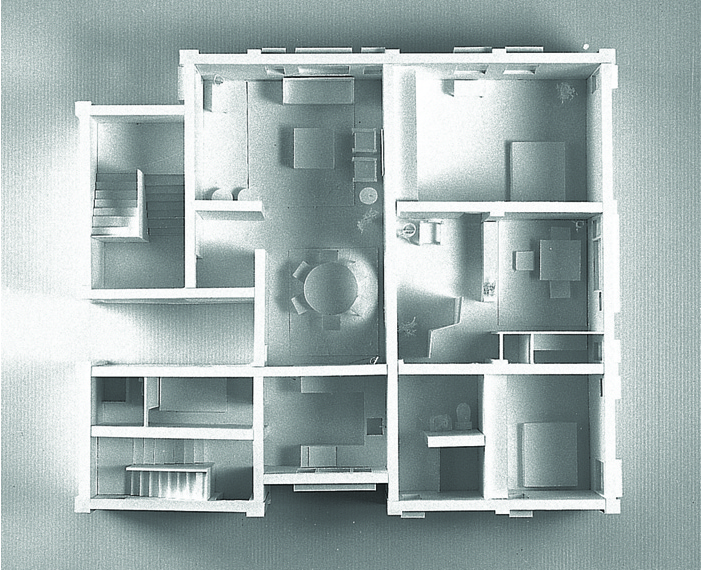

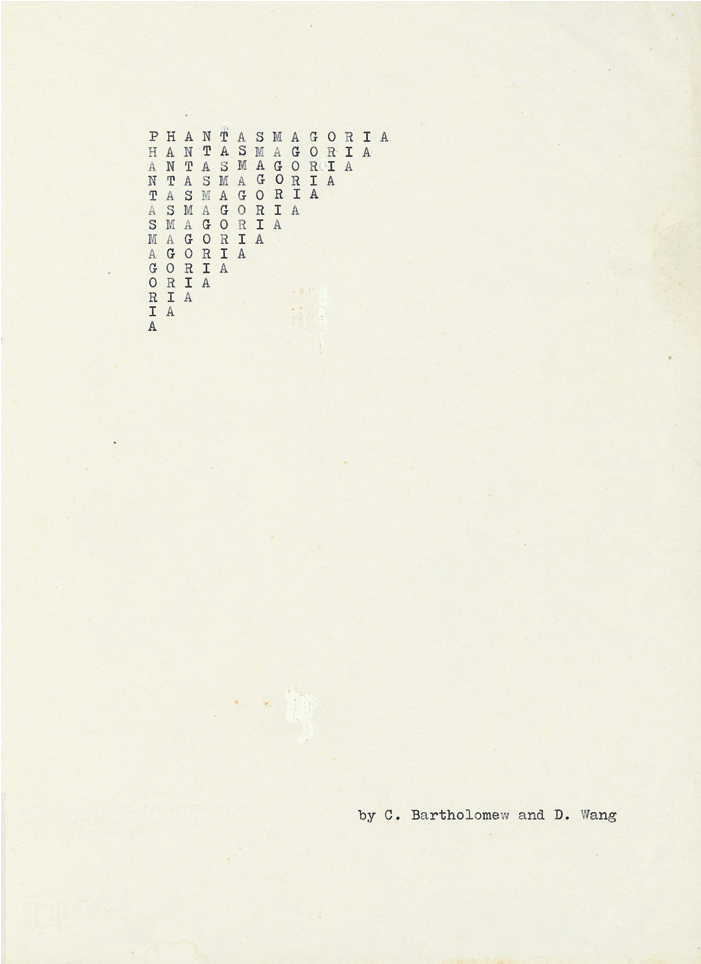

他一生三個願望:譜一首曲子、寫一本小說與蓋一棟好建築。如今實現了曲子,而且已在誠品書店董事長吳清友陽明山自宅演奏過;科幻小說我們則發現了一堆草稿,裡面包括封面與前言,封面,是由書名《Phantasmagoria》構成的魔幻三角形,封面底部則由C. Bartholomew 與 D. Wang兩位作者署名。而前言,裡面提到了前生(西元3069年)乘坐Medusa太空船遊歷太空的小孩的回憶,這應該是小說的故事;好建築?同樣未實現,應該就是《登陸月球紀念碑》了,這棟純白潔淨無瑕的紀念性建築不只是紀念阿姆斯壯登陸月球與「中美」兩國的友誼,其實也是在感受政治壓力《國父紀念館競圖案》後的妥協與磨難(1965-1972),與隨後商品化時代來臨後的精神救贖吧!

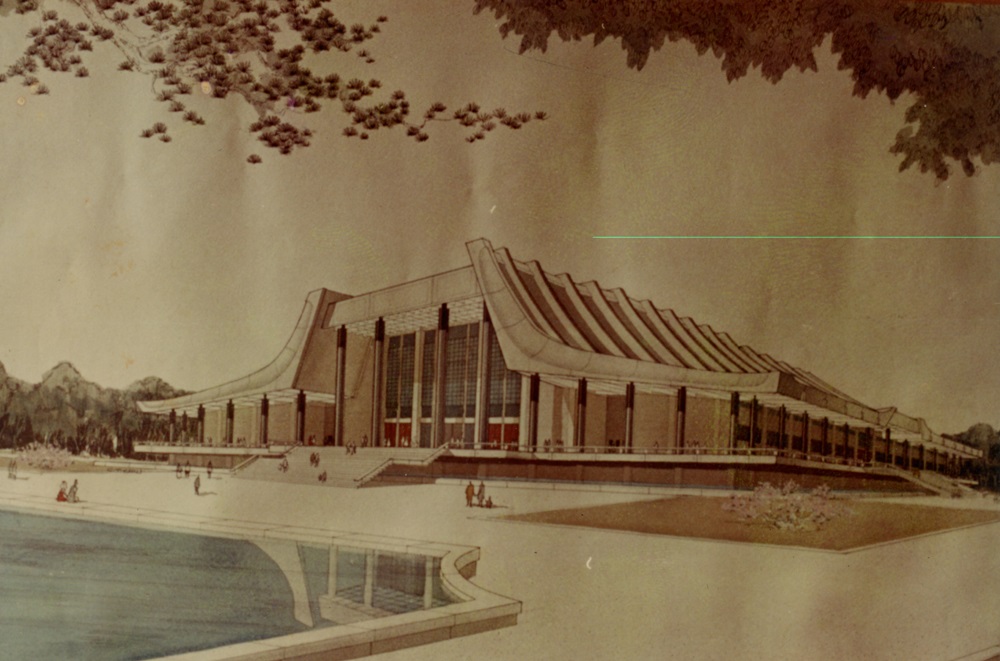

登陸月球紀念碑

早在1965年至1969年間,人類還未登月之前,王大閎已經浪漫地在思考如何建構一座紀念塔來紀念這人類歷史的一刻。1969年,登陸月球成功,王大閎再度對他的模型做最後的修改,並將此一構想發表,同時對美國方面進行初步的接觸。1969年12月號《Progressive Architecture》雜誌登了一篇專文,介紹這一個紀念碑,獲得美國建築界的普遍好評。美國的民間團體,對這個紀念碑非常感興趣。紛紛進行爭取活動。休士頓及亨城來函要求把紀念碑立在他們城內。休士頓寄來三張空照地圖,標出登月碑的基地位置,徵詢王大閎的意見,阿拉巴馬州的Huntsville市市長也來函積極的爭取。為了促使這一個贈送紀念碑的盛舉早日實現,熱心人士組織了一個「中華民國國民籌建登月紀念碑委員會」,負責推動各項事宜。委員會由前外交部長魏道明支持,有各界人士百餘人參加,1974年10月18日起,開始籌建工作。

紀念碑全高252.71呎,每一呎代表一千哩,象徵月球與地球之間最大的距離252710哩。紀念碑由兩片高窄的碑塔組成,矗立於一個方形的基座之上,碑的頂端部分是一段平板,由頂端而下至基座,漸漸形成兩個半圓形,內部圍成一間直徑三十呎的紀念堂。堂之上方一直挑空至頂部,仰望是一線藍天,高度似乎延至無限。這一線狹縫,日夜之間,將有萬千光影的變化。

這一對潔白的碑塔,聳立向無邊的蒼穹。這一對碑塔象徵人類伸向天空的一雙手臂,表達了人類獲取月亮的渴望,同時也象徵了人類對宇宙的崇拜。設計所表達的,是人類登月的驕傲與面對無盡的空間與時間的謙卑。《登陸月球紀念碑》本身是紀念人類的成就,但是內部設計卻有小教堂的崇敬與肅穆,提醒吾人隨時記省人類理性的限度與人力之不逮,在無邊的宇宙中,地球只不過是恆河沙數的星球之一。在整個設計的外觀與內部,均以極簡單的形式,表達出最複雜的情感,以寧靜與純淨駕馭激盪與變化。

結語

從他的養成教育可以讀出,他是少數第一代華人經歷過「完整」養成的建築師,先是出身於中國上層社會的書香世家,體驗過北京、上海與蘇州的傳統建築空間,之後在人文歐洲浸淫多年,最後在美國又「親炙」第一代前衛現代建築師葛羅培斯、密斯等人,讓他自信、輕易地遊走在兩種文化之間。自然他對傳統空間不僅有身體的經驗,還有極深的思索:「中國配置上的一進又一進,一間穿一間,很能滿足人們『神秘感』的需要。......中國的牆也很能發揮它的作用,像隔絕住宅與外界,增加了住宅裡的含蓄感」,這些看似簡單易懂的道理,卻要完整的養成與生活經驗來完成,我們相信1947年王大閎回上海後,一定常到蘇州,因為那絕對不只是兒時的回憶,還是一個重要的醞釀期,因為王大閎腦袋裡裝載的西方「現代性」正與古老的中國傳統交會,期待另一個生命的火花。所以1953年的建國南路自宅、1955年的羅宅、1961年的台大學生活動中心與禮堂、1964年的虹廬為什麼那麼扣人心弦,其實是積累了許久的文化思考。在我們重新評價王大閎時,你會發現五四以來那些爭論「中學為體、西學為用」的論調是顯得多空泛與無用啊!因為沒有透過實踐的論述永遠只是空中樓閣,因此從兩個文化融合的思考來看,王大閎對華人文化的提醒與預示,建構了下一階段台灣建築文化的反省與再出發。

| 1917 | 7月6日生於北平,廣東東莞人,父親王寵惠是一國際知名的法學專家(早年曾駐荷蘭海牙國際法庭法官譯德國的民法為英文,深獲評論界好評,並將其列為美國大學教科書),歷任中國第一任外交部長,行政院長及司法院長。母親楊兆良在生下王大閎後不久過世。 |

| 1929 | 讀蘇州東吳初中一年級。 |

| 1930 | 進入瑞士栗子林中學過著極其嚴格的學校生活。 |

| 1936 | 進入英國劍橋大學機械系,一年後轉建築系。 |

| 1938 | 參加校內比圖獲英國劍橋大學建築學會首獎。 |

| 1939 | 英國劍橋大學畢業。 |

| 1941 | 進入美國哈佛大學建築研究所拜師葛羅培斯,同班同學有貝聿銘、強生。 |

| 1942 | 研究所畢業,至華盛頓任中國大使館隨員。 |

| 1943 | Variety Of Houses From Identical Prefabricated Units──Designed By Harvard Stuedents,發表於《New Pencil Points》雜誌(1943.12)。 |

| 1944 | Competition Entry,發表於《Arts and Architecture》雜誌(1944.04)。 |

| 1945 | 28歲於大使館任職時參加美國通用公司競圖得第四名(有4500餘人參加),並接受華盛頓時報記者訪問報導。The Atrium Town House,發表於《Interiors》雜誌(1945.01)。 |

| 1946 | For Civilized Ablutions and Submerged Meditation,發表於《Interiors》(1946.01)。 小住宅,《Interiors》雜誌(時間待確定,可能是1946年前後) |

| 1947 | 共同創立五聯建築師事務所(與陳占祥、黃作燊、鄭觀萱、陸謙受等四人) |

| 1949 | 大陸陷共隨政府來臺,在香港待了兩年多。 |

| 1950 | 在香港兩年多,期間補領劍橋學位證書。 |

| 1953 | 35歲在台北開設大洪建築師事務所,建國南路自宅是王大閎事務所開業的第一件建築作品。 |

| 1954 | 成大建築系校內刊物《今日建築》第五期10月創刊號,介紹建國南路自宅,影響當年許多年輕建築學子。 |

| 1955 | 《今日建築》第十一期12月停刊號,持續介紹日本駐華大使官邸及松江路羅宅。 |

| 1957 | 國立臺灣大學理化館,王大閎第一棟在台大校園的建築。 |

| 1958 | 父親王寵惠過世,為父親設計在東吳大學後山的墓園。 南投中興新村臺灣省政府辦公廳與二樓連棟式、四樓公寓式宿舍。 |

| 1960 | 中油公司馬公辦事處。 |

| 1961 | 臺大學生活動中心與禮堂周邊計畫;臺北監獄、龜山監獄總辦公樓、工廠、禮堂;故宮博物院邀請競圖;國立臺灣大學化工館。 |

| 1962 | 國立臺灣大學地質館;北水源路高爾夫俱樂部。 |

| 1963 | 淡水高爾夫俱樂部;臺灣大學法學院圖書館;林語堂宅。 |

| 1964 | 濟南路虹廬;菲律賓駐華大使館及官邸;香港幸福塑膠花公司六堵廠房。 |

| 1965 | 臺灣銀行高雄加工出口區分行;國立臺灣大學化學研究中心;台富食品廠泰山廠房;國父紀念館邀請競圖;臺灣銀行臺北四樓宿舍。 |

| 1966 | 開始譯寫《杜連魁》 臺大保健中心;亞洲水泥大樓;國立臺灣大學新建女生宿舍(女九舍)。 |

| 1967 | 艾斯赫工業公司淡水廠房;南僑化學公司辦公樓;物資局高雄倉庫。 |

| 1968 | 葛羅培斯引希臘詩人塞佛西斯寄贈王大閎。 登陸月球紀念碑計劃案;亞東工專新建教學大樓及徐元智圖書館。 |

| 1969 | 士林福樂冷飲部;外交部長官邸牛天文宅;徐有庠忠孝東路宅。 |

| 1970 | 臺大歸國學人宿舍;良士大樓;吳火獅宅;許柄棠宅(陽明山共五棟,含阿拉伯大使館)。 |

| 1971 | 教育部辦公樓;松山機場擴建。(原名交通部民航局國際機場大廈擴建工程,與沉祖海、陳其寬) |

| 1972 | 外交部辦公大樓;鴻霖大廈;國父紀念館;高雄中鋼公司辦公樓宿舍等工程。 |

| 1973 | 孫科墓園。 |

| 1974 | 南港中央研究院生化研究所。(設於台大) |

| 1975 | 南港中央研究院植物研究所(李先聞紀念館)。 |

| 1976 | 南港中央研究院三民主義研究所;國立臺灣大學農藝館。 |

| 1977 | 《杜連魁》王爾德原著──王大閎譯寫出版。(1993年修訂再版) 慶齡工業研究中心;邱如雪宅;張群宅。 |

| 1978 | 《中國當代建築師──王大閎》,林盛豐主編,未出版。 |

| 1979 | 天母公寓(又稱弘英別墅或石牌住宅);陳重義宅。 |

| 1980 | 東門基督教長老會教堂;南港中央研究院資訊科學研究所。 |

| 1981 | 臺北東吳大學辦公室及教室;板橋遠東紡織招待所;板橋徐氏紀念圖書館。 |

| 1982 | 中壢南新餅乾廠;珠海中學校舍禮堂。 |

| 1983 | 臺灣電力公司高雄發電廠配置。 |

| 1984 | 台南成大文學院;南港中央研究院歷史文物陳列館。 |

| 1985 | 外交部辦公樓增建;南港中央研究院分子生物研究所。 |

| 1987 | 中央研究院學人宿舍。 |

| 1994 | 台中陳夏雨公寓住宅。 |

| 1995 | 《王大閎作品集》, 蕭梅主編,國立台北技術學院建築系,1995年7月。 |

| 2006 | 「久違了,王大閎先生」建築回顧展,地點:台灣設計、藝術與建築展演中心(TADA Center),策展人:徐明松、阮慶岳。 《久違了,王大閎先生》紀錄片,行政院文化建設委員會出版,寶花傳播公司製作,節目顧問:徐明松。 《移植現代性,建築論述與設計實踐──王大閎與中國建築現代化論戰,1950-70s》,國立臺灣大學博士論文,研究生蔣雅君,夏鑄九教授指導。 |

| 2007 | 「久違了,王大閎先生」建築特展,地點:國立國父紀念館,策展人:徐明松、阮慶岳。 《王大閎──永恆的建築詩人》,木馬出版社,徐明松著,2007年5月。 《國父紀念館建館始末──王大閎的妥協與磨難》特刊,國立國父紀念館出版,徐明松編,2007年12月。 |

| 2008 | 《國父紀念館建館始末──王大閎的妥協與磨難》紀錄片,國立國父紀念館出版,寶花傳播公司製作,節目顧問:梁銘剛、徐明松、王俊雄、王守正。 |

| 2018 | 辭世,享壽101歲。 |