表演藝術家金士傑於1970年代初,畢業自屏東農專畜牧科,隻身北上,帶著一身自修所得的文學與電影知識,和當小說家、電影導演的志向,投入台北的藝文圈。1974年開始,他陸續在劇場中演出基督教藝術團契的《和氏璧》、《第三害》、《嚴子與妻》、《位子》(張曉風作品),中國戲劇中心的《大漢復興曲》、《楚漢風雲》(李曼瑰作品),和中國文化學院的《一口箱子》(姚一葦作品),1978年,接下耕莘實驗劇團的團長職務,經由陳玲玲介紹邀請吳靜吉開設現代劇場的訓練課程,歷經一年多的艱苦磨練之後,與卓明、劉靜敏、黃承晃等人共同成立了蘭陵劇坊,在1980年第一屆實驗劇展中以《荷珠新配》一鳴驚人,而後更以編導演作品《懸絲人》、《代面》、《摘星》、《家家酒》、《螢火》等。

不時遇到年輕學生在聯考前選組選系,和入社會前選擇就業發生困惑,我慎重其事的問:「你的興趣是什麼呢?」答曰:「不知!」許多次這樣的對答之後,我才遲遲看見自己的幸運,我的興趣從小一直又清又楚的隨我至今,它是個源頭,它是一個群:四郎、真平、孫悟空、唐三藏、金銀島、基度山、赤銅鈴之助、月光大俠、馬丁路易、傑克李蒙、樂蒂尤敏、孤星淚、苦兒流浪、姜子牙和妲己、諾亞和方舟、大衛和巨人、崔小萍和趙剛。

隨著年紀,這個群會長大,會變形,有時擴充,有時換血,不論我走得多遠,和這個源頭始終血脈相通。服務自己的興趣,所以不會有辛苦,不會有值不值得,無所謂報酬或是評價。

它只要求一件事:要使它更好玩,它才能玩得下去。

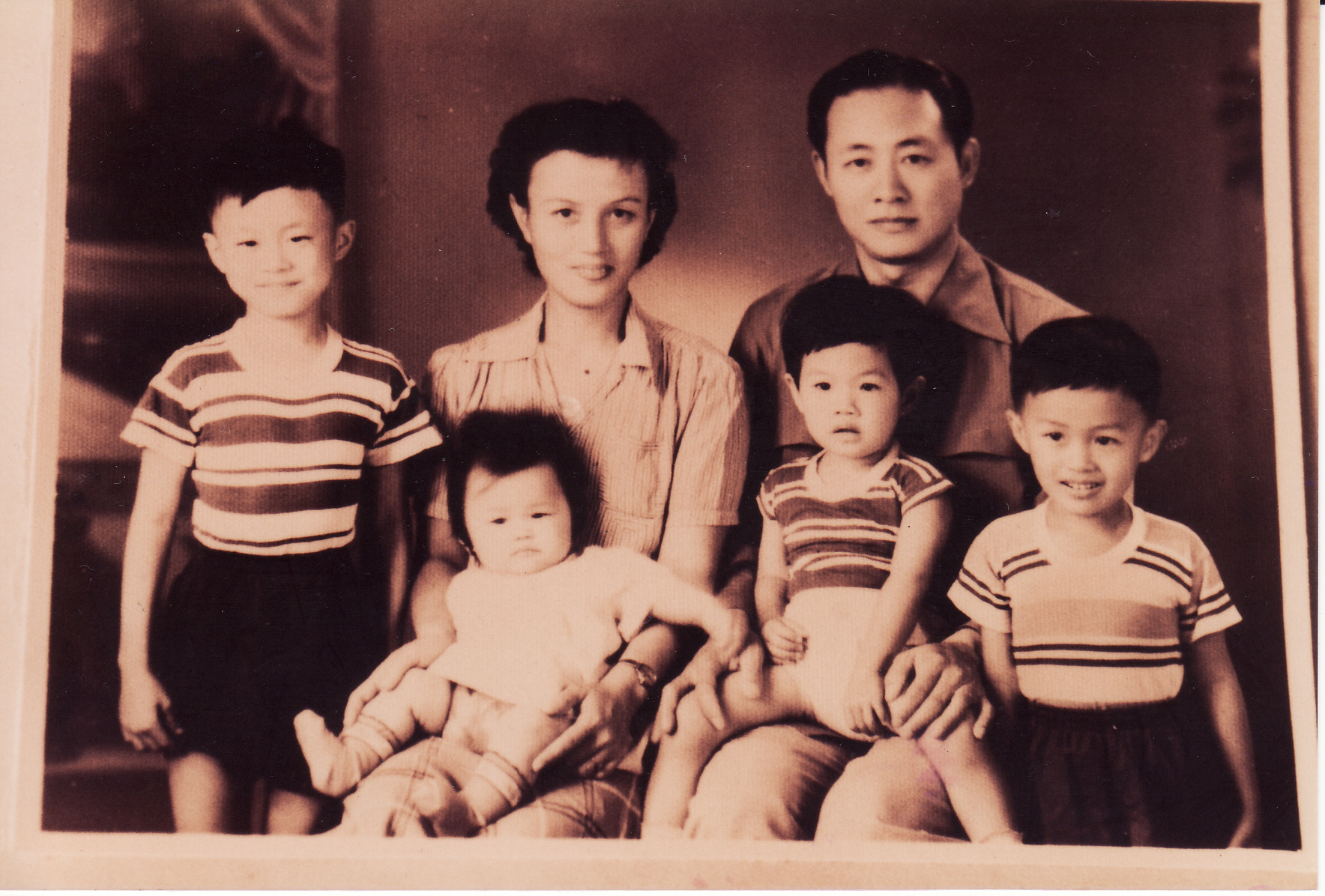

今天得這個獎,無論如何我必須提起這個源頭,特別感激我的父母親,他們為我安排了適當的土壤,讓它得以存活。在生命剛起步時,它可以看成是興趣,也可以是誤入歧途。記得那時爸爸每次帶我去看電影,一路上坐在單車後面我那雀躍飛揚的心情。他還買了「兒童樂園」、「少年旬刊」,同班小學生開心地輪流傳閱。媽媽帶領教堂的主日兒童聚會,那些傳奇故事,詩歌卡片,令孩子們流連忘返。稍長,告別南部家鄉,對父母親說「我要北上,做些對這個世界有益處的事。」別說他們聽不懂,我自己也踩不到地。他們不追問,就是支持我,默默地、信任地、滿滿的溫情、全然的不指望回報,直到今天不曾改變,93歲和88歲。

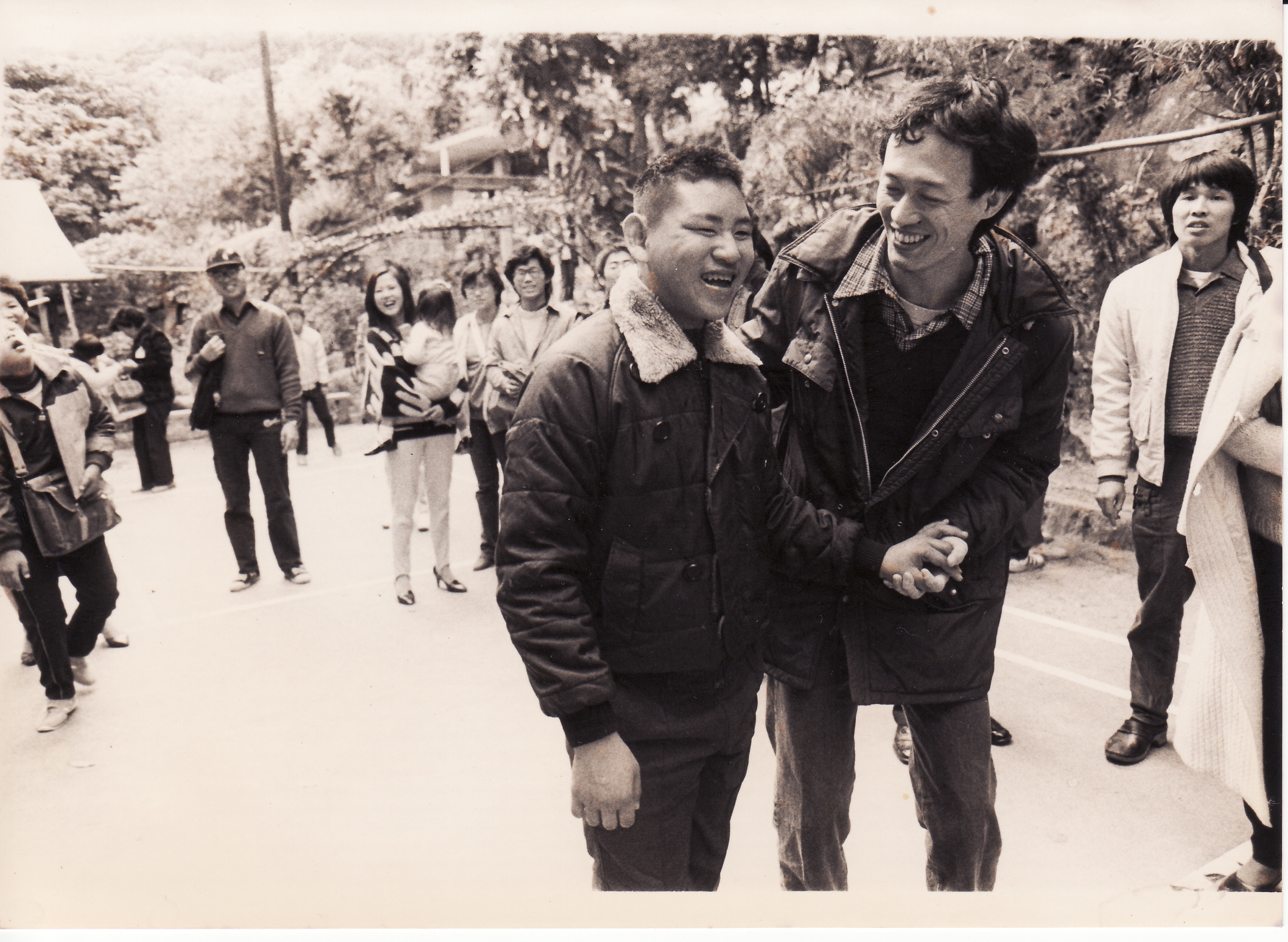

我說不清我正在作的事,是表演、導演還是編劇,我一直把它看成一個不可分的整體,自私的說,不想讓太落實太辛苦的某個「局部工作」使我的興趣疲乏。說白了,就是,就是貪玩。在蘭陵劇坊的年代裡,「玩」這個字可真是個大開竅,守舊的老民族,沉重的老靈魂,學年輕學幽默學造反。指導老師吳靜吉說「百無禁忌」,他說:「不要那麼嚴肅,好好的去玩!」他開啟了我們對劇場無邊無界的想像,他教我們了解創作的來源必須是自己的身體,他讓我從小的興趣得以開花結果。對劇場對我們對我他是一貫的:默默的給予,輕輕的讚美,熱情的擁抱,然後害羞的微笑告辭。我由衷的向他致敬。

要感激的,還有,開門讓我第一次站上舞台的張曉風、林治平、黃以功,每次演出前大家圍一圍安靜的禱告,是我日後永遠套用的內心儀式。還要感激,在蘭陵陪我一起打拼的夥伴,生命中最燦爛的年紀我們心連心的奉獻給了黑膠地板,世間少見這麼沒有功利色彩的一群人。

還有,汪其楣教我嚴格和勤懇的對待表演,賴聲川教我更寬容更祥和的創作觀,北藝大的師友督促我治學與演藝的齊頭並進,甚至我新婚的妻子時而叮嚀我自律性和向陽性。許多許多的謝謝,有些人我來不及說,有些人已不在世。

還記得有一次楊德昌對我說:「金寶,你覺不覺得好的作品沒什麼特別的,不就是不停的做功課,ㄞˊ的嘛!像建築個房子一磚一瓦的......」我想,我自以為貴的「興趣」,也在磚磚瓦瓦之間,尋找它自己的下一個舞台。

在創作中洞見生命,以孩子氣永保純淨 ── 金士傑

在表演藝術界,台上台下的大師、名角兒很多,但,能讓人親親熱熱、歡歡喜喜想到、見到、聽到,就打心底生出溫暖的前輩卻寥寥無幾,在劇場界人稱「金寶」的金士傑,是其中最難能可貴的一個。

他之所以為寶,最為人所熟知的理由,當然首推他在台前的光芒,演技早已毋庸置疑的他,能善能惡、亦莊亦諧,既能創造出《暗戀桃花源》中江濱柳那樣的癡情不移的經典角色,也能挖掘出《莫札特謀殺案》中深沈偏頗的薩列瑞;就算只是出現五分鐘,如電影《徵婚啟事》中那個羞澀又寂寞的余文,金士傑都絕對是最讓人難以忽略的身影。

對於觀眾來說,金士傑幾乎是演員這個名詞的品質保證。

但,除了演出四十多齣劇場作品、十多齣電影作品與近十齣電視劇等這些台前的光芒,金士傑更是編、導、寫皆全才的創作者,他是演員,是書生,是詩人,更是真正嚴格的藝術家。金士傑早期的重要合作者賴聲川說,「因為他的存在,讓這個雖不豐足也不遼闊的世界,變得有重量與格調。」

究其成長與創作歷程,這些重量與格調,不僅來自於他在台上台下所散發的光芒,更來自於他對於戲劇、對於人生的尊重與思索。

從真實生命中啟蒙的創作基本功

生於南台灣屏東縣東港的金士傑,從他那字正腔圓的口音,不難想樣他小時在空軍眷村裡的生活背景,在那個沒有網路與資訊爆炸的年代,中年得子的金伯伯給金寶最大的寶藏,就是帶著小小的金寶,進出電影院、書店等等充滿故事與傳奇的地方,而溫柔的金媽媽,則是帶著小金寶虔誠地去教堂參禱,也讓小金寶從小就熟讀聖經中新舊約等諸多善惡分明的故事。

在那個節目與花樣都比較少的年代,人的腦袋裡卻可以有許多留白的空間,跟發呆的奢侈,在那樣的養成下,某程度很幸運地被縱容的小金寶,心中開始隱隱感知,「說故事」這件事情,可能會變成他未來的不悔路。

隨著年紀漸長,因為南台灣藝文資源的限制,金士傑並未進入專業藝術院校,而是就讀屏東農專畜牧科,畢業後本來想北上找尋自己的創作夢,但因為父親的期許,他還是勉為其難地去台南的一處牧場養豬為業,算算,這是他這輩子幾乎可算是唯一的「正常」職業。

養豬與創作之間,乍聽似乎天差地遠,但對於金士傑來說,回首那段日子,與真實生命共處搏鬥的經驗,反而教了他身為創作者最基本的一課。

從配種、餵養、接生、送宰,金士傑事必躬親,純真善良的他,甚至會在夜半去唱歌給豬仔們聽,即使知道總有一天這些「孩子」都要送去宰殺變現,金士傑仍然對牠們一視同仁地細膩溫柔,而牧場對於牲口的態度是很現實的,豬養肥了就得宰,豬仔弱了也得早早坑殺免得多費飼料,而處理的方式竟然是直接丟焚化爐,想要盡量減少豬仔折磨的金士傑,覺得與其讓牠們活活被燒死,不如先殺了牠們,讓牠們痛快上路,於是鼓起勇氣試著摔死牠們,沒用,只好狠下心,拿起路邊的大石頭用力砸向豬的腦袋,鮮血、腦漿噴得一身都是。

很難想像,現今看起來樸素爾雅的金士傑,年輕時為了生計竟然被迫滿手血腥,這樣分裂掙扎的日子,前後將近一年多,也讓金士傑在本該還是盲動無知的青春歲月,就早早開始思索死生取捨之間的無奈必然,終於,他還是決定離開北上,正式開始追尋自己的夢想。

從熱血到放鬆 開啟台灣劇場史新局

就跟所有離家尋夢的人一樣,剛來台北的時候,金士傑從底層做起,做些鋪地毯工人、搬家工人等體力活,但工餘的時間,他卻沒有拿去浪費鬼混,除了堅持閱讀大量書籍之外,還開始學著編寫劇本。

無論面對多吵雜的環境與多浮躁的同伴,金士傑都可以沉下心,白天揮汗工作、晚上在別人喝酒打牌的時候安靜面對白紙摸索自己的創作,一輩子沒上過一堂編劇課,他花了整整十個月,終於寫出第一個劇本,名字就叫《演出》。

1970年代初期的台灣,歷經台灣退出聯合國、中日斷交、釣魚台事件......等等接踵而來的外交挫折,凡是稍有自覺的知識分子都對台灣前途命運與大眾社會生活關心焦慮,而在這樣的大環境不安氣氛中,那時的金士傑,年輕、熱血, 尤其看到台北都會生活的膨脹與浮躁,金士傑甚至有著某種傳教士的悲壯心情, 「年輕時的一股熱血,會讓你想要去教化世人、去傳達有關真善美的事情。那是那個年代的一種狂熱,對於哲學、對於生命的追求。」金士傑說。

然後,老天就看見了他的努力。

在文藝圈的朋友輾轉介紹下,他認識了基督教藝術團契的負責人林治平和張曉風伉儷。在當時的劇場環境中,基督教藝術團契年度一檔的演出,以新穎、前衛的藝術手段去詮釋基督教義,頗受好評。黃以功導演的《和氏璧》中,金士傑扮演村民、官員等等龍套角色,而從此開始,一心想要說故事的金士傑,終於正式走向舞台劇演出之路。

金士傑回憶當時跟一些文藝青年朋友組讀書會,赫然在列的有黃美序、王墨林、陳玲玲、司徒芝萍、季野等現今也卓然有成的名字,而這些人的身分也是一時之選,有詩人、美術創作者、攝影師、戲劇教授等等各色專長,而這些人除了在專業領域上給了金士傑很多啟迪,也督促他交劇本,金士傑笑說,這等於是第一次認真地上編劇課,就算每次交了作業,難免會被批評、讓他不舒服,這段日子,他還是覺得受益良多。

然後在1977年,金士傑開始全心全力投入劇場世界,加入耕莘實驗劇團,接手主持與招兵買馬,接著在1979年,金士傑遇見了兩個改變了他的創作、也改變了台灣劇場史上的重要名字,吳靜吉與卓明,也一起共奠了台灣劇場界的重要里程碑──蘭陵劇坊。

在劇團第一齣正式演出前, 從美國學習心理的吳靜吉不急著找本排練,卻用大量的肢體訓練、即興與讓演員互動接觸的遊戲,先帶著一群成天思索生命意義的文青們玩了一年半,在這段「生活劇場」訓練中,金士傑的某些東西,被打開了。

吳靜吉看出金士傑過於熱血而沉重的使命感,因此並不給他嚴肅的東西,而是反向教他放鬆。尤其金士傑在接下耕莘後,他想重新洗牌,歸零一切重來,除了找吳靜吉開課外,他也一方面到處找尋新團員,只是限於經費,招募與發表的成果常常不如他想像,不管是招兵買馬過程中的冷淡,或是團員來來去去的不穩定,都讓金士傑焦慮著急。金士傑還是找到了一批志同道合的夥伴,如卓明、黃承晃、劉靜敏(現優人神鼓藝術總監劉若瑀)、蔡宏榮、旅居台灣的澳洲人杜可風(Christopher Doyle)等人,甚至連金士傑的堂姐金士會也被拉了進來。

這群人白天多半各自為五斗米奮鬥,家庭主婦、倉庫管理員、藝文團體行政、電視公司打零工之類的,然後工作一結束,一群人在《影響雜誌》寫影評、在西門町試片室看藝術電影,抱著片段填鴨的知識一腔熱血。

回首那時的盲動,金士傑說,「群」這個字很有趣,是聖經中原以形容魔鬼的字彙,而當時的這群人,抱著對現狀的憤怒與焦慮,某程度不無某種魔鬼式的狂熱與浮躁;但聖經中也說,在組成群之前,這群人其實都是天使,而吳靜吉對他們最大的幫助,就是讓他們發現並記起,是什麼讓他們站在這裡。

而想通這一點後,金士傑也開始比較放鬆而釋然,就像打通任督二脈般豁然開朗。「只要戲劇熱情還在,今年不做,明年做;明年不做,後年做,就好好儲存能量。」金士傑說,這樣的態度,深深影響他至今。然後,那齣改變金士傑生命、也改變台灣劇場史的作品就出現了。

《荷珠新配》,由金士傑編導、劉靜敏等人演出,本來只是想改編京戲中《荷珠配》的玩鬧之作,卻意外改變與挑戰了當時台灣劇場中,主題充斥政治教孝、表演僵化刻板的現狀,不僅引起前所未有的討論,賦予傳統故事全新格局與詮釋、以古諷今的特出之處,甚至更被視為是台灣當代小劇場運動的濫觴。

只想要好好說故事的他,沒想到一出手,說出了一個自己都沒有想過的天方夜譚。

在這之後,金士傑逐漸變成了台灣劇場舞台上不可或缺的名字,從演員、編劇到導演等位置,都可以看到他的名字,而雖然沒有進過一天戲劇科班學堂,只有短暫去紐約遊學,金士傑的養分來源卻是橫跨中西,從馬歇‧馬叟、箱島安等默劇大師,到中國京劇等元素的吸收與學習,都是他創作生涯上一路行來的累積。

儒雅的外型,讓金士傑在角色上很容易聯想到深情敦厚的好人,就如他所塑造的經典角色江濱柳,但,金士傑才不是這麼簡單的人呢。

在戲劇觀上,後天的自修讓金士傑吸納了許多西方現代戲劇、哲學、文學等思潮觀念,但從小在單車後座聽著爸爸哼鎖麟囊長大的他,在骨子裡又浸潤著「虛構不實、荒涼冷清而又熱鬧非凡」的中國古典戲曲的神韻;在表演上,他融合默劇對肢體語言的開拓與京劇中的身段,建構了一種金氏表演風格,內斂、精準加上傳達清楚的口條,有人形容他的表演就像是加法,一點一點地堆疊,一開始是零,或許不會太過搶眼,但隨著劇情的推進,不管角色在台上出現的時間長短,金士傑總是知道該怎樣在最關鍵的時刻,講出最重要的話、打到一百分的指標,一口氣打入觀眾心裡。

在表演方面,如《摘星》中的智障兒童、《暗戀桃花源》中一輩子無法忘懷年少戀情的深情江濱柳、《千禧夜,我們說相聲》中與你悵然若失地講著結尾學的沈京炳、《紅色的天空》中在冥冥中仍呼喚著「惠芳」的老金;而除了這些正面角色外,對於反派角色的掌握,金士傑也是遊刃有餘,在《新世紀,天使隱藏人間》中,是他首次扮演壞人,他形容「很開胃」,也為他之後扮演伊阿哥等反派角色開啟可能,如《莫札特謀殺案》中的薩列瑞或是近期《針鋒對決──Othello》(奧賽羅)中的伊阿哥等,都壞得徹底、壞得讓人百思不解。

究其演過的近百個角色,金士傑印象最深的,不是那個名氣比他還大的江濱柳,卻是早期的《摘星》,為了這齣戲,那段時間他們經常走訪啟智中心,而那些根本不懂得表演為何物的小朋友,卻成了他表演最好的小老師,在孩子的臉上,他看到好多好豐富的表情原型,而經由那段「這輩子最認真的田野調查」,他才發現原來演員可以和角色有如此深入、友善而美好的互動關係,到正式演出時,角色每一個動作都這麼自然而熟悉。

而在戲劇創作上,其編導的作品既有西方現代哲學、心理學背景,但是出身民間生活的他,又非常關心當代社會與人的處境。《荷珠新配》改編自京劇,卻契合著80年代初台灣社會「我自己是誰我都還搞不清楚」的身份尷尬的集體心理;《明天我們空中再見》以西方現代心理學的失憶/回憶為基調,切入的卻是都市中的人與人複雜的情感關聯;《螢火》則以封閉、慘烈、淒美的民族審美格調構造了一個虛擬的鬼魅世界,摹寫出的卻是個人在真/假、現實/故事的衝撞中的堅忍與執著。

除了現代戲劇作品,金士傑也嘗試以詩人的身分和舞者工作,跟羅曼菲合作的《不完整的寓言──蛇的練習三種》等;跟當代傳奇合作的京劇版《等待果陀》,除了承繼他一貫融會東西的探索外,應邀至演出時,更獲得當代貝克特權威沃特.阿斯姆斯連看兩次的讚賞。

在傳統與現代、東方與西方的溝通與交流上,金士傑也許算不上最為成功,但至少在這條艱難的道路上留下了探索的深刻足跡。而或許是早期養豬生活經驗的影響,對於生死的議題,金士傑早早就開始搏鬥,也因為試著看透而顯得吃力,他對於缺憾與陰暗的美學始終有著某種迷戀,他曾說:「即使站在天堂門口,身處桃花源的邊界,心中懸念的仍是缺憾的人生。」所以他的作品從來沒有佻巧的調笑,即使有著戲謔,後邊埋藏著的,卻是更多以藝術家良知承擔的人生責任。

即使藝術成就地位如此輝煌,走到這個地位的金士傑生活卻異樣簡單,身上穿的,幾乎都是朋友捐給他的舊衣服,金士傑並不介意二手貨,甚至對於人世氣味有著某種特別的依戀,而日常生活也是異常簡單家常,甚至喜歡自己炒辣椒醬珍藏或是與朋友分享。

回歸生活本質的簡單,或許是金士傑永保某種創作動力的基礎,在這個浮躁的年代,金士傑並不把時間花在上網等新世代的溝通方式,在沒有跟現任新婚妻子交往前,他連手機都沒有,一離開家就像消失在茫茫人海,要找他的朋友,都知道不二法門是打到他家,請答錄機秘書幫忙,在這個吵雜的年代,金士傑的堅持與疏離,使他可以更加清楚當下面對的社會與藝術的本質。

現在在台北藝術大學任教的金士傑,面對新一代的熱血藝術青年與學生,觀察到年輕一代的資源與資訊相較於當年的他們,當然豐富許多,但他有時在街頭巷尾或是校園走一圈,卻發現大家共同認同的點都差不多,年輕學生連自以為是的幽默和喜怒哀樂的方式都不再有任何的出人意表,太多的似曾相識,妨礙了演技裡面相當重要的一個元素:個別性。

從來不模仿任何人,創作中一點一滴都是自行琢磨而來的金士傑說:「語言是創作的基礎,而找出更進步的語言是要花工夫的,語言不只是表面上的字句堆疊,更是人的生命脈絡,包括表情、生理的反應、最細微的心裡的聲音等等,都應該是在認真觀察理解後,生長出來的無可取代。」

也因此,金士傑從來不重複自己, 就像寫文章一樣,他一直在找更好的表演、更好的造句、更好的主題,來闡述他對人生的思索,不管用什麼方法。

金士傑說,他早已「習慣」把全副精神放在創作上,「創作,可以克服虛幻的感覺,在創作的過程,我清楚感覺自己在呼吸、行走、感覺。」以深情著名的他,甚至認為即使是愛情,都沒法取代創作的快樂。

這是奠基於某種對於人的迷戀,金士傑認為,他最沒有遺憾的一件事,是感覺自己身為人。「做人蠻值回票價的,有很多麻煩,有很多好好壞壞的事情,全部加起來,叫做『值得』。」

回首他的藝術創作路,也就是因為這樣的單純跟認真,金士傑三十多年來為台灣累積的藝術資產,實在無可取代,在這個不確定的年代,我們還能有幸擁有這位真正紮實從這塊土地上長出來的藝術家,即使大環境再怎樣動盪、人心再怎樣飄搖,看見他,就像看見一種希望。

金寶,真正的台灣之光。

| 1951 | 生於屏東東港。 |

| 1957 | 就讀東港空軍子弟小學,著迷於螢幕與紙張間、樹下與屋外的故事流轉。 1963就讀東港空軍至公中學。 |

| 1966 | 就讀省立農業專科學校畜牧科。 |

| 1973 | 因為老父期許能有分正職,前往台南縣隆田牧場養豬。 |

| 1974 | 隻身北上,邊打工邊追求夢想,因緣際會加入「基督教藝術團契」,參與舞台劇《和氏璧》演出(擔任角色為村民戊與官員乙),是為表演的舞台處女作。 |

| 1975 | 演出舞台劇《第三害》。 |

| 1976 | 演出舞台劇《嚴子與妻》、《大漢復興曲》。 |

| 1977 | 演出舞台劇《一口箱子》,與王墨林等人組讀書會。 |

| 1978 | 演出舞台劇《位子》、《楚漢風雲》;此外首部劇本創作《演出》發表於《中外文學》,當時的編輯楊澤大為激賞;接手主持耕莘實驗劇團,擔任團長。 |

| 1979 | 演出舞台劇《包袱》、《公雞與公寓》,與吳靜吉及卓明等人成立「蘭陵劇坊」。 |

| 1980 | 演出舞台劇《貓的天堂》,編導舞台劇《荷珠新配》,另外則創作短片《那個破樓梯怎麼 辦?》、參與丁善璽導演的電影《碧血黃花》工作(兼任助導)。 |

| 1981 | 演出舞台劇《家庭作業》、《公雞與公寓》、《早餐》。 |

| 1982 | 演出舞台劇《社會版》、編導《懸絲人》、演出《那大師傳奇》。 |

| 1983 | 演出舞台劇《冷板凳》、《代面》、《演員實驗教室》。 |

| 1984 | 演出舞台劇《摘星》,獲學術交流基金會傅爾布萊特藝術家獎金而赴美研讀。 |

| 1985 | 編導舞台劇《今生今世》。 |

| 1986 | 演出舞台劇《暗戀桃花源》、編導《家家酒》,參與演出楊德昌導演電影《恐怖份子》。 |

| 1987 | 演出舞台劇《誰在吹口琴》。 |

| 1988 | 編導舞台劇《明天我們空中再見》編導,參與演出電影《棋王》、《酸甜》。 |

| 1989 | 演出舞台劇《這一夜,誰來說相聲?》、編導《螢火》,參與演出侯孝賢導演電影《悲情城市》。 |

| 1990 | 任國立藝術學院(現今台北藝術大學)戲劇系講師。 |

| 1991 | 再次演出舞台劇《暗戀桃花源》、電影《暗戀桃花源》雙版本,參與演出楊德昌導演《牯嶺街少年殺人事件》。 |

| 1992 | 演出舞台劇《漠‧水鏡記》,演出公共電視電視劇《地久天長》。 |

| 1994 | 演出舞台劇《紅色的天空》,參與演出電影《西楚霸王》、《天與地》、《獨立時代》。 |

| 1995 | 演出舞台劇《一夫二主》、改編導演《意外死亡(非常意外!)》,另外與服裝設計師羅紅芝合作服裝秀「某一個春天,一個衣服的夢」。 |

| 1996 | 演出舞台劇《新世紀,天使隱藏人間》。 |

| 1997 | 演出舞台劇《你和我和愛情之間》,演出電影《情義之西西里島》(黑金)、《抓姦、強姦、通姦》,參與演出超視電視劇《我們一家都是人》。 |

| 1998 | 演出舞台劇《我和我和他和他》,參與演出電影《徵婚啟事》、《春風得意梅龍鎮》、《果 醬》。 |

| 1999 | 演出舞台劇《一張床四人睡》、《暗戀桃花源》、《紅色的天空》大陸版,演出台視電視劇《花開花落》、大愛電視台《無私的愛》。 |

| 2000 | 演出舞台劇《X小姐》、與羅曼菲合作《不完整的寓言──蛇的練習三種》,參與演出電影《古惑仔之勝者為王》。 |

| 2001 | 演出舞台劇《千禧夜,我們說相聲》、《莫札特謀殺案》。 |

| 2002 | 編導舞台劇《永遠的微笑》。 |

| 2003 | 演出舞台劇《在那遙遠的星球,一粒沙》、《ART》、公共電視連續劇《孽子》,出版收有七個作品之個人劇本,共計三冊,由遠流出版社出版。 |

| 2004 | 演出舞台劇《威尼斯雙胞案》。 |

| 2005 | 演出舞台劇《如夢之夢》、以藝術指導的身分參與編導《等待果陀》,演出大陸連續劇《貞觀之治》,演出廣告《中華電信3G手機尋找愛狗篇》。 |

| 2007 | 演出舞台劇《巴黎花街》,演出大陸連續劇《家門》。 |

| 2008 | 電影配音《功夫熊貓》,演出電影《鬥茶》、《風中騎士》、《停車》,演出舞台劇《針鋒對決── Othello》。 |

| 2009 | 演出電影《白銀帝國》,演出公共電視連續劇《痞子英雄》、大愛電視連續劇《有你真好》。新婚,並獲國家文藝獎。 |