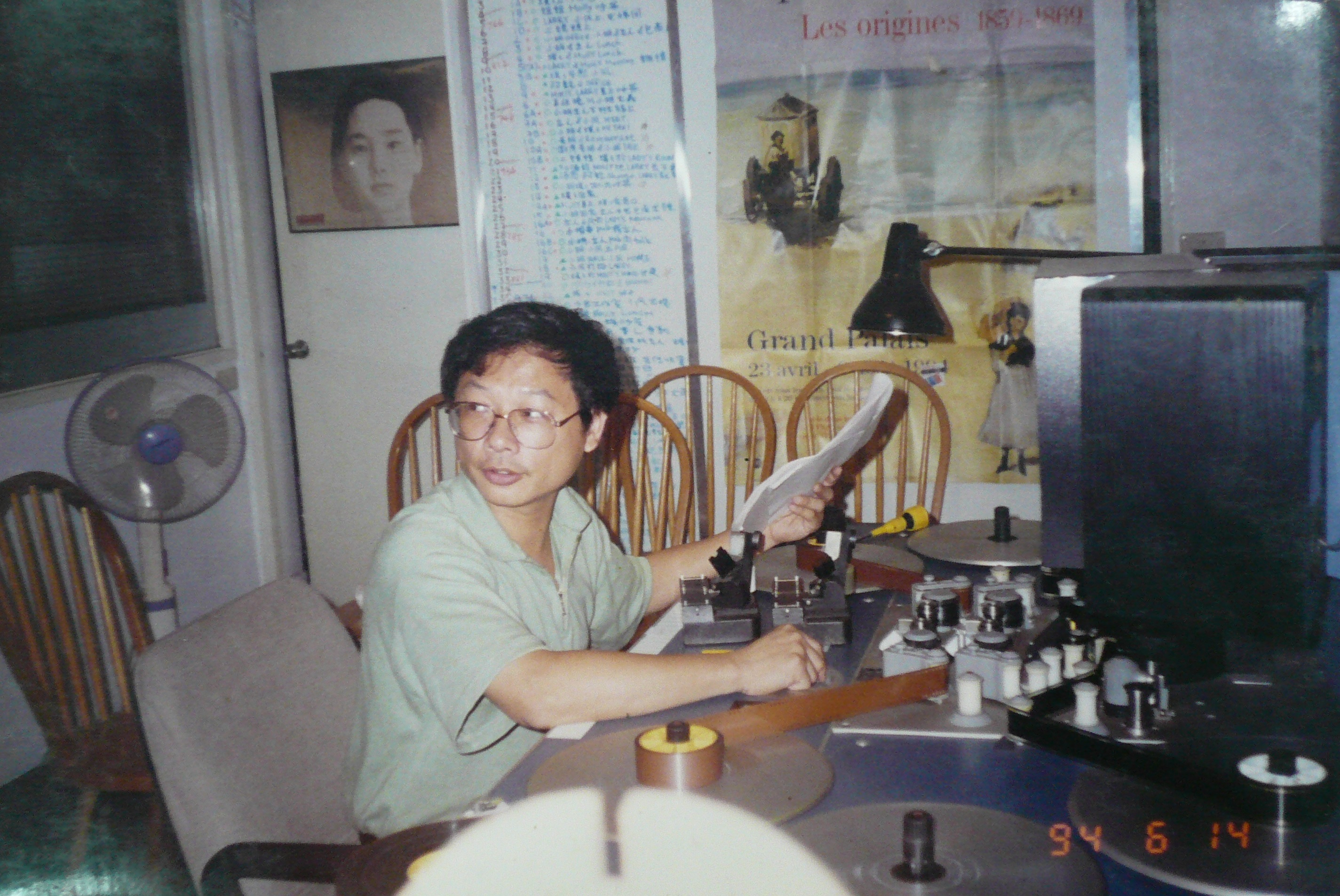

剪接指導陳博文,1953年出生,1978年入行,1980年開始剪輯工作,入行三十多年剪輯的電影,多達150多部,不侷限於電影類型,許多電影因他的剪輯而改觀,世界知名國際影展中得獎連連。韓國釜山影展於在2006年特別邀約前往開設「大師工作坊」,提供剪輯經驗、知識,以供韓國電影界借鏡。對陳博文而言,電影剪輯是個「發揮創意,再造電影」的過程。

台灣電影首次在法國坎城影展拿下最佳導演的電影──楊德昌導演的《一一》、台灣電影史上至今最賣座的國片──魏德聖導演的《海角七號》、台北電影獎百萬得主的電影──鄭有傑的《一年之初》等作品皆出自剪接指導陳博文之手。拿下東京影展評審團大獎的《牯嶺街少年殺人事件》,入圍坎城影展競賽項目的《獨立時代》,入圍柏林影展競賽的《麻將》,以及《夜奔》、《一年之初》、《紅葉傳奇》等片,也都因為他的剪輯,再造影片新生命。

雖然一直說服著自己,這個年紀已不在乎得不得獎了,但乍聞記者來電告知獲獎,內心亦不免一番激動 。在剪輯工作潛行了三十年,終於走出世俗不同的觀感,記得在剪《牯嶺街少年殺人事件》時,楊德昌導演對我說過:在專業技術領域很少有評審真正了解剪輯在後製過程所扮演的角色;影片的成功有幾分屬於剪輯的心血。

剪輯不是一個手藝匠而是一個真正藝術再創者。

1980年初從副導轉入剪輯時,每個朋友都以訝異的口吻勸我考慮,他們認為從事影像工作,最終目標應該是導演,因為他才是眾人注目的光環,但我還是決定我自己的路,我要的是能在不受外界壓力下,安定的做有挑戰性的工作,這些年來我確實做到了,在紀錄片中我體驗了人生;在劇情片中我創造了人生。

曾有人問過我,剪輯的工作像是閉關修行,如果有來生是否會考慮改行?我毫不猶豫的回答:如果有來生我還是會選擇剪輯,因為在剪輯中我享受工作;而不被工作享受。

感謝一路上不時有意外驚喜,能讓我在安定的環境中追求自我突破,父母、老婆在我剛入門時對微薄酬勞的容忍;好友楊胖在數位化轉換過程時的資助;杜篤之在工作上的互相砥礪;師父黃秋貴的提攜;導演李嘉、陳耀圻、但漢章、楊德昌、朱延平、賴聲川等在創作上的啟發與支持,還有各階段的導演:張志勇、何平、陳玉勳、張作驥、吳米森、蕭菊貞、簡偉斯、郭珍弟、鄭有傑、魏德聖......等對我的激盪與信任,一切點滴在心。

最後我希望小熊、以凡、以非、以十,你們要堅持理想,自信的邁步前行,也期待更多擁有才華的年輕人投入影像幕後的創作。

剪接師的人生智慧── 陳博文

如果將拍電影比喻為辦理一桌筵席,投資人就是筵席的主人,導演決定菜色,同時負責食材的採買。食材帶回廚房後,掌廚的緊接著出場,這一桌筵席的滋味,要看掌廚的烹調功夫。電影行業裡這個掌廚的,就叫做剪接師,臺灣的電影圈裡有一位無人不知、無人不曉的「大廚」,他就是陳博文。

陰錯陽差、因緣際會的電影路

陳博文出生於台南縣柳營鄉一個公務員家庭,排行老大,下有二弟一妹,父母皆出身地主家庭。外祖父為六甲鄉大地主,在當地頗具聲望。和台灣早期的許多地主一樣,陳博文的祖輩們精心將下一代培植成為醫師、教師這些深受社會敬重的行業,母系的大舅是歸國醫師,父系的姑表親戚則教師滿門,陳博文就是在這種公教的氛圍中成長。

學齡前他和小姑媽十分親密,這位姑媽也是老師,她教陳博文看書、畫畫,是陳博文藝文興趣的啟蒙者,這份興趣一直持續到成年,只是當時的他並不知道,這是他的天分所在。

守寡的祖母原本靠著三七五減租剩下的幾分田產過活,家中經濟尚可維持。但因父親生性海派,喜愛交友玩樂,終至為人作保,遭人倒債,最後房子慘遭查封,不得不變賣田產,家庭經濟因而陷入拮据。初中時曾為了註冊費,陳博文帶著國小的妹妹來到陌生的台北,尋找在銀行任職的二舅幫忙。家庭的磨難,並沒有讓他消沉,相反的,很早他就懂得要求自己獨立、自制,並且養成凡事不求人的骨氣。父親終於在搬到北部後安定下來,弟妹們隨之北上,他選擇留在老家和祖母作伴。

從小學起陳博文的數學成績一直很好,令他對當科學家心生嚮往,可是這個志向卻被英文成績所粉碎。新營高中時代,他參加合唱團,也寫作投稿,可是英文這個罩門繼續影響著他對未來的選擇,不得已之下轉向文史。填寫聯考志願時,因為心裡打算重考,他一共填了十六所國立大專院校,卻在這時候無意中瞄到一個對鄉下小孩來說很陌生也很冷門的科系,因為是國立的,所以將它填到倒數第二個志願。命運總是喜歡跟人開玩笑,平時成績中等的他,偏偏以全班最高分考進這一個科系──國立藝專廣播電視科。

誤打誤撞進了藝專,他開始接觸到更寬廣的藝術領域。師長中,教文藝心理學的瘂弦、教攝影的莊靈、教廣告學的顏伯勤、教口頭傳播學的祝振華都給他很大的啟發。課餘時間他學畫、學古箏、學吉他,也繼續參加合唱團。當時從事這些學習活動,純粹就是尋常大學生追求個人興趣,享受大學生活,並無特別的動機和目的。此時的他打算畢業後到電視台當導播,他一年看不到三部電影,和電影完全不搭嘎。

命運往往以其妙又難解的方式支配著每個人的一生,沒有人知道身邊的至親好友、敵人,或陌生人會在自己的生命中扮演什麼樣的角色。陳博文服完兵役後,電視台還是不得其門而入,這時和他一向緣淺卻交遊廣闊的父親,透過朋友把兒子介紹給大導演李嘉,將兒子送進電影圈。

初見李嘉導演,他正在拍武俠片《飄香劍雨》。他考問這位小朋友許多問題,比如該拍那些題材,以及對當時風行武俠片的看法等等。他發現這位小朋友對電影頗有概念,於是鼓勵這位後輩放棄需要憑關係的電視圈,改投憑實力發揮的電影圈。

最初陳博文跟著李朝永導演為「南強影業公司」籌拍電影,後來因故中止,南強的老闆要留下陳博文。他繼續跟著李導接拍「永明公司」的《密帖》,結束後老闆徐慶松也要留下陳博文,是勤奮和敏捷的反應使他得到老闆的重視。之後幾位戲院老闆成立「萬國電影機構」,他轉到萬國,一年多當中,從場記幹到副導演,眼看著假以時日就將登上導演寶座,這時他的命運卻來了一個大轉彎,因為他認識了剪接師黃秋貴。

不是任何人都可以當導演

導演是一部電影的靈魂和焦點,是多數電影工作人所嚮往的目標。陳博文初入行時也選了導演組,周遭的朋友也期待具有才華的他有朝一日成為導演。但是為何他竟轉而選擇「行業末端」的剪接呢?

陳博文說,導演不是每一個人都當得來的。好導演需要具備的條件很多,除了足夠的才華、學問、能力與涵養之外,還得具備處世應對的能力,還有特別的一項,是承受名利壓力的能耐。名利之於導演,不管出於主觀意願或迫於現實,都是不得不追求之重。導演拍戲從來無法只為滿足自己,因為電影經費昂貴且必須公開放映,唯有片子賣座出名才能保證下一部戲的資金來源。成名的另一個途徑是角逐電影獎項,可是受制於評審個人的口味、偏好,以及社會環境的趨勢,好片子並不保證一定得獎。成名是必須,卻又由不得自己,導演所需要承受的沉重壓力可想而知。

相反的,在一個安靜的斗室裡,獨對剪接機,避開日曬雨淋與人事紛擾,用平常心,將一寸寸的素材捏出一個完整的作品,這其中存在著一種完整的創作滿足感。

還在當副導演的時候,陳博文經常到位於西門町的「阿貴剪接室」盯剪。很有老闆緣的他又被黃師傅看中,要收他為徒。黃師傅對他展開「洗腦」,說當剪接有多開心等等。當時台灣電影十分興盛,動作片風行台港兩地,黃師傅是動作片剪接的第一把交椅,導演們對他十分禮遇,經常好酒好肉款待,十分周到。陳博文看中的不是這些,他發現剪接室對於不善處世的自己是一個好環境。兩年後,他做了一生中最重要的決定,面對朋友們失望的指責,他不為所動,他下定決心遠離掌聲和鎂光燈,轉入一個安靜無爭的創作世界。一個具有導演才華的人,在人生的十字路口能夠割捨世俗的誘惑,做出適情適性的抉擇,除了勇氣以及對自我的絕對誠實外,委實需要具有很大很大的自信心。

自我訓練的學徒生涯

七年的學徒生涯,師傅從來沒有開口教過徒弟,徒弟也不曾開口問過師傅,一來因為師傅十分忙碌,二來也因當時的學徒不時興開口發問。每天一大早七點鐘到工作室,徒弟先將所有的毛片照順序整理妥當,由於師傅炙手可熱,順片的工作量十分龐大。等到完成順片之後,才有機會坐到師傅身後看剪。晚上十一、二點師父下班後,再繼續留下來貼膠片。

當時使用傳統剪接機器,作業程序十分複雜不便,師傅因此不讓徒弟動手。沒有機會實際操作,徒弟發展出一套自我訓練的方法。當順片時,他先在腦中研究如何剪接,然後看師父操作,再做檢討比較,等師傅下班後,把片子倒回頭看,有問題的地方繼續研究琢磨,如此這般主動學習,所下的功夫和時間是別人的兩倍。跟著黃師傅,七年間一共經歷了二百多部片子。黃師傅受教育不多,但天生具有敏銳的電影感,能夠憑著直覺精準地掌握節奏。徒弟漸漸地也發展出自己的想法,他覺得剪接不能單靠直覺,而是對每一個鏡頭的使用,以及鏡頭之間連接的理由,剪接師都必須加以思索和判斷,務使前後情緒連貫順暢。師傅重節奏,徒弟重感覺,師徒二人的手法和調性愈顯不同,往往徒弟剪的,師傅都得修改,以維持「阿貴師傅」的一貫風格。

學徒生涯的第三年,陳博文有機會為余為政導演剪接《一九○五年的冬天》,年輕的剪接師和導演,理念相同,溝通無礙。自此開始陸續結識新銳導演。八○年代,新銳導演們掀起臺灣電影新浪潮運動,滿師後自立門戶的陳博文,也在和新銳導演的合作中,一步一腳印造就了日後的自己。

剪接師需要具備和導演一樣的能力

傳統剪接技藝的傳承向來採行師徒制,早期人們視剪接如同黑手,學徒只需國小學歷。因為僅被當作一種技術,導致剪接在電影行業裡缺乏地位,也沒有受到應有的重視。陳博文認為既便在技術的領域裡也有「藝術大師」與「匠師」之分,其中的分別就在於思想與創造力的有無。

學徒期間,陳博文原也視剪接為一種純粹的技術,是師祖陳洪民在偶然間給了他觀念上的啟發。有一次陳洪民臥病在床,陳博文代師上陣,片中有一場主角在街道人群中走來走去的戲,導演很隨意地拍了許多很長且沒有分鏡的鏡頭,陳博文不知如何下手,師祖教他注意主角的情緒狀況,然後依據上下劇情的連貫性做出自己的判斷。這個教導對陳博文影響很大,他意識到剪接不只是一項技術工具而已,他可以運用過往所累積的藝術修養及剪接能量,在這個領域裡貢獻自己的創造力。

剪接是一種創造性的工作,剪接師除了熟習技巧操作之外,陳博文認為還需要具備先天及後天的條件。先天條件包括「聰明才智」、能夠忍受一天十幾個小時,長期孤獨面對電腦的「耐性」,以及最重要的,「電影感」──即藝術天份,它是決定剪接「師」與「匠」高下分野的關鍵因素。後天條件則包括美術、音樂及文學等人文藝術修養。

剪接美學與技巧

陳博文認為,剪接貴在「創造一種美感」,這份美感是視覺的、聽覺的,也是文學與意識形態的。

剪接師的首要任務,就是組織鏡頭,以及調和長、短鏡頭之間的連接,以創造視覺的流暢和美感,使觀眾得到享受和滿足。以武打動作片為例,完全不會武功的演員變身飛簷走壁、拳腳利落的武林高手;或者歌舞片中的舞者,其銀幕上的表現比實際的舞技超出甚多,就是依靠剪接手法對視覺整合處理的結果。

電影中的聽覺元素包括對白、音樂及音效。一般人以為聲音是錄音師的工作,其實剪接在電影的聽覺因素中扮演一個統合的角色。具備音樂感受性的剪接師能為聲音預留空間,以激發配樂人員的靈感,這個空間包括:放進什麼音樂?何時進、出,以及如何進、如何出等等。例如,若雨聲代表某種意義,剪接便可透過鏡頭的設計讓音效加入甚至讓它延續。聽覺空間的創造不但可以營造氛圍,並製造出戲劇更寬廣的內涵和意義。

文學透過文字說故事,寫作者掌握文字敘述技巧和組織能力,完成一個優美動人的故事。電影以影像敘事,剪接師也需要運用如同文學敘事的技巧將影像串成完整、通順、好看的電影。而電影所要呈現的也和文學一樣,是深入刻劃人性以及傳達生命的意涵。

意識形態和抽象思維一般咸認為艱澀難懂,不易表達。剪接可透過影像鏡頭的選擇、組織以及個人的詮釋賦予其美感,以幫助導演傳達思想內涵,讓觀眾了解和接受。舉例來說,布農族的八部合音,隨著旋律起伏,陳博文以森林、山嵐、雲飛、鷹翔等鏡頭將抽象的音樂具象化,成功傳達天籟之美。

剪出一種氣氛來

剪接技巧的學習,自始都是陳博文自己揣摩和試驗,他舉出一種由他領悟出來的自習方式,即是模仿一種感覺、一種氣氛。他提到曾看過的一部外國電影,片中有一段男主角在博物館內的追蹤場景,他記下了那個感覺和氣氛。等他為但漢章導演剪接《離魂》時便不著痕跡地用了進去。《離》劇中也有一場男主角追蹤女主角鬼魂的戲,導演也拍了許多兩人在街上走來走去的鏡頭,陳博文將鏡頭剪成不管男主角怎麼追,女主角永遠都在轉角處,轉眼間便又飄失到鏡頭外,如此這般,一種鬼魂的感覺和氣氛便營造出來了。此一例雖源於模仿,其中卻含有個人的巧思運用,將模仿化於無形,表現出剪接師個人的領悟力和創造力。

剪接好不好只有導演最知道

食客上餐廳享受一道色香味俱全的菜餚,讚美之餘並無從得知燒製過程。然而只有了解食材的狀態,才能判斷廚師功力的真正高下,因此最知道廚師本領的就是餐廳的採購。相同的,剪接好不好只有導演最知道,因為所有的鏡頭都是導演準備的。

電影獎競賽的評審制度基本上很難做到完全公平,其一,不同類型的片子放在同一個競賽裡接受評比,不同評審的偏好會影響判斷;其二,評審所看到是完成品,他們無從得知剪接師手中的素材以及整個工作過程,一部劇本順暢,並經導演詳細分鏡,只要按照鏡頭順次連接起來的作品,比起由紛亂的素材中剪出的精彩之作,剪接師的功力明顯不同,但評審卻不可能知道這些背景因素。

陳博文和楊德昌導演合作的第一部電影是《牯嶺街少年殺人事件》。這部轟動影壇的經典之作當年曾入圍金馬獎十二項提名,其中獨缺剪接。為片子耗費心思和時間,年輕的陳博文對此無法超然,心理上深受打擊。所幸楊導適時告訴他,在不知道素材的情況下,評審委員很難了解剪接師在一部片子中所真正扮演的功能,因此,「只要導演認為他是最好的,那麼他就是最好的。」

楊導一席話引發陳博文一場心理大蛻變,由此他拋棄世俗得失心,甩脫過往許多包袱和障礙,從那時起,他發現他的創作之路變得無限開闊。幾年之後他以《獨立時代》入圍,這部片子只花了一個多星期完成第一稿。得獎是努力?是機緣?是運氣?所以他說得獎只是工作樂趣之外的附加品,剪接師應該平常心以對。

結語

一個南部鄉下孩子,天生具有一種藝術稟賦,他自己不知道,也不曾得到任何人刻意的栽培。成長過程中投入藝文的學習,只是出於天生興趣的牽引,沒有任何目的。他曾經想當科學家,可是命運最終卻指引他走上另一條道路,他意識到自己具有這一行所需要的藝術才華,慢慢地喜歡上這個行業。他不曾想到將來要做到什麼樣子,只是努力地走下去,並從中得到許多樂趣。幾十年沉默的努力,終究證明了自己的不平凡。這樣的性情和經歷,使他具有一種觸動人心的力量,令有機會和他接觸的人都感受深刻。

剪接是一門有趣而且高深的學問,只有親身投入才能體會,陳博文希望未來能夠看到更好的人才加入這個行業。他看到一些原本更適合當剪接的人最後卻選擇了導演,令他深覺可惜。他再次強調,導演不是任何人都可以當得來,名利雖然帶給人們生命的活力與光耀,但更重要的是,一個人必須誠實面對自己,並認清自己的人生目標,究竟是要選擇享受工作的樂趣,還是為了光環和掌聲去承受不必要的壓力。他記得王鼎鈞先生說過:「一個人在準備生活的階段,就該考慮怎樣使工作與興趣合而為一,有兩條路可以到達同一終點:做你愛做的事,或者退而求其次,愛你所做的事。」這位謙和低調、樸實無華的剪接師,他不眷戀自己的導演才華,選擇退居幕後為其他導演服務,雖然工作室總是那麼安靜,掌聲也難得響起,可是換得的卻是另一種完整的創作生命,以及一輩子做自己愛做的事的幸福,這個選擇,也就是剪接師陳博文的人生智慧。

| 1953 | 1月10日生於臺南縣柳營鄉。 |

| 1974 | 國立藝專廣播電視科畢業。 |

| 1977-1978 | 先後於南強、永明、萬國三個電影機構擔任導演組場記、副導。 |

| 1979 | 開始從事剪輯工作。 |

| 1981 | 剪輯作品:《1905年的冬天》,導演余為政。 |

| 1984 | 剪輯作品:《忍者神偷》,導演金銘;《東京來的小寡婦》,導演金銘。 |

| 1985 | 剪輯作品:《人間男女》,導演邱銘誠;《背影》,導演翁大成;《乞丐與藝旦》,導演陳朱煌;《鹿港摸乳巷》,導演王重光;《台北神話》,導演虞戡平。 |

| 1986 | 剪輯作品:《暗夜》,導演但漢章;《少婦的秘密》,導演王重光;《兄弟有種》,導演柳松柏;《小鎮醫生的愛情故事》,導演邱銘誠。 |

| 1987 | 剪輯作品:《精靈寶寶》,導演袁和平;《激情過後》,導演王重光;《離魂》,導演但漢章;《白色醡醬草》,導演邱銘誠;《魔鬼戰士》,導演邱銘誠。 |

| 1988 | 剪輯作品:《怨女》,導演但漢章;《紅葉巨人》,導演傅清華;《媽媽再愛我一次》,導演陳朱煌;《台灣鏢局》,導演吳樂天;《靈芝異形》,導演張志勇;《舊情綿綿》,導演葉鴻偉;《細漢仔》,導演張志勇。 |

| 1989 | 剪輯作品:《過河小卒》,導演金鰲勳;《風雨操場》,導演金鰲勳;《童黨萬歲》,導演余為彥;《老少五個半》,導演午馬;《1989放暑假》,導演傅立;《七小福再出擊》,導演陳朱煌;《咱們都是台灣人》,導演李嘉;《沒卵頭家》,導演徐進良;《刀瘟》,導演葉鴻偉;《晚春情事》,導演陳耀圻;《到陰間出差》,導演趙真國。 |

| 1990 | 剪輯作品:《明月幾時圓》,導演陳耀圻;《美國博仔》,導演柳松柏;《我在死牢的日子》,導演邱銘誠;《又見操場》,導演金鰲勳。 |

| 1991 | 剪輯作品:《失聲畫眉》,導演江浪;《牯嶺街少年殺人事件》,導演楊德昌;《情定威尼斯》,導演麥大傑;《黃袍加身》,導演邱銘誠;《沒大沒小》,導演趙真國;《官兵捉強盜》,導演周騰;《靈狐》,導演午馬。 |

| 1992 | 剪輯作品:《逃學歪傳》,導演朱延平;《暗戀桃花源》,導演賴聲川;《阿呆》,導演蔡揚名;《皇金稻田》,導演周騰;《黑幫戰將》,導演柳松柏。 |

| 1993 | 剪輯作品:《只要為你活一天》,導演陳國富;《十八》,導演何平;《異域〈二〉 孤軍》,導 演朱延平;《卜派小子》,導演朱延平;《梅珍》,導演劉家昌。 |

| 1994 | 《獨立時代》入圍第31屆金馬獎最佳剪接。剪輯作品:《我的一票選總統》,導演邱銘誠;《飛俠阿達》,導演賴聲川;《獨立時代》,導演楊德昌;《天使心;赤裸天使》,導演傅立;《新烏龍院》,導演朱延平;《校園敢死隊》,導演朱延平;《天生壞痞子》,導演朱延平。 |

| 1995 | 剪輯作品:《臭屁王》,導演朱延平;《號角響起》,導演朱延平;《去年冬天》,導演徐小明;《春花夢露》,導演林正盛;《祖孫情》,導演朱延平;《中國龍》,導演朱延平;《我的美麗與哀愁》,導演陳國富。 |

| 1996 | 剪輯作品:《情色》,導演朱延平;《超級天兵之機車班長》,導演金鰲勳;《太平天國》,導演吳念真;《麻將》,導演楊德昌;《泡妞專家》,導演朱延平;《狗蛋大兵》,導演朱延平;《頑皮炸彈》,導演朱延平。 |

| 1997 | 剪輯作品:《一隻鳥仔哮啾啾》,導演張志勇;《天生絕配》,導演朱延平;《英雄向後轉》,導演歐陽堃;《火燒島之橫行霸道》,導演朱延平;《捉姦強姦通姦》,導演何平、鄧安寧、朱延平;《國道封閉》,導演何平。 |

| 1998 | 剪輯作品:《果醬》,導演陳以文;《愛情來了》,導演陳玉勳;《3橘之戀》,導演閻鴻亞;《神探兩個半》,導演吳宗憲;《頑童寶寶》,導演趙真國;《放浪》,導演林正盛;《為人民服務》,導演Peter;《地獄天使》;《女湯》,導演劉怡明;《海角天涯》(短片),導演陳若菲;《家常便飯》(短片),導演葉斯光。 |

| 1999 | 《黑暗之光》獲第36屆金馬獎最佳剪接。剪輯作品:《黑暗之光》,導演張作驥;《想死趁現在》,導演陳以文;《七月天》,導演魏德盛;《新賭國仇城》,導演葉鴻偉;《紅葉傳奇》(紀錄片),導演蕭菊貞;《夜奔》,導演尹祺;《海有多深》(紀錄片),導演湯湘竹。 |

| 2000 | 剪輯作品:《一一》,導演楊德昌;《銀簪子》(紀錄片),導演蕭菊貞;《純屬意外》,導演洪智育;《運轉手之戀》,導演陳以文;《人間喜劇》,導演閻鴻亞;《MR.COM之死》(單元劇),導演張世豪;《97巷5號》(單元劇),導演陳義雄;《我們結婚去》,導演汪惠齡。 |

| 2001 | 剪輯作品:《K.T的腳步聲》(紀錄片),導演林子平;《愛我在今宵》,導演曾文俊;《蘋果咬一口》,導演朱延平;《候鳥》,導演丁亞民;《好郁》,導演游靜;《那年夏天的浪聲》,導演陳秀玉;《渡──證嚴法師的慈悲喜捨》(紀錄片),導演蕭菊貞。 |

| 2002 | 《星砂》入圍電視金鐘獎最佳剪接。 任職崑山大學視訊傳播設計系教授電影剪輯。剪輯作品:《山有多高》(紀錄片),導演湯湘竹;《霧鹿高八度》(紀錄片),導演王俊雄;《春天── 又見許金玉》(紀錄片),導演曾文珍;《鹹豆漿》,導演王明台;《扣板機》,導演楊順清;《三方通話》,導演林子平、朱賢哲、姜秀瓊;《白鴿計劃》(紀錄片),導演蕭菊貞;《星砂》(單元劇),導演張世豪。 |

| 2003 | 《那年夏天的浪聲》入圍電視金鐘獎最佳剪接。 受聘第40屆金馬獎評審委員。剪輯作品:《跳舞時代》(紀錄片),導演簡偉斯、郭珍弟;《幻影人生/一》(紀錄片),導演Anika;《台北波希米亞》(紀錄片),導演閻鴻亞;《環山奇女子》(紀錄片),導演陳若菲;《台灣製造》(紀錄片),導演吳米森;《在黑暗中漫舞》,導演陳若菲;《石頭記──劉必稼進行式》(紀錄片),導演胡台麗;《心靈好手》(連續劇),導演蕭菊貞。 |

| 2004 | 《石頭夢》入圍第41屆金馬獎最佳剪接, 獲第41屆金馬獎年度最佳電影工作者。 受聘朝陽科技大學自我評鑑傳播藝術系校外諮詢委員。 受聘新聞局電影處電影獎學金及人才培訓審查委員。剪輯作品:《少林封神榜》,導演朱延平;《一石二鳥》,導演朱延平;《小站》(短片),導演林見坪;《媽媽帶你去旅行》(單元劇),導演張志勇;《靚女郎》(連續劇),導演林合隆;《台灣黑電影》(紀錄片),導演侯季然;《芒果冰的滋味》(單元劇),導演曾文珍;《美麗》,導演程秀瑛。 |

| 2005 | 受聘世新大學廣電系兼任副教授。剪輯作品:《教練身影》(紀錄片),導演黃原;《聖稜上的星光》(連續劇),導演呂蒔媛;《失戀高跟鞋》(連續劇),導演何平;《孽海情仇》(連續劇),導演陳以文;《龍眼粥》,導演張國甫;《曼特寧》,導演林玉芬;《南方紀事》,導演黃玉珊;《等待飛魚》,導演曾文珍;《Tripping》,導演陳以文;《一年之初》,導演鄭有傑;《寂寞天堂》(短片),導演王俊雄。 |

| 2006 | 受邀釜山影展AND單元剪輯專題演講。 《一年之初》獲得第43屆金馬獎最佳剪接。 《聖稜上的星光》入圍電視金鐘獎最佳剪接。 受聘國家電影圖書館短片輔導金評審委員。 受聘台灣藝術大學電影研究所兼任副教授。剪輯作品:《台灣民主之路》(紀錄片),導演陳麗貴;《松鼠自殺事件》,導演吳米森;《灰色地帶》,導演李小妍;《練習曲》,導演陳懷恩;《神選者》,導演蕭力修;《台灣塔巴庫》(紀錄片),導演楊重鳴;《春暖花蓮》(大愛劇場),導演王曉海、章可忠;《花宅53號》(短片),導演賴秉寰;《飛往昨日的CI006》,導演陳曉玲;《自然捲》(公視單元劇),導演陳以文;《黑色暑假》(公視單元劇),導演陳以文;《落地生根》(紀錄片),導演王伯文。 |

| 2007 | 剪輯作品:《牡丹亭》,導演王童;《玫瑰》(短片),導演Vivi;《穿牆人》,導演閻鴻亞;《幸福時光》(大愛劇場),導演王重光、陳以文、林博生、章可忠;《凶魅》,導演林玉芬;《功夫灌籃》,導演朱延平;《這兒是香格里拉》,導演丁乃箏;《Discovery台灣形象系列廣告》。 |

| 2008 | 受聘國家電影圖書館短片輔導金評審委員。剪輯作品:《木棉的印記》(人生劇展),導演陳若菲;《艾草》(人生劇展),導演姜秀瓊;《西藏台北》(紀錄片),導演吳米森;《風中騎士》,導演尹祺;《夏天協奏曲》,導演黃朝亮。 |

| 2009 | 剪輯作品:《刺陵》,導演朱延平;《陳愛主的故事》,導演周美玲;《閃亮的日子》,導演吳米森。 |