李錫奇,1938年生於金門古寧頭北山村,1955年保送入台北師範學校藝術科,1958年組織「現代版畫會」,1963年正式加入「東方畫會」,並成為該會中後期重要成員之一。藝事歷程中,積極參與「台灣現代藝術運動」,作品不斷,獲獎無數,持續保持旺盛的創作活力,即使在早期也已影響了不少年輕學子。其創作具材質的實驗性,作品富東方人文意涵,更在創作之餘,推動台灣現代藝術活動,促進國際藝術文化交流,貢獻卓著。

李錫奇先生於2019年3月22日辭世,享壽81歲。

窗外有藍天

自槍管的煙硝裡

飛撲著一隻折翼斑斕的蝴蝶

在祠下社鼓聲中

仍昂然地舞著一則九歌

----古月詩

我是金門人,又稱浯島的金門是我的出生地,我的故鄉。他是個土地貧瘠的蕞爾小島,在長遠的歷史滄桑中,背負著無可抗拒離島宿命。從小生長在古寧頭北山的我,有著金門人純樸勤奮又俱韌性的本質,雖然生活窮困物質匱乏,因此未受到島外世界的影響,總是認份無憂無慮的生活著。

小學四年級時,金門遭逢史上有名的「古寧頭戰役」,猶記得當時的古寧頭遍地死傷,一片哀嚎....我居住的北山祖厝幾乎被戰火摧毀殆盡, 逼得全家遷往鄰村吳厝母親娘家避難。

求學的過程也因為兩岸戰事影響,在砲聲隆隆烽火連天中斷斷續續漫漫渡過。升上金門中學的第二年(一九五三年)發生了晴天霹靂的事;祖母、大姊慘遭逃兵槍殺,更燒毀了吳厝全家所有,頓時家破人亡,呼天籲地的境況下,整日以淚洗面的母親承受不了打擊,導致不時陷入精神恍惚不濟。

還在懵懂青稚的少年時,已目睹了戰爭與死亡,親身體受到家破人亡的悲劇。

那是一座島,一個時代,一段沉重的記憶。

中學即將畢業,深覺前途茫茫,認為缺乏陽光之際,生命中出現了第一位貴人----我的導師李兆蘭。他發覺我對繪畫的愛好與天份,保送我到台北師專藝術科,因為恩師的推薦,為我開啟了一扇窗,看見窗外的藍天,成為造就改變一生的轉捩點。

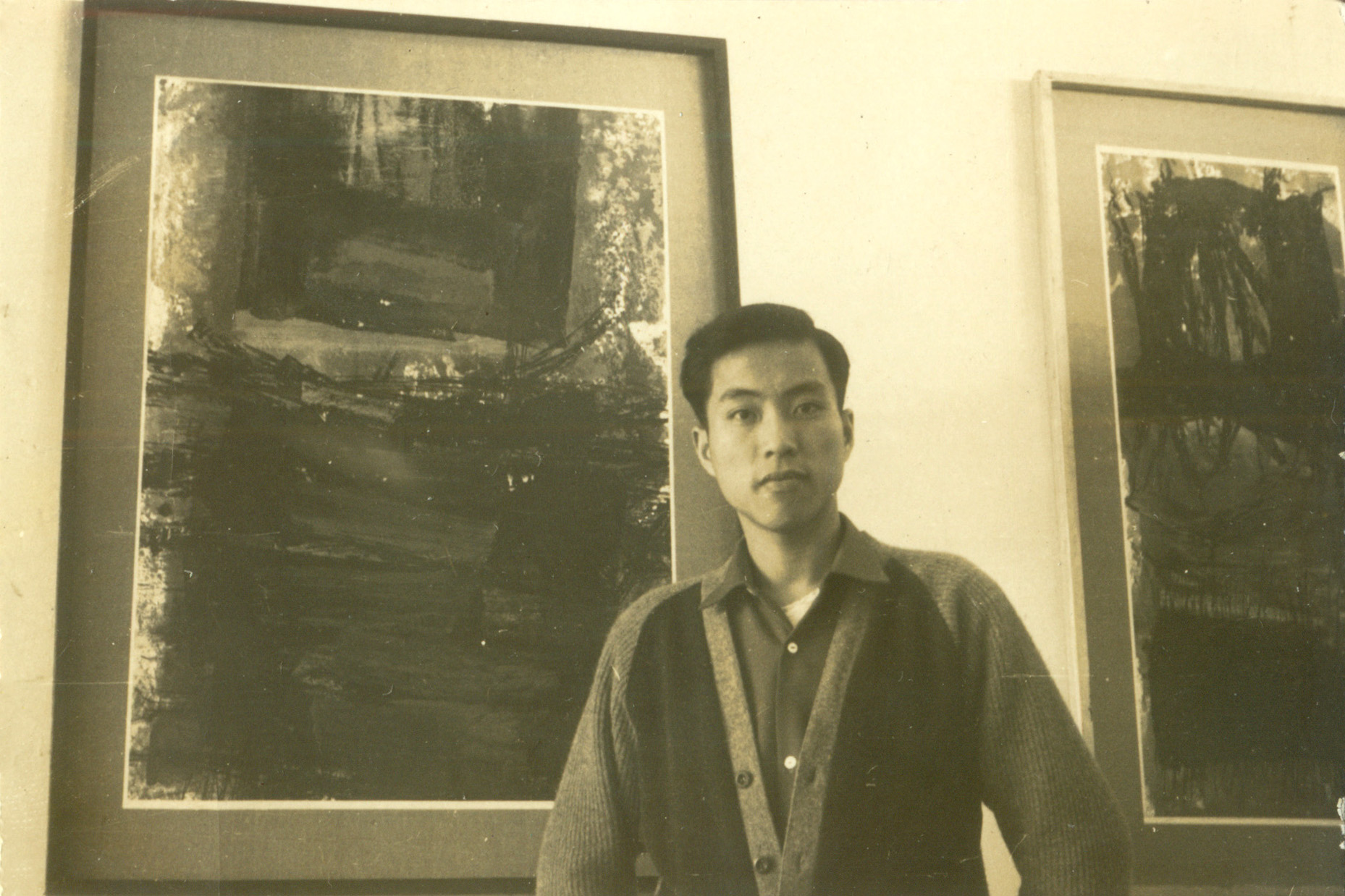

十九歲在學第二年,在學校舉行首次個展,也是校方第一次為學生舉辦個展。

一九五八年畢業後原擬返鄉執教,在基隆上船已走上甲板,忽然轉身吩咐同班船的金門同學幫我把行李帶回去交給父母,我過幾天再搭下班船回去,瞬間的決定,卻是冥冥中的注定。緊接著爆發了「八二三砲戰」,阻斷了歸鄉的路,自此留在台灣。並毛遂自薦到台北縣新莊國小任教,父母帶著兩個弟弟也撤離來台。

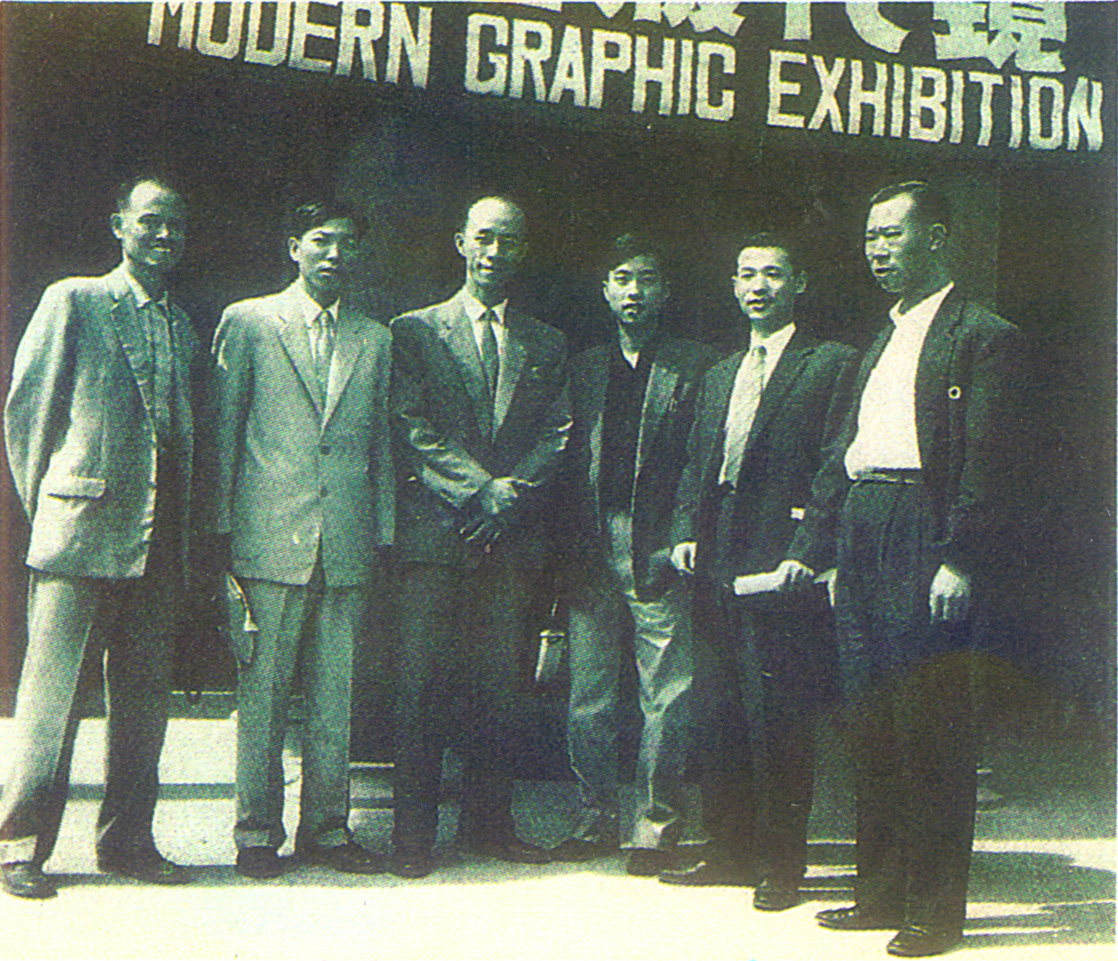

是年十一月與楊英風、陳庭詩、秦松、江漢東、施驊共組「現代版畫會」。舉行第一屆畫展。並成為「東方畫會」一員。那是段清純美麗的時光,也讓我決心揮別戰爭籠罩的陰影,踏上藝術冒險旅程。

我的繪畫從早期帶著浪漫色彩的木刻版畫,走過夢中的秦淮河、阿房宮;掠過西方古老的城堡,到對戰爭的記憶。爆發的熱情有如發酵而濃郁的高粱酒。永續衍生了「遠古的記憶」「鬱黑之旅」「本位‧新發」「浮生‧本位」「東方情」「亙古餘韻」等作品。含概版畫、書法、漆畫、水墨等,繁複多樣的創作風格,被譽為『畫壇變調鳥』。

初入畫壇,正逢六零年代中期台灣文藝復興時潮。那是個狂飆的年代,當時眾多詩人與朋友與「東方畫會」及「中國現代版畫會」成員過從甚密。那真是個貧窮卻是個可敬的時代,一群窮詩人畫家在精神上相互激勵關懷,相濡取暖。並於中美文化中心及耕莘文教院由辛鬱、秦松、商禽、楚戈、張默、林綠、顧重光及我共同發起舉辦第一、第二屆現代藝術季,獲得了熱烈的迴響,喚起了許多年輕人的熱情。為藝文畫壇活絡了一片蓬勃生氣。

躬逢盛事,忝為後期現代創作率先發起的藝術家之一,何其有幸!

創作上,在逐漸形成的「本位」思考,我受到「清明上河圖」時序推衍的影響,方圓序列變化成為長幅的版畫,獲得國內外大獎的肯定,接著走過「月之祭」穿過「時光行」從對人類登月,神話破滅的感傷、到兒時線香揮動、彩帶飄揚的記憶捕捉,終而進入「大書法系列」。

一九九一年在湖北美術館觀賞出土漆器之光鑑完整,在福州尋得生漆這種民間老傳統,終而將我的藝術生命帶入一個高峰再創。

二零零九年國美館為我舉辦個展中,提出的藝術評價:「李錫奇不只是一個創作者,他為台灣現代藝術推廣與引介留下的蹤跡,絕無法抹滅」。「在台灣現代藝術歷史裡,李錫奇的親歷性、延續性,除了是一個具體而微的縮影,也是一個時代的創作者。」

作為一個離鄉五十多年的藝術創作者,在中外任何展覽中、都不忘強調自己是金門人,為刺激提振家鄉的文化藝術能量、多次帶領兩岸及國際藝術人士組團,回金門推出「兩岸三地文學之旅」「金門詩酒節」「碉堡藝術展」「台灣現代畫洄游海上絲路」等活動,倡設金門現代美術館,打造金門和平聖地。

三十年前金門處於戰爭的引爆點,金門百姓生活在恐懼的陰影下。三十年後的今天;烽火過後,風雨千年,浯島渾厚的紅土早已綻放新綠。那傷過、痛過、哭泣過日子已成為身後零亂腳步。金門必須從殺戮戰場的陰影走出來。在今日台灣仍存在的意識形態中,金門的純中華主義,沒有藍綠之分的顧忌,正好成為兩岸和平的潤滑劑。

回顧前塵,日子漫長又覺時光如梭。走過戰火,飽嚐歲月的苦澀艱辛,然而一路上總有貴人相助,友情相挺,因此特別要感謝這麼多真情相待的朋友及我的家人。他們的愛豐富了我的人生,在藝術創作的漫漫長路,有花香瀰漫,歡笑相伴,不致寂寞孤單、因為他們的鼓舞,成為我不懈的後盾。

本位/變異/新發

──藝壇「變調鳥」李錫奇的藝術歷程與成就

1950年代末期發軔、1960年代中期達於高峰的台灣現代繪畫運動,李錫奇是一位重要的參與者。這個運動,改變了台灣當時的創作風向;從近代中國的角度言,也是一次徹底巔覆「寫實」、「改革」思維,進入「變異」、「新發」的典範革命時代。近半世紀的時光流逝,當年的革命小子如今都已成了髮鬢飛白的一代巨匠;然而在巨匠身影的榮光中,仍能維持生猛創作活力者,李錫奇無疑是少數中的一位。

■生平簡史

1938年,生於福建金門古寧頭北山的李錫奇,幼年是在戰爭的陰影中度過。1956年,離鄉保送台北師範(今國立台北教育大學)藝師科。在學期間,即以突出的藝術才華,獲得同儕的推重;除於二年級時,即舉辦該校有史以來的首次學生個展外,三年級時,作品也入選當時頗受看重的「自由中國美展」。1958年,北師畢業,適逢「八二三炮戰」爆發,乃未返鄉服務,滯留台灣任教;並舉家遷台,落居板橋,獨力負起家計重任。同年(1958),與楊英風、陳庭詩、秦松、江漢東等人,共組「現代版畫會」,和前此一年成立的「五月畫會」、「東方畫會」,成為推動台灣現代藝術運動最重要的前衛團體。李錫奇稍後也同時加入「東方畫會」的展出,成為該畫會後期重要的主力成員。

1964年,以版畫作品參展日本東京第四屆國際版畫展,榮獲「推薦獎」; 受邀赴日出席開幕,並獲中日藝評家推崇。

1966年,參與推動第一屆台北現代藝術季於中美文化中心;這是一次由詩人與畫家聯合推出的跨界藝術活動,也因此機緣,於隔年(1967)結識詩人古月(胡玉衡),並於同年結婚,成為詩壇畫壇的一樁美談。

1969年,人類首次登月成功,李錫奇和夫人共同發表〈月之祭〉詩畫創作,追悼中國詩人、畫家心中美麗月亮之死亡,膾炙藝壇。同年,其版畫作品〈本位〉獲得日本東京第五屆國際青年藝術家展的「評論家獎」;同時,又獲菲律賓第二屆亞洲版畫展「第二大獎」,聲譽日隆。

1973年,在台北故宮博物院首見懷素〈自述帖〉,深受感動,獲得啟發,展開書法性風格的系列創作。1976年,首次赴美,受到當時超寫實主義畫家影響,開始使用噴槍作畫;這也使李錫奇逐漸脫離「版畫家」身份,以油彩作為媒材,但始終保持「間接性」的創作特質。

噴槍的使用,讓李錫奇開啟了另一個嶄新的創作階段,也成就了他尺幅浩大的「大書法」系列作品,〔向懷素致敬〕等,都是此時期之代表性力作。

1970年代末期,李錫奇在個人創作外,投注大量心力於現代藝術的推廣與介紹,先後主持版畫家畫廊(1978-)、一畫廊(1983-)、環亞藝術中心(1985-),以及三原色畫廊(1987-)等,許多重要藝術家的在台首展,乃至生平首展,都是在這些畫廊中舉辦,包括:趙無極、李仲生,及大陸畫家黃永玉、石虎、劉萬年、舒春光......等等,這是李錫奇對台灣戰後美術運動的另一重大貢獻。

1990年,結束畫廊工作,前往湖北荊州美術館參觀,乍見楚文化魅力,並對漆畫產生興趣,進而展開研究,也自此進入他個人創作的另一高峰,迄今仍持續散發生猛強勁創作活力。近年來,其個人大型展覽,在上海、福建、北京、台北、廣州等地巡迴,愈發吸引世人對其藝術的認識與瞭解。

■創作歷程

簡要分析李錫奇一甲子的創作歷程,大致可分為如下數個階段:

(一)歷史.滄桑(1958-1961)

從1958年的初出校門,以迄1969年的同時榮獲國內外數個大獎,是李錫奇藝術生涯的第一個階段。這段期間,李錫奇充份展現了他靈思不斷、樣貌多變的藝術特質,贏得「畫壇變調鳥」的美稱。

此一階段,最早被認識、且具代表性的作品有:〔山城〕、〔寂寞的秦淮河〕、〔失落的阿房宮〕等系列線條式木刻版畫。

這些作品,從1958年延續到1963年間,主要係以建築物的造型為基調,以連綿不斷的黑線條為語彙,進行一種結構化、平面化、韻律化的組合。早期的畫面較粗獷、質樸,有明顯來自「漢畫像磚」刻紋影響的痕跡,之後以西方城堡為主題的作品,則顯得典雅、亮麗,而明快。

(二)爆發.行動(1962-1964)

1961年前後,李錫奇在持續從事前提半具象的建物線條版畫創作的同時,也開始嘗試一些完全抽象的創作。這是他第一次的變異,開始放棄以往先行「構圖」、「刻版」,再「印刷」的傳統技法,改採直接拓印的方式。

這些拓印版畫,從嚴格的角度言,並不具備「複數性」的版畫要求。開始的時候,李錫奇是使用一些紗布和甘蔗板為媒介,利用紗布可折疊的特性和甘蔗板粗糙的紋理,以及油、水相斥的原理,再加上熨斗的燙壓,創作出一種新鮮而強烈的視覺效果,猶如敦煌壁畫的斑駁。之後,由於入伍服役,利用軍中降落傘的粗陋布質,剪成長條形狀,可以在畫面上進行扭轉、重疊,甚至是拍打,甩動,產生了更具衝擊性與爆發力的視覺效果,而降落傘布紋所壓印出來的肌理,古拙如老榕樹根、堅實如千年岩石、濃烈如金門高梁。

(三)普普、本位(1965-1969)

1965年間,當同時代許多倡導現代藝術的畫家們,紛紛向中國文人傳統的水墨美學尋求借鑑的時刻,李錫奇卻將他「中國」、「傳統」的觸角,開始伸向民間,且是向俗民生活層面的休閒娛樂---賭具,尋找生命,成就了他的「賭具系列」作品。

李錫奇是台灣現代藝術運動中,第一個以反傳統、反繪畫性,及反格律的行動,來完成一種既是傳統、又是繪畫性、也充滿格律化趣味作品的人。同時,他也是台灣最早以現成物來從事複合美術創作的藝術家之一。

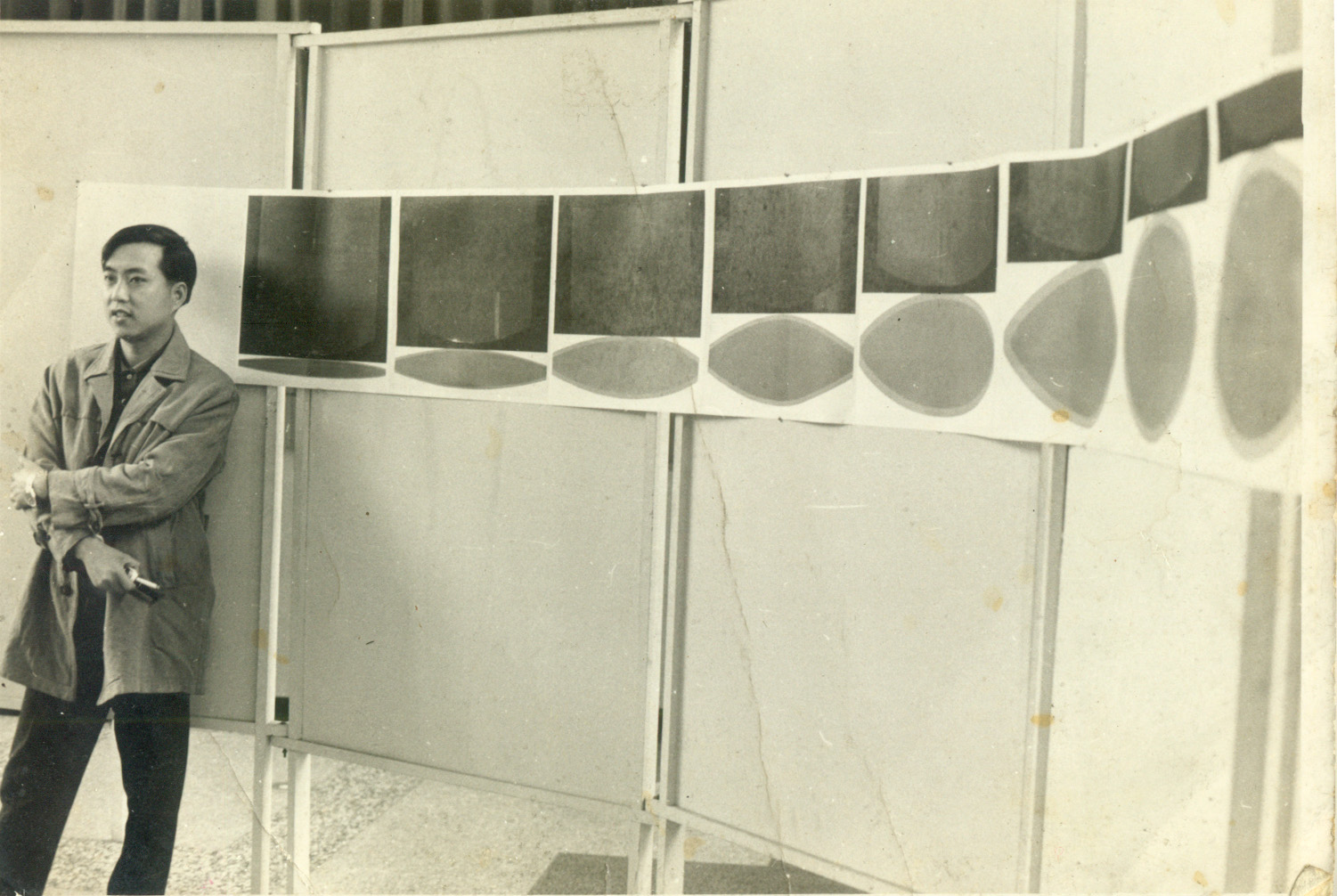

同時期,李錫奇在版畫創作上,又將來自歐普的影響,轉型成一些色層變化的平面方圓造型。這些乍看類似圖案設計的作品,是整齊而規則地畫在一些五十號大小的畫布上,色彩大多使用紅色與藍色,這是典型的中國色彩。明顯地,李錫奇在美國的歐普藝術與中國傳統廟宇彩繪「岔口一面暈」的技法中,再次進行了一項大膽的冒險行動。

1969年,李錫奇即以這些版畫創作,同時獲得了日本「國際青年美術家展」的「評論家獎」、菲律賓第二屆國際版畫展的第二大獎,以及中華民國畫學會所頒給的版畫「金爵獎」。

(四)月之祭.時光行(1970-1980)

李錫奇藝術行動的第四個階段,可以1970年在第13屆「現代版畫展」中發表的「月」系列為起始。這個階段儘管還包括了「月之祭」、「時光行」、「生命的動感」(又稱「霓虹」)、「頓悟」(又稱「向懷素致敬」)、「臨界點」等幾個較小的階段,但因為這個階段主要的靈感和主題,都是來自於「書法」的變奏,因此可以統稱為「大書法系列」。

會以「月」作為作品主題,實緣於前此一年(1969),美國太空人的登陸月球,掀開了中國詩人千古以來歌頌神往的月亮面紗,證實她只不過是一塊佈滿窟窿的單調岩石;科學的成就粉碎了文學藝術美麗的夢想。李錫奇和詩人妻子,面對這種心靈故鄉的幻滅,決定以作品來哀悼這份美好的傳說,甚至延續一些美好的想像。

書法系列的展開,也使原本屬於民俗的李錫奇,自此邁入較為文學、士人的美學領域。此後展開的「大書法系列」,前後約近廿年的時間,是李錫奇創作生涯中,最為典雅、精緻,也是最富文學氣質的一段時間。李錫奇脫離了青少年的狂野,進入了中年的溫柔、婉約與成熟。

1976年3月李氏有了一趟新大陸之旅。在這趟旅程中,李錫奇見到了早期在台灣共同推動現代繪畫運動的一些畫友,他們正受到美國超寫實主義的影響,放下畫筆,改以噴槍,進行一種精細到幾乎沒有筆觸的大尺幅繪畫。這種噴槍作畫的方式,事實上極接近版畫「間接性」的創作型態,因此也帶給李錫奇極大的興趣,開始思考這種新工具、新技法在自己創作上的可能性。

(五)新傳統.後現代(1981-1990)

1982年,李錫奇受邀香港講學一年。兩年後(1984),即發表「生命的動感」系列,又稱「霓虹」系列。這是以一些較明艷、平行排列的線條所構成的作品;在這個系列中,李錫奇已完全拋棄版畫的技法,噴槍的使用,使得畫面的尺幅得以大幅地擴大。1986年於環亞藝術中心舉行的大規模個展,有創作30年回顧展的意義,作品的主題是「頓悟」系列,又稱「向懷素致敬」。

原本在「生命的動感」系列中喧騰、外現的不安與浮躁,在「頓悟」系列中,一下子沈靜了下來;靜寂的浩大空間中,一縷細瘦的線條,起承轉合的書寫著某種文明的奧秘。猶如黑夜裡,孩童手持線香,香頭的微點星火,在空中搖動書寫所畫下來的線條;雖是遊戲之舉,卻有一種莊嚴的心情。這正是李錫奇自述其觀賞懷素草書,所勾引起的童年經驗記憶。

「頓悟」系列,無疑又是李錫奇藝術行動的又一次高峰。在創作行為中,他以極端的知性,表達了東方自由不羈的精神境界。

(六)後本位.老漆畫(1991-2000)

1990年,李錫奇結束長達12年的畫廊經營後,有機會前往湖北荊州美術館參觀,乍見楚文化的魅力,同時引發了對「漆畫」的興趣。

1991年,以漆畫技法完成的「遠古的記憶」系列,終於和觀眾見面。亮麗與古拙並呈、沈鬱與鮮活交錯,猶如一組組似近還遠、既鮮明又逐漸淡遠模糊的遠古記憶。

一般工匠在製作「漆畫」時,為求光亮平坦,往往要避免生漆的堆疊過多,以免結成皺紋;畫後,又要多次打磨,直到完全滑平坦為止,所以也稱「磨漆畫」,一旦作品表面產生皺紋,則被視為嚴重的失敗。但李錫奇偏偏看重這種生漆因堆疊過多、急遽收縮後所造成的特殊皺紋質感。觀賞李錫奇這批漆畫,猶如回到神秘的原始部落,人聲應和著鼓聲、打擊樂,在熊熊火光照耀下,搬演著一齣齣莊嚴、神聖的古老儀式。

至於另一批以水墨作成的作品,則是李錫奇少見的手繪成品。經由特殊的裱貼方式,水性與油漆交疊,透露了宣紙底下木板與底漆的質感,呈顯出一種歲月流逝、斑駁、蒼老的古痕。書法性的線條,不再獨舞,而是退隱到一些暈渲的水墨與含蓄的色彩深處,向我們傳來似近還遠、飄忽不定的歌聲,細訴著「記憶的傳說」,這些作品,也成為後來「墨語」系列的原型。

1996年之後的作品,除了透過生漆濃稠皺紋與平坦亮潔的質感對比外,亦有反光亮面與吸光素面的對比;同時再加入紅、黑、金、銀的色彩對比,時而如傳統春聯的喜慶意象,時而如現代多瑩幕電視的時空並呈。繪畫、書法、設計、工藝各種領域,固有的界限,都在藝術家的靈思巧手下,解除蕃籬,進行有如90年代台灣政治的「大和解」遊戲。

(七)浮生.十帖(2000-2003)

李錫奇的漆畫創作階段,經歷 「遠古的記憶系列」、「鬱黑系列」、「後本位系列」、「再本位系列」,2002年假台北國立歷史博物館國家畫廊,再推出「浮生十帖」特展。李錫奇透過這些可分可合、可拆解可重組的拼合式作風,展現了他由深沈、雄渾、瑰麗、炫爛,以至於淡逸、疏遠的心境變化。

李錫奇漆畫創作系列,初期以符號為主體,之後逐漸走向書寫的構成。然而在以書寫為主體的原始構成中,卻透過「解構」、「轉移」、「複合」「模擬」的手法,演繹出諸多不同的面相,而這些手法與特質,又恰恰與二十世紀末葉以來電子文化(Electric Culture)的特性不謀而合。

李錫奇的創作雖沒有使用現代的電子媒體,反而使用古老傳統的手工作法,但李錫奇的創作思維,則是十足現代媒體的思維。在「再本位」系列中,李錫奇的形式組構,著重在畫幅的形式拼合上,一如民間「七巧板」的趣味;然而在「浮生十帖」的創作中,形式的拼合已非重點,藝術家關注的焦點,回到畫面語彙的不斷複製與重組。

李錫奇2002年的「浮生十帖」,以十個不設定的主題,形成十個單一或組件的系列作品,畫面的構成明顯地由之前的縱橫瀟洒,轉為淡逸沈穩;色彩也由喜氣的大紅意象,轉為湛藍、淡灰或沈綠的調性。李錫奇在歷經生命的多重轉折與衝刺之後,這似乎是他另一個沈思、自省的沈潛時刻。淡逸的心境,也標誌著生命的成熟與自適,在台灣當時紛擾不休的政局中, 格外顯得靜謐而永恆。

(八)本位.新發(2004-2007)

度過沈潛、靜謐的「浮生十帖」,年逾60的李錫奇似乎又找到了生命重新出發、奮戰的力量。

2002年的「浮生十帖」個展之後,瑞士日內瓦在2004年邀請他前往舉行個展,這是李錫奇作品,在國外畫廊較大規模的展出,同時也使他一度往中國傳統深化的創作方向,有機會重新進行一次反省,站在不同的土地上,面對不同文化、種族的觀眾面前,敏銳的藝術家,也開始調整自己發聲的語言。

一趙歐洲展覽回來,李錫奇似乎又找到了新的動力與靈感,在延續之前「後本位」系列的基本理念之際,他的表現,有了一種更為潔簡與自由、多樣的開展。以往許願多未曾使用的色彩,此時順理成章地成為畫面的主調,原本以對比為主要手法的畫面,現在則加入更多同色異階的類比協調。

李錫奇這個時期的創作,一件作品,可以因不同的時空,被拆解、重整為兩件作品;或根本重新組合成完全不同的另一嶄新面貌。但不可忽略的是,他的元素基本上並未改變;變又不變,正是中國易經「不易」、「變易」與「簡易」的基本哲理。而這些哲理化為生活,即是中國民間「七巧板」的遊戲。

這種由「七巧板」或「數位拼貼」出發的創作模式,從90年代末期的「再本位」系列開始,一路發展,在新發系列的作品中,形式更被大量的擴張、延展。似乎作品不再只是在單一、個別的框架中思考,而是更直接地在展出的牆面上創作、生發。曾經在李氏過去作品中出現過的許多語彙,包括布拓版畫的蒼茫、力道,書法的流盪、飄逸,漆畫的平滑、光亮,西方幾何切割的簡潔、知性,在此,都成為新作中眾聲齊發、諸神復活的舞台主角。

(九)風起‧水湧(2008-2012)

年近七旬的李錫奇,生命歷程似乎進入一個順遂、豐碩的年代。幾個大型的回顧展,分別在幾個重要的城市舉行過,包括:上海美術館(2005)、福建博物館(2005)、北京中國美術館(2006),以及台北的國父紀念館(2006),而民間畫廊和收藏家也開始對他的作品,有了更多的理解與收藏。加上子女的成長、獨立,這位現代畫壇的闖將、戰士,顯然有幸看到社會對他畢生成就的肯定與推崇。

然而巨匠的榮光並沒有掩蓋掉他創作的火熱。在漆畫的媒材下,李錫奇仍然不斷地開發出型式迥異、風格獨特的系列作品。2008年的「風發本位」系列,整個畫面突然安靜下來,在正方形的構成中,接近低限的畫面,包裹著中央一座似山非山的造型;上方橫過的,應是一朵平靜的雲,但斑駁、缺口、筆直,又如一把出土的上古刀刃,像歷經沙場爭戰的戰士,歸隱童年生長的故鄉。

在這些畫面中,都有一些細緻的色彩變化,平靜猶如一彎自山腳下靜靜流淌而過的溪流,偏偏炫麗多彩又如霞光映照的美麗彩虹。

李錫奇的「風起水湧」系列,重點不在闡釋古人風水數術與原理,而是看重傳統知識中人對自然的敬意與態度,同時呈現自我對生命與自然的理解和態度;那是一種看盡千帆、回歸無有的圓融智慧。

2010年之後,作品轉向較為規整的分割型態,色彩也轉趨內斂,延續之前「本位.新發」的系列創作,顯示這位永遠堅守本位、永遠重新出發的老畫家,永遠不老的心境與活力。

■結論

1950年代末期出發的台灣現代藝術家,至今仍保持著生猛創作活力的,李錫奇即使不是僅有,也是少數的一位;當同世代的畫壇朋友,均已進入「風格穩定」的偃息階段,李錫奇的藝術生活,仍像一顆熱氣藹藹的火種,隨時可能蹦發逼人的火花,而生發出一片迷人的焰光。李錫奇的藝術深含強烈的冒險性格與積極的行動力。

李錫奇從出道以來,始終走在大傳統與小傳統之間,他從人文的筆意中找尋靈感,也在庶人的生活智慧中發掘新意。長期以來,他在美術與工藝、繪畫與裝置、賭具與作品、創作與設計、手繪與版印,甚至現代與傳統、中國與西方的刀口上來回穿梭、履險。他曾經使用的媒材及技法,包括:木板、降落傘布、賭具、書法、牌九、骰子、蠟燭、拓印、絹印、噴槍、生漆……等等不一而足;李錫奇是一個媒材的魔術師、也是新技的開發者,更是藝壇上將被永遠記憶的一隻「 變調鳥」。「變調鳥」唱的美麗歌曲,調性或有改變,曲脈卻永遠鮮明一致。

綜觀李錫奇的創作,沒有高深的學問,沒有玄奧的哲思,有的只是一種出人意表的意念,以及由此意念即時付諸實踐的強勁行動。他善於運用媒材,使傳統媒材敘說現代語言;他讓材料、形式、內容彼此之間,由相互對抗、巔覆,而達於對談、和解。他總是在「山窮水盡疑無路」的時刻,適時展開「柳暗花明又一村」的新境,生發「風起水湧」的汩汩靈泉。

李錫奇,可以說是中國美術現代化運動在戰後台灣發展歷程中,最具行動力的一位傑出藝術家;也是同時代現代藝術家中,在當今前衛藝術創作手法極度翻新的浪潮下,始終仍能站立浪頭,以不離民族本位的思考,進行多元變異的現代表現,而完全跨越了媒材與藝種拘限、成就動人作品的重要藝術家。

本文作者|蕭瓊瑞

蕭瓊瑞,台灣美術史研究者,對台灣美術史整體架構的建立,頗具貢獻,尤擅於課題的開發,重要著作有《五月與東下方》、《島民.風俗.畫》、《圖說台灣美術史》、《台灣美術史綱》‥‥等;作為台灣重要的美術史研究者,蕭瓊瑞向來以嚴謹的史實考證、優美的文筆,和敏銳的圖像解讀能力而知名學界;同時在文化行政、公共藝術、博物館學,及古物鑑定等方面,均具聲名。曾任台南市文化局首任局長,現任國立成功大學歷史系所教授。

| 1938 | 生於金門古寧頭北山村,父親李增丙、母親吳玉瑤,為家中長子。 曾祖父為前清秀才,自祖父開始,以經商為業,經營有成。 |

| 1944 | 入私墊受四書五經啟蒙,此時家業鼎盛。 |

| 1946 | 入華僑捐款設立之私立古寧小學就讀。 |

| 1950 | 就讀金門示範中心小學。 |

| 1952 | 就讀金門中學。 |

| 1953 | 祖母、大姊慘遭逃兵槍殺遇害,並燒毀全家所有。 |

| 1955 | 保送入台北師範學校藝術科。 |

| 1956 | 於台北師範學校二年級時舉辦個展,為校方首次為學生舉辦之個展,亦平生第一次個展。 版畫作品多次刊載於香港「祖國」雜誌封面。 |

| 1957 | 於台北師範學校三年級時,作品入選「自由中國美展」、「學生美展」 參觀台北新聞大樓「東方畫展」首展,深受感動。 |

| 1958 | 北師畢業,因八二三炮戰發生,滯留台灣任教,後舉家遷台落厝於板橋,獨力負起家計重任。 11月與楊英風、秦松、陳庭詩、江漢東、施驛共組「現代版畫會」並舉辦第一屆展。 |

| 1959 | 結識夏陽、霍剛、吳昊於防空洞畫室,暢談藝術。 |

| 1960 | 席德進在香港《中外雜誌》介紹新人新畫,特別撰文〈來自金門的藝術家李錫奇及其版畫〉予以推介。 |

| 1962 | 入伍於台南,創作仍持續末輟。 |

| 1963 | 與席德進同時加入東方畫會,同年東方畫會和現代版畫會在台北聯展。 |

| 1964 | 自軍中退伍,於退伍前為參加國際展覽,曾租台南二王廟祠堂作畫兩個月。 袁德星(楚戈)發表〈存在價值---簡介參加日本國際版畫展的青年畫家李錫奇和他的作品〉(聯合報1964.10.21)一文引介。與韓湘寧赴日參加日木東京第四屆國際版畫展並獲「推薦獎」(第二獎)何政廣譯日本《讀賣新聞》之報導:日本名藝評家評語稱「外務大臣獎後補人李錫奇先生為極具東方哲理精神的表現」。 |

| 1966 | 第一屆現代藝術季展於中美文化中心,由辛鬱、秦松、羅馬、楚戈、李錫奇、顧重光等共同發起。 |

| 1967 | 第二屆現代藝術季,擴大舉辦邀請詩人、音樂家、舞蹈家、畫家於耕莘文教院展出。 結識詩人古月(胡玉衡),並於8月26日結婚。 |

| 1968 | 加入美國視覺藝術中心會員。 |

| 1969 | 人類首登月球,〈本位〉作品獲日本東京第五屆國際青年藝術家展「評論家獎」。 美國華登夫人(海軍醫院院長夫人)及馬立歐、席德進、吳吳、李錫奇共同發起成立「藝術家畫廊」,為台灣首次推動現代藝術發表性之畫廊。 獲菲律賓第二屆亞洲版畫展「第二大獎」。 |

| 1973 | 在故宮見到懷素自述帖深受感動,開始書法性風格創作。 |

| 1975 | 首次到香港參加卜少夫策劃之「中國現代繪畫展」。 |

| 1976 | 首次至美國,並遊歷紐約、舊金山、西雅圖、芝加哥等地,開始以噴槍作畫。 與王藍、席德進、李奇茂、顧獻樑等人出席第一屆韓國漢城亞洲藝術會議。 |

| 1977 | 應紐約聖約翰大學之邀赴美展出,獲舊金山ADl畫廊及UPSTAIR畫廊合同。 |

| 1978 | 與朱為白聯合主持台北版畫家畫廊,推動純學術與發表性現代藝術活動,開幕展參展者為陳庭詩、吳吳、夏陽、楊識宏、朱為白、李錫奇等人。 |

| 1979 | 策劃吳昊首次版畫展。 於版畫家畫廊策劃「第一類接觸」現代畫展,參展者為朱為白、李錫奇、吳昊、徐進良、許坤成、陳正雄、陳世明、楊興生、楊識宏、謝孝德等人。 策劃張義首次在台個展。 策劃郭振昌首次個展。 策劃李仲生首次個展。 策劃日本名版畫家吹田文明版畫展。 策劃陳若曦首次回國展並舉辦座談會。 策劃蕭勤、夏陽、韓湘寧首次回國個展。 策劃江漢東個展。 |

| 1980 | 〈記憶〉一作收錄於Edward Lucie-Smith,"Art in the Seventies",Cornell University Press, A Phaidon Book. |

| 1981 | 策劃全國版畫展,參展者有方向、廖修平、鐘有輝等老中青三代名家。 籌劃日本名版畫家黑崎彰來台展出。 籌劃楚戈首次畫展。 籌劃加拿大現代陶藝展。 籌劃日本曖嘔在台首次畫展。 邀請趙無極夫婦回台於版畫家畫廊舉辦首次展覽、演講及座談,為藝壇當時盛事。 席德進過世。於席氏病危時邀集眾好友與席氏共商後事,決定成立席德進基金會。 應聘擔任香港中文大學藝術系客座講師。 版畫家畫廊結束。 |

| 1982 | 自香港客座返台擔任新象藝術中心藝術顧問。 籌劃視覺詩聯展於新象藝術中心,強調詩與視覺結合表現的運動。 義大利馬賽拉達紀念利馬竇誕辰400週年展。 |

| 1983 | 策組「一畫廊」。 獲韓國第一屆國際版畫展「湖巖美術館獎」。 參與紐約時報名記者包德甫之藝術界座談。 作品被「欣欣畫廊」隨意盜版,聯合藝壇人士召開座談,強調保障藝術品權益之重要。 |

| 1985 | 應環亞企業負責人鄭綿綿之邀主持環亞藝術中心。 籌劃泰國現代畫展。 籌劃霍剛首次回國個展。 籌劃韓國現代藝術家鄭璟娟纖維造型展。 籌劃香港藝術中心「台北現代畫展」參展者有吳昊、朱為白、李祖原、陳世明、莊普、許坤成、謝孝德等,為台灣現代藝術第二次在港大型展出。 籌劃中國水墨畫大展---從傳統到現代,以學術觀點整合海峽兩岸三地之水墨發展。 在港會見大陸畫家黃永玉。 籌劃李小鏡個展於環亞藝術中心。 籌劃香港青年藝術家聯展於環亞藝術中心,參展者有鐘士富、陳有強、阮其可等七位。 籌劃視覺詩十人展。 籌劃小說家七等生首次個展「重回沙河」。 籌劃李祖原水墨展。 |

| 1987 | 與楚戈連袂首次訪問歐洲比利時、法國、義大利、荷蘭。 應舊金山藝術經紀協會之邀,參加由四十個畫廊共同主辦的「舊金山藝術季」。 與朱為白、徐術修合辦「三原色畫廊」,籌劃郭振昌個展,森下慶三個展,比利時法朗.密納爾個展、朱德群個展、大陸木刻版畫群展、大陸現代畫展(陳丹書、木心、張容圖、嚴力、刑菲、艾未未、袁運生等) |

| 1988 | 籌劃石虎個展、西藏畫家劉萬年個展、卓有瑞、司徒強夫婦個展、舒書光個展、姚慶章個展、杜十三首次觀念藝術展、張玲、雷驤首次發表西藏天祭攝影展,以及大陸五位元老畫家李樺、力群、彥涵、王琦、古元首次在台木刻版畫展。 |

| 1989 | 籌劃秦松首次回國展。 籌劃蔡良飛、盧天炎、劉獻中、連建興個展。 參觀湖北荊州美術館,乍見楚文化魅力,引發對漆畫的興趣並開始研究,與妻子古月出席福建省作協舉辦的海峽詩人節,進一步引發對漆畫的興趣,開始〈遠古的記憶〉等系列的創作。 結束「三原色藝術中心」,專心從事創作。 |

| 1991 | 至福州著手研究漆畫技術,並設立工作室聘任助理長期製作作品。 領團赴大陸主持「北京---台北當代藝術大展」。 出席香港中華文化促進會主辦「中國現代版畫研討會」。 邀請大陸作家劉登翰、袁和平訪問台灣。 |

| 1993 | 邀請大陸文藝報名記者應紅訪問台灣及金門。 率團至曼谷主持「台北現代畫展」,並訪問昆明藝術學院與畫家座談。 籌劃「金門文學之旅」。 |

| 1995 | 率團至香港主持「台北現代畫展」,並與大陸香港畫家舉辦「九七後促進兩岸三地現代藝術交流」座談會。 |

| 1996 | 台北賢志文教基金會出版「回音之旅---李錫奇創作評論集」。 出席韓國漢城「四方畫廊」主辦李錫奇畫展,並會見卜栖甫、李斗植、鄭璟娟等韓國重要畫家。 台北市立美術館邀請舉辦「李錫奇創作歷程展」。 策劃「台北現代畫展」於上海美術館。 |

| 1997 | 美國舊金山「彼岸抽象聯展」。 |

| 1998 | 現代「黑」畫聯展於台北帝門畫廊。 「展望二十世紀」於德國盧比克。 「再本位」個展於台北帝門畫廊。 第一屆國際水墨雙年展於大陸深圳。 |

| 1999 | 策劃「台灣檔案---台北現代畫展」於西班牙札拉哥莎。 |

| 2001 | 「本位與對話---台北現代畫展」於上海美術館。 |

| 2003 | 「浮生十帖---錯位.變置.李錫奇」個展於台北歷史博物館。 |

| 2004 | 「金門碉堡藝術館---18個個展」展出「戰爭.賭.和平」作品。 |

| 2005 | 「本位.新發.李錫奇」個展巡迴於上海、福州、北京、台北。 |

| 2006 | 「70.本位.李錫奇」個展於台北國父紀念館。 |

| 2007 | 「浮生、本位、東方情」回顧展於台北首都藝術中心。 |

| 2008 | 「李錫奇意象詩畫展」於板橋林家花園。 「李錫奇漆情墨慾」畫展於台中大象藝術空閒。 參展北京奧林匹克美術大展。 |

| 2009 | 「本位、淬鋒、李錫奇」創作歷程50年於桃園長流美術館。 參展瑞士巴塞爾亞洲藝術博覽會。 「本位、淬鋒、李錫奇」個展於廣州美術館。 亞洲藝術雙年展於台中國立臺灣美術館。 |

| 2011 | 於首都藝術中心舉行「亙古餘韻」個展。 國立臺北藝術大學關渡美術館展。 「藝林鼎足」朱為白、廖修平、李錫奇三人聯展台北國父紀念館。 |

| 2012 | 應台灣創價學會之邀參與「文化尋根建構台灣美術百年史」創價文化藝術系列展覽---「越界創新李錫奇的繪畫世界」,於台灣創價學會秀水、鹽埕、景陽、至善等藝文中心巡迴展出。 獲國家文藝獎。 |

| 2019 | 辭世,享壽81歲 |