作家林良,1924年生於福建省廈門市。1946年來台,曾任台灣省國語推行委員,1948年考入《國語日報》附設出版部。任職《國語日報》期間,歷任兒童副刊編輯、報社編輯、編譯主任、出版部經理、發行人兼社長,直到在董事長任內退休,共為《國語日報》工作57年。基於為孩子創作的理念,林良先生近六十年寫作生涯中,共創作160餘冊兒童文學作品,不但量多,而且質精。其於散文及兒童文學之寫作成果豐碩,對於兒童文學具開創性、原創性之貢獻,並以特有的淺語美感織就文章,形塑和諧溫馨的藝術風格。

林良先生於2019年12月23日辭世,享壽96歲。

淺語的藝術

很高興能得到這個獎。很感謝國家文化藝術基金會給我這一份榮耀。對一個八十八歲的老人來說,這更是一種福氣。這個獎給我帶來的,是一份溫馨的關懷,溫馨的勉勵。等於告訴我說,如果覺得寫作是一件有趣味的工作,就繼續寫下去,不必介意自己的年齡。在文學創作的領域裏,作者的年齡是沒有多大意義的。

我的第一篇散文寫作,是在福建漳州一家報紙的副刊上發表,而且拿到了稿費。那時候我已經十九歲,是一個小學教師。從那時候起,散文就成為我喜愛的文學文類之一。一九四八年國語日報創刊,我先後為這份報紙寫了兩個散文專欄,從最初的〈茶話〉到今天的〈夜窗隨筆〉。這兩個專欄,我一寫就寫了四十多年。我的嘗試和體會是:散文可以從生活中取材,而且可以用最自然的語言來書寫,只要能保持文字的美感,維護文學的尊嚴。

最令人感激的是:評審委員會還提到我的兒童文學寫作,把散文寫作和兒童文學創作視為一體,並不把兒童文學排除在文學的門外。這種卓越的研判,令我十分感動。

成人接受文學的薰陶,被看成一種當然的權利,兒童也應該同樣的享有。傑出的詩人為成人讀者寫詩,同樣也可以為小孩子寫詩。傑出的作家為成人讀者寫小說,同樣也可以為小孩子寫故事。這就是兒童文學存在的理由,也是兒童文學作家存在的理由。

我開始在國語日報擔任兒童副刊的主編,年齡已經二十五歲。我認識了許多長輩和同事的子女,跟他們成為朋友。從此以後,對我來說,「兒童」不再是一個抽象的概念,而是活活潑潑的個體。我為他們寫作,包括兒歌、童詩、童話和故事,嘗試以淺顯的語言從事文學創作,把兒童文學定位為「淺語的藝術」。這項寫作,呈現在國語日報的專欄和許多兒童雜誌上。我為兒童寫作的一枝筆,現在也有六十多歲了。

寫作的時候,我們付出的是真誠,但是真誠跟得獎並沒有直接的關係。得獎實在是一種福氣,靠的是評審委員的思考、評價和判斷。我在這裏,要特別感謝評審委員對我的期許。也要感謝國語日報多年來給我許多嘗試的機會。更要感謝我的家人,因為我的寫作,他們長期忍受寂寞而不抱怨。還要感謝對我的寫作感到興趣的許多讀者。他們都是給我帶來這份福氣的貴人。

純真的境界—林良一生的探索與追求

今年七月十三日,第三十六屆金鼎獎頒獎,林良先生以《純真的境界》獲兒童及少年圖書獎人文類獎項。他上台領獎的時候,全場觀眾都起立致敬,向這位台灣兒童文學的標竿、台灣兒童文學的導師、台灣兒童文學的大家長和領航人,表示最高的敬意,感謝他陪伴許多人走過童年的歲月,走過青年到老年的不同時光。

《純真的境界》是林良先生去年10月出版的一本兒童文學論述。「純真的境界」也是兒童文學家林良和散文家子敏六十多年來的美學追求,他不斷的探索、追求「純真」,這純真就是善,就是美。

林良的生平

1924年10月10日,林良生於廈門,排行老大,有兩個弟弟,一個妹妹。父名林慕仁,母親吳寶釵。祖籍是福建同安。出生後不久,他就隨父母到日本神戶居住。林慕仁先生繼承父業,成為一家專營中日間貿易的公司股東。他創立「光明工業社」,製造香水、雪花膏、爽身粉等。又投資煤炭業、餐館、牧場、書店、製冰廠等,都具創意。由於父親的多方經營,又喜愛閱讀、研究,對子女的教養很有一套,除了使林良的生活經驗更豐富以外,林慕仁先生也成為林良少年時代的「指路人」,影響他的價值觀和人生觀。

林良六歲的時候,就讀神戶華僑小學的附屬幼稚園。七歲時,林良的父親因為父母、弟妹相繼過世,中日戰爭又不可避免,就把一家人帶回廈門。他又從幼稚園念起,直到小學畢業。他的童年拍毽子、堆雪人,念日本、廈門、國語兒歌,聽外婆講故事,看故事書,過得很幸福。小學畢業那年,中日戰爭爆發,他們一家開始逃難,去過香港、越南。1939年全家回到廈門對面的鼓浪嶼。他在英國教會辦的英華書院就讀初中和高中,未及畢業即因逃難而輟學。林良後來所接受的兩項較高的學校教育,包括畢業於國立師範大學國文系國語專修科,以及私立淡江大學的英國語文學系,都是在繁忙的工作中,以「半工半讀」的方式完成的。

日本攻陷廈門後,林家逃到漳州,林良找到工作,在小學教了兩年書。林良21歲那年的夏天,他的父親在九龍江游泳時,為了救起溺水的年輕人而遇難。喪父的悲痛,使林良消極,覺得人生沒意義,放逐自己。弟妹都去上班養家,他卻呆在家裡,做著作家夢,在母親和弟妹的呵護支持下筆耕。抗戰勝利後,林家又回到廈門,林良找到在《青年日報》社工作的機會,擔任報社記者及「青天」副刊的編輯。

1946年,國民政府為了接收台灣,決定在台灣推行國語運動,以利施政。教育部在廈門招考一批到台灣推行國語的人員,應考的人要會說台灣話,才可以做翻譯。林良的家鄉話廈門話和台灣話很相近,很容易的考上了。考上以後,他就離開廈門,隻身來台,進入「台灣省國語推行委員會」的研究組,做國語和閩南語的對照研究,被派到第一女中,教老師說國語,也被派到省教育廳,教督學們說閩南語。

1948年10月25日,台灣省國語推行委員會創立《國語日報》,性質是一份國語教材,特色是全部注音。所以「台灣省國語推行委員會」可以說是《國語日報》的前身,也可以說是「國語日報的搖籃」,林良就這樣從國語推行委員會轉到《國語日報》社工作,擔任兒童版編輯,與小讀者結緣,開始爲兒童寫作。因為缺稿的時候,就要自己提筆上陣。他在國語日報由編輯到主編、編譯主任、出版部經理、發行人兼社長,最後擔任董事長兼發行人,2005年退休,在報社任職56年。由於他的工作與志趣合一,寫書、編書、出版書,和推廣兒童文學,出版了許多優良兒童讀物,「爲台灣讀者開拓閱讀視野,亦爲台灣童書出版的發展奠下基石,貢獻及影響至為深遠。」因此行政院新聞局於2003年10月頒給他首屆「終身成就金鼎獎」。

林良的創作歷程和藝術表現的特殊性

「搖搖搖,搖到外婆橋。」林良的母親,用手指指著書上一個一個的字,用國語教他念兒歌,再用家鄉話解釋給他聽。林良的外婆,也常常一個字一個字的教他念童謠,還常常講廈門的民間故事給他聽。這些歌謠和故事,成為深植在林良心田裡的「文學種子」。

林良的爸媽和舅舅,都是「無可救薬的愛書人」。他的爸爸喜歡買化學方面的書。母親的藏書是一部部的章回小說。舅舅是英美文學的熱愛者,書櫥裡有一排排原版英美文學名著。在爸媽和舅舅的影響下,他也喜歡看書和逛書店。每個週末,他跟爸爸常結伴到書店去選書、買書,他爸爸還曾經跟人合夥開過舊書店呢。

愛看書的林良,常常會想「我現在看書,將來也要寫出幾本書來,這就是所謂的立志吧。」

從小學六年級開始,林良就有半夜爬起來寫兩三百字的習慣。中學時代,他和兩個同學當壁報編輯,三個人就把壁報當成寫作練習簿。這機會讓他嘗到作品發表的樂趣,開始向報社投稿,磨練出被退稿也不氣餒的態度,寫作也漸漸成為他生活的一部分。他父親去世後,他決定在家裡「賣文度日」,當一個「作家」。他的「作家夢」就是那時候形成的。他戰後擔任報社記者兼副刊編輯的那段時間,寫了不少以大海為題材的詩,也寫了一些散文,還規劃寫一部長篇小說。他的作品,有的寄給當編輯或主編的同學發表,有的就發表在自己編的副刊上,因為文章刊出率很高,「作家夢」漸漸成形了。

林良擔任國語日報兒童版編輯,除了爲兒童寫作外,偶爾也在報上寫些散文。他在台灣發表的第一篇散文是<回來,小黑!>,寫一隻黑狗和一個工友的情誼,時間大約是1943、1944之間。

1966年,國語日報的家庭版開設「茶話」專欄,由何凡、洪炎秋與林良共同執筆,林良在專欄裡用「子敏」當筆名。從此以後,他就用「子敏」來發表散文,用本名來寫兒童文學作品,只有少數例外。如《今天早晨真熱鬧》、《黃人白人黑人》等書的作者,也是子敏。林良在「茶話」及報紙副刊發表的文章,先後編成《小太陽》《和諧人生》《在月光下織錦》等十多本散文集。跟其他作家不同的是,一般作家大都是文章篇數夠了,就集結出書。他是依主題、題材來編選成冊,效果集中,廣受好評,《小太陽》在純文學就印了100刷,後來還有麥田版、格林版等多種版本,不但得了<中山文藝獎>,並且入選<台北之書>,可見受歡迎的程度。

林良喜歡小孩子,喜歡為孩子講故事,寫東西。他第一個為孩子寫的專欄是在《國語日報》上的「看圖說話」,從1951年開始,到現在一直沒有間斷,大約有6000篇以上,數量很驚人。已經出書的,只是一小部份而已。「看圖說話」多是兒歌、童詩。林良還為兒童寫故事、寫散文、寫廣播劇、寫小說,寫圖畫書、寫科普讀物,不止是寫,還改寫《兒女英雄傳》,翻譯很多很多外國兒童文學名著。

他平日有了感觸,就隨時筆記下來,當作備用的題材,經過一番思考後有所得了,再轉化為寫作的題目,放進題庫裡。寫稿前,不打草稿,先擬大綱,想好了,一下筆就順著大綱走。每個句子想好了才寫,很少邊想邊寫,也很少修修改改。他寫作的靈感是不斷的努力得來的,是不斷的苦思的結果,是在工作時才出現的,不是憑空得來的。

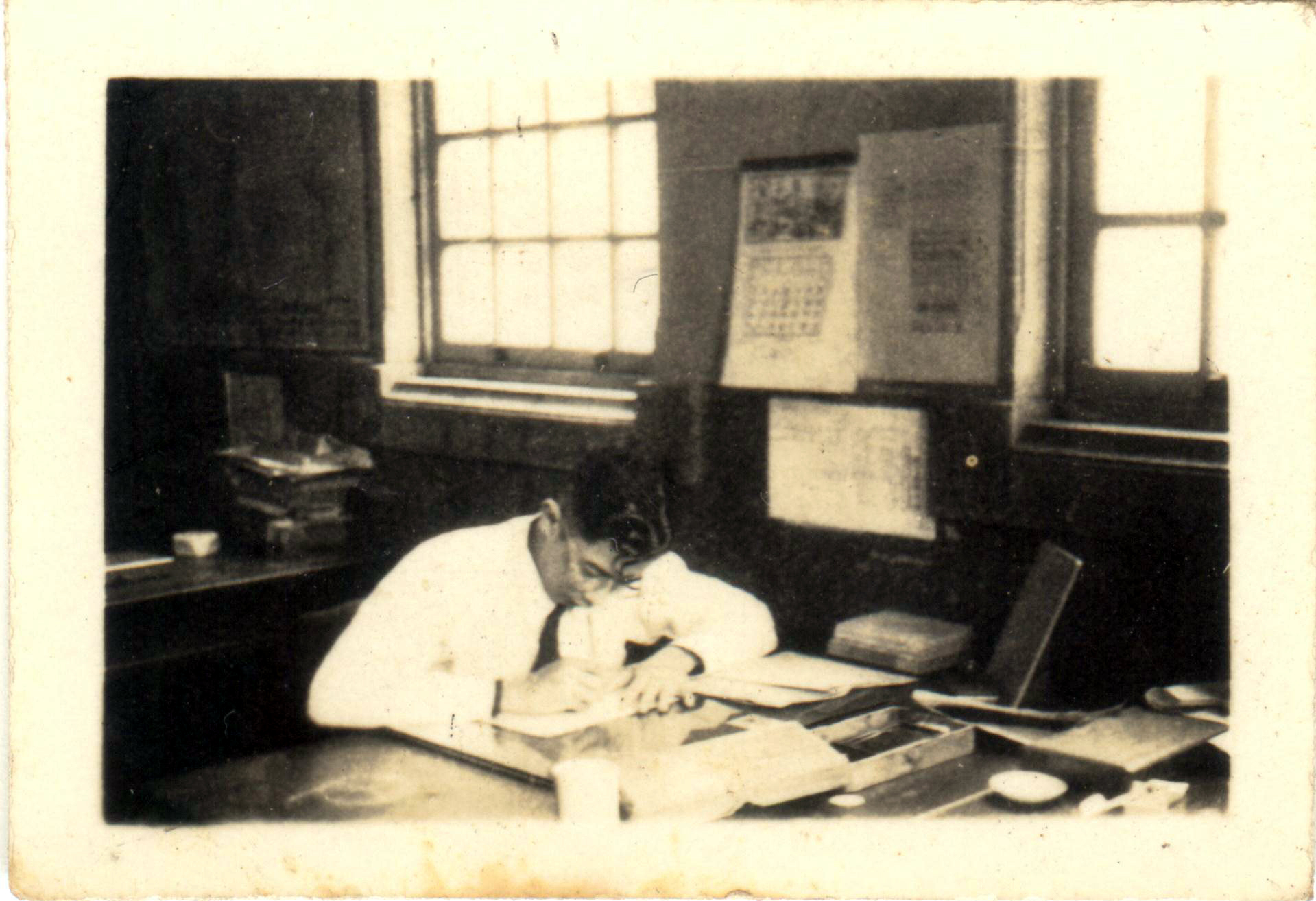

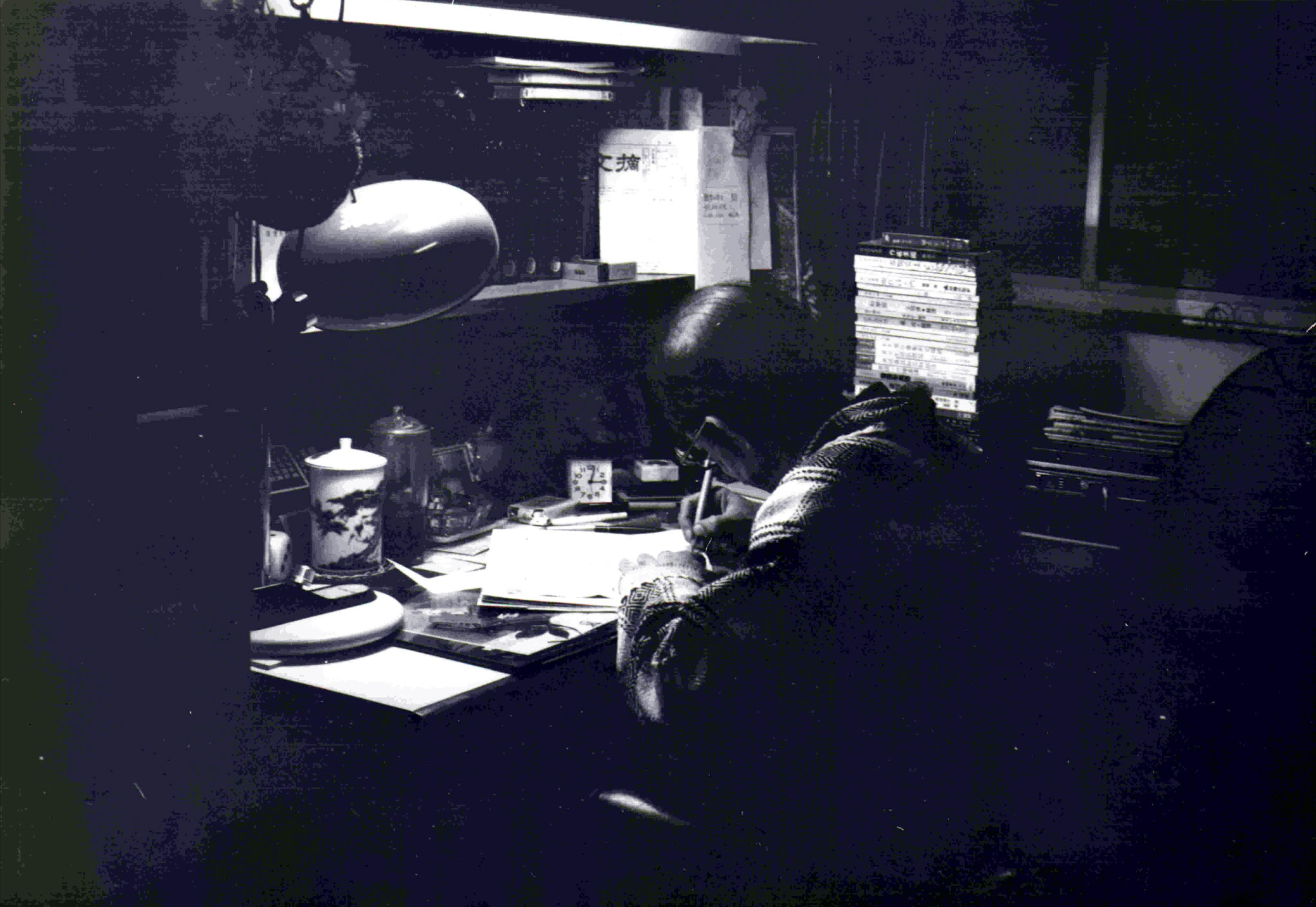

林良退休前,每天下班後,主要的事情就是看書和寫作。他很早以前,就養成一定的創作習慣,晚飯後,休息一會兒,約10點入睡,12點起床,看書、寫作3小時後再睡。如果是週末,就要為「茶話」或「夜窗隨筆」的專欄寫到天亮,星期天早上再補眠。一篇差不多要寫5個小時。寫作的時候,要不斷的喝飲料,茶、咖啡、牛奶或果汁都好,就是不喝白開水,至少要在開水裡加點糖才行。最近喜歡喝奶茶。他說:「不喝水,好像自己會乾掉,會寫不出東西來。」他還說:「這都是太太寵出來的。」這一定的創作習慣,不受情緒好壞的影響,「病也要寫,疲勞也要寫,放棄睡眠也要寫。『絕不爽約』變成一種習慣,同時,也養成一種不向任何『理由』屈服的韌性。」這一定的創作習慣,使他六十多年來,無論是「看圖說話」,還是「茶話」、「夜窗隨筆」等專欄,都沒開過天窗,都能準時刊出。即使是出國,也會先寫好稿子,充分表現他的敬業和職業道德,謹守承諾,絕對負責。這一定的創作習慣,也為他帶來了驚人的產量──「看圖說話」約6000篇,「茶話」1380篇左右,每篇3000字;「夜窗隨筆」從1993年8月2日起到現在,快1000篇了。茶話加隨筆,就超過五百六十萬字,這還不包括他為別人的新書寫的序或其他的專欄或其他報刊的邀稿。

林良作品的特性

林良的創作歷程,從他擔任《國語日報》兒童版編輯算起,已經整整64年了。他右手寫兒童文學,左手寫散文,不管是兒童文學的林良還是現代散文的「子敏」,都堅持運用「真實的現代語言」來寫作。他喜歡「日常生活的語言」,他主張用淺白的口語來寫作,很注重語言文字的聽覺意義。如《今天早晨真熱鬧》,他的原稿其實寫的是《今天早上好熱鬧》,現在的書名是何容改的。林良強調文章的臨場感,要讓讀者好像看到了、聽到了作家的語言表演。他不堆砌華麗的詞藻,也極少用現成的「成語」。已經不新鮮,像「被磨損的錢幣」的成語。他的兒童讀物和現代散文,從標點符號到遣詞錬句,處處都有「令人驚喜的組合」。我們如果把他寫的「好句子」彙整起來,就可以編一本「白話修辭學」或「林良修辭學」,顯示白話也能「白得有味兒」,「白得出色」,「白得美」,「白得豐富」,不讓文言專美。譬如:林良不寫「群山」,也不寫「群山環抱」,他會寫「一座山、兩座山、很多很多的山。」他會寫「這裡一座山,那裡一座山,前前後後都是山。」當別人寫「我怒髮衝冠」,他寫的是──「豎起的頭髮頂著帽子」。

林良作品的另一特色是大量的使用「引號」,應鳳凰說:「翻開子敏的幾本散文集,一眼望去,書頁之間,「角角特別多」,像織布一樣……子敏用最普通的日常語言,表達出文字的韻味,這化腐朽為神奇的本領,就是他的引號-子敏不斷的加上引號,等於大句子中套著小句子,母句裡套著子句,像一座玲瓏寶塔,令讀的人再三玩味。」

試著找幾個例子:

◆文學的特質,就是用語言去表達「除了語言以外再也沒法兒表達」的迷人的「感覺」和「經驗」。文學要征服的,偏偏就是那個「非筆墨所能形容」的禁地。這是作家的「定命」。

◆她一方面要忙自己的梳洗和早餐,一方面要招呼「不知光陰似箭」的老三慢吞吞的吃早點,一方面要催我這個「堅決反對每分鐘心跳超過六十九下」的新哲人快拿報紙進廁所,一方面要去市場買「怎麼今天又吃這個」的菜。

林良的引號除了可以做比較複雜的句子,讓句子變長,並且產生趣味以外,還可以改變詞語原來的詞性,或改變固有語詞,自創新詞,還是讓固有的語詞有新義,例如:

◆斯諾使我們的家「年輕」過,「歡笑」過。

◆「弱者,你們的名字是父母」。「萬事起頭易」。

◆我「東山再起」的披上外衣,懷著『終於有機會獻出我的「私房錢」的喜悅』衝出了大門。

◆「小時候」對她來說,是「遙遠的過去」,對我,實在只是「昨天」。

除了語言淺白、愛用引號以外,林良還喜歡用連續性的詞語:

◆茶,柚子,月餅,排列在茶几上等人。

◆大衣,棉被,厚夾克,使我體重增加,冬天成為我的肥胖季節。

◆吃東西的時候,最快樂,手忙,臉笑。好味道!

◆現代人品嘗風景,最不喜歡陰暗。草坪,陽光,排列有序的樹,開闊的視野,是現代風景的主題……「曲徑通幽」似乎已經不太受歡迎了。

注重聽覺意義和音樂性是林良語言的另一特色:

◆車前方有一團隱約的金光,那就是太陽。只是雨絲不斷,烏雲不散,使人心亂。

◆我只有聽,靜靜的。

◆圓圓肥肥軟軟的斯諾。

以上的例子都是散文裡的句子,都有內韻(行中韻),念起來很好聽。

以「今天早上好熱鬧」為例,有「ㄠ」韻的字就有三個―「早、好、鬧」,他的詩歌的押韻,除了押一般的尾韻以外,還押行中韻、頭韻和頭尾交互押韻,韻式變化很多。

林良語言的淺白不等於淺薄,他的單純也不等於單調,儘管語言通俗,內容並不通俗,他用通俗的語言把深刻的思想、豐富的內容表現出來。譬如:『人人耳朵裡響著震耳欲聾的「空洞!空洞!」的機器聲。』他用「空洞!」的字音和標點模擬機器聲和機器帶給人的感覺,實在很妙,很有意味。

林良的成就

林良的成就是多方面的,分別來說:

在文學創作和翻譯方面

林良右手寫兒童文學,左手寫散文,寫作是他生活的重心。兒童文學的創作,以兒歌、童詩較多,另外有廣播劇、童話、生活故事、科普讀物和圖畫書等,類型頗多,已出版的約180冊。其中《林良的詩》等10冊入選台灣(1945–1998) 兒童文學100,可見其份量。1997年5月,上海辭書出版社出版的《台灣兒童詩精品選評》,由名詩人聖野編選,收58位詩人的作品213首,林良有20首入選,是最受好評的。他的兒童文學作品《兩朵白雲》、《今天早晨真熱鬧》等很多編入台灣、中國的小學語文教材、國語實驗教材和各種選集,有的譯成韓文,有的有作曲家譜曲。2010年6月,中國重慶出版社出版了他的詩歌選集《蝸牛的風景》,8月就二刷了。翻譯方面,有《孩子的美德書》等160冊,其中《又醜又高的莎拉》和《傷心書》、《蜘蛛和蒼蠅》,先後獲得「好書大家讀」1999年和2004年的最佳少兒讀物獎。

在現代散文方面

《小太陽》、《月光下織錦》、《陌生的引力》、《鄉情》、《豐富人生》、《小方舟》、《現代爸爸》、《彤彤》,如果再加上一本小品散文或散文極短篇的《人生二十講》,就有十本。這些書中,《小太陽》得中山文藝獎,印了100多刷,還入選「台北之書」。《鄉情》有中興文藝獎的肯定。林良的散文,寫親情,寫友情,寫世間之情,跟讀者分享他的人生體驗和生活智慧,溫馨感人,有情趣,有理趣,有幽默,那很有個性的語言,特別的語言風格,讓人印象非常深刻。張默、管管等編散文選集,把林良列為十大散文家之一,這是另一種肯定,肯定他成為現代散文創作的新成員。

在兒童文學的播種和推廣方面

林良為教育廳兒童讀物寫作研究班長期授課,並擔任小組指導教授,也為慈恩兒童文學研習營及各縣市的教師研習講課,培育寫作研究人才無數。陳正治、馮輝岳、陳木城、張水金、林武憲等都曾是他的學生。他寫書、譯書、編書、評論、介紹,樣樣做得很好。他又參與中華民國兒童文學學會的創立,並擔任第一任理事長,舉辦各種活動,帶動台灣兒童文學的發展,功勞很大。他是播種者、開拓者、領航人、導師。他寫《淺語的藝術》、《陌生的引力》和《純真的境界》,也是台灣兒童文學理論的建立者,國語日報《兒童文學周刊》的創刊、出版,牧笛文學獎的設立,也有他的貢獻。他先後榮獲信誼基金會「幼兒文學特別貢獻獎」、文建會「國家文藝特別貢獻獎」、楊喚兒童文學獎「兒童文學特殊貢獻獎」、新聞局的「金鼎獎終身成就獎」,都跟他獻身兒童文學創作、推廣有關。

在語文教育方面

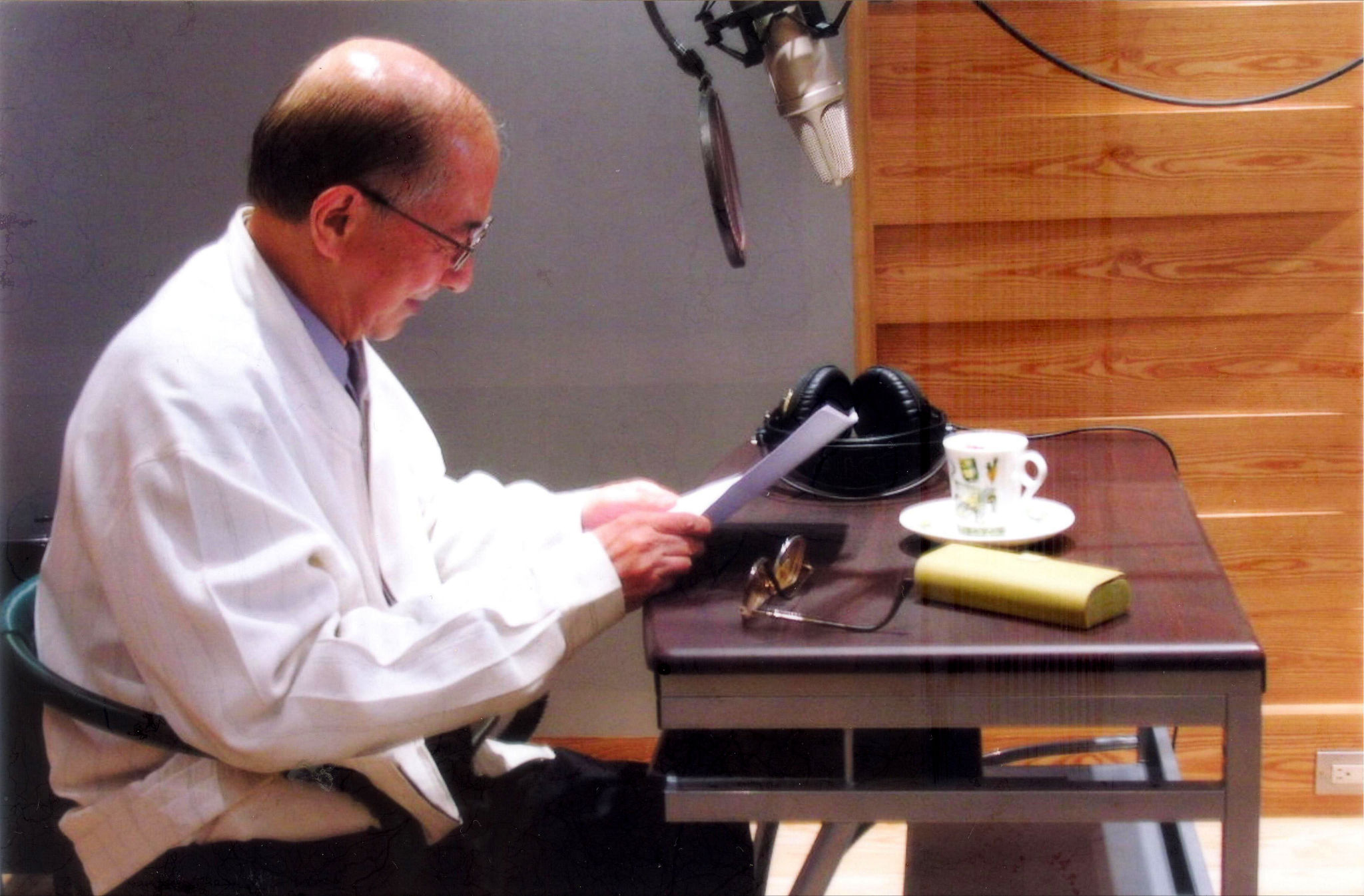

林良擔任《國語日報》語文周刊編輯的時候,受邀去中國廣播公司主持「國語閩南語對照節目」,自1966年到1972年,長達6年。聯合國教科文組織訂定「世界母語日」後,母語教學更受重視。他開始在「語文教室」版編寫「閩南語說話教材」,從2002年6月7日到2012年5月25日,共寫了494課。

林良除了詩歌、散文、童話故事編入國內外中小學教材外,他擔任國立編譯館國小國語教科書編審委員,長達24年。不只是任編審委員,還負責中年級教材的編寫,他「淺語的藝術」兒童文學理念,自然的會影響到教材的編寫,讓教材裡的兒童文學作品增多,更口語化,更有可讀性;教條、口號的課文,相對的減少了。有三篇碩士論文可以表現林良在語文教育方面的貢獻,一是陳志哲《林良的兒童文學理念在小學語文教材上的運用》,二是李先雯《林良散文運用於國小高年級閱讀教學之研究》,三是林玉華的《林良散文在國小寫作教學的應用―以國小三年級為例》。國小的語文教育,主要的就是兒童文學的教育,尤其是閱讀教學的部分。林良為各縣市教師、社會人士講課,介紹兒童文學,除了是兒童文學的推廣以外,也有提升語文教育的功效。

結語

「淺語的藝術」是林良為兒童文學所下的定義。身兼語文教育工作者的他,並不是一味求淺,而是要「淺而有味」,是建設的,不是破壞的。他筆下的淺語,仍然重視語法的正確,文字的美感,以及文學的尊嚴。

「純真的境界」是一切文學藝術的峰頂。在青年時期做著「作家夢」的林良,現在已經夢想成真了,他已經爬到文學的高峰上。他已出版的創作有190本左右,翻譯大約160本,如果把這些書加上不同版本的,還有編的教材和兒童讀物,一本一本的排列起來,那一定是一個很壯觀的隊伍。他在文學方面的成就,是一點一滴累積起來的,從無到有,從少到多,變成令人不敢相信的數字,這絕對不是光靠犧牲睡眠就能寫得出來。他的恆心、毅力,「愚公移山」的精神(馬景賢語),實在很了不起!

去年12月13日,第一屆全球華文文學星雲獎頒獎典禮上,林良先生榮獲特別獎,他在致詞時許諾:「不會讓筆停下來!」目前,每週的《國語日報》還有四個專欄等著他──看圖說話、小亨利、淘氣的阿丹和夜窗隨筆。另外,《國語日報週刊》還有「童詩花園」。林先生寫作熱情不減,他的筆始終年輕,我們每個禮拜都可以在國語日報和他相見。

寫作,對林良來說,是一種自我的建設,是永遠的探索;「純真的境界」是他永遠的追求。他是一位探路的人、領航的人,我們感謝他帶我們進入親切、純真的文學世界! 也希望他的好書能伴隨更多的讀者成長。

感謝國家圖書館張懿文小姐、國語日報社林瑋小姐和新港國小楊琳雅小姐的大力協助!

本文作者 | 林武憲

彰化人,嘉義師範畢業。曾任中華民國兒童文學學會常務監事、國台語教科書編審委員、僑委會華語文教育諮詢委員。編著有《兒童文學與兒童讀物的探索》、作家研究資料彙編《潘人木》、中英對照有聲詩畫集《無限的天空》等一百多冊,作品編入台、港、新加坡、中國的語文和音樂教材、《美洲華語》等,有100多首譯成英、日、韓文發表及國內外作曲家譜曲。曾獲語文獎章、文藝獎章與中華兒童文學獎,事績編入韓國《世界兒童文學事典》。

| 1924 | 10月10日生於廈門,父林慕仁,母吳寶釵。 祖籍福建同安。出生後不久,隨父母居住日本神戶。 |

| 1930 | 全家回廈門定居。 |

| 1945 | 擔任福建《青年日報》記者及「青天」副刊編輯。 |

| 1946 | 考進「台灣省國語推行委員會」,離開廈門,隻身來台,擔任國語推行員,在研究組做國語和閩南語的對照研究。 |

| 1948 | 10月25日,國語日報創刊,林良擔任兒童版編輯,與小讀者結緣,開始為兒童寫作。 |

| 1951 | 考進現在的師範大學國語專修科就讀。 負責撰寫國語日報「看圖說話」專欄。 |

| 1956 | 與鄭秀枝女士結婚。兼《小學生半月刊》編輯。 |

| 1957 | 大女兒林櫻出生。童書處女作《舅舅照相》(兒童故事)由寶島出版社出版。第一本譯著《大象》由文星書店出版。主編《七百字故事(一)》由國語日報社出版。 |

| 1961 | 主編《小學生半月刊》(1961-1965) 。 |

| 1962 | 1月《看圖說話(一)》一套10冊,由國語日報社出版。10月兒童廣播劇本《一顆紅寶石》由小學生雜誌社出版。 |

| 1963 | 考進淡江文理學院英國語文學系就讀。 |

| 1964 | 擔任國語日報出版部編譯主任。 |

| 1965 | 4月,與徐曾淵等合編的《兒童讀物研究》由小學生雜誌社出版。 9月,《我要大公雞》由省教育廳出版。 12月,主編《小學生畫刊》,至1966年12月止。 |

| 1966 | 5月,與徐曾淵等合編的《兒童讀物研究第二輯童話研究》,由小學生雜誌社出版。 與何凡、洪炎秋在國語日報家庭版撰寫「茶話」專欄,開始用「子敏」當筆名。 主持中國廣播公司「國語閩南語對照教學節目」(1966-1972)。 改寫《兒女英雄傳》,由東方出版社出版。 |

| 1969 | 兒童散文《影子和我》、科普讀物《從小事情看天氣》、兒童故事《小琪的房間》由教育廳出版。 |

| 1970 | 獲中國語文學會語文獎章。 |

| 1971 | 擔任教育廳兒童讀物寫作研究班講師及寫作分組指導教授。 《小琪的房間》獲教育廳中華兒童叢書最佳寫作獎。 《爸爸的十六封信》由教育廳出版。 |

| 1972 | 任國語日報出版部經理(1972-1993)。 《小太陽》由純文學出版社出版。 |

| 1973 | 文學論述《陌生的引力》與《和諧人生》由純文學出版社出版。 《小太陽》獲中山文藝基金會文藝創作獎。 長詩《今天早晨真熱鬧》由教育廳出版。 |

| 1974 | 擔任第一屆洪建全兒童文學創作獎評審。 《在月光下織錦》由純文學出版社出版。 |

| 1975 | 《懷念一一隻狗的回憶錄》由國語日報社出版。 兒童散文《小時候》、童話《兩朵白雲》由教育廳出版。 《小動物兒歌集》、《小紙船看海》由將軍出版社出版。 |

| 1976 | 兒童文學論述《淺語的藝術》由國語日報社出版。 |

| 1977 | 7月,散文作品收入管管、張默、張漢良等主編的《中國當代十大散文作家選集》,由源成文化圖書供應社印行。 9月,應邀擔任國立編譯館國小國語教科書編審委員。 10月,《認識自己》由幼獅出版公司出版。 |

| 1978 | 《孝的故事》由行政院青輔會出版,做為給海外學人子女的春節禮物。 |

| 1979 | 中華兒童叢書第二期金書獎,《小時候》獲優良寫作獎。 |

| 1980 | 《爸爸》由信誼出版社出版。 《鄉情》由好書出版社出版。 負責編寫的國小國語教科書第五冊出版,直到1982年1月第八冊出版為止。 |

| 1984 | 參與發起成立中華民國兒童文學學會,任第一屆理事長 (1984-1986)。 |

| 1985 | 《豐富人生》由好書出版社出版。 《快樂少年》由正中書局出版。 5月,《鄉情》獲第八屆台灣省文藝作家協會「中興文藝獎章」。 8月,應韓國釜山兒童文學協會邀請,赴韓訪問,同行的有林煥彰、林武憲、謝武彰、杜榮琛,行前合著《童詩五家》,由爾雅出版社出版,另有中韓對照本。 |

| 1986 | 主編《名家為你選好書-四十八位現代作家對青少年的獻禮》,由國語日報社出版。 《兒童詩》由國語日報社出版。 |

| 1987 | 事績編入《中國兒童大百科全書》第28 冊。 |

| 1989 | 事績編入韓國李在徹主編的《世界兒童文學事典》。 |

| 1990 | 《現代爸爸》由好書出版社出版。 |

| 1992 | 事績編入中國蔣風主編的《世界兒童文學事典》。 |

| 1993 | 任國語日報發行人兼社長(1993-1995)。 獲信誼基金會「幼兒文學特別貢獻獎」。 《林良的詩》由國語日報社出版。 |

| 1994 | 榮獲文建會「國家文藝兒童文學特別貢獻獎」。 翻譯《失落的一角》由自立晚報社出版。 |

| 1995 | 任國語日報董事長兼發行人。 譯《李伯大夢》、《聖誕禮物》、《最後一片葉子》由格林出版社出版。 |

| 1996 | 獲楊喚兒童文學獎「特殊貢獻獎」。 譯《失落的一角會見大圓滿》由自立晚報社出版。 公視拍攝《動筆寫童心》紀錄片。 《林良的散文》由國語日報社出版。 《鄉土小吃》由農委會出版。 《林良的看圖說話》由國語日報社出版。 |

| 1997 | 5月,上海辭書出版社出版《台灣兒童詩精品選評》(聖野選評),林良有20首入選。 |

| 1999 | 翻譯《又醜又高的莎拉》由三之三文化出版社出版。 本書獲1999年好書大家讀最佳少兒讀物獎。 |

| 2000 | 3月,《林良的詩》、《林良的散文》等10冊,入選台灣(1945-1998)兒童文學100。 6月,台北市立師院研究生林淑芬碩士論文《林良的兒童文學作品研究》出版。 10月,中華民國兒童文學學會在北市圖書館舉辦「林良先生作品討論會」,印行論文集。 《兔小弟遊台灣》由國語日報社出版。 |

| 2003 | 獲新聞局頒發首屆「終身成就金鼎獎」。 《我是一隻狐貍狗》入選2003年好書大家讀年度最佳少兒讀物獎。 花蓮師院研究生陳志哲碩士論文《林良的兒童文學理念在小學 語文教材上的運用》出版。 |

| 2004 | 譯作《傷心書》《蜘蛛和蒼蠅》入選2004年好書大家讀年度最佳少年兒童讀物獎。 翻譯《數學詩》由三之三文化出版社出版。 |

| 2005 | 4月,以國語日報董事長兼發行人身份退休,從事報業、出版工作長達56年。 《林良的私房畫》附《林良的私房話》CD,由台灣麥克出版社出版。 |

| 2006 | 台北教育大學研究生黃雅炘碩士論文《林良散文研究》出版。 |

| 2008 | 台南大學研究生洪培雯碩士論文《林良童詩之研究》出版。 屏東教育大學研究生林玉華碩士論文《林良散文在國小寫作教學的應用-以國小三年級為例》出版。 新竹教育大學研究生李先雯碩士論文《林良散文運用於國小高年級閱讀教學之研究》出版。 《林良爺爺寫童年》由幼獅文化公司出版。 《林良爺爺寫童年》獲好書大家讀年度好書及中國時報開卷好書2008年最佳童書。 |

| 2009 | 《小太陽》兒童版2冊,由格林文化出版社出版。 《林良爺爺寫童年》獲第33屆金鼎獎少兒類圖書最佳著作人獎。 5月,嘉義大學研究生蕭立馨碩士論文《林良散文研究──以家庭書寫為對象》出版。 |

| 2010 | 1月,譯《孩子的美德書》由飛寶國際文化出版社出版。 6 月,《蝸牛的風景》由中國重慶出版社出版(8月二刷)。 |

| 2011 | 4月,《林良爺爺你請說》,《林良爺爺的700字故事》獲2010「好書大家讀」最佳少兒讀物獎。 榮獲「好書大家讀」20年得獎總數創作者第二名。 6月,台中教育大學研究生林詩恩《林良兒童詩歌語言風格研究》出版。 7月,《與鴿子海鷗約會-林良精選集》由九歌出版社出版。 8月,《小太陽》入選「台北之書」(文學組)。 《林良爺爺的30封信》和兒童文學論述《純真的境界》由國語日報社出版。 11月,榮獲首屆「全球華文文學星雲特別獎」。 《小太陽》經典紀念版由麥田出版社出版。 |

| 2012 | 6月,應國家圖書館之邀,捐贈一批手稿。 7月,《純真的境界》獲36屆文化部金鼎獎(兒童及少年圖書獎人文類獎),領獎時全場觀禮者起立致敬。 10月,榮獲國家文化藝術基金會第16屆國家文藝獎。 |

| 2019 | 辭世,享壽96歲 |