紀蔚然,1954年生於基隆。1980年畢業於輔仁大學英文研究所後,赴美深造,於堪薩斯大家戲劇研究所取得碩士學位,後於愛荷華大學英美文學研究所取得博士學位。曾任教於政治大學、師範大學英文系,現為臺灣大學戲劇學系教授。在大學時代的1970年代末期便開始舞臺劇本的創作,1979年以《愚公移山》大放異彩,除參加當年的「青年劇展」外,亦在第一屆臺北市「戲劇季」中代表大專院校話劇社團演出。赴美深造其間,紀蔚然暫停劇本的創作,經過十多年蓄積創作能量,1996年之後重回劇本創作的舞臺。 1997年創立創作社劇團迄今,任該團藝術總監,期間陸續發表多部作品並皆受到不同程度的矚目。2008年暫時停筆五年後,2012年再度創作《拉提琴》並入圍台新藝術獎,是臺灣少數以如椽之筆持續耕耘劇場的創作者。

我總是以較為天真浪漫的情懷看待劇場,年輕如此,至今更甚。電視和電影過於複雜,都涉及太多單位、太多資金,其終極目的都是要賺很多很多的錢。小時我先是喜歡電視,後來迷上電影,高中時甚至發願要成為電影編劇,在有生之年獲得一座奧斯卡金像獎。

大學之後,我才接觸戲劇,不久便發現做戲可以很簡約;邀集幾個同好、籌個三五萬塊、覓得一個空間,如此克難地七拼八湊,時候到了,大幕一拉,燈光打亮,哇拉!一齣充滿奇幻想像的戲碼就在觀眾注目下展演了。

如今,三十年過後,製作費高漲,或許需要花三五百萬,甚至千萬才能實現理想。然而,相較於電視或電影,劇場一直保有「手工業」的特質。它是可以富有、華麗,但最可貴的一點是,它可以貧窮、寒酸。這是劇場吸引我和許多人的地方。從學生時代算起,我從事舞台劇本創作已有三十餘年。創作力旺盛時一年可以孵出兩部,窘遇瓶頸時,有長達四年,甚或十年的乾涸期。無論旺盛或瓶頸的經驗,我都珍惜。

創作上,我從不跟別人賽跑,但我一度耽溺於跟自己的影子賽跑,跑得精疲力盡,卻老是無法超前或甩脫它。這幾年我終於體會減產的美德,因為創作最忌誨就是和生產線掛鉤。我希望持續寫作,我更期許自己慢慢的寫作,不再旺盛,沒有瓶頸,於放緩的步調裡享受天真浪漫的滋味。

他在文章中以「『冷伯』就是我」(臺語)自居而佔盡讀者便宜,大家卻哈哈大笑地甘心接受而絲毫不以為忤;他在作品中冷眼自嘲,形塑了一個被學生視為「臭老頭」的大學教授、被老婆和女兒冷言對待的中年男子,以及被電視圈糟蹋的可憐編劇,但「他」真的是他嗎?他毫不手軟地對筆下酸氣十足的「我」極盡嘲弄之能事,逗弄得他人笑出淚水,背後卻盡是當代臺灣文化情境的悲哀;他筆下的人物廢話髒話連篇卻如醍醐灌頂,逼使我們直視當代臺灣社會的普遍荒謬,在嘲弄諷刺的背後,道盡社會語境的無奈與蒼涼。

他,便是臺灣當代極為重要的劇作家:紀蔚然。

然而,劇作家之所以成為劇作家,

是偶然?還是必然?

1954年生於基隆和平島的紀蔚然,家裡共有六個小孩,他排行第五。祖父是一個成功的商人,父親則是一個飽覽群書的讀書人,年輕時還曾經到上海留學,但由於看的都是日文書,對看不懂日文的幼年紀蔚然而言,所產生的文學影響是極小的,反而是因為經常和母親、姊姊去看電影,電影之夢早早在他心中萌發,也成為他最初的志願:當一個電影導演或是電影編劇。

這個小時候關於電影的夢想,牽引著他高中畢業時便自己創作了一個電影腳本,牽引著他選填大學志願時選擇以為和電影有關的英文系,乃至於他在劇場成名之後,也牽引著他寫作電影劇本、動畫劇本,但電影之於紀蔚然,至今終究是一個未竟之夢,現在的他認為,自己在電影這個領域,恐怕是繳了白卷,但,誰知道呢?2013年的此刻,紀蔚然已完成改編自己的小說《私家偵探》成為電影劇本,誰又能肯定地說,他小時候的電影之夢不會像他的劇作家的夢想一樣,在沉寂多年的流浪之後終於破繭而出,成為一場驚異之旅的旖旎之夢呢?

紀蔚然小學最早在出生地的基隆信義國小就讀,十歲左右便舉家遷移到臺北,就讀於臺北的中山國小,後陸續就讀於臺北的仁愛初中、徐匯高中。高中畢業之後在補習班混了一年才考上輔仁大學英文系,據他自己表示,進入大學之後才是他真正啟蒙認識文學、戲劇的開始,也是在這個階段,他開始展露劇本創作的潛能,用英文、中文陸續創作了《舞會》、《死角》、〈燈泡〉以及《愚公移山》等幾個劇本,初試啼聲的作品皆受到肯定,有的登在系刊上、有的成為班上的畢業公演,《愚公移山》(刊登於《中外文學》84、85期)更在參加「青年劇展」之後大獲評審青睞,後來甚至獲邀參加第一屆臺北市的戲劇季。1980年他又創作了《難過的一天》,由馬汀尼執導,在臺北南海路的國立藝術館演出,但是口碑平平,未如預期。於是,精采的過往沒有為紀蔚然帶來劇本創作上的持續高峰,這個階段之後的十幾年間,難過的不只一天,紀蔚然的創作之路顯然步入了闇黑森林的迷霧之中,當他撥雲見日,再度在劇場復活並獲得持續性的肯定時,竟然已經是16年後了。

在大學期間劇本創作上的優異表現,讓他申請到了南伊利諾大學卡邦戴爾分校之戲劇系,1980年他便赴美留學,但是,進入美國校園的紀蔚然卻嚴重水土不服,文化的震盪讓他退縮在自己憂鬱的小房間裡,後來只好轉學到堪薩斯州大學戲劇系。1982年拿到戲劇碩士學位之後,回國卻找不到教職,只能任職於公關公司,儘管公關公司的待遇不差,但是撰寫廣告文案卻非他興趣之所在,因而再度陷入了困頓的苦痛之中。

這段期間,他仍然嘗試著劇本的創作,1983年左右,因朋友介紹認識了當年也剛在「實驗劇展」初試啼聲的蔡明亮和王友輝,他便和蔡、王兩人商議各自創作,要以「小塢劇場」的名義參加「實驗劇展」。創作的靈魂被喚醒的紀蔚然,興奮之情表現在他創作上的積極,當時他白天上班,晚上乾脆不回家,留在辦公室裡努力爬格寫作,可是,一個禮拜之後嘔心瀝血完成的作品,卻被大家共議否決了,紀蔚然的挫敗與沮喪可想而知,自此,戲劇的創作似乎就要被紀蔚然絕緣在他的生活之外了。

1983年紀蔚然和華僑朱靜華女士結婚之後,在妻子的提醒之下,他當年想要成為「全臺灣最偉大的劇作家」的夢想於是被喚醒,他毅然辭掉公關公司的工作,在1984年陪著妻子再度回到堪薩斯州大學,一面在大學校園餐廳裡洗碗,一面思考著自己的人生和未來。這段期間他依然嘗試著劇本的創作,並寄回臺灣給當時在「實驗劇展」風火正盛的蘭陵劇坊的金士傑、卓明、馬汀尼等人,但是紀蔚然寄去的作品完全沒有得到回音,當年《愚公移山》的成名,似乎只是曇花一現。此時的紀蔚然困惑在撞牆的瓶頸之中,於是他決定放棄寫作之夢,到愛荷華大學攻讀英美文學博士。可是,就在他開始懷疑自己,認為「或許創作不是我該走的路」,而決定不以戲劇為主修時,戲劇卻又以一種中場休息之後,幕落再啟的神奇姿態回頭找到了他。

因為閱讀到契訶夫的《凡尼亞舅舅》,以及在紐約看了美國當代劇作家大衛馬密(David Mamet)《大亨遊戲》(Glengarry Glenn Ross)和山姆‧謝弗(Sam Shepard)《正港西部》(True West)兩齣戲的演出之後,劇中精煉的語言、爽快的髒話,以及完全沒有感傷情分的基調讓他受到了震撼和啟發,而易卜生架構出的精巧結構、契訶夫所營造出的迷人氛圍,以及品特人物刀光劍影的辛辣語言,都在往後的創作裡影響著紀蔚然,於是他決心向前輩學習,轉而研究美國當代戲劇,就這樣,學成後的紀蔚然便在英美文學的學術領域中,以戲劇的專長先後聘任於政治大學、臺灣師範大學,2004年起轉任臺灣大學戲劇學系,戲劇的研究與教學之路於焉開啟,而劇本的創作呢?

遷徙,是否因為漂泊的宿命?

或是冥冥中為了尋找另一個桃花源?

從童年開始,紀蔚然的原生家庭平均每兩三年就搬一次家,甚至有時候上學前媽媽會給一把新鑰匙,讓他放學回家時,可以打開另一個新家的門。這讓他有著強烈的「沒有根」的感覺,流浪的意識早早就出現在他的童年之中,如此不斷遷徙的童年一直讓他感到困擾,他甚至在《夜夜夜麻》劇本的序言裡自問自答:

「如果時光倒流,讓你回到童年,你願意嗎?」

「我不願意。」

因此在他自己成家之後,努力希望不要搬家,但彷彿宿命一般,搬家仍然是他生活裡經常發生的事情,直到他任教於臺灣大學,搬進了臺大的宿舍之後,似乎才漸漸穩定下來。其實,這種不斷遷徙的情形在紀蔚然的生活中如此,觀察他成為劇作家的創作歷程來看,也似乎也隱隱蘊藏著這種流浪遷徙的基因。

除了搬家,紀蔚然的日常生活中「麻將」和「酒」可說是不可缺少的滋潤,兩者的場合都讓他結交朋友,前者甚至成為他筆下的主要題材,更是他再度成名的重要關鍵。整個1980年代初期到1990年代中期的16年間,是紀蔚然劇本創作的沉潛期,這個階段他沒有發表過任何劇作,「紀蔚然」這個名字幾乎要和劇場脫離關係了。但其實他一直沒有放棄地持續修改著一個劇本,劇中四個大學同學在畢業之後,年年一期一會地相約打麻將,意欲在一天一夜昏天暗地的牌局中,傳達三十歲的人理想的破滅,而將大學畢業後的生活遭遇,透過打麻將的場合醞釀成一個隱喻,但是當時的紀蔚然抓不到劇本創作的訣竅,只是想要順著牌理如實呈現牌桌上的一切,因而被困頓在麻將的「圍城」之中,成就不了一個令自己也令他人滿意的作品,當年寄回來給朋友看的,就是這個始終不能定稿的劇本。直到多年之後的一個寒假,他拋開牌局的正面描寫,運用大量髒話、玩弄真實並充滿暴力的生活語言,在表面寫實其實寫意的舞臺手法中,才終於切中要害地開創了新的劇場對白面貌,完成了他多年努力嘗試的這個「不傷感的,以語言實驗為主的」,以及「臺灣劇場史上最多髒話的劇本」:《夜夜夜麻》。

劇本創作的流浪與遷徙,最後找到了落腳的新家。而紀蔚然之所以能夠在劇場中絕地大反攻,也是相當令人好奇。

他在愛荷華唸書時,曾認識去美國念電影碩士的臺灣人符昌鋒,當時兩人相約回國後要合作拍攝電影,後來符昌鋒成立「十月影視」,也邀約紀蔚然編了一部電影劇本,可惜申請輔導金時沒通過,劇本就這樣擱著。1992年,紀蔚然看了屏風表演班的《莎姆雷特》心有所感,發表〈肢解《哈姆雷特》──評李國修的《莎姆雷特》〉於《當代》第74期。因而結識了李國修,後來他邀請李國修到課堂上演講,開啟了兩人的情誼。而當初沒有通過輔導金的電影劇本,在李國修的建議之下,流浪變身成為舞臺劇本《黑夜白賊》,紀蔚然在臺灣當代劇場的劇作家時代於是開啟。

在紀蔚然現今已完成發表的17個舞臺劇本中,「家庭三部曲」系列的第一部即是《黑夜白賊》,也是他重啟舞臺劇本創作之路的關鍵作品,題材上也是和「家」有關。但是根據紀蔚然自己表示,真實生活中的家庭對他的劇本創作而言並未有任何影響,最多是因為家族是一個臺灣的大家族,接觸許多親人時,可以聽到許多的故事,但這些故事或許會成為創作的靈感,卻和作品本身沒有直接的關係。儘管有學者認為《黑夜白賊》是紀蔚然「自傳式的家庭問題劇」,但他自己曾表示,《黑夜白賊》裡的母親是最接近的家庭經驗但卻非傳記。這樣的認知差距,其實隱藏著一個紀蔚然寫作的習慣。我

說起紀蔚然的寫作方式,他表示是一種「意識流式」的寫作法,不需要大綱,不預擬結構,只要有幾句臺詞、一兩個人物,他就可準備坐下來開始閉關寫作了,當創作的閥門開始啟動,他順著自己的感覺走,一天寫個十個小時,完成了五頁、十頁之後便休息,第二天持續進行,又是同樣的頁數,如此十天下來,一個劇本的初稿便完成了。初稿完成之後,對紀蔚然來說更重要的便是修改了,修改的過程有時順利,有時碰壁,例如《夜夜夜麻》就是一個歷經十年煉劍的漫長修改旅程,但像《拉提琴》、《嬉戲》、《無可奉告》卻都是行雲流水般痛快完成的。

綜觀自己的創作,紀蔚然認為自己的想像力並不是那麼豐富,也不是那麼擅長說故事,創作主要是寫自身經歷過的事情、看到過的事情以及自己所感覺到的事情,這種種的觸動儘管是真實的生命經驗,但接下來的發展便開始轉化成一個虛構的「我」,在一種「似我非我」的自嘲之中,跳出了個人自傳的框架,一筆一刀地刻寫出屬於時代的氛圍和自省,而他自認為寫得好的,都是自己和自己腦力激盪想出來的題目,越貼近自己的感覺和生活的作品,成績會好過於那些離自己很遠的東西。

或許正因為這種「意識流式」的創作方式,以及非一般邏輯思考的語言想像,紀蔚然的作品中有許多出人意表的驚奇和引人低迴的悸動,突顯了從不同的角度觀察當代生活的創作底蘊。他強調自己做為知識分子,必然存在著社會與文化的關懷使命,作品也必然觸及臺灣當代社會的某些議題,但創作時卻很有意識地避開「話題性」的一時流行。他的作品中更多的是屬於文化層面的觀察,他不願意用話題性來支撐觀眾的熱情,而寧可深挖析剖文化的底層,他始終期待自己的作品能夠寫出這個時代「不可承受之重」而展現出獨特的時代風情。

當世界變得無所謂時,還要繼續寫嗎?

當自己沒有心情時,還能繼續寫嗎?

紀蔚然十多年來不斷持續劇本的創作,除了自我寫作的衝動與憧憬之外,一直必須站在「創作社」劇團演出生產線上,也是促使他無法停筆的重要因素,因此他經常表示要停筆、要休息,但又往往提筆再寫。2004年開始,在劇本之外又開啟了雜文書寫和小說創作的新路,從此躋身多元創作類型的作家之列,一路走來曾經迂迴的創作之路,未來將帶給紀蔚然什麼樣的變化?或許我們可以從過往的創作中找到未來的蛛絲馬跡。

整體來看,紀蔚然劇作中的世界往往呈現一種矛盾的荒蕪,一切似乎都不可信,一切又在追求黑白分明、井然有序的答案中落入曖昧的灰色地帶。以目前所發表的作品而言,早期的創作雖然青澀,然透過劇中人物之間語言的辨證,卻已經顯露出洞察社會及人性的本質的特色。1996年之後的創作,則大致可以歸納出三種主要的創作主題發展脈絡,其一是家庭系列的主題,透過家庭表面結構的崩潰,企圖突顯出「家」之所以為「枷」的宿命牽連與人性中卑微猥褻的野蠻本質,進一步寓言在毀滅中尋找人性的救贖與解脫的可能性。

其二是以男子中年危機的憂鬱編寫青春的輓歌,表現出出生於50年代、成長於70年代的臺灣知識分子在社會遷移中的沉淪與無奈,具體呈現了一個墮落的時代,並將時代中人們的掙扎努力與荒謬本質表現出來。

第三種創作主題主要表現了深刻的社會觀察與人際關係的透視,透過嘻笑怒罵的語言表象,以及戲劇扮演的外在形式,探討人際關係的全面崩離,以及人際之間情愛與慾望、毀滅與救贖、真實與虛幻等等議題,其作品深入當代臺灣社會的內在,具有相當濃厚的時代感與歷史意義,更是臺灣當代劇作家中少有的優秀表現。

就創作技巧而言,誠如他自己表示的,他擅長往人物的內在挖掘而不擅於情結的發展,在前兩種創作主題的作品中,大部分套用了佳構劇的結構形式,以集中的場景和鮮明的人物形象,透過情節主線的鋪排呈現創作的意圖,在抽絲剝繭的技巧中,探究人物不為人知的不堪內心世界;第三種創作主題則是打破利用情節講故事的傳統創作模式,而以不同的社會議題為主軸,在看似破碎的結構中建立起彷彿各自獨立卻又環環相扣的時代面貌。

除此之外,紀蔚然的作品中最不能忽視也是最具功力所在的,是劇本中呈現的看語言風格。紀蔚然善於運用日常生活中的「廢話」、「髒話」以及各種「陳腔濫調」的謔仿,在表面看似無意義的語言中,勾勒出人物的內在與外在形象,以及社會真實與虛假的面貌。在語言貧乏的當代臺灣社會中,以及以商業流行為導向的劇場現象裡,紀蔚然的劇作突破傳統對白撰寫的慣習,刻意運用斷裂的語言企圖建立出文本的文學性,為臺灣留下近數十年當代生活語言發展的紀錄,以及集體記憶中慾望與救贖互為辯證的核心價值,不但本質上具有寫實的社會意義,更具備了寓言式的象徵意義;劇本中的社會批判,足以代表焦躁的當代社會中,劇場創作者以創作為工具針貶社會的重要意義。

表面上始終嘻笑言不及義的紀蔚然,在面對創作時,終究還是成為一位潛心藝術淑世、力抗商業流行趨勢的劇本創作者,他在劇本書寫上的開創性與持續性,具備了當代劇場標竿性的意義;他不斷自覺並自我批判且自我突破的創作表現,更為臺灣藝術生態帶來極為重要的影響力。

本文作者|王友輝

以編、導、演及評論活躍於臺灣劇場,近年跨足音樂劇及戲曲創作。曾任教於多所大專戲劇相關院校,現為臺東大學兒童文學研究所專任副教授。

出版劇本集《獨角馬與蝙蝠的對話》四冊、臺灣資深戲劇家傳記《姚一葦》,選編《臺灣現當代作家研究資料彙編:姚一葦》,並與郭強生共同選編《臺灣戲劇讀本》。近年劇場編導作品包括音樂劇《天堂邊緣》、舞臺劇《青春謝幕》、歌仔戲《安平追想曲》、歷史劇《鳳凰變》、青少年戲劇《KIAA之謎》等。

| 1954 | 出生於基隆,兄弟姐妹共有六人,排行第五。 |

| 1960 | 就讀於基隆信義國小。 |

| 1963 | 舉家搬到台北,就讀於中山國小。 |

| 1966 | 考上仁愛初中。 |

| 1969 | 考上徐匯高中。因為從小和家人看電影,而開始有電影夢,一心想要當電影導演和編劇,甚至寫了一個未發表過的電影劇本。 |

| 1972 | 大學重考生,在補習街混。 |

| 1973 | 考上輔仁大學英文系,開始真正接觸到文學和戲劇。 |

| 1977 | 用英文創作了第一部長劇《舞會》,做為英文系的畢業公演。 考上輔仁大學英文研究所。 |

| 1978 | 創作舞臺劇本《死角》,後又寫了〈燈泡〉,刊登在英文系的系刊。 |

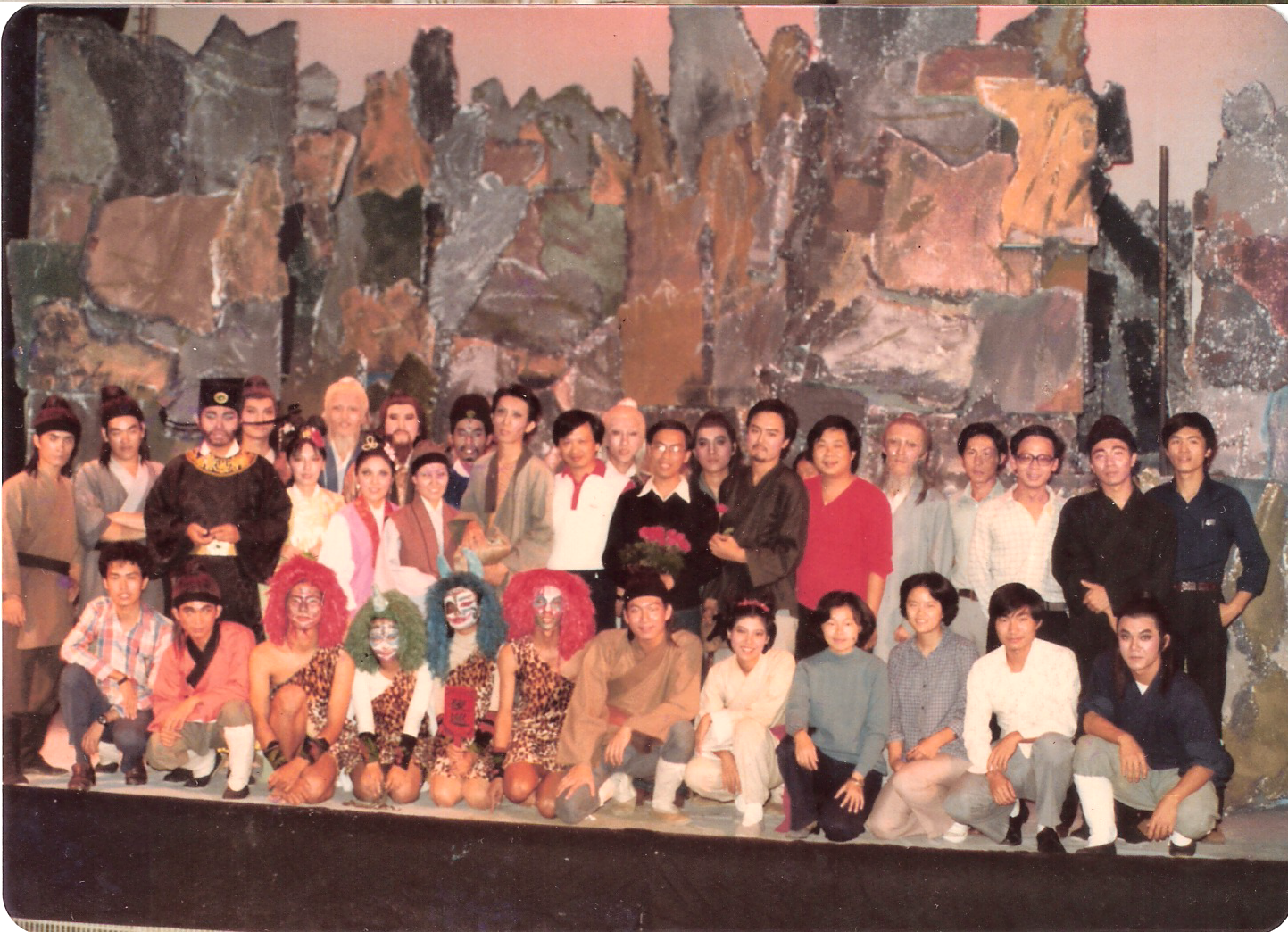

| 1979 | 創作舞臺劇本《愚公移山》,在「青年劇展」中大放異彩,獲邀代表大專院校參加「第一屆台北市戲劇季」演出;該劇後亦翻譯成英文,由英文系演出。 |

| 1980 | 創作《難過的一天》,由馬汀尼導演,由輔仁大學在藝術館演出。 本年獲得第一個碩士學位後,赴美就讀於南伊利諾大學卡邦戴爾分校之戲劇系,因水土不服,註冊卻沒去上課,得了三個F。 |

| 1981 | 轉學至美國堪薩斯州大學戲劇系。 |

| 1982 | 獲得戲劇碩士的學位,同年返國,任職於聯太公關公司。 |

| 1983 | 與華僑朱靜華女士結婚。 |

| 1984 | 陪妻子回到堪薩斯州大學,邊於學校餐廳洗碗邊思索未來。 |

| 1985 | 就讀於美國艾荷華大學英文系博士班,原想以短篇小說做為博士論文主題,後因看大衛‧馬密(David Mamet)的《大亨遊戲》(Glengarry Glenn Ross)和山姆‧謝弗(Sam Shepard)的《正港西部》(True West)兩劇的演出受到震撼,決心以當代美國戲劇做為博士論文,因而重回戲劇的道路。 |

| 1990 | 女兒紀芊吟出生。 |

| 1991 | 獲得博士學位,同年返國以戲劇專長任教於國立政治大學英文系。 |

| 1996 | 創作並出版「家庭三部曲」第一部《黑夜白賊》,由徐譽庭執導,屏風表演班演出。 |

| 1997 | 與友人共同建立「創作社」,創作《夜夜夜麻》,由黎煥雄執導,創作社創團首演。 創作電影腳本《絕地反擊》,符昌鋒導演。 |

| 1998 | 轉往國立臺灣師範大學英語系任教。 創作並出版「家庭三部曲」第二部《也無風也無雨》,由李國修執導,屏風表演班演出。 |

| 1999 | 創作並出版《一張床四人睡》,由黎煥雄執導,創作社於南海路國立藝術教育館演出。 |

| 2001 | 創作並出版《無可奉告》,由傅裕惠執導,創作社於誠品敦南店演出;創作並出版《烏托邦 Ltd.》,由黎煥雄執導,創作社於新舞台演出。 創作電影腳本《自由門神》,王童導演。 |

| 2003 | 創作《驚異派對》,由周慧玲執導,創作社於新舞台演出,入選第二屆台新藝術獎年度十大表演藝術。 出版《夜夜夜麻一二》,收錄《夜夜夜麻》及《驚異派對》兩個劇本。 |

| 2004 | 轉往國立臺灣大學戲劇系任教迄今。 創作「家庭三部曲」第三部《好久不見》,由馬汀尼執導,創作社於國家劇院演出;於《印刻》雜誌撰寫雜文,集結成《嬉戲》一書,同時創作舞臺劇本《嬉戲之Who-Ga-sSha-Ga》,由符宏征執導,創作社於皇冠小劇場演出,獲第三屆台新藝術獎表演藝術年度大獎。 出版《好久不見:家庭三部曲》,收錄《黑夜白賊》、《也無風也無雨》和《好久不見》三個劇本。 開始撰寫《中國時報》人間副刊「三少四壯集」專欄。 |

| 2005 | 出版《影痴謀殺》,由周慧玲執導,創作社於國家戲劇院實驗劇場演出。 創作動畫片腳本《紅孩兒:決戰火焰山》,由王童導演。 集結人間副刊「三少四壯集」雜文,出版《終於直起來》。 |

| 2006 | 出版戲劇論文集《現代戲劇敘事觀:建構與解構》。 |

| 2007 | 創作《倒數計時》,獲2007台灣文學獎劇本類評審獎,同年並由符宏征執導,創作社於城市舞台演出。 |

| 2008 | 創作《瘋狂年代》,由黃致凱執導,屏風表演班於國家戲劇院演出。 |

| 2011 | 出版第一本小說《私家偵探》,獲選2011開卷年度十大好書。 |

| 2012 | 創作《艷后和她的小丑們》,由李小平執導,國光劇團演出;創作《拉提琴》,由呂柏伸執導,創作社於國家戲劇院演出。 《私家偵探》獲2012台北國際書展大獎。 出版劇本集《拉提琴》,包括《艷后和她的小丑們》、《拉提琴》和《瘋狂年代》等三個劇本。 出版《誤解莎士比亞》,以幽默雜文的筆法解讀莎士比亞經典作品。 |