王小棣,1953年出生於台北市,文化大學戲劇系學士,美國德州三一大學劇場碩士,舊金山州立大學電影碩士,擅以紀錄片紀實手法刻劃小人物悲喜情緒。1992起於稻田電影工作室擔任負責人(編劇、導演、製作),2009年起擔任臺北藝術大學駐校藝術家。曾任政治大學兼任講師、電影創作聯盟理事長、民心影視公司負責人(編劇、導演、製作)等,作品數度獲得金鐘獎最佳製作、最佳導演及最佳編劇等獎項。

怎麼會是我

萬般皆下品,唯有讀書高。

這句話讓我很小就對自己提高警覺,雖然當時無從了解下品究竟是什麼一種情境,但是良知已經察覺到自己不耐煩讀書寫功課,不符家長的期待。

因為還是個小孩,這種隱憂就僅止於半夜無來由的想想,然後踢被子的時候就一起踢開了。畢竟我童年的台灣太精彩了,叔叔伯伯們的戰場鬼故事,腿上的彈孔,和鄰居歐巴桑南腔北調雞同鴨講的鬥嘴,還有人教過我走夜路可以避鬼驅虎狼的咒語。三天兩頭沒寫功課騙老師說要回家拿作業時,就像多年後看到沈從文筆下寫的一樣,蹲在路上店家一家一家的看,鐵齒大鋸子來回鋸冰塊的冰屑飛揚;修皮鞋的師傅身前繫塊髒布掛著厚厚的眼鏡,一點不怕腳味把臉往別人鞋子裡湊;棺材店裡刨著巨大樹幹的樹皮,那香氣讓我想到好學生筆盒裡一枝枝削得漂漂亮亮的筆...... 可我當然沒想到,這所有人的精彩就是那偉大訓示中認為不足掛齒的萬般。

上了初中成績開始慘不忍睹,英文數學都是十幾次小考抽考加上月考平均起來不到10 分,小時候的隱憂在青春期漸漸變成一種預言即將實現的凸跳不安,尤其是這時還會看到頂上毛髮已經越來越少的父親每天早上到上班途中都還在背唸英文,增加了前途無望的陰影。對於家裡為什麼會養育出我這樣一個下品,自己也不禁感到十分的好奇。

轉眼幾十年過去,今天寫的是國家文藝獎的得獎感言,走筆至此想說的也就是這個讀書成績上品下品的觀察與感慨吧。傳統文化中對子女理當苦求金榜題名牟取高官厚祿做一個人上人的期待,深深蛀蝕了這個社會及政府的價值觀念,戰亂過了六十年了,仍然一面費盡全力的搞不定經濟政治,一面輕視文化 尤其是大眾文化。到今天上呼下效高喊文創,心裡想的還是趕快賺錢,首富和首長為精緻藝術可以動輒上億的蓋館收藏;引入每個平民家庭的電視品質和諸多大眾文化,卻每每被菁英份子和政府單位看作理當鄙視或保持距離的低俗商業作為。這次會得獎除了感謝評審委員的抬愛,以及工作團隊的信任與辛苦合作,自己心裡其實還是難以壓抑對萬般皆下品的凸跳不安,以及對上位之人的好奇,很想藉此請他們是不是可以撫心自問台灣累積了多少代移民的血汗與苦難。從明朝禁止沿海人民出海到中華民國轉進;從荷蘭紅毛城到101 大樓;從墾荒到富有;從割讓到民主。這裡承載的歷史重量與人民勃發的生命力真的可以在文化市場上被輕忽,自棄,邊緣化嗎?

最後,2014,甲午年,這個世界發生了許多災難,我也失去了摯愛的夥伴黃黎明。28 年並肩作戰憂歡與共,這個獎應該是我們一起得的。天人永隔,不改初衷,這個獎會鼓勵我們一起為台灣及世界繼續盡自己的渺小的力量,並且祈福。

王小棣素描

如果你問起王小棣,拍了三十年的電視、電影,自認最具代表性、最滿意、或是最私心偏好的,是哪部作品?無論你問幾次,答案永遠都會是那部你極可能未曾聽聞的短片〈臺北今天少一桶豆花〉。

那是臺北市政府新聞處籌劃的「臺北開天窗」系列其中一集,片長只有18分鐘,故事發生在臺北一個稀鬆平常的午後,老牌演員羅斌飾演賣豆花的老先生,正忙著整理自己的西裝、皮鞋,等著老婆從美容院回來一起去參加婚禮,他催促兒子快把客戶訂的那桶豆花送過去,兒子卻遲遲不肯出門,隨後女兒拎著大包小包回家哭訴剛遭先生家暴,憂心忡忡之下頂替兒子出門送貨的老先生一個心神不寧就這麼出了車禍。半晌,金馬獎最佳女配角邱秀敏飾演的老太太頂著剛燙好的頭髮急急忙忙趕過來,兩個人就這麼坐在公園裡,從老先生腳上的傷口一路講到女兒的婚姻,最後竟演變成這對結縭數十年的老冤家的互揭瘡疤。

影片尾聲,被一時情緒激動的老先生不小心揮打到眼睛而臨時就醫戴上眼罩的老太太,小心翼翼攙扶著車禍腳傷的丈夫慢步走向機車停放處,先前的喧囂被一片突如其來的寂靜給淹沒。回到家,但見前來向老婆道歉的女婿躺在客廳睡著了,臉上仍帶著傷的女兒彷彿沒事般,躡手躡腳幫忙扶著老先生進房間休息。對於許多人來說,多半不解何以這部乍看平凡無奇的短片〈臺北今天少一桶豆花〉,會是王小棣本人自認最重要的作品,關鍵其實在於它形式和風格上的難得簡單。

王小棣雖然以電視、電影成名,然而他最難以忘懷、自認受到最完整訓練的,是劇場。〈臺北今天少一桶豆花〉善用屋裡、屋外兩個場景,中間一大段老夫老妻的鬥嘴戲拜兩位實力派演員和穩健的攝影機運動所賜,那種劍拔弩張針鋒相對的張力,竟散發出迥異於電視、理當專屬於劇場的獨特魅力。再者,王小棣天生反骨,心想反正別人問自己這個問題的時候,心中早已預設立場不脫《魔法阿媽》或是《波麗士大人》,那他乾脆給個料想不到的答案當作驚喜也罷。於是,1998年的短片〈臺北今天少一桶豆花〉是其一,2004年的電影《擁抱大白熊》是其二。這一長一短兩部作品,貴在將千言萬語難說盡的「家家有本難念的經」這檔事,用最簡單的方式說了出來。而,這或許該從堪稱許多五、六年級生美好回憶的長篇連續劇《全家福》的誕生說起。

並不簡單的簡單

之所以會出現《全家福》的製作案,其實是因為電視台希望王小棣拍一齣類似當時當紅的《天才老爹》(e Cosby Show)那樣的情境喜劇,王小棣原先拒絕這類刻意的命題作文,但他隨即轉念一想,臺灣的家庭難道就沒有需要溝通的事嗎?當然有啊,為什麼不做?他想清楚自己所要做的不是複製《天才老爹》,而是用與傳統政策劇不同的方式,來完成這樣一次極可能流於八股乏味的命題作文。

《全家福》是臺灣電視史上最重要的家庭勵志喜劇,它故事簡單但不流於「簡化」,不似當時同樣廣受歡迎的另一齣闔家歡電視連續劇《愛的進行式》那般「主旋律」過了火,不僅笑中帶淚,還輕易地引發了不同世代的共鳴。然而儘管叫好又叫座,王小棣並不想答應電視台的要求,自我重複製作續篇。他向來認為看事情的角度不應該只有一面,於是突發奇想,倘若新劇用兩個核心家庭的發展來做為平行對照,所拉出來的面向會不會更寬廣呢?於是,遂有了以兩位互為隔壁鄰居、又是高中同班同學的大男生各自家庭為背景的《佳家福》。

在那個剛剛解嚴、一切正在解禁、一片蓬勃發展的非常年代,以本省、外省兩個家庭來進行比較的《佳家福》,稍不小心就會成為省籍情結、刻板印象的負面示範。王小棣帶領一群很年輕的團隊,把這樣一個走在鋼索上的敏感題材處理得極好,用簡單去掩飾它暗潮洶湧的複雜,用歡笑和溫暖去潤飾那些極可能擦槍走火一觸即發的尖銳。而兩個正處於成長期,家庭環境、個性背景截然不同的主人翁既平行又相互交錯的生命軸線,也就此奠定了王小棣往後創作架構的雛型。

王小棣所創作的故事或許簡單,但從來沒有「單一化」這回事。他認為每個人的生活經驗都是獨特的,而所謂臺灣當代生活,就是透過這樣的獨特性,一個點、一個點相互連結起來的。最適合舉的例子就是《我的神經病》和《擁抱大白熊》。

《我的神經病》是四段式的風格喜劇,把現代人的不安全感和各種神經兮兮的症狀,透過車子、房子、身體和感情四個主題,從他自己開始,好好審視一番。也因此,四個章節既是各自獨立的簡單故事,但是連結起來之後,彼此互為比較,成為複雜且精彩的切面。絕對的事情,於是有了不一樣的角度,有了多重性與層次感,也就產生了複雜度。《我的神經病》的四個章節如此,《佳家福》的兩個家庭如此,《擁抱大白熊》故事主人翁大軍和表姐怡芬或遠或近的角力關係亦然。

相較於王小棣的電視劇備受肯定,劇情長片《擁抱大白熊》算是較受低估的作品。有人覺得這個描述鑰匙兒童大軍與他的小褓姆(大他幾歲的表姐怡芬)如何相濡以沫的故事,不過就是一則再普通不過的老調成長物語。然而,多虧了王小棣自承創作時老是把事情「複雜化」的壞習慣,讓《擁抱大白熊》既是一部兒童電影,又不只是一部兒童電影那麼簡單。老師、家長或是孩子等不同年齡的觀眾,多能理解並體諒這個渴望受到關注的頑皮鑰匙兒童大軍的種種踰矩行為,也可以感同身受為了櫥窗中的大白熊只好忍氣吞聲當起小褓姆的怡芬表姐的委屈心情;然而,卻極可能忽略怡芬表姐對於原生家庭困窘的經濟狀況以及有違傳統審美標準的身形體態的雙重自卑,在片中是以非常細緻而不廉價扁平的方式被表現出來。大軍和怡芬從對立到走近、再分開、再走近的過程,遠較友情、親情還要一言難盡,彷彿成為資本階級(大軍)與無產階級(怡芬)從對立、衝突以致達成和解的美妙隱喻。這是王小棣的社會主義,是王小棣的悲憫。

悲憫做為創作核心

許多人以為,王小棣是這幾年來才開始積極參與各式各樣公民運動的,無論反核、反都更、還是聲援關廠工人等各類遊行、抗議中,總能望見他熱情投入的身影。然則,自承是「社會主義者」的王小棣,其實早已參與社會運動許久——透過創作。王小棣曾說,拍戲是他和自己所處社會對話的方式,而這必須要回歸最早最早的《百工圖》說起。

王小棣當年赴美取得劇場碩士學位,正在攻讀另一個電影碩士學位之際,正逢中美斷交,於是中止學業回國。本想投入最愛的劇場,卻苦於沒有自己的班底,後來去跟片、幫忙編劇,也進學校教書,還製作電視紀錄片(或稱「報導性節目」)《百工圖》,一步一腳印深入民間,誠懇見證各行各業、最基層的小人物生活,他這才明瞭,這些人才是這個社會最重要的貢獻者,每一個小人物,正是社會進步的癥結。

越隨著《百工圖》上山下海,王小棣越相信這個社會今日進步的樣貌,多是由中下層民眾不斷努力所致。他們身上處處充滿著智慧與力氣,還帶點幽默感,王小棣喜歡聽他們說話、觀察他們、拍攝他們,透過影像作品的播放,讓觀看者進一步瞭解平日習以為常的生活秩序和物質供給,原來是來自許多人的付出。甚至,王小棣為自己工作室取名「民心」和「稻田」,用意也是如此。難怪王小棣如此看重〈臺北今天少一桶豆花〉這部短片,不是因為它知名度不高,不是因為它帶有些許劇場風格,而是因為它落實了影像創作的社會實踐此點。

在〈臺北今天少一桶豆花〉18分鐘正片結束以後,畫面上出現了一個穿著汗衫製作豆花的中年男子身影,伴隨著王小棣親自現聲的旁白。王小棣說自己很年輕時就做了老師,卻常常覺得自己生活裡缺少老師的指點,作品常常有盲點,做人也過於衝動,莽撞而辛苦的路程中,倒是畫面上這位以前住在他家對面一樓賣豆花的簡先生,一直無言地激勵著他。簡先生年輕時從嘉義搬來臺北,靠做豆花賣豆花養活一家九口,王小棣對他和其妻最簡單的描述,就是「勤奮不懈」。緊接著,畫面上轉成了各行各業的勞動照片,從黑白變成彩色,從過去來到現在。原來,〈臺北今天少一桶豆花〉不只是講一對老夫婦或是一個家庭意外的一天,也不只要趁勢爬梳新聞檔案照片以歸納臺北發展脈絡,它具體而微展現了王小棣的人生觀,抒發了王小棣個人對臺灣深厚的愛。

〈臺北今天少一桶豆花〉完成於1998年,約莫居於王小棣的創作中介點,往前串起《百工圖》,往後恰與可視為「貨真價實」的臺灣「職場劇」先驅的《大醫院小醫師》及《45℃天空下》、《波麗士大人》等無縫接軌。

〈臺北今天少一桶豆花〉非常的簡單、純粹,其實是為了成全後續職場劇的「複雜」。王小棣認為他在創作時總有把事情「複雜化」的傾向。那其實是件好事。例如改編自《愛呆西非連加恩》一書的《45℃天空下》,王小棣修正了同樣以醫療生態為背景的《大醫院小醫師》說教姿態稍嫌過火、年輕演員表演過度用力的缺陷,將原著架構從單純的醫、藥專業發展、延伸到上游的學術體系與下游的基層實務,最後成為對於整個臺灣社會、服務行業的一次誠實體檢。從亞洲、美洲到非洲,從臺灣鄉村、山林到大臺北市,從腦滿腸肥的商人、失意的身障者、婚姻不幸福的富家太太、貧窮的原住民家庭、到年輕充滿生命力的醫者,王小棣以一貫的人道關懷加上個人對於生命永不磨滅的熱情,一視同仁地紀錄了這片土地上的每一個靈魂一點一滴的努力,宛如正在著手繪製一幅幅戲劇化了的百工圖那般。

延續《45℃天空下》對於草根生活的深刻耕耘,《波麗士大人》表面上描述三名年輕警專生從受訓到分發十年之間的戲劇性際遇,內在則是以寫實的角度分別從基層警察、中央警政高層、地方權力結構、產商勢利背景等四大面向切入,準確而尖銳地試圖去歸納出當代臺灣社會的底層與高層之間,看似歧異卻又隱隱殊途同歸的共同悲情、絕望與希望。三條主線並非唯三焦點,劇情中的每一條線都被賦予主體性與尊嚴,幾乎都可稱之為貨真價實的「當然主線」。無論是首善之都的逃家少年還是國境之南的工廠阿嬤、檳榔西施,即使他們在全劇只佔了不到半小時的戲份,也絕非為了襯托三名主人翁而無端生出的配角,他們有自己的宇宙、有屬於他們自己的觀點、有自己的生命歷史、有自己的思想與規劃、他們支配自己的命運,為自己的每一個抉擇負責。

《波麗士大人》在所謂簡單的善與惡之外,提出了一個在立場、價值觀上更細緻而真實的「相對性」。那是積極、耿直、充滿理想性和世故、圓滑、體認現實的相對立,那也是直率、不假辭色和畏縮但有所堅持的相對立,王小棣的編劇團隊給了每個點、每條線、每個平面適度的關照,那些大大小小各種職業、階級的角色,像是一條條不斷延伸的線,無論相交或是平行,宛如分佈在臺灣每一吋土地上的各樣水溝、小川、大河,永遠都是呈現「現在進行式」。而最終,它們都將匯流注入大海。

從《大醫院小醫師》、《赴宴》、《45℃天空下》、《波麗士大人》到最新的《刺蝟男孩》,王小棣用五套長篇劇集,為二十一世紀的臺灣寫史作傳。他想要透過裡頭的故事告訴臺灣觀眾,請好好看清楚自己,嘗試去親近這塊土地,去釐清理想與現實的拉鋸、去化解家庭、性別、學校、職場等不同象限裡因著「階級差異」而產生的溝通困難。在這個世界上,沒有所謂的黑白是非二分法,沒有絕對的價值判斷準則,王小棣在創作上的種種複雜化,是為了讓劇中角色以及觀眾更自由地經歷這些過程,於是才得以在一次又一次的對抗、掙扎與算計中,真正認識自己。王小棣的論點是執著但體諒的、一針見血卻溫和的,光明而非鄉愿的。這是他身為創作者的悲憫,以及寬容。

曾經有一種說法,認為王小棣的作品作為電視剛剛好,因為它們傳達了一個正向積極的、深具教育性與社會批判的訊息;但是作為電影,在作者風格和美學獨創性方面較為缺乏。這是何等傲慢的偏見。王小棣的創作橫跨電視、電影和劇場,甚至打破了三者之間既定的界線,他的作品之所以動人,貴在他的視界與胸懷,貴在如此純粹的滿腔熱血與情懷,總有辦法穿透一切外在的技術環節和場面調度,超越說教的境界,長驅直入觀眾腦海。王小棣永遠選擇與雞蛋站在一起,對抗高牆,他永遠不著痕跡地帶領我們彎下腰,從另一個角度謙卑看見生命真實的樣子。

王小棣是很多導演、很多編劇、很多演員的老師,許多人即使未曾受教於他,初次見面也要叫他一聲「小棣老師」,那不是客氣,而是真心敬佩他的作品中泥土的溫熱,以及他不計回報的春風化雨。在〈臺北今天少一桶豆花〉的最後,播放了幾張王小棣自我介紹的字卡。

字卡上是這麼寫的:

王小棣,1953年生,O型,獅子座。初一下學期期末考前,才發現英文字母有分大寫跟小寫。老師曾仔細端詳後說:看起來不像智能不足啊!從幼稚園到高一,平均每年有300天會去打籃球,高一下學期決定退出籃球隊,開始想到「人生」!美國三一大學劇場碩士,舊金山加州州立大學電影研究所,沒有唸完。上個月忽然想起來,5歲的時候就說過,將來要當導演!

創作源於生活,源於草根,源於你我腳下土地。以扎根本土為一生之職的文學巨擘葉石濤曾說:「沒有土地,哪有文學」,同理可證於王小棣其人其作。

本文作者|鄭秉泓

高雄人,大學時念法律,研究所卻理直氣壯研究起電影,碩士論文以台灣公視為主題,英國萊斯特大學(University of Leicester)大眾傳播研究所博士班肄業。目前除了在大學教電影、策劃影展,也在個人部落格「關於電影,我略知一二」及香港《號外》雜誌、《Fa 電影欣賞》季刊等發表影評。2010 年出版獲國藝會補助的影評集《台灣電影愛與死》。曾以【創作者的悲憫 — 從《波麗士大人》看王小棣的創作核心】、【楚浮與蔡明亮對於電影的愛與死—《臉》】兩篇評論分別榮獲國藝會首屆「台灣藝文評論徵選專案」視聽媒體藝術類的首獎、特別獎。

| 1953 | 8月15日出生於臺灣臺北市,父親王昇,母親胡香棣。小學念了國語實小、北師附小和新店國小三所學校,後依序進入金陵女中、淡江中學就讀。 |

| 1972 | 進入中國文化大學戲劇學系影劇組就讀。 |

| 1975 | 前往美國德州三一大學(Trinity University Texas)就讀,1977年取得劇場碩士學位後,轉而進入舊金山州立大學(San Francisco State University)修習電影。 |

| 1979 | 臺美斷交後,毅然放棄正在舊金山州立大學修習的電影碩士學位,回國成立民心影視有限公司。 |

| 1981 | 擔任舞臺劇【大禹治秦】編導。 |

| 1982 | 擔任電影《血戰大二膽》(張佩成導演)副導並負責部分編劇。 進入文化大學戲劇學系任教。 |

| 1984 | 2月,行政院新聞局國內新聞處設立公共電視節目製播小組(簡稱公視小組),徵用臺中華視的時段播出公共電視節目。 製作、編導電視紀錄片《設計與你》,共13集。 |

| 1985 | 公共電視節目製播小組被併入廣電基金,成為廣電基金公共電視節目製播組。 製作、編導電視紀錄片《百工圖》,共86集。 製作、編導電視單元劇《起點》。 |

| 1986 | 12月,公視小組被併入廣播電視事業發展基金並改名為公共電視節目製播組(簡稱公視製播組),仍然徵用臺中華視節目時段播出公共電視節目。 製作、編導電視單元劇《秋月春風》,榮獲第21屆電視金鐘獎最佳編劇 獎、男演員獎(常楓)。 擔任法務部宣導片《天輪夢迴時》導演。 |

| 1987 | 擔任電影《黃色故事》總策劃,並負責其中一個段落的編導(另二段落分別由張艾嘉、金國釗負責)。 擔任電影《赤腳天使》(吳乙峰導演)部分編劇。 與宋紘共同擔任編劇的電影《稻草人》(王童導演)10月上映,榮獲第24屆金馬獎最佳原著劇本獎。 製作、編導電視連續劇《紅伶墨客》,共13集。 製作、編導電視單元劇《陽光之子》、《玻璃缸裡的金魚》、《屋簷下》、《把她交給你》、《媽媽紅娘》、《遊戲之後》;《把她交給你》榮獲第22屆電視金鐘獎最佳女演員獎(曾亞君)。 擔任法務部宣導片《阿哲的兄弟》導演。 |

| 1988 | 製作、編導電視單元劇《抉擇》。 擔任法務部宣導片《再給我一次機會》導演。 |

| 1989 | 黃黎明加入民心影視有限公司,成為長期合作夥伴。 與宋紘共同擔任編劇的電影《香蕉天堂》(王童導演)12月上映,入圍第26屆金馬獎最佳原著劇本。 製作、編導電視連續劇《全家福》,共72集。 製作、編導電視連續劇「六壯士」系列之《壯士行》,共5集。 製作、編導電視連續劇「六壯士」系列之《音容劫》,共3集。 製作電視連續劇《快樂車行》(蔡明亮導演)。 |

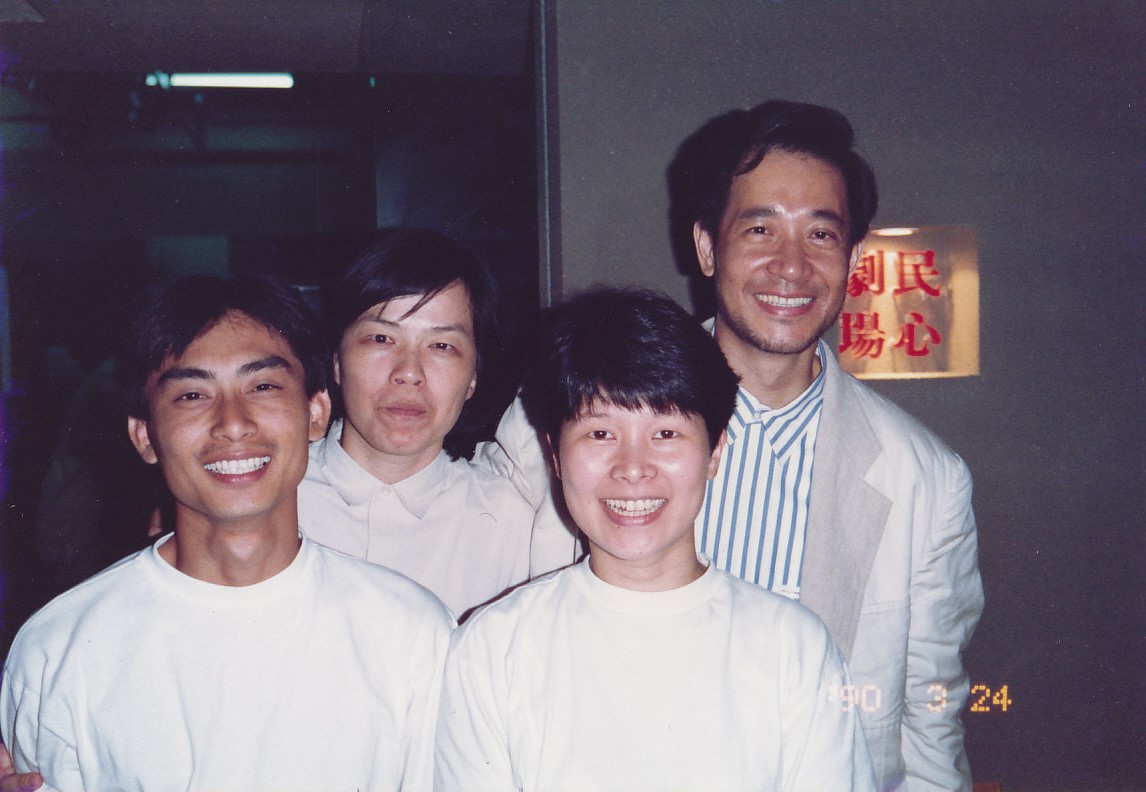

| 1990 | 製作、編導電視連續劇《佳家福》,共100集。 電影《稻草人》榮獲第七屆哥倫比亞波哥大影展最佳劇本獎。 電視連續劇《壯士行》榮獲第2屆金帶獎劇情類優等。 |

| 1991 | 製作、編導電視紀錄片《中國文明的故事》,共43集。 製作、編導電視單元劇《我們算不算天使》。 電視連續劇《佳家福》以其中〈都是貪吃惹的禍〉單元榮獲第26屆電視金鐘獎戲劇節目最佳單元劇獎。 |

| 1992 | 與黃黎明共同創辦民心劇場與稻田電影工作室有限公司。 擔任舞臺劇【房間裡的衣櫃】、【非三岔口】編導。 製作、編導電視連續劇《母雞帶小鴨》,共104集。 製作、編導電視單元劇《魯彬家漂流記》、《超齡少女尋夫記》、《內將、媽媽、我》、《四季》。 |

| 1993 | 擔任電影《少年與英雄》(許鞍華導演)編劇。 擔任舞臺劇【莎士比亞之夜】、【新坐樓殺惜】編導。 |

| 1994 | 10月,廣電基金將製播公共電視節目之業務移交中華民國公共電視臺籌備委員會(公視籌委會),但繼續委外製播廣電基金節目給臺中華視播出。 民心劇場結束營運。 製作、編導電視連續劇《納桑麻谷-我的家》。 製作、編導電視單元劇《黑斑》。 《飛天》獲選民國83年度新聞局優良電影劇本。 |

| 1995 | 擔任製片的電影《熱帶魚》(陳玉勳導演)8月上映,入圍第32屆金馬獎最佳劇情片、導演、男配角、女配角(文英獲獎)、原著劇本。國際影展方面,榮獲盧卡諾影展藍豹獎,參加溫哥華影展、日本福岡影展、巴西聖保羅影展等。 |

| 1996 | 編導首部電影《飛天》(獲民國84年度新聞局長片輔導金補助)12月上映,入圍第33屆金馬獎最佳造形設計(霍榮齡獲獎)、男配角,並獲中華民國編劇協會魁星獎。國際影展方面,參加多倫多影展、釜山影展、溫哥華影展、鹿特丹影展、西雅圖影展等。 |

| 1997 | 編導電影《我的神經病》(獲民國85年度新聞局長片輔導金補助)6月上映,入圍第34屆金馬獎最佳原著劇本。國際影展方面,參加溫哥華影展、釜山影展、亞太影展、倫敦影展、鹿特丹影展等,並代表臺灣角逐奧斯卡最佳外語片。 |

| 1998 | 7月1日,財團法人公共電視文化事業基金會正式成立,完成長達十八年的建臺歷程,並於同日開播,定頻在有線電視第53頻道。 編導臺北市政府「臺北開天窗」系列短片其中〈臺北今天少一桶豆花〉、〈泰雅青年的臺北假期〉兩部。 導演動畫長片《魔法阿媽》(獲民國86年度新聞局長片輔導金補助)4月上映,9月獲選為首屆臺北電影節閉幕片且榮獲首屆臺北電影獎「本土商業類」年度最佳影片殊榮,入圍第35屆金馬獎最佳動畫片。國際影展部份,參加溫哥華影展、香港電影節、西雅圖影展等。 編導電視單元劇《人生劇展—九歲那年》。 |

| 1999 | 編導電視單元劇《人生劇展—臺灣玉》。 電視單元劇《人生劇展—九歲那年》榮獲第34屆電視金鐘獎最佳導播獎。 |

| 2000 | 編導電視連續劇《大醫院小醫師》,共20集。 電視單元劇《人生劇展—臺灣玉》入圍第35屆電視金鐘獎戲劇節目最佳單元劇、單元劇女主角、戲劇編劇。 |

| 2001 | 編導電視單元劇《人生劇展—遺失》。 電視連續劇《大醫院小醫師》入圍第36屆電視金鐘獎戲劇節目最佳連續劇、連續劇導演(播)、連續劇女配角、連續劇編劇。 電視單元劇《遺失》入圍第36屆電視金鐘獎戲劇節目最佳單元劇、單元劇導演(播)、單元劇女主角、單元劇女配角(陳季霞獲獎)。 |

| 2002 | 編導電視單元劇《人生劇展—在親密與孤獨間漂流的愛情》,入圍第37屆電視金鐘獎戲劇節目最佳單元劇、單元劇導演(播)、單元劇男主角、單元劇女主角、單元劇編劇。 |

| 2003 | 編導電視連續劇《赴宴》,共25集。 |

| 2004 | 編導電影《擁抱大白熊》9月上映,入圍第41屆金馬獎最佳原著劇本、新人(洪顥瑄獲獎)。國際影展方面,參加釜山影展、溫哥華影展、新加坡影展等,並榮獲德國肯尼茲國際兒童暨青少年影展評審團佳作獎。 編導公視罕見疾病「絕地花園」系列其中一集(以高雪氏症為主題)單元劇《英雄》。 擔任故宮紀錄片「歷史典藏新生命」短片《春雷》導演。 電視連續劇《赴宴》入圍第39屆電視金鐘獎最佳戲劇節目(獲獎)、戲劇類導演(播)、戲劇類男配角、戲劇類女配角、戲劇類編劇。 |

| 2005 | 編導電視連續劇《45℃天空下》,共20集。 電影《擁抱大白熊》入圍華語電影傳媒大獎最佳原著劇本(與黃黎明共同獲獎)、最佳新人(洪顥瑄獲獎)、最佳男主角。 |

| 2006 | 電視連續劇《45℃天空下》入圍第41屆電視金鐘獎戲劇節目最佳男主角、剪輯、音效。 |

| 2007 | 與溫郁芳、黃瓊慧、張可欣、柯雁心、曾莉婷共同擔任電視連續劇《我在墾丁天氣晴》編劇(鈕承澤導演)。 |

| 2008 | 編導電視連續劇《波麗士大人》,共24集。 與溫郁芳、黃瓊慧、張可欣、柯雁心、曾莉婷共同以《我在墾丁天氣晴》榮獲第43屆電視金鐘獎最佳戲劇節目編劇獎。 |

| 2009 | 擔任紀錄片《目送1949—龍應台的探索》監製。 電視連續劇《波麗士大人》入圍第44屆電視金鐘獎最佳戲劇節目、戲劇節目導演(播)、戲劇節目編劇、行銷廣告獎(節目行銷類)。 |

| 2010 | 編導電影《酷馬》(獲民國99年度新聞局長片輔導金補助),獲選為第十二屆臺北電影節閉幕片,9月上映。國際影展方面,參加芬蘭OULU國際青少年兒童影展等。 編導第七屆臺灣國際紀錄片雙年展開幕片《大臺中紀事3—翻玩臺中》其中一段短片〈打掃福康〉。 紀錄片《目送1949—龍應台的探索》榮獲第45屆電視金鐘獎最佳音效獎(史擷詠)。 |

| 2011 | 編導2011年金馬影展開幕片《10+10》其中一段短片〈釋放〉,12上映。國際影展方面,參加柏林影展等。 編導電視單元劇《數到第365天》,入圍第46屆電視金鐘獎最佳迷你劇集(電視電影)女配角、迷你劇集(電視電影)導演(播)、剪輯、音效、美術設計。 |

| 2013 | 製作電視連續劇《含苞欲墜的每一天》(導演王明台),共6集。入圍第48屆電視金鐘獎最佳戲劇節目(獲獎)、戲劇節目導演(王明台獲獎)、戲劇節目男主角、戲劇節目女主角、戲劇節目男配角、戲劇節目女配角(劉品言獲獎)、戲劇節目編劇(溫郁芳獲獎)、行銷廣告獎-節目行銷獎。 編導電視連續劇《刺蝟男孩》,共20集。 擔任舞臺劇【丈夫的一千零一夜】編導。 |

| 2014 | 編導第六屆臺灣國際兒童影展開幕短片《剪刀‧石頭‧布》。 擔任「閱讀時光」文學改編戲劇影片拍攝計畫系列短片監製、部份編導。 獲第十八屆國家文藝獎。 |