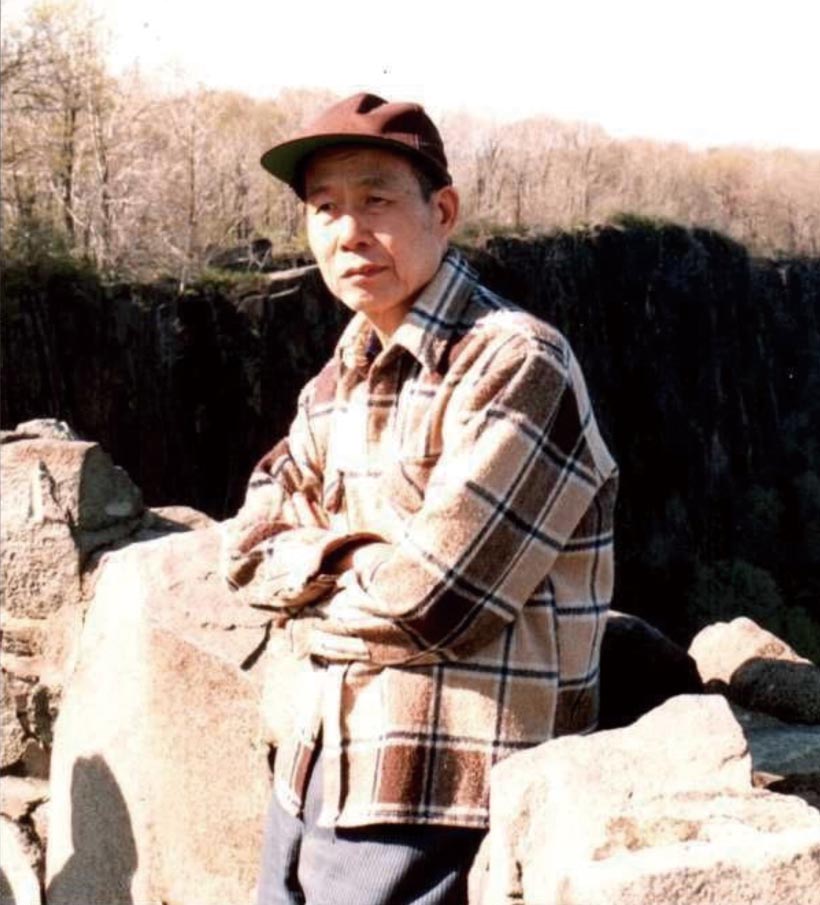

王鼎鈞,1925年生,成長於新舊交替的時代,讀過私塾,也接觸新文學作品,夏丏尊的《文心》,沈從文的自傳,都對他後來的寫作影響甚大。1942年,因抗日戰火延燒,王鼎鈞自此遠離親人,像大多數的流亡學生,學業時斷時續,烽火年代,歷經滄桑。1949年,隨上海軍械總庫乘船來到基隆,先後在中廣、中國時報和中視服務,持續創作不輟。

當年我開始寫文章,本是想學一門手藝,得文學獎,我覺得是由泥水工升格成為建築師。

入了這一行以後,才知道這不是手藝,是迷魂藥。學手藝是為了活下去,學藝的人總希望越學越精,哪知道精益求精以後容易犯迷糊,稍一迷糊很可能反而活不下去。當初我們一同學習的小青年,後來有人沾沾自喜的告訴我,幸虧把「那玩藝兒」丟得早。可是我迷了心竅,怎麼也丟不開,就這麼稀里胡塗空中走索,底下也沒有安全網。

人一旦走上這根懸空的鐵纜,只有兩個結局,一是半路上掉下來摔死,一是走到終點兩腳著地喘口氣。有時候得個獎,我好像在雲裡霧裡聽到掌聲,知道自己還沒有肝腦塗地,掌聲傳達給我的訊息是,你還可以走下去,你也必須走下去。每隔一段歲月,我確實盼望掌聲,那怕是稀稀落落的掌聲。

可是我從沒想到得「國家文藝獎」。回想那些年,國家和文藝有矛盾,彼此都覺得互相妨害,用雜文筆法描述,「有國家沒有文藝,有文藝沒有國家」。起初,文學是我的手藝,我屬於雇主,後來我不甘心只是手藝,就向文藝傾斜。在那關鍵時刻,我「還君明珠雙淚垂」。我不想做烈士,也沒打算做文豪,我只是想把我內在的心靈,轉化為外在的物質,(語文建構),再借著外在的物質,轉化為讀者的心靈,嚶鳴求友,像一隻小鳥,我要的也就是這麼一點點,既不天翻地覆,也非殺人放火。政府「你記得也好,最好你忘掉」。不必鼓勵,也不必禁止

「國家文藝獎」是令人仰望的大獎,他既是國家的,又是文藝的,前賢設立這個獎,就是堅決相信文藝良知和國家需要不會相差那麼遠,兩者終於要和諧一致,他們認為終有一天會把這個自新文藝運動以來越纏越緊的糾結解開。我實在沒想到能得到這個大獎,因為我的題材很現實,很敏感,而我不跟風,不排隊,我以為現實環境沒有我的空間。但是我又多麼希望得到台灣文壇的肯定,得到台灣現實社會的包容,也就是說,我多麼希望文藝良知和國家需要終於要和諧一致,。得獎的喜訊傳來,我幾乎要「初聞涕淚滿衣裳」了。這個獎對我的意義是甚麼?我個人的感覺是,在我就木歸土之前,總算可以對國家無罪,對文藝無愧了。

當然,我非常感謝。得獎有許多因緣,所有的因緣我不能都知道,一剎那間,多少偶然和必然在我身上集合,不是一個「謝」字可以了得。但是我能做甚麼呢?我的鋼索已經走完,也只有向熱烈的掌聲一鞠躬、再鞠躬!

博深雅健王鼎鈞

生平

王鼎鈞(1925—),抗戰末期,輟學從軍。民國三十八年(1949)來臺,曾任《掃蕩報》副刊編輯,中國廣播公司節目編審組長,一九六五年,任《徵信新聞報》主筆,兼「人間」副刊主編。一九七五年出版《開放的人生》、《人生試金石》,與隔年《我們現代人》,合稱「人生三書」,膾炙人口,為當時中學生極佳的課外讀物。

一九七八年,應美國西東大學之邀,擔任雙語教程中心中文編輯,定居紐約,專事寫作。大抵發皇於《碎琉璃》(1978年),揚輝於《左心房漩渦》(1988年)翻轉於《隨緣破密》(1977年,後改名《黑色聖經》),震撼於「回憶四部曲」:《昨天的雲》(1992年)、《怒目少年》(1995年)、《關山奪路》(2005年)、《文學江湖》(2009年),擲地有聲,求異求好,自成博深雅健書寫風格;迄今為鄉愁散文、自傳散文、歷史散文、兼類散文的經典。先後獲行政院新聞局優良圖書金鼎獎、中國時報散文推薦獎、吳魯芹散文獎、國家文藝獎。

王鼎鈞,創作力以散文為主,多管齊下,兼及論述賞析、短篇小說、詩、廣播劇。可謂根深實茂,意匠縱橫,筆端有力;包括近年出版《桃花流水杳然去》、《度有涯日記》(2012年)、《古文觀止化讀》(2013年),計四十四冊。食古能化,因舊生新,融漂流意識為中國百年變動書寫,化語錄小品為現代新穎續述;質感與美感俱進,堪稱現當代散文大家。

藝術特色

王鼎鈞是現當代散文的大家,與余光中並稱為「臺灣散文天宇上的雙子星座」,以跨越半世紀的筆耕,自民國五十二年迄今,展開四十四冊的厚重書寫;凝視「時代的亂離,戰爭的殘酷,飄泊的滄桑」;他沽心煮字,植樹成林,自成一片鬱蒼廣闊的長青林,蔚為源泉活水的亮麗風景,召喚莘莘學子的眼睛。

閱讀欣賞王鼎鈞,最主要的進路有三:第一、自形音義的感知上,體現他靈光乍顯的趣味;第二、自意象的感染上,領會他「景語、情語、理語」的豐富美感;第三、自人生的感悟上,洞悉他「人與社會、人與自然、人與宗教」的深刻質感。

(一)形音義的多元感知

王鼎鈞是巨大的發光體,任何事物在他的腕底筆端,無不折射出更明亮更清晰的光點;大凡常見的一字一詞,在他凝定透視中,閃現新的詮釋,超常的見解。如:

1.靠山靠水都靠不住,只有自己的本領最真實。你看,「靠」這個字的結構已經明明白白「告」訴你依賴他人的念頭殊屬「非」是。(《人生試金石‧靠不住》)

2.對於各地惠然肯來的名醫,這裡奉上幾句話,是祝詞,也是箴言:「醫者一也,惟精惟一;醫者義也,必有仁義;醫者宜也,因病制宜;醫者藝也,神乎其藝。」(《滄海幾顆珠‧東方與西方》)

3.我是異鄉養大的孤兒,我懷念故鄉,但是感激我居過住過的每一個地方。啊,故鄉,故鄉是什麼,所有的故鄉都從異鄉演變而來,故鄉是祖先流浪的最後一站!(《左心房漩渦‧水心》)

第一例中自「靠」字形加以解析,指出「靠人為非」的聯想深義。不管如何「靠山靠水」也要「靠自己雙手」,再怎麼「靠父靠母」終究要「靠自己扛起」,只有「自助」才能有人助、天助。第二例對於「醫生」,高揭「醫者箴言」,主張真正名醫當「惟精惟一」、「必有仁義」、「因病制宜」、「神乎其藝」的理想,杏林揚芳,救人濟世,展現「現代華陀」的格局與高度,絕非拿人命開玩笑。

至於第三例,針對「故鄉」,在自問自答中,提出自己深刻的解釋、判斷:「故鄉是祖先流浪的最後一站」,充滿動態的辯證剖析。「故鄉」是祖先流浪的「終點」,卻是我流浪的「起點」;在離散飄泊中,當年的「故鄉」是回不去了,回得去的是「心」的懷念與示現。如今只剩「異鄉的腳,故鄉的心」,如今只能落地生根;腳在哪裡,故鄉就在哪裡;心在哪裡,家就在哪裡。值此亂離的無奈,只能唱出變動世代中悲涼深沉的歌聲。

(二)意象顯影的感染

意象是作家「畫面情境」的魔法棒。藉由具象畫境,作家由情生文,由理生事,形塑充滿活力的語言建構,讓讀者悠遊其中,深有所感。因此,大凡抽象概念在王鼎鈞筆下均成為繽紛生動的意象。如:

1.如果成功是一把梯子,運氣是梯子兩邊的直柱,才能便是中間的橫木。(《開放的人生‧才命》)

2.初戀如麻醉劑,戀愛如興奮劑,婚姻如鎮定劑。鎮定劑使人由非常狀態回到平常狀態,麻醉劑與興奮劑使人由平常狀態進入非常狀態。非常狀態不能持久。(《意識流》)

3.命運給我們一顆球根,我們使它成為一粒種子;命運給我們一堆落葉,我們使它成為肥料;命運讓我們做破銅爛鐵,我們偏要化為一件古董。(《葡萄熟了‧百感交集》)

第一例中藉由相關聯想,藉由梯子的架構,強調「成功是運氣加能力」。只有靠能力,才能一步一步踏向成功的頂端;但仍要靠運氣,才能在「天時、地利、人和」中呈現最佳的狀態,因緣俱足,水到渠成。第二例藉由「麻醉劑」、「興奮劑」、「鎮定劑」的譬喻比較,強調「初戀」、「戀愛」的激情浪漫,忽忽如狂;而婚姻是由雲端走下人間,由浪漫走回現實;懂得三者之間的異同,才是感情生活的達人。

反觀第三例,將「命運」形象化,在轉化與排比的敘述中,點出面對命運的積極意義。所謂「命是老天給的,運是自己給的」,真正的「生活智慧王」,要能隨順因緣,創造機會。是故,一旦積極面對,轉念造境,善用活化,所有危機都成轉機,所有壓力均成動力;縱然跌落谷底,可以觸底反彈,終能開低走高,止跌反升,開拓新局。王鼎鈞似此書寫,適可和西方諺語:「當命運遞給我們一顆檸檬時,讓我們設法做出一杯檸檬汁」相互輝映。

(三)人生哲理的感悟

王鼎鈞人生哲理的感悟,立足於弔詭的深度透視與宗教情懷的高度堅持;面對生命中相反相成的深刻真實,王鼎鈞堅持向上向善的力量,既抒寫困境,更上揚紓解,直指真善的境界。他指出:

1.生命就是上帝派遣一個靈魂到世上來受苦,然後死亡。可是由於這個人的努力,他所受過苦,後人不必再受。(《開放人生‧考證》)

2.上帝派了多少使者來,反覆不斷的幫助我們,教我們如何面對失去,甚至如何主動的勇於失去。失去是另一種形式的獲得,上帝使信他的人「得」也有福,「失」也有福。這的確是「福音」。(《桃花流水杳然去‧宗教與人生》)

第一例強調「鐵肩擔道義」的宗教情懷,燃燒自己,照亮別人,也照亮後人;這是「鞠躬盡瘁,死而後已」的人格典範,朗照歷史時空。第二例剖析「福音」的真諦,在於勇於獲得,展現勇鋭面對、毅然承擔的強度。由其需知「得失之間,弔詭變化」,禍福相倚,因果相成;王鼎鈞進一步詮釋道:「『外在』的失可以是『內在』的得,『明在』的失可以是『暗在』的得」,宜自宏觀視野,加以全面照見,整體把握「福音」的積極之音。

3.我常說,每一層地獄裡都有一個天使,問題是你如何遇見他。每一層天堂上都有一個魔鬼,問題是你如何躲開他。(《心靈與宗教信仰‧感恩見證》)

4.先賢又說,你與其送他一條魚,不如告訴他怎樣釣魚。也許我們可以補充,他有了魚以後,你還得告訴他烹調的方法,他有了方法以後,你還得告訴他更好的方法。如果他學不會,你就做給他吃。(《桃花流水沓然去‧從飲食到文學》)

因此,第三例中強調無時無刻要能睿智處置,「親天使,遠魔鬼」;修善斷惡,讓生命得以向上向善,充滿法喜。第四例中強調「知性助人」,貴在讓對方成長,獨當一面。如果對方真的「力有所未逮」,則不必再苛責,應幫他一把,拉他一把,綻放愛的光輝。

「鼎公」以文學為志業,主張「文學四願」:「文心無語誓願通,文路無盡誓願行,文境無上誓願登,文運無常誓願興」,自文字的探索上,取精用宏,開拓形音義的彈性空間,豐富書寫的藝術性;自文體、文化的跨越中,會通並蓄,展現「寓言散文」、「歷史散文」、「自傳散文」、「宗教散文」、「兼類散文」等優質書寫,備受好評。

現代散文的豐饒成就

王鼎鈞學涉多方,筆耕不輟。成長的豐厚歷練,讓他文心燦發,釀花成蜜,食桑吐絲,由狹義散文走向廣義散文,自成翠綠凝碧的欣欣原野。尤其身受「七個國家,五種文化,三種制度」的深刻撞擊,積澱深化,取精用宏,撞擊出「筆端有力任縱橫」的豐饒書寫;深耕廣披,進而植樹成林,種樹引鳥,開拓出一片仰止驚嘆的長青林。於是「桃李不言,下自成蹊」,風動波振,源泉滾滾,終成迄今曖曖含光的文學風景;慢工出細活,雕龍雕神,遂能泰山日出,膏沃光曄,散發迷人的魅力。

自一九七○起,王鼎鈞已為臺灣文學選集中閃亮的名字,自余光中等編《中華現代文學大系》(巨人,1972)、管管等編《中國當代十大散文家選集》(源成,1977)、楊牧編《現代中國散文選I》(洪範,1981)、齊邦媛編《中國現代文學選集》(爾雅,1984)、李豐楙等編《中國現代散文選析》(長安,1985)至今,屢見不鮮。而大陸自八○年代末,分別有徐學編《隔海說書:臺灣散文十家》(廈門大學,1988)、樓肇明編《八十年代臺灣散文選》(浙江文藝,1991)、伊始編《臺灣八大家》(浙江文藝,1994)、劉菊香、石翔編《臺港名家散文精品鑑賞》(春風文藝,1994)、汪文頂主編《中國現代文學經典(1917-2000)》第四冊(北京大學,2007)等,則一再聚焦。此外,在現當代文學史中,王鼎鈞已佔一席之地。如王晉民《臺灣當代文學》(廣西人民,1986)、白少帆等《現代臺灣文學史》(遼寧大學,1987)、公仲、汪義生《臺灣新文學史初編》(江西人民,1989)、喬福生、謝洪杰《二十世紀中國文學》(杭州大學,1992)、皮述民等《二十世紀中國新文學史》(駱駝,1997)、朱棟霖等《二十世紀中國文學史》(文史哲,2000)、林文寶等《臺灣文學》(萬卷樓,2001)、古繼堂《簡明臺灣文學史》(時事,2002)、張振金《中國當代散文史》(人民文學,2003)、方忠《20世紀臺灣文學史論》(百花文藝,2004)、黃萬華《中國與海外:20世紀漢語文學史論》(百花文藝,2006)、范培松《中國散文史》(江蘇教育,2008)、陳芳明《台灣新文學史》(聯經,2011)等,以及林非主編《中國散文大辭典》(中洲古籍,1997),均先後對王鼎鈞的散文成就,自繼往開來的時空座標中分析比較、爬梳歸納,給予明確定位。

王鼎鈞書寫的成就,兩岸三地譽聲鵲起,如:黃萬華讚其為「讓後人難以逾越的散文高峰」,樓肇明謂其為「台灣散文天宇上的雙子星」,喻大翔、谷方彩指其為「世界華文重量級作家」,古遠清道其為「台灣一流散文家」,沈謙稱其為「二十世紀臺灣散文第一大家」,隱地歎其為「這一代中國人的眼睛」,亮軒推其為「情感世界交響樂團的超級指揮家」、席慕蓉斷定其「回憶四部曲已成經典」,阿盛謂其「靈活洗鍊功力厚」,瘂弦以「散文大師」視之,柯慶明以「活水源頭」尊之,洪淑苓以「散文魔法書」譽之;張瑞芬逕謂為臺灣當代散文的「必備經典款」,張堂錡稱其為當代文學的「一頁傳奇」,黃雅莉敬其為「透視一切的智者」;推崇備至,不一而足。

本文作者|張春榮

臺師大國文研究所博士。現為北教大語文與創作系所專任教授、臺師大國文系兼任教授。有著評論集《文心萬彩:王鼎鈞的書寫藝術》、《極短篇的理論與創作》、《實用修辭寫作學》、《作文教學風向球》、《現代修辭學》,小說集《含羞草的歲月》、《狂鞋》,散文集《鴿子飛來》、《青鳥蓮花》,編選《臺灣現當代作家研究資料彙編:王鼎鈞》。並與顏藹珠老師合著《世界名人智慧語》、《電影智慧語》、《英語修辭學》等十冊。曾獲中外文學散文獎、中華日報文學獎,省新聞處甄選散文獎,臺灣新聞報散文獎,中國語文獎章,《中央日報》文學獎、中國文藝協會文學評論獎,北教大優良教學獎、北教大教師教材與教學著作獎,國科會100、101年度大專校院特殊優秀人才獎勵。

| 1925 | 4月4日生於山東臨沂縣蘭陵鎮。 |

| 1942 | 回憶四部曲中《昨天的雲》所寫的「少年時代」。 |

| 1945 | 回憶四部曲中《怒目少年》所寫的「流亡學生時代」。 |

| 1949 | 回憶四部曲中《關山奪路》所寫的國共內戰他「個人的見證」。 五月,投稿《中央日報》副刊,刊出。 |

| 1950 | 為《大華日報》,《自由青年》撰稿。 |

| 1951 | 任中廣公司節目部編撰。 三月,參加文協「小說創作研究組」。 |

| 1954 | 任《公論報》副刊主編。 |

| 1956 | 任《廣播雜誌》主編。 |

| 1962 | 八月,任新北市汐止中學國文教員。 |

| 1964 | 與王棣華女士結婚。 |

| 1965 | 二月,任《徵信新聞報》主筆,計二十年。 兼任《徵信新聞報》「人間副刊」主編,計二年半。 |

| 1967 | 獲中山文藝創作獎。 |

| 1975 | 《開放的人生》出版,為隱地爾雅出版社創業第一本新書,迄今銷售四十餘萬冊。 |

| 1978 | 九月,赴美任「西東大學」雙語教程中心中文編輯。 |

| 1981 | 定居紐約。 |

| 1984 | 出版《看不透的城市》、《山裏山外》、《作文七巧》 |

| 1988 | 開始「王鼎鈞回憶綠四部曲」寫作計畫。 五月,《左心房漩渦》獲行政院新聞局優良圖書金鼎獎、圖書著作金鼎獎、中國時報文學獎散文推薦獎、吳魯芹散文獎等。 |

| 1992 | 回憶錄四部曲首部《昨天的雲》出版,自印。 |

| 1995 | 回憶錄四部曲第二部《怒目少年》出版,自印。 |

| 1996 | 撰寫回憶錄四部曲第三部《關山奪路》。 |

| 1999 | 以「九九讀書會」名義結合文友帶動文學欣賞,(己解散)。 出版首部詩集《有詩》,以及散文集《千手捕蝶》、《活到老,真好》。 |

| 2005 | 完成《關山奪路》,先前自印之《昨天的雲》、《怒目少年》均改由爾雅出版。 |

| 2009 | 完成回憶錄四部曲第四部《文學江湖》,並獲中國時報開卷最好書獎。 |

| 2010 | 明道大學舉辦「王鼎均學術研討會」。 |

| 2012 | 出版《桃花流水杳然去》、《度有涯日記》。 |

| 2013 | 出版《古文觀止化讀》。 北京三聯書店正式取得鼎公授權,印「回憶錄四部曲」。 十二月,張春榮編選《臺灣現當代作家研究資料彙編:王鼎鈞》。 |

| 2014 | 六月二十四日,獲第十八屆國家文藝獎。 七月,隱地編《王鼎鈞書話》。 |