Cheng Mei, born in 1930, is one of Taiwan’s longest-practicing architects. He graduated from the Department of Architecture at National Cheng Kung University in 1962 and earned his Master of Architecture degree from the Massachusetts Institute of Technology in 1970.

From 1971 to 1975, he taught at the Department of Architecture at Tunghai University. Since 1976, he has been a practicing architect at J. J. Chen Architects & Associates. He has served as an executive director and academic committee convener for organizations including the Architectural Institute of the Republic of China, the National Association of Architects, and the Taipei Association of Architects. He also held the role of publisher for Architect magazine and Architecture Reformation Monthly.

Mr. Cheng passed away on April 11, 2019, at the age of 90.

逆境與突圍─陳邁建築師

文/徐明松

……有一年,宗邁為了加強經營管理,請了一家管理顧問公司分析事務所人員的功能與績效,後來發現最沒有生產績效的人是我,幸好我不是被管理的對象,不然就可能是該走路的人。(註1)

……建築師事務所的性質,和一般工廠全然不同,並不是衹要接訂單加上人力生產即可;我們的同事,才真正是產品品質的關鍵所在。因此如何求才、留才,是很重要的事。如果沒有好的人才,就不可能有好的作品。但是多年來的經驗,管理人事的困難度,遠比工程技術高。常常是二個優秀的人才加起來,不是一加一等於二,而是少於二;甚至一山難容二虎,也是常事。但是我們卻經常同時有好多個大案子在進行,需要好多隻猛虎才行,事務所是永續經營的事,既要求才,亦要留才,更要不斷地培養人才。換言之,需要儲備人才,讓可用之才一天比一天擴大。因為人事流動在所難免,不管怎樣,離開宗邁的優秀人才還不算少。對我而言,這是職業生涯中最痛苦的事。每次有人向我提出辭呈,都是一種刺痛。特別是優秀的同仁離開,更是讓人難過,久久不能釋然。一方面是惜才,另外仍然是情感上的失落感。(註2)

開端

以上兩段摘自陳邁建築師(以下簡稱陳邁)《習築憶往》自傳一書的文字,可以看出陳邁與費宗澄先生在經營了近四十年的事務所所展現出的態度,也說明了設計產業規模擴大時可能遭遇的困難,其中不乏跟公部門打交道,可能碰到的各項困難,特別是工程延宕或突然不執行可能造成的財務困難,還有就是陳邁自己一直關切的創作品質。我曾經問過更資深的建築師高而潘:「經營規模這麼大的事務所容易?」,他懇切的回答:「的確不容易,有許多複雜的人事問題」。從財務管理的角度看,花心思在更高品質、更細膩的細部設計上,本就是不符合成本效益的,尤其宗邁這四十年經歷了台灣代工產業的擴大期,整個社會彌漫的是代工產業的效率,尤其是在被壓縮的成本下的競爭,這自然也影響了本土創作型的產業,像建築師事務所。

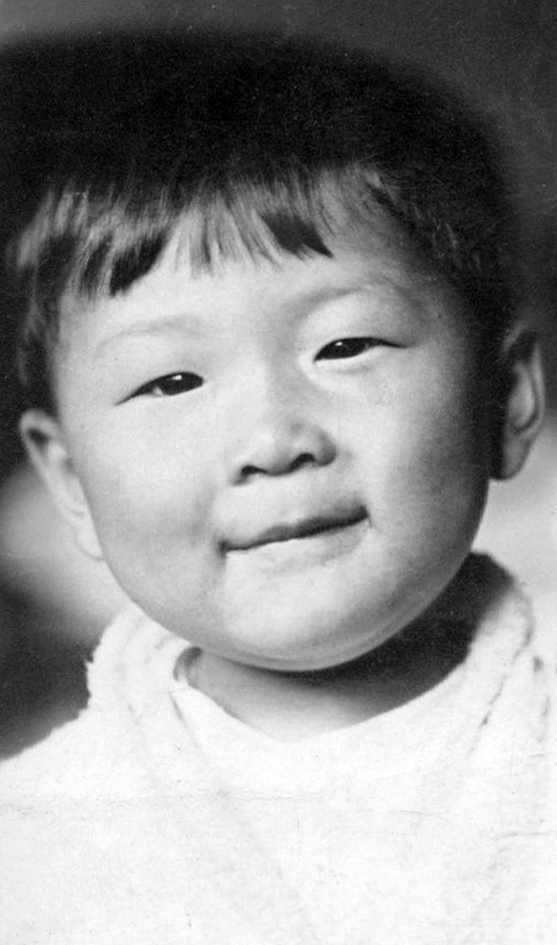

出生

1930年出生於上海,成長於一個富裕的中產階級家庭。三到六歲寄居在蘇州外祖母家,六歲後回上海上學。

1949年

這個改變了許多台灣人一生及台灣歷史的年份,也改變了陳邁的一生,就像他自己所說:「如果1949年沒有決定離開上海,則整個命運肯定有所不同,這是第一次重要的抉擇。」或許人生就是選擇,不過年輕陳邁的選擇隱含了更多命運的安排與個人正向的力量,才可能在逆境中不斷突圍。就像他自己在自傳中所說:「念中學時,愛看翻譯的文藝小說和劇本。隱約覺得自己習慣的生活方式,顯然屬於所謂的“小資產階級”;這與當時“前進”的知識份子、青年學生多為思想左傾的潮流不符。小說中看到許多有成就的人,都是經過奮鬥努力,才開拓出新的人生,覺得自己也該如此。不過,小說對於艱苦奮鬥的過程寫得不多。由於自己當時年輕,什麼都不怕,在混亂的局勢下,就很勇敢地希望離開上海,到外面去闖天下」(註3) 。這也奠定了他隨後的人生態度,事情總可以解決,不需使用激進方式。

十九歲,在戰亂的砲火聲中,陳邁草草結束了高中學業。八月,吳淞口碼頭告別父親,離開上海。先至舟山島,再從舟山島搭空軍運輸機偷渡來台。

光復後的台灣

「1949年,台灣仍屬光復初期,無論物資與經濟條件都很貧乏,對於一個僅僅中學畢業的流亡學生而言,求職並不容易。在舉目無親的異鄉,我所能找到的工作,都是偶而湊一角的打工性質。最初兩個月勉強在汽車修理廠做記帳的事,後來在西餐廳找到一份較長期的工作」(註4) 。

進東港空軍官校第三十三期受訓之前,曾經在汽車修理廠擔任記帳員、西餐廳擔任收帳員、半工半讀取得強恕高中文憑,隨後報考師範學院(即今師大)美術系未能通過甄試。期間也送過早報,旁聽師範學院美術系課程。1951年6月進空軍官校受訓,期盼能帶來人生轉機,但事與願違,最後未通過測試。

空軍退役後。進鵬程建築師事務所當學徒,學習各項建築事務。三年博得老闆信任,工程業務之外並兼總務、帳務。事務所工作了近五年後,意外聽到朋友談及,空軍退役可申請輔導免試入大專院校就讀。這段不算短的事務所工作經驗明顯為陳邁日後專業訓練打下了良好基礎。此時陳邁26歲。

成大建築系

「我之所以不知如何決定,是因為通知到成功大學報到的是“工商管理系”,與我填表申請的“建築系”是完全不同的科系。追問之下,得到的答案是教育部給的入學許可就是這樣,不接受就得放棄。這真是令人啼笑皆非的“亂點鴛鴦譜”。事後發現,作業中的離譜部份,還不僅是我一人而已」 (註5)。

就這樣已是「老」學生的陳邁進了工商管理系,而不是建築系。先讀了兩年半的工商管理系,幾經波折,才轉到建築系。 讀成大建築系期間,最懷念的老師是金長銘。當時「金老師家裡,幾乎每天晚上都擠滿了學生。當時建築系學生都住校,金老師家就在操場另一側的教授宿舍區,離系館很近。下了課,學生們常在那裡聚會;但最主要的原因,還是他本人和全家人那種待人親切的態度,使大家如沐春風」(註6)。另外「我因連續二年都轉系不成,金先生也曾在系裡幫我仗義執言,但系主任非常謹慎,什麼事都要按規定辦理,因此讓他們產生一些意見」(註7) 。按我們今天掌握的訪談與文獻資料,金長銘可能是影響那一代成大建築系學生最深刻的老師,一則他是少數瞭解甚麼是現代建築的老師,再者他也是能起而行具體實踐「做設計蓋房子」的老師。因此金長銘可能是第一位在建築觀念上影響陳邁的老師,在那師資缺乏的年代,自然我們也不能排除同儕互相切磋學習的成果。

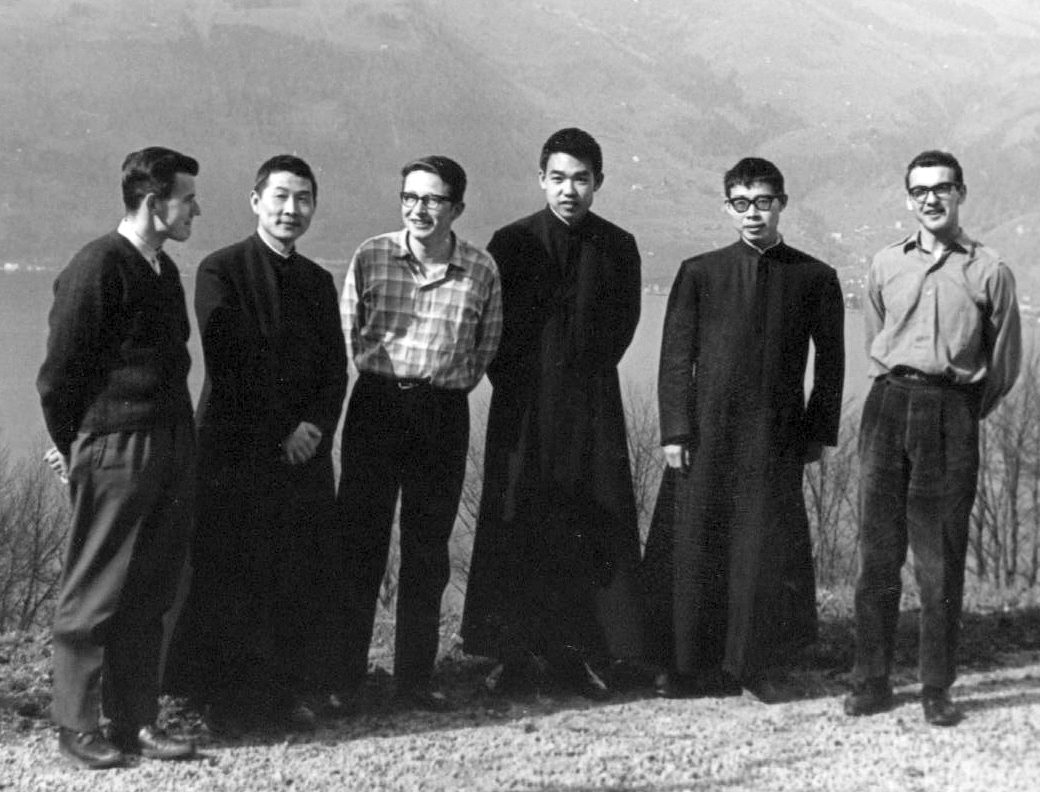

留學瑞士

「到達瑞士的那天下午,蘇黎世機場下著毛毛細雨,已有深秋的感覺。穿上在香港買的春秋兩用大衣,下機進入了地球的另一端,迎接我的是一個全然陌生的西方國家」(註8)。

1964年赴瑞士聯邦理工學院(E.T.H)就讀,插班三年級。來台十五年第一次出國,機緣卻來自一次特別的機會。大學畢業前,與同學朱鈞為台南天主教教會共同設計大專學生活動中心,然而朱鈞突然接到普林斯頓建築研究所的入學通知,必須提前離台,因此陳邁接替所有的工作,在該年暑假如期完工,獲得天主教賈主教賞識,破例為這位非天主教徒爭取了留歐獎學金。

這又是一次人生意外的際遇。當大家都到美國念書,陳邁卻因緣際會到了歐洲。「我選修的那位Roth教授,年紀不大,輩份卻很高,他跟Alvar Aalto、Le Corbusier等大師,都曾一起工作過。Roth教授的語文能力相當強,能講德語、法語及英語,所以跟他至少可以用英文溝通設計」(註9) 。

進瑞士聯邦理工學院後,由於上課使用德語,語言障礙讓陳邁的學習碰到極大的挫折,只有Roth教授指導的設計課可從容應對,主要是此課程可以靠圖面作業,勿需完全依賴德語。三年級暑假進Niehus主持的建築師事務所實習,因表現優異獲肯定,同事慫恿辦理休學留在事務所工作。幾年下來深獲老闆Niehus信任,待遇亦不斷調昇。

工作逐漸穩定後,本想就安定地落腳於瑞士。1966年決定接夫人士韻至瑞士,並於十月完婚。

1967年秋天,漢寶德由美回台接東海建築系系主任,途經歐洲,邀約同遊。力勸陳邁赴美國進修,認為出國的目的是來讀書,不能因為眼前的安逸生活,而忘了原來的目的。因此開始有了美國求學的計畫。

轉赴美國

「哥大位於紐約市區,佔地還不小。哥大的前一站,是著名的哈林區。我們沒注意,提前一站就下了車。走出車站,發現是走在哈林區的街道上。原以為走一站就到學校,卻越走越不自在,那種景象以前祇有在電影上見過。沿街黑人無論是站著或坐著,穿著怪異瞪著眼睛盯著我們,好像隨時都可能發生不妙的情況。尤其士韻,一個嬌小的女孩子跟著我走,越走越害怕。我們緊握著手快步前進,想逃跑,又不敢跑。他們卻像排隊一樣,出現在每幢房子前面,有時還故意發出怪聲嚇人;這樣的經驗,很難讓人忘記」(註10)。

1968年1月,同時接獲M.I.T及哥倫比亞研究所的入學許可。離開瑞士赴美前與賀陳詞先生同遊歐洲。五月中到美國,下榻紐約朱鈞家,並思量到底選擇紐約的哥倫比亞大學還是波士頓的麻省理工學院研究所就讀。意外碰到哥大六○年代的反越戰的校園運動,混亂的場面讓陳邁夫婦不敢留在紐約,最後選擇了波士頓的麻省理工學院,主修都市設計及建築系統化。第一年跟隨波蘭裔教授Lubishniz學都市設計,第二年師從阿根廷裔教授Catalano學建築系統化。

Atlier Cambridge

「正在忙著張羅Cambridge的新家,另一位成大學弟郭士昂也在波士頓,他告訴我們,看到台灣的中央日報正刊登日本大阪世界博覽會中國館的徵圖廣告。李祖原、白瑾對中國館的競圖都很感興趣,於是商量大家一起合作參加。剛好我們新租的房子還沒有啟用,就搭幾張桌子當辦公室」(註11)。 「有了這次競圖開始的合作,李祖原建議我們應該有個組織及名稱。基本組織成員就是都在當地的華昌宜、李祖原、白瑾、熊起煒及我五個人,名稱就叫Atlier Cambridge」(註12)。

後來成員再加紐約的朱鈞與費宗澄。除了參加日本大阪世界博覽會中國館的競圖外,後來又參與了波士頓中國城一個多用途的基督教會辦公及社區活動中心的改建規劃。前者獲首獎,但最後仍由貝聿銘主導設計台灣的中國館,之後李祖原代表Atlier Cambridge加入了貝的團隊,其他人讀書的讀書,工作的工作,慢慢也就散了。

回台任教

1971年9月成大與東海建築系皆力邀陳邁回台任教。後來因漢寶德的積極,因此接受東海建築系的聘書。回台之前,安排了二個多月的建築之旅,經芝加哥、丹佛、拉斯維加斯、舊金山、夏威夷、東京等地。

「東海創校時的理想是,建立一個遠離市區、只有800名學生的教會大學。當年的辦學經費,完全來自基督教聯合會從中國大陸撤出的基金,集中投資在台中東海大學。可是學校還沒有建完,在台灣大學教育的強大需求下,迫使學校必須擴充到二、三千人。因此,原來小型大學精緻配置的構想,在規劃上做了不少調整,已非原來的理想。」(註13)

就這樣1971年到1977年期間在東海專任四年、兼任兩年。專任期間亦身兼台北漢光建築師事務所的工作(漢寶德與潘有光建築師共同創立),台北、台中兩頭跑。

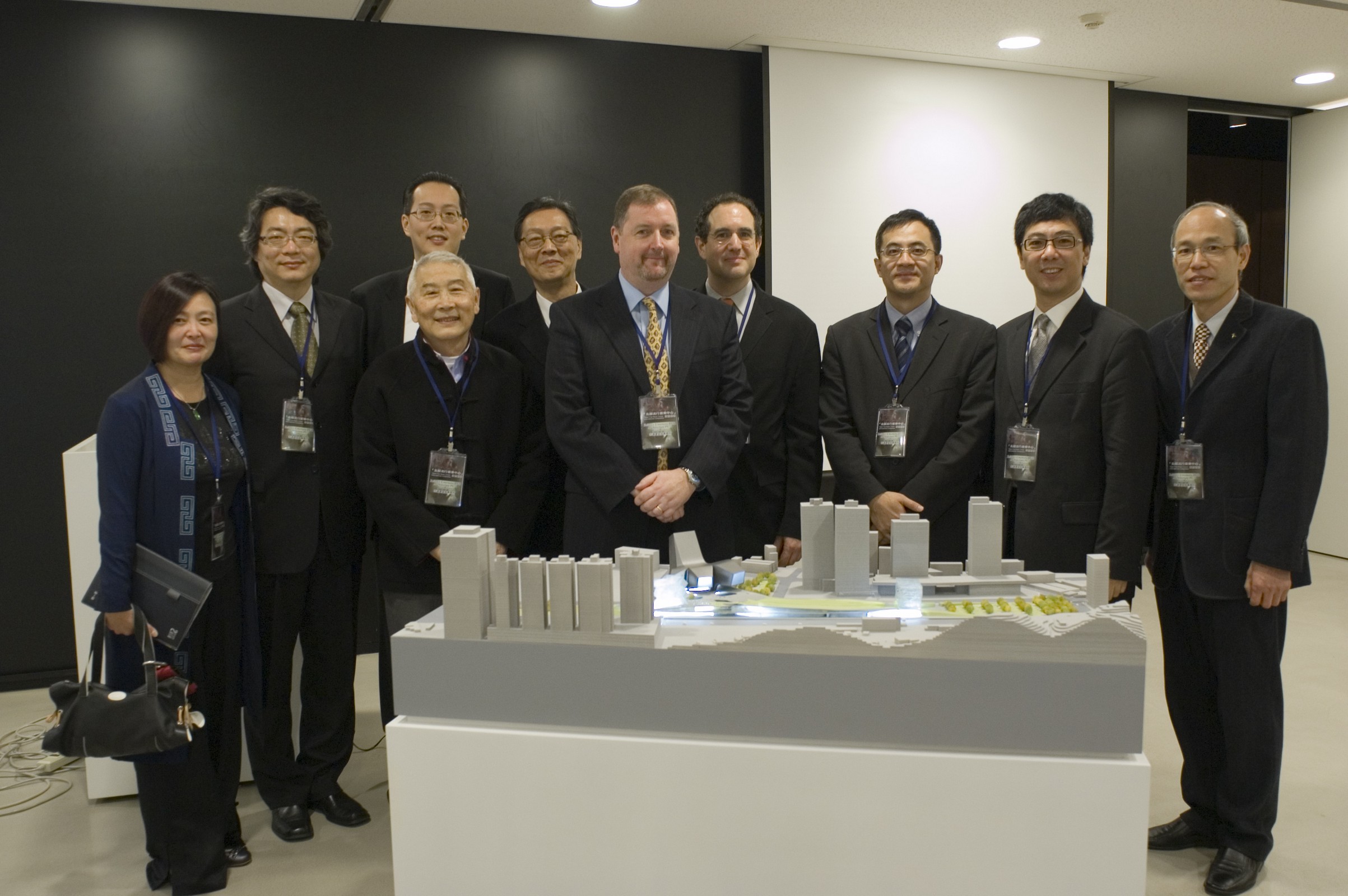

宗邁成立

1975年「與費宗澄創立“宗邁”,離開東海,北上專任做建築師,三十年來由數人的小事務所開始,逐漸成長到百餘人,遭遇過不少風浪。常面臨的,不單是設計與技術性的問題,要不斷學習如何經營。在維護原則之外,永續生存,是這些年所面臨的重要課題」。

宗邁今年剛好滿四十年,四十年來由數人的小型事務所開始,逐漸成長到百餘人。最早的幾個重要的委託案除了王永慶捐贈的林口體育館外,還有中華電信辦公大樓、救國團的曾文青年活動中心。事務所如今承接過過不計其數的委託案,也遭逢過應立法院競圖案那樣無端的變故,或經濟景氣循環。「兵來將擋,水來土淹」幾乎成為陳邁與費宗澄兩位建築師在面對任何問題的指導原則。當然還有包容,這偌大的事務所就像傳統大家庭,必須有足夠的智慧包容一切,才能維繫事務所於屹立不搖,並不斷設計出更多紮實的建築作品。

宗邁事務所從早年至今對建築合理性的構築行為一直有一份很深的堅持,從早年陳邁學生時代的幾個作品到宗邁成立前的溪頭竹廬,再到宗邁成立後的所有作品都可以讀到宗邁對現代建築核心價值的景仰,他們認為新技術所延伸的構造必須被忠實呈現,所有的細部設計都是因為解決問題而來的,不應該因為只是形式的需要而產生沒必要的裝飾,這也是為什麼宗邁四十年走來,看似平實,底下卻有對此信念的堅持。記得每次陳先生拿出他在美國事務所畫的那套施工圖,我就會感覺是一虔誠的匠師在為他的信念奮鬥,用佈滿細部手工性的圖面與信仰對話。

尾聲

陳邁最令人動容的還有,在工作之餘,參與許多公共事務,於公會任職、學校教書、擔任評審、委員、顧問,其中最重要的是2004年推動成立「建築改革社」,並任第一屆社長。記得今年七月九日下午在宗邁建築師事務所舉辦了慶祝陳邁先生得國家文藝獎的茶會,建改社現任社長呂欽文在會後感性地寫下一段文字為文章的結尾做註腳:

「茶會中,張樞播放了由他監製,曾成德、龔書章等參與規劃的評審簡報檔。張張精采自不在話下。簡報的最後一張竟是建改社成立大會疊羅漢前的合照,張樞補充說這是為了彰顯陳先生社會參與的一面。

這張照片著實讓我驚訝與感動;隨之而想起的,是陳先生以年邁的身軀、身先士卒參與的種種活動,從公會到921重建到建改社,心情不免激動。不意,陳先生讓幾位貴賓講完話後,突然點名要建改社講幾句話。我沒有推辭,趕緊收拾起起伏的情緒,說了這樣的話:

『…作一個好建築師不難,但要作一個具有社會參與與文化關懷的建築師卻不容易;要作一個具有改革理念的建築師不難,但要作一個願走出去參與改革行動的建築師卻不容易……“愛心”、“理想”、與“熱情”,是我們在陳先生身上看到的:他對晚輩充滿愛心,他參與改革不是為了自己而是為了替下一代鋪路;他執著於建築理想,就因為執著所以參與改革;他充滿熱情,是他熱情的身影激勵我們持續向前….能跟隨在陳先生後面參與改革,是我的榮幸。』

離開宗邁,一直在揣想陳先生何以願意投入這麼多的時間與精力提攜後進與促進改革。人格特質固然是其一;但己所不欲的痛楚,不願看到再發生在後生晚輩的身上,這卻會是更根本的情懷吧!」(註14)

註

1.陳邁,《習築憶往》,頁126,2007/12,建築與文化出版社

2.同註1,頁127-128

3.同註1,頁1

4.同註1,頁7

5.同註1,頁35

6.同註1,頁47

7.同註1,頁47

8.同註1,頁65

9.同註1,頁67

10.同註1,頁94

11.同註1,頁96-97

12.同註1,頁97

13.同註1,頁111

14.呂欽文,建改社社長,《向陳先生致意》,出自給建改社社員的一封信,2014/7/10

本文作者|徐明松

建築史學者與建築、都市評論,銘傳大學建築系助理教授。

著有《柯比意──城市‧ 烏托邦與超現實主義》( 田園城市,2002)、《古典‧ 違逆與嘲諷──從布魯涅列斯基到帕拉底歐的文藝復興建築師》( 田園城市,2003)、《愛讀本01‧ 建築:打開建築的第一道門》( 總策劃與合著,誠品書店,2005)、《王大閎──永恆的建築詩人》( 木馬,2007)、《國父紀念館建館始末──王大閎的妥協與磨難》( 編,國立國父紀念館,2007)、《粗獷與詩意──台灣戰後第一代建築》( 合著,木馬,2008),《建築師王大閎1942-1995》( 誠品書店,2010)、《蔡柏鋒建築作品初探 不帶偏見的形式實驗者》( 木馬,2012)、《王大閎先生 靜默的光,低吟的風》( 合著,遠景,2012)

| 1930 | 年出生於上海,3-6歲寄居在蘇州外祖母家,六歲後回到上海開始上學。小學懵懵懂懂,無法專心讀書,換過五個學校,二度進寄宿學校。 中學先在天主教徐匯中學住校,初三轉入光夏中學,並在此取得初中文憑。 中小學的基礎都不好,主要的興趣是足球、游泳及看小說,由偵探、戲劇到翻譯文藝,中學時代也自學繪畫、金石等、成長於富裕的中產階級家庭。 |

| 1949 | 十九歲,在戰亂的砲火聲中,陳邁草草結束了高中學業。八月,吳淞口碼頭告別父親,離開上海。先至舟山島,再從舟山島搭空軍運輸機偷渡來台。 |

| 1951 | 六月,進東港空軍官校第三十三期受訓。之前,曾經在汽車修理廠擔任記帳員、西餐廳擔任收帳員、半工半讀取得強恕高中文憑、報考師範學院(即今師大)美術系慘遭滑鐵盧、清早送報、日間到師範學院美術系 旁聽。期盼空軍官校受訓帶來的人生轉機,但事與願違,未完成訓練。 |

| 1952 | 空軍退役後。進鵬程建築師事務所當學徒,學習各項建築事務。三年博得老闆信任,工程業務之外並兼總務、帳務。事務所工作了近五年後,意外聽說,空軍退役可申請輔導免試入大專院校就讀。 |

| 1956 | 十月,分發至台南成功大學工商管理系,但一直進不了建築系。先讀了兩年半的工商管理系,幾經波折,才轉到建築系。畢業後,當了兩年助教。在成大前後共八年。期間旁聽建築系課程,也認識了許多一生相互扶持的朋友。 |

| 1964 | 赴瑞士聯邦理工學院(E.T.H)就讀,插班三年級。來台十五年第一次出國,機緣卻來自一次特別的機會。大學畢業前,因與同學朱鈞為台南天主教教會共同設計大專學生活動中心,朱鈞因趕出國深造,陳邁接替工作,在一個暑假中完成後,天主教賈主教破例為這位非天主教徒爭取了留歐獎學金。 至瑞士聯邦理工學院後,語言碰到障礙,學習不順,唯因Roth教授指導的設計課可從容應對,主要是此課程可以靠圖面作業,勿需完全依賴德語。三年級暑假進Niehus主持的建築師事務所實習,因表現優異獲主管肯定,同事慫恿辦理休學留在事務所工作。幾年下來深獲老闆Niehus信任,待遇亦不斷調昇。 |

| 1966 | 夫人士韻赴瑞士,十月完婚。 |

| 1967 | 秋天,漢寶德由美回台接東海建築系系主任,途經歐洲,邀約同遊。漢寶德力勸陳邁赴美國進修,認為出國的目的是來讀書,不能因為眼前的安逸生活,而忘了原來的目的。因此,開始有了美國求學的計畫。 |

| 1968 | 一月,同時接獲M.I.T及哥倫比亞研究所的入學許可。離開瑞士赴美前與賀陳詞先生同遊歐洲。五月中到美國,下榻紐約朱鈞家,並思量到底選擇紐約的哥倫比亞大學還是波士頓的麻省理工學院研究所就讀。意外碰到哥大六○年代的反越戰之校園運動,混亂的場面最後選擇了波士頓的麻省理工學院,主修都市設計及建築系統化。第一年跟隨波蘭裔教授Lubishniz學都市設計,第二年師從阿根廷裔教授Catalano學建築系統化。 與華昌宜、李祖原、白瑾、熊起煒組建築團體Atlier Cambridge,後來成員再加紐約的朱鈞與費宗澄。參加日本大阪世界博覽會中國館的競圖與波士頓中國城一個多用途的基督教會辦公及社區活動中心的改建規劃,前者獲首獎。貝聿銘主導設計中國館,最後由李祖原代表加入了貝的團隊,其他人員則慢慢地散了,這個組織也就無疾而終。 |

| 1971 | 成大與東海建築系皆邀陳邁回台任教。後來因東海建築系系主任漢寶德的積極並極快寄了聘書,因此決定回東海任教。回台之前,安排了二個多月旅程參觀芝加哥、丹佛、拉斯維加、舊金山、夏威夷、東京等當地建築。 1971年10月3日到1977年6月30日,在東海專任四年,兼任兩年。在東海建築專任期間,亦身兼漢光建築師事務所的工作(漢寶德與潘有光建築師共同創立),台北、台中兩頭跑。 |

| 1973 | 為台大實驗林場在南投溪頭設計小木屋“竹廬”。 |

| 1974 | 漢寶德出國研究,由陳邁暫代系主任一年。期間推動成立六校建築系聯誼會,首創針對建築師考試改革的議題由各校輪值推展。 |

| 1975 | 11月,與費宗澄共同創立宗邁建築師事務所,東海專任教職改為兼任,並舉家遷往台北。四十年來由數人的小型事務所開始,逐漸成長到百餘人。最早的委託案除了王永慶捐贈的林口體育館外,還有中華電信的辦公大樓、救國團的曾文青年活動中心。 |

| 1977 | 中原大學建築系兼任副教授至1981年 |

| 1978 | 曾文青年活動中心完工 |

| 1979 | 12月,連繫上久無音訊的大陸雙親與家人 |

| 1981 | 台大醫院整建案,對宗邁而言,是一個很大的挑戰。台大醫院工程的功能性極為複雜,設計上的變更更是頻繁無比。前後十餘年,一直到了醫院開幕前半年,仍然不斷變更。該工程雖艱辛卻奠定了宗邁在工程界的信譽。 |

| 1982 | 接受自然科學博物館第一期的委託工程。第一、二、三、四期工程分別在1985、1987、1993、1993年完工 |

| 1983 | 林口游泳池完工 |

| 1985 | 興安國宅完工 |

| 1986 | 林口體育館、台安醫院、萬國通商大樓完工 |

| 1987 | 中央大學教學大樓完工 |

| 1989 | 四月,因應電腦輔助設計繪圖的時代來臨,創立宗安工程顧問股份有限公司 |

| 1991 | 台大醫院、國科會同步輻射中心完工 |

| 1990 | 九月,考量都市規劃、都市設計、景觀規劃設計等大尺度的規劃工作在台灣逐漸出現,因而創辦皓宇工程顧問股份有限公司 |

| 1992 | 立法院計畫案競圖獲首獎。唯因預算未經通過,該案經訴訟十一年獲賠償結案。江蘇省昆山市城市核心區總體規劃。 |

| 1994 | 國家地震研究中心、交通大學綜合一館完工 |

| 1995 | 榮獲內政部頒中華民國傑出建築師獎(第一屆) 屏東體育館、新莊體育館完工 |

| 1996 | 新竹市力晶半導體八吋晶圓廠完工 |

| 1997 | 榮獲中華文化復興運動總會第十三屆中華民國建築金獎 |

| 1998 | 新竹師範大學教育推廣大樓完工 出任中華全球建築學人交梳協會理事長 |

| 1999 | 基隆海洋大學綜合研究中心完工 行政院公共工程委員會施工規範綱要整編建築類總召集人 任台灣歷史資源經理學會創會理事長 |

| 2003 | 南港軟體園區二期新建工程完工 |

| 2004 | 華亞12吋晶圓廠辦大樓、美麗華百樂園購物中心完工 世界華人建築師協會創會常務理事,並出席於上海創會典禮 成立建築改革社,任第一屆社長 |

| 2005 | 7月8日擔任機場捷運台北站-A1車站暨台北車站特定專用區概念設計國際競圖評審,由日本建築師槙文彥獲得首獎 12月16日擔任台中大都會歌劇院國際競圖評審,由日本建築師伊東豊雄獲得首獎 |

| 2006 | 9月28日擔任高雄衛武營藝術文化中心國際競圖評審,由荷蘭麥肯諾建築師事務所獲得首獎 |

| 2007 | 「台灣高鐵嘉義站暨台南站」榮獲世界華人建築師協會設計獎 海洋大學學生活動中心完工 |

| 2011 | 彰化師範大學寶山校區綜合教學大樓完工 江蘇省江陰市臨港新城口岸園區(與江蘇省江陰建築設計院合作) 臺大醫院心血管中心完工 |

| 2012 | 榮獲國立成功大學校友傑出成就獎 |

| 2013 | 上海麗嬰房總部辦公大樓(與上海現代集團華東建築設計院合作) 台灣大學社會科學院新建工程(與日本伊東豐雄事務所合作)完工 台北藝術大學藝術舞蹈教學大樓(與黃承令建築師合作) 基隆海洋科技博物館完工 |

| 2014 | 新北市署立雙和醫院二期、中國信託商業銀行總部辦公大樓(與美國NBBJ事務所合作)完工;高雄港埠旅運中心(與美國RUR事務所合作)、台灣塔(與日本藤本壯介事務所合作)工程進行中;江蘇省昆山市青陽港區城市複合體總體規劃 榮獲台灣建築學會特頒建築卓越貢獻獎 |

| 2017 | 高雄車站細部設計、北部流行音樂(與美國RUR事務所合作)預計完工 |

| 2019 | 辭世,享壽90歲 |