莊普,本名莊凱旋,1947年出生於上海,1949年隨父母來台。1969年畢業於復興美工,1973年進入馬德里大學藝術學院就讀,旅居西班牙八年。1981年回台後,陸續參與了SOCA現代藝術工作室和伊通公園等台灣當代藝術重要據點的創立。其自1980年代開啟創作以來,持續實踐低限主義的藝術理念,在平面與立體作品中,徹底回歸媒材的物質層面,探索極簡思維的可能性,並帶動了相關風潮與運動,為台灣抽象藝術的代表人物之一。以「一公分見方印記」特殊表現手法之幾何繪畫,最為人所知。曾獲中國現代繪畫新展望台北市長獎、台北現代美術雙年展獎、公共藝術獎、台北文化獎(伊通公園獲獎)等。

我們生活的這一個時代,藝術要成為志業從來不是單一個人的事,她要能被收藏欣賞,要有機會曝光,更要時時有人肯定她、珍視她,種種千絲萬縷的聯繫,才成就出些微的成果。我是個幸運的人,每個時刻都有人指引,引我走向以創作為業至今。

回想小學四年級幸運地獲美術老師肯定,在繪畫比賽上得到第一名,此隱然注定未來走向藝術創作的道路。叛逆的我總不符合母親的期待,任性地忽視生活的艱辛,自顧自地只想畫畫。高中時,不守規矩的我屢屢造成復興美工師長的困擾,幸賴張慧生校長循循善誘百般寬容。西班牙剛回國,春之藝廊侯王淑昭女士大膽地接受我展出實驗性的作品。

七○年代初,我從環境保守的臺灣遠赴西班牙馬德里大學藝術學院求學,與許多創作者一樣,好像突然發現了一片寬廣的藝術新大陸,逐漸對藝術史一些問題有了些許的批判能力。客居八年間,將創作的提問返回到藝術本身,不再做「再現」這件事,個人在創新與推翻的往復過程不斷試煉。一九八一年返回臺灣,雖然還在戒嚴時期,自己也見證了不少藝術問題不是藝術就能解決的事件,但即將爆發的社會力與藝術思潮蠢蠢欲動。直到八○年代末解嚴之後,當代藝術浪潮蔚為主流,我從低限主義的創作精神去實踐我對觀念的各種實驗。無論裝置藝術裡對物質與空間的建構,或是章格系列對身體感與物質間的精神性對話,時而理性時而詩意,有時帶些詼諧趣味。從這些創作中也理解到,材質本身的命題,既具有純粹性也帶有文化意義。所以我一直想看到藝術世界的另一視野,正如五月、東方畫會前輩們對抽象表現主義所脫逸出的創新,我希望創造屬於自己時代的當代藝術境界。

藝術這條路,我生逢其時。有那麼多藝術同伴的相互鼓勵,讓我在每回創作路上遭遇困難時,總在奇妙的機緣下順利度過。不同階段的朋友帶來了不一樣的生活經驗與藝術的養分。有亦師亦友的林壽宇、伊通公園一起拚搏的夥伴,以及前輩、同儕、年輕一代藝術創作者的相遇,所陪伴的不只是生活,更重要者在學院外的觀念的教學相長與新觀念衝擊。

以前看別人得獎好像很容易,直到自己要獲獎才發現滿困難的。從事藝術創作自然不是為了得獎而生,但得獎的故事適足鼓勵有志者在前進的路上不致孤獨。裡面講述的都是一段段克服創作心靈障礙,勇於面對不利環境的故事。我認為藝術的路上無論是不懈勞動抑或長夜失眠,皆來自一份守護藝術和思索藝術的心。我們都是舞台上的演員,當帷幕一揭起,就得盡量好好扮演自己的角色。

最後謹向我的母親,國家文化藝術基金會、各位評審委員,以及每位曾經真誠給我幫助的人,奉上謝意。

前言:詩人與思想家之間的藝術家

將近五十年從未休止的藝術創作,莊普已經成為臺灣當代藝術的高峰。不但在低限主義(Minimalism)的歷史脈絡中,他已經成為眾所矚目的藝術家,而且在整個臺灣當代藝術的多元系譜中,他也已經成為媒材與理念創新的領航藝術家。

一九四七年莊普出生於中國上海,一九四九年隨著父母來臺,一九七二年留學西班牙。一九七八年畢業於西班牙馬德里大學藝術學院,一九八一年返臺積極從事藝術創作。一九八三年,他在臺北春之藝廊舉辦返臺首次個展「心靈與材質的邂逅」。一九八八年,他與劉慶堂、陳慧嶠創立「伊通公園」(IT PARK)藝術空間,推動臺灣當代藝術運動。至今他已舉辦將近三十次個展,每一次展覽都引起高度震撼與深度討論。

莊普的藝術歷程,涉獵平面作品與立體作品。他的作品,不受限於繪畫與雕塑,幾乎都是屬於裝置藝術。平面作品並不是繪畫,當然也就不能被視為抽象繪畫。因為,這些平面作品不受限於畫布,而是種類更多的基底材料,例如紙張與木板,而且也不使用繪畫工具,而是使用他自己研發的創作工具與技法。至於立體的作品並非雕塑,也不只是三維立體作品,往往是以空間做為場所,打破平面的二維性與立體的三維性,甚至讓這兩種維度相互交織,產生多維結構,讓參與者從視覺經驗轉變到身體經驗。

莊普是詩人與思想家之間的藝術家,他的藝術創作使用著思想家的觀念與詞句,也使用著詩人的象徵與隱喻。藝術家陳慧嶠曾經這樣解釋莊普:「每個人的心中都有一塊淨土,在那裡,可以自由自在地發揮自己的想像力。人人都有這樣的一個祕密花園,一個遼闊的心靈的轉驛站;這是個超脫風俗教化、宗教信仰的靈性空間—我即是我所在的空間—在寧靜的掌心裡,在不可思議的宇宙波譜中,所有閃動發亮的東西都在看。」因此,莊普是以寫詩的心情與姿勢從事藝術創作。

材料的復活

一九八一年返臺認識林壽宇並致力於鼓吹低限主義以後,他幾乎「覺得自己是革命鬥士」。他的革命核心觀念,就是重新定義材料,他把材料從被隱藏的位置轉變到被看見的位置,讓材料復活。

材料當然是藝術作品的基本物質條件,但是,每當藝術家從事創作,材料便被覆蓋或被隱藏,才能轉變成為藝術作品。當代藝術出現以來,雖然裝置藝術以革命自居,但仍繼續覆蓋或隱藏材料。為了成為作品,材料往往被遺忘。

但是,莊普的藝術創作從一開始就在探討材料的物質性。莊普曾說:「我的第一個展覽,是用比較達比埃斯這種另藝術或非藝術的形式去創作,也就是『物質本身會說話』。」莊普在西班牙讀書期間就已接觸西班牙當代藝術家達比埃斯(Antoni Tàpies)的作品與理念,雖然莊普不同於達比埃斯的藝術思想,但是卻相當認同材料的物質性本身具備創造性與表達性,所以才會認為「物質本身會說話」。所謂「物質本身會說話」,只是一種象徵性的說法,意思是物質具備擬人化的表達能力,但是對於莊普而言,他所強調的是材料的物質性能夠表達自己,而不是隱藏自己。藝評家石瑞仁曾經指出:「在尋求材料間契合關係的創作過程中,著重的是藝術家心靈對材料,直接觀照的功夫與識見之取得,而不在於藝術家的手對於物料所施加的雕鑿塗飾。這種格物觀照的理念,是莊普擺脫『製造』行為的契機,也使他得以超越傳統素材的範圍,自由地將各種事物納為創作的材料。」

莊普曾經使用的材料,包括:布料、紙張、木板、玻璃、石材、金屬板、絲線、繩索、植物、文字、符號、影像、複合媒材、現成物、空間。這些材料固然曾經被許多藝術家使用,但是他們都是用材料來再現其他事物,而不是讓材料表達自己。但是,從「心靈與材質的邂逅」(一九八三)以來,在莊普的作品中,材料的物質性不被掩蓋地展現自己。例如,《月落‧日出》(一九八六)的繩索與鐵板,《勞動紀念碑》(一九九○)的鐵板與鋤頭,《精神之塔》(一九九○)的金屬桶,雖然作品都被給予了具有意義指涉的標題,但是材料的物質性並未被隱藏。

一九九二年,莊普曾經以《光與水的移位》獲得臺北現代美術雙年展獎。這件作品,以透明玻璃做成的立方形容器,藉著其中水與光的變化,經由玻璃的穿透、倒影與反射,創造了空間與時間的豐富視覺。

技法的解放

莊普讓材料復活並進行技法的解放。傳統的藝術創作都有既定的工具,而這些工具都是為了發揮既定技法,但是現代藝術以來,工業設備已經擴充了創作工具,特別當代藝術出現以後,過去的工具已經不敷使用,必須改變功能的界定,才能發揮技法的作用。因此,莊普並不使用繪畫工具創作平面作品,而是使用針線與刀剪,特別是他自己發明出來的一公分平方的木章,至於立體作品,甚至使用金屬扳手與工業機具。

莊普的技法解放,返臺以前就已開始,例如《5張貼紙》(一九七八)雖是素描,卻以鉛筆在整張紙上遍布一公分方格,再以鉛筆塗滿方格,既是機械性重複動作,卻又保留手動痕跡。返臺以後的《顫動的線》(一九八四),包括木材、鋁線、壓克力顏料與畫布等材料,使用不同工具,進行剪、貼、捲、綁等技法。

莊普的創作技法,平面作品方面包括:割、撕、摺、黏、貼、縫、繡等等,立體作品方面包括:散置、堆疊、垂掛、支撐、電銲等等。而其中最值得注意的:第一是木章的「印記」,第二是紙張的「割/撕/摺」。

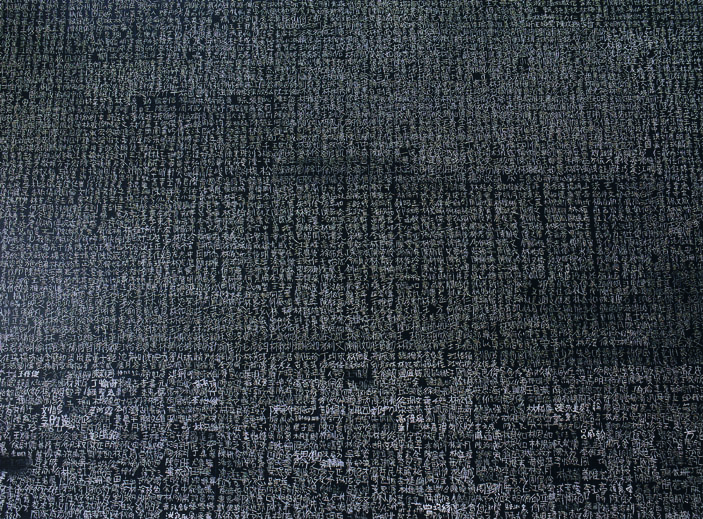

一、木章的印記:莊普在基底材料上畫好一公分方格,然後以木章將壓克力顏料壓印每一個方格。從一九八五年春之藝廊舉行「邂逅後的誘惑」個展以來,木章印記就一直出現在他的作品中,如今已經成為莊普的技法特色與美學符號。木章印記既被運用於平面,也被運用於立體。印記顏色的排列與組織,從《邂逅後的誘惑》(一九八五)到《無滅》(一九九三),雖然都是理性的結構,但前者講究顏色之間的垂直水平排列,而後者則增加了幾何符號,直到《閃耀的交會》(二○○八)與《散播的資訊》(二○○八),則又出現斜線排列,呈現出他對於時代經驗的符號詮釋。

二、紙張的割/撕/摺:一九九三年莊普在伊通公園藝術空間舉行「真愛不滅」個展,將往返臺北與新店遇見的工業場所與設施拍攝沖洗成相紙,再用刀片在相紙上以有組織結構的思維劃割紙張,然後進行撕與摺的動作,讓原來攝影呈現的真實被局部刪除,割痕累累產生欲蓋彌彰的效果,增強觀看者的觀看動機。例如《饒舌工廠》(一九九三),視覺範圍的多重物質變化增添了複雜的視覺情緒。這種紙張劃割,莊普也運用於一公分方格。早在《無題》(一九八三)這件作品,他就曾在紙張的左下角劃出16x16個一公分方格的區塊,每一個方格只劃割兩個邊線,再將這兩個邊線撕開,以對角線向外摺起,使這個區塊形成一個突起的排列組織,既改變平面的界定,也增添光影與色彩。

詩句的叛逆

莊普具備詩人才華,因此,他的作品中文字並非無意義的符號,一如寫詩,這些文字具備典故、象徵、隱喻與轉喻,甚至其他類似解構的功能與意義。莊普的藝術創作是在寫詩,也就是說,他的作品充滿詩句元素,不僅文字或語句是詩句,材料的物質性及其展現在作品中的狀態與位置都是詩句。因此,《六月裡的後花園》(一九九六)既是裝置藝術,也是帶著象徵與隱喻的詩,《送給河流的一張床》(一九九八)既是地景裝置藝術,也是帶著旅途記憶的「圖形詩」(le calligramme)。

法國藝術家杜象(Marcel Duchamp)曾經以《噴泉》(Fountain, 1917)這件作品呈現文字與圖像之間的意義斷裂,而比利時畫家馬格希特(René Magritte)也曾經以《圖像的背叛》(The Treachery of Images, 1929)去質疑再現的原理(Principle of Representation)。特別是馬格希特,主要是想強調圖像無法再現真實,而文字也無法再現圖像。莊普的藝術創作未必跟隨這個論述,但是他的作品無關於再現任何事物,卻是非常明確。他的藝術作品,既不是寫實,也不是抽象;無關於再現,也無關於具象或非具象。

但是,莊普的藝術作品雖然是詩作品,卻跟日常生活息息相關。正如陳慧嶠所說,莊普就像每一個人,「心中都有一塊淨土」,都有一個可以發揮自己想像力的「祕密花園」。莊普的詩作品,雖然不屬於再現,卻都來自他的生活,他的藝術作品就像是詩,也像是他以寫詩的方式寫下的日記,有讚歎,有歡愉,有無奈,有感傷,也有喃喃自語,也有他自己才懂的情緒表述。《你就是那美麗的花朵》系列作品(二○○七)或許就是讚歎,《有藍色逗點的海邊》(二○○九)或許就是歡愉,《逃離現場》(一九九二)或許就是無奈,《饒舌工廠》(一九九三)或許就是感傷,至於《我討厭村上隆 我討厭奈良美智》(二○○八)則可以當做是厭惡庸俗的喃喃自語,莊普以寫日記的表達方式,記錄他對於世界與社會正在發生的事情的感觸。

感覺的擾動

裝置藝術是當代藝術最初時期被運用來表現觀念與行為的創作,既改變了藝術創作的媒材,也改變了藝術家與藝術觀眾跟藝術作品發生關係的方式,從視覺活動擴充為整個身體活動。

莊普的藝術作品,平面不再是繪畫,沒有具象,也沒有抽象,卻因為「木章印記」而呈現顏色的肌理變化與排列變化,因為「割/撕/摺」而呈現高低明暗的結構變化,讓觀眾不能只是透過視覺活動觀看作品,也必須透過身體移動感知作品。立體不再是雕塑,沒有物象,甚至沒有造型,卻是因為作品細節穿梭或散置於空間,讓觀眾不再只是使用視覺活動的觀眾,而是以身體的全方位感知活動跟作品發生關係的參與者或行動者(actor),從視覺單一感覺延伸到身體全部感覺,以介入的運動參與了作品的展演過程。

莊普的作品讓我們經驗到自己全身感覺的擾動:

第一是平面作品從繪畫到非繪畫的感覺擾動:例如《無名的聲音》(一九八二),鉛筆素描不是為了構圖、圖像與輪廓,而是鉛筆筆尖行進的節奏、速度與距離,讓觀看者的視覺活動偏離慣性,甚至進入藝術家持筆的姿勢與運動的過程,得到感覺這件作品的樂趣。例如《邂逅後的誘惑》(一九八五),木章方格印記的顏色變化,造成從視覺到觸覺的感覺樂趣。

第二是平面作品從平面到非平面的感覺擾動:例如「真愛不滅」系列的《伐木廠》(一九九三)、《橋》(一九九三)與《饒舌工廠》(一九九三),原本是攝影,卻因為劃割與撕摺形成的突起,消除原本攝影的圖像內容,也讓平面材料增添刀割的表層堆疊,使得觀看者的視覺發生障礙,而必須面對刀割過程的重複性與差異性,進入藝術家的行為性,終於進入作品的圖像層面與非圖像層面的雙重結構中。

第三是立體作品從外部觀看到內部介入的感覺擾動:從《七日之修》(一九八四)、《來去自如遨遊四方》(一九八五)與《月落‧日出》(一九八六)以來,莊普的裝置藝術一直都在擾動參與者,使他們不再只是透過視覺去面對作品,而是透過進入作品細節散布的場域位置,邊走邊看邊想,經歷讀詩的抑揚頓挫,既是物質的抑揚頓挫,也是感覺的抑揚頓挫。

第四是立體作品從結構到非結構的感覺擾動:低限主義藝術家的裝置作品往往強調理性的結構,但是莊普的裝置作品卻刻意打破這種理性結構。例如《在遼闊的打呼聲中》(二○○五),透過建築空間的施作技術,將各種現成物與複合材料,以打破理性結構的方位關係,放置於展示空間的牆面、屋梁與地板,讓參與者置身於全新的身體與空間關係中,重新尋找感覺的定位與功能。

維度的重建

人類在二維的平面材料上進行具象或非具象的構圖創作,一般稱之為繪畫;在三維的立體材料上進行具象或非具象的造型創作,一般稱之為雕塑。

在繪畫演變過程中,從十四世紀到十五世紀,從喬托到達文西經由透視法在二維之中建立三維,直到十九世紀後期到二十世紀初期,從塞尚到立體主義與野獸主義卻又擺脫透視法,將三維回復到二維。在雕塑演變過程中,也曾經歷從文藝復興時期米開朗基羅到巴洛克時期貝尼尼積極進行視覺性的造型思維探索,直到十九世紀後期羅丹開始卻又致力於擺脫受限於視覺性的造型思維。二十世紀中葉以來,現代藝術的後期到當代藝術的初期,裝置藝術的興起同時衝擊著繪畫的二維性與雕塑的三維性,造成藝術家逐漸擺脫這兩種藝術作品的維度思維習慣。

世界原本沒有維度。建立維度,原本是為了提供藝術家面對世界的方法,卻也讓藝術家遺忘了自己的身體與世界更多可能的關係。正如裝置藝術的先驅想要找回自己的身體與世界的關係,莊普的藝術創作也是想要回到維度建立以前的世界。他曾經在題為〈創作自述〉的短文中說到「變化即存在」,明顯主張是「變化」影響或創造了「存在」,似乎是在說,藝術活動創造了藝術作品。換句話說,藝術家在一個還沒有維度的世界創造了藝術作品,進而也創造了一個以藝術作品為座標的世界。

他的作品打破了既有的二維與三維的維度,擺脫了我們原本接觸與理解世界的感覺系統。因此,在這篇〈創作自述〉中,莊普這樣寫著:

橫向平空彩風追,直昇層間隨花落

斜觀點點明光現,圓從空來方自正

「橫向平空」與「直昇層間」描寫水平與垂直的運動開展。「彩風追」與「隨花落」,既是詩意象徵,也是宇宙構造,也是生命境界。「斜觀點點明光現」則又帶入可以打破理性結構的斜線觀點,讓另類的視野得以出現。「圓從空來方自正」進而流露出道家與禪宗的宇宙觀,也展現了多維度的形上學思想。

觀念的再生

莊普雖然是觀念藝術家,但他的作品並不為觀念服務,而是在反省我們稱之為觀念的那個東西。因此,莊普並不是一般意義的觀念藝術家。

狹義的觀念藝術興起於一九六○年代美國,但廣義的觀念藝術可以回溯到歐洲的達達主義與超現實主義。廣義的觀念藝術著重於質疑既存的觀念,對於已經成為觀念的東西充滿警覺,就如同思想家傅柯質疑知識成為權力的共謀,因此不會讓藝術作品成為傳達觀念的工具。但是,狹義的觀念藝術卻以為藝術作品應該表達觀念。狹義的觀念藝術不乏具有觀念反思的經典,例如柯蘇士(Joseph Kosuth)的《一與三張椅子》(One and Three Chairs, 1965)、芝加哥的(Judy Chicago)的《晚宴》(The Dinner Party, 1979)。但是,狹義的觀念藝術也正在引導一個有待商榷的趨勢,以為藝術必須表達觀念,甚至以為藝術必須成為哲學的載體。

莊普做為觀念藝術家,我們從未看到他使用流行的哲學去進行創作,他沒有讓藝術作品淪為哲學的工具。他的作品傳達的都是他對於世界的感知、情感與反思,因此,他的作品是在表達一種比較適合於稱為他自己的思想與觀點的東西;面對自己所處的時代與社會,他透過藝術作品將自己的思想與觀點表達出來。

一九九八年,莊普在臺北市立美術館發表《飛蛾撲火》這件作品,似乎正在反思我們的社會對於流行思潮的盲目崇拜。誠如他自己所說:「飛蛾撲火像似當代戰略計畫的作品,試圖在美術館中做出一個『環境』,使觀者進入此空間也成為其中的部分,觀賞者成為牆面上思想派系的崇拜者,像蚊蟲一樣,因捕蚊燈散發的奇異光芒吸引,無法判斷與不知覺落入陷阱中。」

做為觀念藝術的領航者,莊普不去抄襲來自其他文化脈絡的觀念,而是維持敏銳的感知與反思,面對自己親身經歷的時空變化,在適當的時機與地點,透過作品呈現自己的思想。當澎湖發生博弈特區的爭議,莊普就在澎湖地景藝術節發表《SIBALA風景》(二○○一)這件地景藝術作品。面對著二○○○年臺灣的政治變化,整個社會的身分認同發生困惑,莊普便在臺北當代藝術館發表《我就是歷史中永遠的名字》(二○○一),邀請國中生在牆壁寫下自己的名字,探討身分認同。

結語:回到藝術尚未成為體制以前的地方

臺灣的當代藝術出現於一九八○年代,也是整個臺灣社會正在發生激烈變動的時期,從政治經濟到文化藝術,全面試圖擺脫過去的封閉狀態,致力於找尋開放的視野。做為臺灣當代藝術思潮,低限主義透過裝置藝術與觀念藝術,也開拓出成果豐碩的景觀。莊普創作歷程的核心意義,固然在於他秉持低限主義的立場與觀點,持續從事藝術創作與思想探索,但是,它對臺灣當代藝術的貢獻並非只局限於低限主義,而是他能夠回到藝術尚未發展成為作品、展覽與體制以前的位置,重新找尋出發的起點。

莊普是一個介於詩人與思想家之間的藝術家。他是詩人,他以寫詩的心情與姿勢從事藝術創作,他的藝術作品就是詩作品,充滿象徵、隱喻與轉喻。他也是思想家,他以自己的身體感知世界並且以自己的思想反省世界,而不依賴於理論與觀念進行邏輯推論。既是詩意,也是思想,莊普的藝術創作與思想實踐兼具顛覆性與創造性,透過材料的復活,催化觀念的再生,進而重新找回藝術造型與觀念尚未成為體制以前的地方。

本文作者|廖仁義

法國巴黎第十大學美學博士,國立臺北藝術大學博物館研究所所長。行政經歷:文建會巴黎臺灣文化中心主任、國立臺北藝術大學主任祕書、圖書館館長、蘭陽博物館館長;朱銘文教基金會董事、忠泰建築藝術文化基金會董事、玉山文教基金會董事、臺灣博物館基金會董事;臺灣藝術史研究學會常務理事、臺灣文化資產學會監事、中華民國博物館學會監事;公立博物館與美術館籌備委員與各項專業委員。藝術評論經歷:巫永福文化評論獎、李仲生藝術評論獎得獎人;國家文藝獎、臺北美術獎、高雄美術獎、宜蘭美術獎、臺東南島國際美術獎、台新藝術獎、東和鋼鐵雕塑獎評審委員。

| 1947 | 出生於中國上海 |

| 1949 | 隨同父母來臺 |

| 1969 | 畢業於復興美工學校 |

| 1972 | 留學西班牙 |

| 1978 | 畢業於西班牙馬德里大學藝術學院 |

| 1981 | 回臺定居與創作 |

| 1983 | 臺北春之藝廊與臺中三采藝術中心首次個展「心靈與材質的邂逅」 |

| 1984 | 林壽宇、莊普、胡坤榮、張永村、程延平、陳幸婉、葉竹盛等人在臺北春之藝廊成立「異度空間」 獲得臺北市立美術館主辦的「中國現代繪畫新展望臺北市長獎」 |

| 1985 | 參加雄獅雙年展 臺北春之藝廊舉辦個展「邂逅後的誘惑」 與胡坤榮、張永村、賴純純等人展出「超度空間」 |

| 1989 | 西班牙高地畫廊舉辦個展「一棵樹 一塊岩石 一片雲」 |

| 1990 | 莊普、劉慶堂、陳慧嶠成立「伊通公園」(IT PARK)並舉行開幕聯展 臺北市立美術館個展「軀體與靈魂之空間」 |

| 1991 | 高雄阿普畫廊個展「蠻荒原質」 |

| 1992 | 獲得臺北市立美術館主辦的「臺北現代美術館雙年展獎」 |

| 1993 | 臺北伊通公園個展「真愛不滅」 |

| 1996 | 中國上海市立美術館聯展「臺北當代藝術展」 |

| 1997 | 臺北伊通公園個展「你就是那美麗的花朵」 臺中臻品畫廊個展 參加義大利威尼斯雙年展「裂合與聚生」 參加美國紐約PS.1美術館與舊金山現代美術館巡迴展 |

| 1998 | 中國北京美術館與上海美術館聯展「複數元的視野:臺灣當代美術1988-1999」 |

| 1999 | 臺北誠品畫廊個展「在線上」 |

| 2001 | 臺北伊通公園個展「非常抱歉」 |

| 2002 | 參加韓國光州美術館光州雙年展「止」 |

| 2004 | 臺中二十號倉庫個展「我看」 |

| 2005 | 臺北伊通公園個展「在遼闊的打呼聲中」 |

| 2006 | 參加北京中國美術館「臺灣美術發展1950-2000」 |

| 2007 | 獲得行政院文化建設委員會主辦第一屆公共藝術最佳創意表現獎 |

| 2008 | 臺北大趨勢畫廊個展「弱水三千 只取一瓢」 臺北伊通公園個展「我討厭村上隆」 參加韓國釜山當代藝術館法山雙年展「Art is Alive」 |

| 2009 | 伊通公園獲得第十三屆臺北市政府文化局臺北文化獎 |

| 2010 | 臺北市立美術館個展「莊普地下藝術展」 臺北大趨勢畫廊個展「疏遠的節奏」 |

| 2012 | 臺北關渡美術館個展「末日漂流」 臺南加力畫廊個展「7,034,071,329之1」 臺北大趨勢畫廊個展「斜角上遇馬遠」 獲得臺北市政府捷運工程局第三屆公共藝術獎 |

| 2013 | 德國慕尼黑Apartment of Art個展「閃耀的星塔」 |

| 2014 | 臺北大趨勢畫廊個展「召喚神話」 臺北大趨勢畫廊個展「光陰的聚落」 |

| 2015 | 北京現在畫廊個展「五彩竹—莊普的拾貳獨白」 臺北大趨勢畫廊個展「光陰的聚落」 |

| 2017 | 臺北誠品畫廊個展「晴日換雨・緩慢焦點」 |

| 2019 | 臺北誠品畫廊個展「幻覺的宇宙」 獲頒第二十一屆國家文藝獎 |