古名伸,1960年生,台北市人,自幼習舞,先後於華岡藝校、文化大學、美國伊利諾大學研究所接受舞蹈專業訓練。曾任國立台北藝術大學舞蹈系系主任、研究所所長、舞蹈學院院長,中國文化大學舞蹈系講師。自1988年受文建會之邀參與「七七舞展」始嶄露頭角,此後投身於舞蹈創作、演出、教學、策展與寫作工作迄今,三十多年來不輟。1993年成立古舞團,除持續發表現代舞編創作品,並致力於「接觸即興」的研究推廣,是台灣唯一以接觸即興形式做專業演出的團體,足跡遍及美、澳、法、英、中等地。曾三度受到台新獎入圍肯定,曾獲1997年中山文藝獎章、2009年吳三連藝術獎。

得獎公布之後立刻接到國藝會來電道賀,我訝異自己的平靜。心裡除了有一份開心外,剩下的只有對下一個行程的盤算以及記掛明天活動前應該要有的準備,想像中得獎會有的狂喜完全只留在想像的世界裡。日子一樣要過,就像我在臺灣舞蹈界這三十多年過的日子一樣。

這個獎來得正好,不會太早也不會太晚。太早可能會讓我以為得獎這件事沒那麼難,太晚可能會減少我可以盡力再多做一些事的精力。感謝一路把關的評審團和董事會給予的肯定,希望自己攤出來的成績是足夠說服你們頒獎給我的理由。當然也要趁這個機會感謝從小到大一路遇到的恩師們,由於他們的出類拔萃,影響了我如何去看待舞蹈以及探究價值的能力。我在舞蹈這條路上遇到的貴人更是不計其數,無法列舉銘謝,但永遠感念在心。家人們在其實不是很清楚的情況下默默地支持著我,你們所做及沒做的事對我都是無上的禮物,說謝謝也不足表達我的心意於萬一。

成立「古舞團」是無心插柳,沒想到它竟成了我舞蹈實踐上最重要的實驗室。古胞們的信任,在困難的時候不離不棄,陪我去探險into the unknown。而北藝大是另一個練功的基地,它給我機會不斷地深化自己的觀點以求在教學現場能夠佇立浪頭。數十年來同時能在學術及實踐上踽踽前行是我的福分,也證明了學術與實踐可以是一體兩面的功課。

以舞蹈血統來說我出生非常「正統」,鑽研即興舞蹈看來像是發現公主原來是嬉皮一樣。但終究而言,這些年來真正在骨子裡吸引我的不是接觸即興本身而已,而是它背後的身體觀。能把不斷變化的生活感用表演藝術身體力行是多麽有滋有味的事。我學著如何在實踐自己的信仰中同時兼具對觀眾感受的拿捏,在一個又一個表演的前線揭發身體、意識及潛意識微妙而深邃的連結。站在第一線是我不做二想的選擇。

舞蹈的環境向來辛苦,舞蹈人被馴化出吃苦如吃補的個性。臺灣舞蹈在國際上的能見度一直是國家文化外交的驕傲。眼看著一波波湧上來的新秀,希望他們對舞蹈的執著與表現能在文化政策上受到關注,因為他們正是讓我們可以在國際舞台與別人平起平坐的戰將。希望我們有能力對他們說「明天會更好」!

聆聽身體,跳舞人生——古名伸的藝術追求

古名伸位於關渡瀕河高點的家,門戶敞開,天光雲影趁景窗而入,貪看風景的人熟門熟路即可隙入,在門前小院,擁抱一整個河口光景。

景致無比壯闊,兩河交會,社子島吐著舌信悠悠曳入河心。地緣平伏,與河口相反方向遽地攀升湧起,直至不知東西的盆地邊緣。

「都回來睡覺而已。」平淡如素,只關風雅。人看風景,她在風景裡,已不覺驚奇。這有點像她的舞蹈生平,明明有一番奇絕與飛揚,曼波與蕩漾,她自遣自敘,自我安放,不太張揚。

她是臺灣現代舞蹈的另一道風景,人在風景裡,被看與自看。

林懷民說她是臺灣舞蹈科班第一人。一九六○年生,古名伸國中畢業後入華岡藝校,當時是北部唯一有舞蹈科的高職。畢業後,再獲保送考入文化大學舞蹈系,成了全臺灣唯一一所大學舞蹈系學生。一路「正統」學習,在「民風淳樸」的八○年代,學校曾教授美國現代舞流派之一的荷西.李蒙(José Limón)技巧,但臺灣主流技法為瑪莎.葛蘭姆(Martha Graham) 加中國民族舞,學生對李蒙「下墜/復原」技巧不感興趣,包括她。古名伸大概沒料到,若干年後,連葛蘭姆她都不愛了,她愛上了比李蒙更「後現代」的接觸即興(Contact Improvisation),從此浸泡其中,於舞台上、編創上、日常練習上,樂此不疲。

八○年代認識接觸即興

接觸即興是美國舞蹈家史提夫.派克斯頓(Steve Paxton)發展出來的舞蹈形式。六○年代紐約傑德森教堂興起的實驗舞蹈,後來被統稱為後現代舞蹈(postmodern dance),接觸即興是其一。如同其他後現代舞光譜,接觸即興強調平等、民主,反權威、去中心之餘,更要求傾聽與接受。它從舞者彼此身體接觸中引發的訊息,透過回應,產生流動不居的動能與樣態。它強調即興,既是呼應前衛觀念裡反制式規範與形式,讓演出只是一次「當下」,一次演出「事件」(event),不強調完成式的作品;它強調接觸,敞懷接納人與人之間的「關係」,從關係裡找回自我、看見自我、映現自我,也常有身心連動的意義。

因此,接觸即興關乎自我與身體,體驗或參與實踐的人樂在其中。但對觀眾而言,即興或許太「自由」,語意上被簡化為「隨意」,觀看時也缺乏明顯路徑,反而容易「迷路」。

二、三十年來,「古名伸就是接觸即興」既是標籤,也是遮蔽,古名伸有點遺憾,外界可能簡化了她對於舞蹈實踐路上其它嘗試與理念。在舞蹈發展過程裡,「即興身體」的美學政治意義一向與前衛運動連帶,古名伸並不激進,也不曾想過「政治性」,但做為跳舞的人,冥冥中,她帶進的即興、接觸即興影響了一個世代的舞者,同時,即興舞蹈也不僅停留於學院框架內,經由古舞團與她的推廣,古名伸默默即興著她的人生,走到哪裡,教到哪裡,到處教、教專業與非專業的人。她的舞蹈故事,成了自己的即興篇章。

一九八三年,古名伸從大學畢業,臺灣第一波小劇場運動即將展開,從美國留學回來的平珩、羅曼菲以一九八四年開幕的皇冠小劇場為基地,引進一些美國當代舞蹈師資。古名伸接上了這波運動,從封閉窒塞的舊體系嗅察到新鮮空氣,跟著出國走向美國。她以「即興與舞蹈教育在臺灣」為碩士論文題目,完成美國伊利諾大學碩士學位,一九八七年返國任教母校。但不到幾年,一九九一年發表《斷片的串聯》獨舞展後,她義無反顧辭去教職,再次赴美進修。因緣際會,水到渠成,這趟旅程裡,她確認了對即興、接觸即興的熱愛,從此改變她的舞蹈觀與舞蹈世界。

八○年代是臺灣現代舞接壤歐美當代潮流的重要年代,舞蹈研究者徐瑋瑩梳理資料指出,一九八二年雲門舞者陳偉誠赴美接受葛羅托斯基(Jerzy Grotowski)訓練,劉紹爐赴美隨安娜.哈普林(Anna Halprin)、艾文.尼克萊(Alwin Nikolais)學習編舞。太古踏舞團創辦人林秀偉於一九八七年赴美遊學。另一個受到歐洲舞蹈劇場宗師碧娜.鮑許(Pina Bausch)影響至深的陶馥蘭,八○中期從畢業的人類學領域轉赴美專攻舞蹈。這些人與古名伸約莫同期,各自行著探索身體的路。

我是接觸即興舞者嗎?

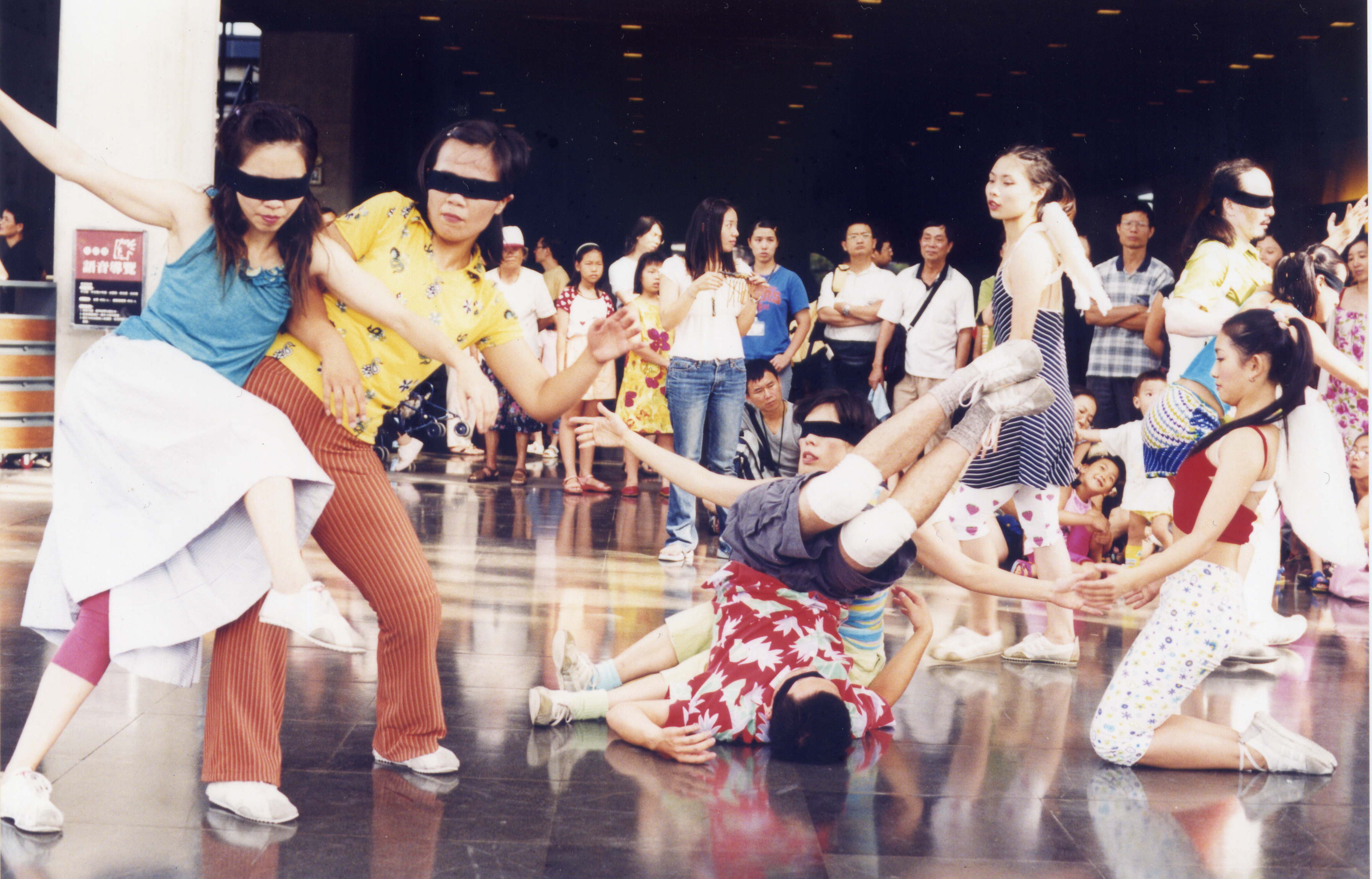

古名伸一九八五年出國,一九八七年返臺,碩士論文題目雖談即興,但「彼即興非此即興」,即興教育係指開放身體、開發創意、協助創作而為的觀念與方法,如何運用在教學上,當時的她並未把即興視為一門藝術、一種舞蹈型式,乃至解放舞蹈身體的行動與論述。但回想起來不免憶及,一九八八年參加文建會最後一屆「七七舞展」,發表《行雲》,「也不知為什麼」,她讓舞者矇著眼跳舞,矇眛中,對於未知、探索、探險她已經一往情深。

真正與接觸即興相遇,也在一九八八年。研究者吳怡瑩曾於論文《探討「接觸即興」在臺灣之演變——以古名伸舞團為例》引述古名伸回憶,談及一九八八年古名伸赴美參加「美國舞蹈節」,有一晚在美國早蔚為風氣的即興jam活動裡,首次體會接觸即興的震撼經驗。聽古名伸再說一次,依舊神祕:「那天舞蹈教室很多人,黃燈泡,很熱,各跳各的,不知何時我與一個男生跳起來,就有一個能量、motion,捲進去,我們雙人關係有時非常快速,像追逐,有時寧靜,很慢,有時觸碰有時沒觸碰,跳了一個晚上,進入一個出神狀態。跳完之後,能量停了,第一次抬頭眼睛互看,他問我,你是接觸即興舞者嗎?」這是古名伸第一次明確接收接觸即興這個字詞的意義,而不只是課堂上教過的名詞。她有點好奇,「我為何像接觸即興舞者?」帶著反叛的衝動與身體熱切的記憶,兩年後她辭去教職,赴美追尋。

但即使在美國,六○年代興起的接觸即興也不算主流,卻潛流數十年後,成了習舞者必要訓練。她盡情吸收各種課程,一九九二年帶著接觸即興回來,應羅曼菲邀請進入臺北藝術大學(當年稱國立藝術學院)任教,但並非只教接觸即興,而是「即興」與「編創」兩門課,這一直是她兩條教學主軸。她熱愛編舞,也熱愛即興,她同時是舞者、編舞家、接觸即興舞蹈家,更核心的意義上,她是一個熱愛「工作身體」的人。

派克斯頓來台 ,熱潮一時

接觸即興第一年於舞蹈系開課,即列為必修,但第一年古名伸非常喪氣,學生躺在地板上,不熱中暖身,不了解為何要學放鬆。已經是九○年代了,當代大師引領風潮版圖確立,後現代主流崔莎.布朗(Trisha Brown)來臺知音卻不多,何況非主流的接觸即興?古名伸建議必修改選修,結果,舞蹈系報名殘存三兩人,外系選課倒占了更多。她也另闢蹊徑,向皇冠、果陀及雲門借場地,免費向大眾推廣接觸即興,反應熱烈,人多時一堂課擠上一百人。

為何非舞蹈人反而容易接受接觸即興?或許舞蹈人仍被專業主義影響,對於技術訓練視為最重要,即興看似無為,無關技巧,又無法「發表」,對專業課程已經相當沉重的舞蹈學生來說,已是次要之重。

即興能不能發表?一九九二年古名伸返臺,帶著她前一年於紐約創作的即興獨舞《我曾經是個編舞者》,並邀請接觸即興宗師史提夫.派克斯頓來臺,共同發表了連續七場演出。這場「新旅程舞展」於臺北國家劇院實驗劇場造成轟動,觀眾看著五十多歲的大師在台上與古名伸接觸即興,或一人獨舞,某種慕名感動,讓場場演出都是爆滿,並起立鼓掌。「我以為觀眾準備接受接觸即興了」,回想當年,古名伸也覺得好笑,「但之後沒人理我了。」大師丰采如夢成真,古名伸的夢只能慢慢孵育。

但另一個不可知的後座力是,古名伸這支《我曾經是個編舞者》後來成為名作,出國邀演不斷,到二○一八年驫舞劇場於新竹策展「跳島藝術節」重演,曾識或未曾識的觀眾對古名伸的身體流動、重心切換、自由轉換產生的美感與動態,無比驚豔,肢體變化迷人,深藏餘韻。二十餘年前功力如此,二十餘年後魅力不減,見證了接觸即興軟土深掘,眼見為憑的人為何一路跟著古名伸練習當年新來乍到的新觀念舞蹈。

解嚴後九○年代,藝文環境資源尚未整合,古名伸認為,她保有廁身主流的餘裕,自顧自地做即興推廣。身處主流學院的教學環境,也有民間舞團的營運之實,她已是幸運的藝術家。一群跟著她長期練習接觸即興的夥伴,默默陪伴了五、六年,值一九九九年「華山藝文特區」保留運動成功慶賀之夜,她策畫了一次即興演出,因不知舞作將呈現何等面貌,舞名就稱作《解讀亂碼》。《解讀亂碼》演出時,照古名伸自己的評價,因為實在太無章法,只能用「群魔亂舞」來形容。

群魔亂舞之後

「亂舞」之後,她才知道,「即興做為演出,必須對觀眾負責」,這群人必須再重組加以訓練,於是舞團進一步建制化,固定成員,以舞團為單位的演出與活動增多,團員彼此熟稔默契,合作無間,讓接觸即興的發生得以在相互彼此更加了解的基礎上,進行深度的身體對話,從而產生有力的呈現。二○一○年《解讀亂碼》重製,易名《亂碼2010》,果然已非昔日阿蒙,多位舞者如今都「跳滿做滿」成了古舞團最核心成員,也具備高能量在外成為獨立編舞家、舞者、行為藝術家,即興的日常訓練開發表演者潛能,古舞團成了演出者實力工廠。

但,即興又豈僅是為了演出。古名伸熱愛即興,她說一開始僅是直覺, 「我二十年前就發現,我做即興比做編好的舞好看,不只我,很多人都這樣。如果你事前就知道你要做什麼,你身體有所準備,就會差一點,身體的『臨場感』會比較鬆懈,觀眾看不太出來,只有自己知道。當聽著音樂,配合舞蹈,已經知道要走到哪裡去。但如果做即興,或現場沒聽過的音樂,身體去找『縫隙』的時候,會有很微妙的東西。身體每個地方、關節都會去聽音樂,那不是結論,是過程。因為過程,而充滿更多細節。」

二十多年前美國舞蹈節jam的經驗,以及國中開始跟著林麗珍習舞嘗試過的即興練習,讓古名伸一路走來默默扎下即興的種子,也養成追求完美的信念。大概十年前,她忽然有所領悟,她說她追尋即興的目的,是為了持續與身體對話,為了保有對動作清晰、明確的感受,「對於動作的感受這件事,我認為是很重要的。對我的舞蹈生涯來說,這是核心,中心信仰,也是我對動作的期待。」

在她大學時期曾有一段經驗,那時她怠學,完全找不到上課、繼續練舞的動力,每天蹺課,被老師責備也只是落淚,行屍走肉活著。直至某天,她又走進教室,本來只因當天春暖花開,心情太好才願上課,但那天的課,讓她扎扎實實體驗「退功」的可怕。她的散文集《完美,稍縱即逝》〈跳舞就是跳舞,不為別的〉這篇文章清楚寫著當時的經驗,如何驚恐又處變不亂地將身體處理到尚可支撐的程度。下課的一瞬間她又哭了,但這次不是自責的眼淚,反而是振奮地喜極而泣,她認識到「跟身體工作是如此快樂的事」,一輩子願意與身體一起工作,成為「工作身體」的人,或許才是她做為舞者真正享受的事。她也為了成為工作身體的人,維持練功,加上接觸即興很多時必須承載夥伴重量,並有拋接等強度動作,幾年前她手臂脫臼,用肌力訓練改良,沒想到越練越著迷,現在重量訓練反而成了日常必備。她說這是為了讓身體更精良,大概暗暗地也有與少年人拚搏的心。

放掉重心的身體擂台

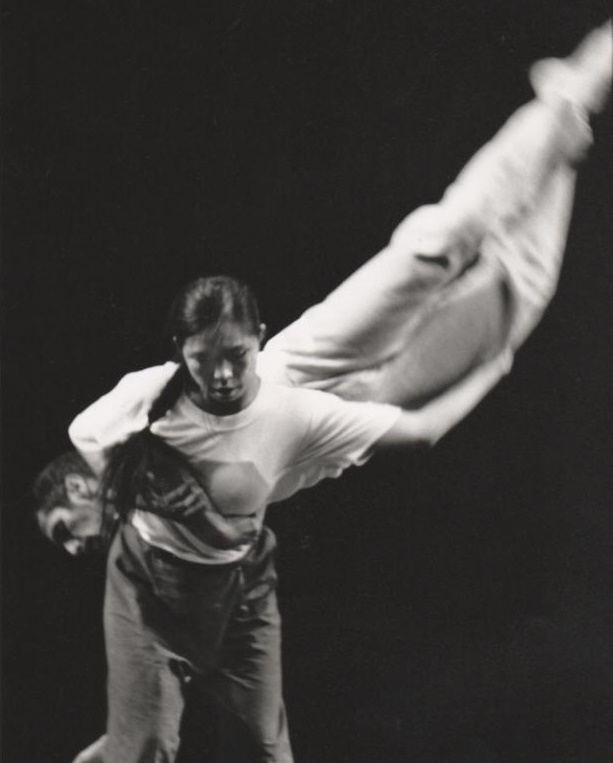

即興面對未知,接受挑戰,孤身一人或群眾集體都可以演出。接觸即興因為一定有夥伴,至少兩人,或者更多,在雙人或三人關係中,重量承接非常重要,重心移動成為訓練時反覆練習的要點。古名伸認為六○年代的後現代將舞蹈歸零,重新探索舞蹈的本質,即興是路徑與方法之一。但現在再提即興,已並非將表演歸零、舞蹈推翻,比如接觸即興,它處理的是重心與地心引力關係,「你把重心給了別人,所有可能性突然加倍,因為重心不在我身上,不知去到哪裡,好像探險,這就讓身體技巧必須擴大。當代舞團都要考接觸即興,用來證明你有這能力。」

而即興推到極致,也不再只是方法或被表演出來的型式,它可能變成一個身體論,最常見的是身心合一,因為與身體對話深度很深,為了傾聽與接納,必須先把感官打開,於是身體好像醒過來,心識變柔軟,於是產生身心共鳴,身心一體。在微妙的覺察裡,掌握運用自己的身體,與身體工作的質地提升,心靈層次也拉昇。

即興也關乎表演藝術的本質,因著觀看與表演的關係,只有在場的人看到作品才成立,即興做為演出,先驗了表演藝術一次性、瞬間消逝的本質,從時間性與美學性來看,更逼近表演的真實。

古舞團的團員並非為演出而聚合,率皆熱愛探索身體、與他人接觸的團員,從暖身、接觸即興到即興演出,一次次將自己交付未知,「真正的重點不是跳了什麼技巧,而是接觸這件事」。二人舞或三人舞的框架,困難層面不同,但無一例外,舞者必須從日常練習、生命經驗裡,把自己準備好,「傾聽你的身體」,相對於精準舞步的表演把身體重心緊緊抓住,接觸即興「重心是可以碎掉的」。

落地生根,東方即興

古名伸引進的接觸即興帶給臺灣現代舞蹈一份清新卻雋永的滋養,不論在學院內或民間,影響無數受學的表演者與一般民眾,讓舞者從舞步裡向外探索,身體變得更有機,讓一般大眾對接觸與跳舞不再畏懼,對自己的身體重新看待。相較於十多年前,舞團一度陷入評鑑障礙,在標準化、業績化、商品化指標下,無法滿足補助制度而有點栖惶,近年來,年輕世代對即興、接觸即興的接受度更高,不以即興為名,但非編定舞步的演出紛紛冒出,古名伸相信這是臺灣接受世界潮流既新且快,在多元文化刺激下,年輕舞者願意學習各種身體技法與觀念,接觸即興正是方法之一。而此時重談即興,也不是回到六○解放年代,以「反叛」姿態談它如何改變、解構既有形式,進而創造新的藝術美學觀念。如果「即興」有其美學政治性,今日的觀點更多是透過明瞭身體構造、動作原理、覺受與情感,達於身心內部的改造。換言之,它朝向自身,與自我對話,並與外界連結。

近年來,古舞團辦理的「i-dance Taipei 國際愛跳舞即興舞蹈節」、「接觸即興在臺東」夏冬工作坊、週日即興jam……都吸引嚮往者聚攏,蔚為一股「人人都愛跳舞」風潮。古舞團累積二十餘年經驗,工作坊推展至海外,演出足跡踏遍全臺,作品涵蓋即興、接觸即興、編創型式,也並非只有單一品項。

「到頭來,我發覺,只是分享舞蹈專業不夠,舞蹈應該是更屬於大家的,即興門檻低,接觸即興需要聆聽、感受,所有人都可執行,共同分享跳舞的喜悅。」另一個發現是,即興舞蹈雖發起於美國,但落地生根,跟著在地化,「既是即興,必然隨著主客體不斷變形。以接觸即興、即興來講,大家分享的是原則,強調敏感度、運動力學,但這二十年來,因為我的關注,影響我的教學,以動作來說,會比較『東方』,精力的流動比較迂迴、綿延。」

綿延,正是古名伸家門外那道風景,靜水流深,不見激昂。

她在風景裡,凝定而不喧揚,狂喜卻不外顯,隨遇而安,隨興而舞,成了最高齡的現役舞者也是理所當然。「我很小就知道我想跳舞」,她常這麼說,但跳了這麼久,更準確來說,她不只是會跳舞與會編舞的人,她是與身體工作、跳舞的人,而且一直、一直、一直,即興著她的舞蹈人生。

本文作者|紀慧玲

一九八八~二○○六年任職《民生報》文化版,為資深藝文記者,嫻熟表演藝術生態。國立臺灣大學戲劇研究所畢業,國立臺北藝術大學戲劇系博士班肄業。二○一一年起擔任國藝會「表演藝術評論台」台長暨駐站評論人,負責主編暨撰寫評論文章,評論內容包括舞蹈、戲劇、戲曲,並規劃「不和諧開講」講座。

| 1960 | 出生於桃園大溪 |

| 1963 | 舉家遷至臺北 |

| 1965 | 隨吳淑幸老師習舞 |

| 1966 | 就讀西門國小 |

| 1972 | 在長安國中認識林麗珍老師,開始認真看待舞蹈,隨其習舞直至大學畢業 |

| 1977 | 插班華岡藝校舞蹈科 |

| 1980 | 隨青訪團赴美東做為期兩個月的巡演,首次見識到外面的世界 |

| 1983 | 畢業於文化大學舞蹈系,次年開始出沒於皇冠小劇場 |

| 1987 | 畢業於美國伊利諾大學舞蹈研究所 |

| 1988 | 獲邀參與文建會「七七舞展」,首次在臺灣發表創作,作品《行雲》 夏天於美國舞蹈節首次遇見接觸即興 |

| 1989 | 作品《Bamboo Grove》於美國ACDFA首演大受讚賞,後被記錄成拉邦舞譜,收藏於紐約舞譜局,已被各國重建演出達二十餘次 《三人舞展》首次在臺製作;發表作品《Memory Lost》、《行雲》、《落山》、《夢幻騎士的另一章》;編創並參與演出《古名伸與珍‧爾克仲夏1989》;發表作品《隱地》、《白色百合》、《無言》等,編創並參與演出 |

| 1990 | 《組曲》舞蹈空間舞團創團新作於國家劇院實驗劇場首演 |

| 1991 | 古名伸獨舞展,發表作品《斷片的串聯》、《狂想曲》、《獨舞第七號》 赴紐約研習接觸即興 |

| 1992 | 《新旅程—古名伸與史提夫‧派克斯頓》,接觸即興首度於臺灣發表演出,另有作品《 我曾經是個編舞者》、《越過屋脊》開始於國立藝術學院及一般民間教授接觸即興 |

| 1993 | 正式專任於國立藝術學院舞蹈系 成立古舞團,創團作品《緘默之島》、《行色》,編創並參與演出 《3D》兩岸三地女性舞蹈家聯展於香港文化中心,編創並參與演出 |

| 1994 | 《94敦北事件》第一屆皇冠藝術節,臺灣首次全場結構即興演出 《夜曲》臺北越界舞團創團新作於國家劇院實驗劇場首演 舞作《緘默之島》受雲門舞集之邀重建於舞團年度製作 |

| 1995 | 獨舞《心事》於倫敦The Place首度發表,同年與其他獨舞於臺北及澳洲墨爾本演出,舞評譽「simple and handsome」 |

| 1996 | 《To the Far》應邀為香港芭蕾舞團編作,於香港文化中心演出 |

| 1997 | 《無聲的對談》與美籍舞蹈家Olivier Besson合演之結構即興舞作,於皇冠小劇場演出 獲頒中興文藝獎章 任國立藝術學院舞蹈系主任,開始參與舞蹈與科技的創發 |

| 1998 | 《獵景》應臺大藝術節之邀,首次結合環境之戶外空間演出,自此開始打開舞蹈與環境結合演出之先河 獲頒中國文化大學傑出校友 |

| 1999 | 《稍縱之間》應邀為舞蹈空間編作,於臺北藝術節首演,並赴美國費城千禧年舞蹈節「2000 FEET」演出 《迎向風去的路》小亞細亞舞蹈網絡巡演臺北、東京、香港,於2001受邀至法國「馬恩河谷雙年舞蹈藝術節」演出 |

| 2000 | 《活‧動‧畫》古舞團年度製作暨臺灣巡演,為結構即興之作品, 於各地美術館等公共空間演出20場,編創並參與演出 策劃「狂想年代藝術節」持續三年,從徵件鼓勵創作發表的平台 |

| 2001 | 《我和我的影子》古名伸獨舞作品,結合多媒體及互動影像於士敏廳演出 《非愛情故事》與影舞集表演印象團及舞蹈空間舞團合作之跨領域大型動畫舞蹈劇場,於城市舞台演出,開臺灣動畫舞蹈劇場之先河 |

| 2002 | 《天使 ‧人間》古舞團年度製作暨臺灣巡演,於全臺各地之開放公共空間發表,編創並參與演出20場 |

| 2003 | 《@夢》為影舞集表演印象團編創之多媒體動畫舞蹈劇場,於國家戲劇院演出,並巡迴至北京、天津、上海等地演出 《出走》古舞團創團十週年特別製作,曾於臺灣多縣市、首爾、廣東、紐約演出,編創並參與演出 |

| 2004 | 《新地界爭霸》古舞團年度製作暨臺灣巡演, 為結構即興之作品, 編創並參與演出 |

| 2005 | 《同床異夢》與香港動藝舞團合作於香港文化中心發表,編創並參與演出 《Inhabited Space》與澳洲昆士蘭科技大學舞蹈系合作發表 |

| 2006 | 《Chanceformation》於美國賓州Ursinus 大學發表, 舞蹈結合多媒體影像音樂之結構即興作品,編創並參與演出 《記憶拼圖》古舞團年度製作暨臺灣巡演,並於2008年受邀於澳洲坎培拉多元文化藝術節演出 |

| 2008 | 《交遇》古舞團創團15周年作品,於臺北新舞臺首演暨全臺巡演 《隨之變—風花雪月》與影舞集表演印象團合作,臺北暨全臺巡演,為一舞蹈與影音多媒體及燈光的全方位即興作品,編創並參與演出 |

| 2009 | 《緘默之島》雲門舞集二邀請舊作重現,於臺北新舞臺暨全臺灣巡演 獲吳三連藝術獎 |

| 2010 | 《最遙遠的距離》香港動藝舞團委託創作,於葵青劇場首演,後受關渡藝術節邀請參演,編創並參與演出 《碎浪海岸》雲門舞集二委託創作,於臺北新舞臺首演暨全臺巡演 《亂碼2010》古舞團年度製作暨臺灣巡演,為首次無結構的全即興舞作,編創並參與演出 |

| 2011 | 策劃「i-dance Taipei國際愛跳舞即興節」,與日本、香港、韓國舞團共同組成的即興舞蹈節網絡,為一國際雙年舞蹈節,至目前為止持續發生中 為《表演藝術》雜誌撰寫專欄至2017年底為止 |

| 2012 | 《回來》古舞團20周年製作,與舞者一起共同創作,於大溪古宅演出 任國立臺北藝術大學舞蹈學院院長、研究所所長至2015年 《獻給德布西》受奧地利Tanz Atelier Wien邀請於關渡藝術節中演出 |

| 2013 | 《不可言說的真實》臺北藝術節委託製作與黎國媛及香港的梅卓燕、梁小衛共同創作演出 |

| 2016 | 《沙度》兩廳院1+1雙舞作委託創作,及臺南藝術節「臺灣精湛」邀演 |

| 2017 | 《這一天,那些事》古舞團受邀中國上海及北京巡演 《獵景》新版受「桃園戶外藝術節」及「桃園地景藝術節」邀演 受邀於TEDxTaipei年會演講 |

| 2018 | 出版《無動不舞》紀錄片/專書 《夷希微的凝視》古舞團成立25周年新作,於水源劇場演出 出版散文集《完美,稍縱即逝:舞蹈家古名伸的追尋筆記》 退休於國立臺北藝術大學,持續受邀至各地做舊作演出 |

| 2019 | 獲頒第二十一屆國家文藝獎 |