平路,本名路平,1953年生於高雄,臺灣大學心理系畢業,美國愛荷華大學碩士。曾任中時晚報副刊主任、中國時報主筆、香港光華新聞文化中心主任,並曾在臺灣大學與臺北藝術大學任教。其代表作品:《袒露的心》以抽絲剝繭筆法,創作家族書寫的高度,2018年獲得第42屆金鼎獎。2020年出版的《間隙》,寫下罹病經驗,是向內尋求的「間隙」,也是對文字的另一番探險,以文字攀登另一個高峰,獲得2021臺灣文學獎金典獎。

趣味

趣味是初衷,對我這個作者,亦是為什麼繼續寫,寫了40年的理由。

40年如一日,一年一年過去,更加確認自己(試圖?)創造的是文字的想像力,讀者因之有解碼的趣味。

過去寫的書一本一本疊上去,在我心裡,一座想像的書架上,還沒寫出的書放在最頂層。始終寄望下一本更高處的書,如果可以寫出來,如果寫成了,其中蘊含的趣味,像是陪伴我走過孤單/帶來快樂的那些書,多麽好。颱風夜就著燭光,露營時就著營帳內的瓦斯燈,旅行中脫班誤點,還好背包裡有小說,在機場席地躺下,繼續翻頁,不知不覺中,天色已經大亮。

沙灘炙熱的陽光底下,隨時轉換心境,應合著海浪聲,帶來清涼的也是好看的書。

即使在最難捱的狀況下,手邊握著的書常是我的解藥。它消除不安,它緩解疼痛,奇蹟似地讓人走出低谷,帶來療癒的力量。

閲讀與寫作,一體兩面,想像力的千迴百轉,始終是文字最獨特的吸引力。這些年來,無論我從事小說或散文,題材是歷史、科幻、社會事件,為什麼努力經營,把最多的歧義濃縮進文字裡,皆因為趣味!在燈下刪來改去,文字間拆拆又織織,試圖進到書中角色心裡,潛入心裡的伏流暗湧;也時時在她(或他)的故事裡嵌入我本身的心境。由於寫作,不只度過一個人的人生,跟著我的角色們,參與他們各種奇趣人生,分享交換靈魂的新鮮感。

難度

對自己而言,過去每一本都是力作!

每一場都是生死搏鬥,每一本書(尤其小說)完成後,以自己苛求的眼光看,也可能是美好意念的殘骸。

「一本比一本更難」,我總是這樣說。繼續在疊高難度,或者說,希望達到的是永遠達不到的高度。

日日夜夜,顛倒夢想:想著怎麼樣的內容與形式,透過精準的文字,讀者在另一端,就能夠勾起同樣的感受。作者在創作過程中,必須極度專注。或者,我喜歡的正是本身這專心致意的狀態。專注於一本未完成的書,那是澄淨而安定的心情。

遇到有人問,最滿意的作品是哪一本?我的答案始終不變,那是下一本,然而它愈來愈困難,難如攀爬天梯。

難度vs.趣味,表面上是相反的面向;但寫作生涯中,二者像纏繞的麻花。趣味等比於難度,難度等同於趣味:因為它困難,所以充滿趣味;或者說,歧義藏在文字中,期待它雋永,註定了挑戰極限。至於我自己,著迷的是趣味?專注的是難度?帶來內在獎賞的,究竟是趣味還是難度?為「國家文藝獎」寫下感言的此刻,回首來時路,二者的滋味竟也……難捨難分起來。

以袒露的筆,勇敢探觸歷史與現實:平路

台灣文學發展到1980年代時,整個文壇氣候有了截然不同的改變。那樣的改變,全然來自政治結構的鬆動。黨國體制籠罩戰後台灣整整30年,所有的人文精神與藝術美感都受到戒嚴時期的支配。在1987年解嚴之前,台灣社會其實已經出現一些活潑的跡象。這樣的改變在一定的意義上,與台灣經濟結構的發展息息相關。1970年代之前,台灣最主要的工業生產是紡織業,進入1980年之後,全球化的浪潮也開始襲擊台灣。從前的商品生產,為這個島嶼帶來太多的汙染,為了配合新時代到來,台灣開始出現了工業園區與高速公路。經濟上的演變,自然而然也對所有的人文思考帶來巨大衝擊。

從文學的層面來看,可以發現過去男性中心論的文學作品,充斥整個讀書市場。當政治環境發生挪移之際,文學生態也逐漸發生改變。黨國體制支配下的台灣文壇,一直受到儒家思想的控管。而這樣的思想總是釋出男性中心論、漢人中心論、異性戀中心論的偏頗。當台灣經濟改變時,大量的女性也投入工業生產,這使得長期掌握發言權的父權體制也逐漸受到挑戰。文學生態正是在這樣的關鍵時期,也開始出現巨大變化。女性作家、同志作家、原住民作家開始衝破歷史地平線,文學生產也同樣受到牽動。尤其是女性作家,她們的人文關懷也慢慢被文壇看見。風起雲湧之際,平路以全新的姿態在台灣文壇登場。

從最早的短篇小說〈玉米田之死〉(1983)出發之後,平路便勇敢打開她的思維方式與價值觀念。不過初期她最受矚目的是《椿哥》(1986)那部作品,把歷史上從未發言的小人物翻轉成為故事主角。這部小說的書寫技巧便是讓中心人物一語不發,所有發言的聲音都是他周邊的長輩、親戚。有那麼多的噪音,似乎隱隱在引導椿哥的生命。在時代洪流裡,被推擠到海島台灣的外省小人物,如何維持一條活命?小說中的椿哥保持高度沉默,他有一雙靈活的眼睛,靜靜觀察周遭的改變,也觀察時代的改變,椿哥的位置正好清楚觀察家族生態的起伏。平路開啟一種前所未有的書寫策略,便是主角從未發聲,而是由周邊的各種聲音烘托出來。那種上乘的創作技巧,唯平路可以到達。這是一種反白式的書寫策略,在各種交錯的對白中,隱隱看見小說主角的際遇與命運。

以文學之筆干涉「偉大」人物的生命史

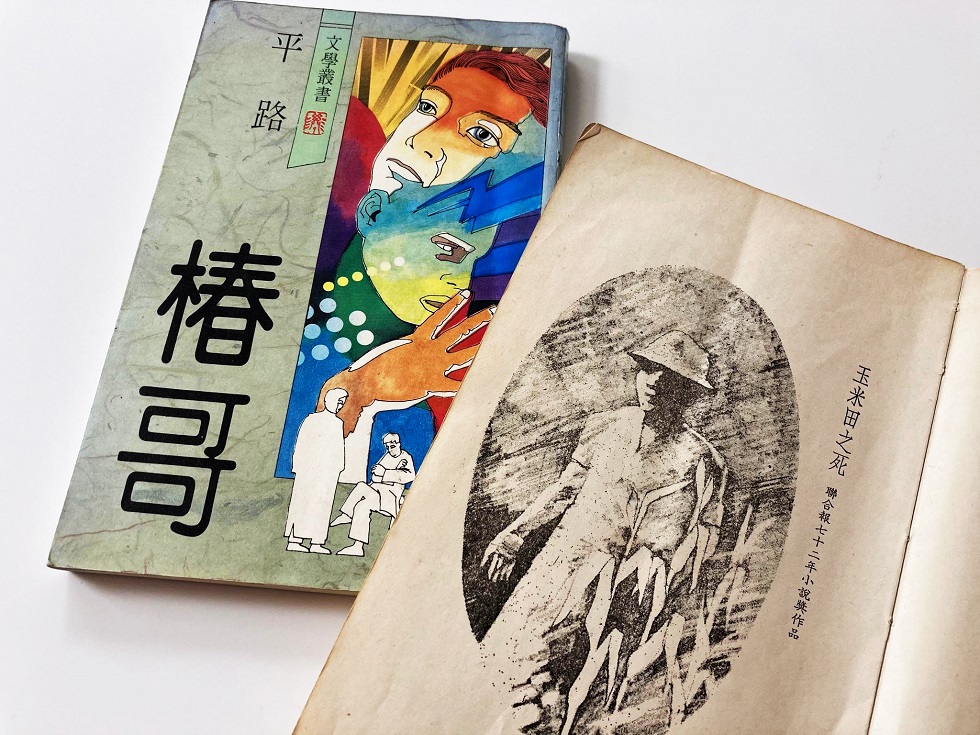

平路之所以受到文壇的矚目,便是以她的文學之筆去干涉「偉大」人物的生命史。歷史上所謂的偉人,其實都是被後人供奉出來。他們的人格與尋常百姓沒有兩樣,只因為被放在握有權力的特殊位置,才被眾人所看見。她早期的一部小說《行道天涯》(1995)就已經展現一種以小搏大的策略,讓高高在上的權力人物走下神壇,以一般百姓的觀點,透過七情六慾的人性,去揣摩大人物的尋常生活。這部小說相當精彩點出,所謂偉大人物都是被後人的崇拜所形塑出來。如果把崇拜的迷霧消除,偉大人物其實沒有那麼偉大。孫中山從來不知道自己是「國父」,必須等到民國史確切建立起來之後,他的尊稱才被後人追加。

在孫中山身邊的宋慶齡,從來也不知道自己的丈夫有一天會被崇拜成為中華民國國父。她追隨孫中山,完全是為了個人的愛情。當年孫中山已經60歲,而宋慶齡才跨過30。這種年齡差距,並未影響兩人之間的愛情。民國建立以後,宋慶齡的地位也跟著提升,國共兩黨都非常尊敬孫中山,畢竟沒有推翻滿清政府,就不會有後來的民國史。國共分裂時,孫中山一直希望兩黨能夠合作。蔣介石卻有私心,他個人想獨攬革命的果實,這也是孫中山北上的原因,而陪伴在身邊的就是宋慶齡。平路描寫一個洶湧的大時代,能夠使用平靜的文字鋪陳出來,這正是她的小說藝術最動人之處。以文學介入歷史,正是她小說的迷人之處。

在歷史似是終結時,開出另一條故事的道路

《百齡箋》(1998)的封面,在書名旁邊有兩排文字寫著:「每個女人的心事/都是一座祕密的海洋」。這幾個字,正好洩漏了平路的書寫企圖。她在書前的序言提到:「為什麼說故事可以換來這麼多趣味?其中充滿了隨時可以帶你走上一條岔路的歧義。記憶不可靠?愛情更引人疑竇?記憶裡的愛情原本充滿了各式各樣的破綻……」簡單幾句話,似乎讓讀者窺見小說家的文字技藝。在很大程度上,歷史的發展往往出人意料之外,完全沒有規矩可循。而這也說明了平路創作時的靈光乍現,讓歷史似乎到達終結時,卻又開出另外一條故事的道路。

這部小說的重頭戲,就是最後一篇〈百齡箋〉。聚光的焦點投射在宋美齡的身上,這位蔣介石夫人在晚年選擇離開台灣,定居在美國東岸紐約,有多少珠寶也跟著漂泊到海外。縱然富可敵國,她的生命晚年卻孤獨而寂寞。平路敢於觸探蔣宋美齡的故事,顯然有她個人的小說企圖。畢竟這樣一位公共人物,卻又保持了神祕的生活,從來就是一般老百姓最感好奇的議題。受到權力支配的台灣百姓,對於蔣家一直保持愛恨交織的感情。台灣政治能夠保持直到目前為止的自主性,完全是因為蔣介石死守台灣。蔣介石以「反攻大陸」的口號佔據權力最高位置,並且也在台灣製造白色恐怖,槍決無數人民的性命。但從另外一方面來看,他的虛偽政治口號反而使台灣免於中共的侵略。

宋美齡依附在最高權力的保護傘下,終其一生都保有了非常華麗的生活,這位名女人卻又保持高度的神祕。平路便是在這位高貴女性的周邊,釀造了小說故事。小說讓這位人物站在高齡的峰頂,回望她一生的起伏升降。這位夫人一直沒有把人民放在眼內,而只關心自己的安穩生活。在公共場合總是以完美無缺的形象出現,在私人領域也還是沒有放棄自己的形象與尊嚴。在小說中,平路刻意揭露民選總統李登輝當選時宋美齡的內在心情。面對如此殘酷的現實,宋美齡仍然如此自我安慰:「蔣總統是世界政治家中首先揭發共產黨徒陰謀的第一人,同時也是著手反共的第一人。幾年以前,他因有反共的勇氣與毅力先獲得讚揚。現在卻被人侮蔑了。時代雖已改變,但此人並未改變。」

顯然宋美齡無法面對一個新的時代正要到來,而這個新時代不再有威權統治,也不再有國民黨的一黨專政。那種對權力的眷戀,與其對過去榮華富貴的珍惜,簡直是違逆了整個時代潮流。這篇小說可能是平路對時代轉變的精確描述,宋美齡的心情不只屬於她個人,也屬於隨著蔣家來到台灣的外省子弟的茫然失落。平路在營造小說之際,相當生動地描繪了宋美齡的落寞,畢竟屬於她的時代已經完全消失,彷彿是一場追弔的儀式。《百齡箋》完成時,蔣家的政治權力再也無法與台灣民意相提並論。

在歷史記憶空白處,打撈被遺忘的失敗者

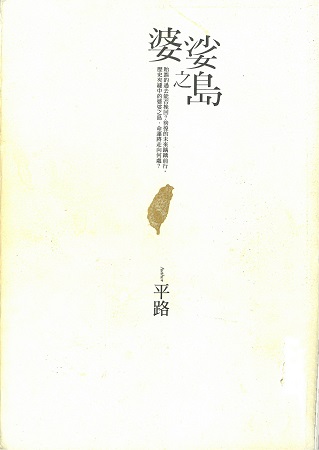

平路的《婆娑之島》(2012),始於一個帝國的終結。對東方史家而言,熱蘭遮城的征服,是中國四百年來最為輝煌的記憶。在此之前,漢人從未成功抵禦來自海上的侵略;不管是倭寇,或是紅毛。鄭成功在歷史上之所以成為迷人的傳說,就在於他擊敗海上的殖民者。他的智慧與果敢,升格成為中國史家最尊崇的夢。在他之後,整個清代時期都是敗軍之將的歷史。西方帝國的淪亡,確實值得大書特書,鄭成功的歷史地位,也因此而水漲船高,這是中國歷史成王敗寇的規律。失敗者,尤其是帝國的失敗者,總是落入被殘酷遺忘的下場。

在記憶空白處,正是小說家介入的地方。平路有意重建失敗者的歷史,她銳利注意到最後一任荷蘭總督揆一。這位曾經是帝國象徵的權力首腦,狼狽離開台灣之後,是如何迎接他何等狼狽的晚年。在遙遠的阿姆斯特丹,濃烈的福爾摩沙氣味,始終縈繞他生命最後的旅程,最後還與他相偕俱亡。失敗者永遠都必須承擔歷史錯誤的責任,也必須領受無端的構陷與譴責。這部小說最迷人之處,便是把過去的歷史事件與當代的新聞事件並列,彷彿是互不相干的雙軌故事在發展,卻隱約間形成某種對比與對話。

古典史上與現代史上的帝國,常常與台灣陷入纏綿悱惻的戀情。這是福爾摩沙的宿命,與帝國展開戀愛時,不免都以女性的角色登場。揆一時代的原住民女性,後冷戰時期的台灣女子,對帝國釋出無與倫比的誘惑魅力。男女之間的迎送,構成了台灣命運的起伏。小說中,暮年的揆一暗自發出感嘆:「這麼多年,那個島總是陷入夾縫。」被挾持在歷史縫隙裡,台灣注定要扮演悲劇角色。女性的身分,在帝國權力結構中一直都是飄搖不定,在擁抱中,她是最穩定的力量;在離棄時,她完全是身分不明。歷經大清帝國、日本帝國的統治之後,台灣好不容易建立漢人史上罕見的民主國家,卻仍然無法掙脫美利堅帝國的支配。

平路有意無意透露這樣的信息,自17世紀以降,台灣的殖民地位至今還是難以翻身。但是她並不直接觸探海島的曲折命運,反而從帝國伸展出來的權力觸鬚,勾勒台灣之所以是台灣的命定軌跡。揆一的情人是原住民女性娜娜,華府官員愛慕的對象是現代女子羅洛萊,好像足夠影響帝國的代理人,卻在權力更迭之際,完全消失無蹤。凡是與台灣女性有過戀情,終究都要招來無端的罪名。如果不是出賣情報,便是背叛國家。彷彿台灣只是一個檢驗人性的場域,用來測量帝國官員的忠貞與不貞。

這冊《婆娑之島》,著墨在荷蘭總督揆一的份量較重,對於華府官員的描述相對較少。台美關係的連結,有著錯綜複雜的因素。以兩國之間男女情報員的愛情故事,來撐起整個政治形勢,顯然有很大的侷限。所謂「台灣關係法」的內容,充斥著太多曖昧的字眼。也許可以拿來挪用在男女關係的定義,台灣究竟是情人還是情婦,到底是元配還是前妻,顯然在小說裡還有游刃的空間。

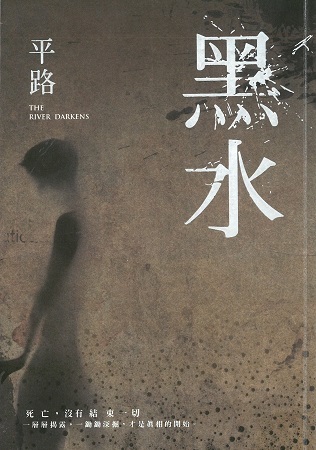

抽剝新聞事件中的權力欲望糾纏

平路擅長寫新聞小說,往往在尋常的報導中,可以讀出豐富的訊息。她的近作《黑水》(2015),再次展現她擅長的後設技巧,把轟動社會的媽媽嘴咖啡店的兇殺案,演繹鋪陳出來。平路所要顯現的是,許多看不見的情慾流動與權力干涉,總是以糾纏形式在人們的內心渲染暈開。以黑水來命名,似乎隱藏了多重的歧異性,既是隱喻咖啡,也在影射汙染的河水,更是象徵新聞報導像髒水那樣,潑向無辜的一般大眾。這是平路最拿手的絕活,往往在平面的文字紀錄裡,嗅出特殊的氣味,從而化為相當迷人的故事情節。

她擅長對一個故事做多角經營,橫看成嶺側成峰,容許讀者營造較為完整的判斷。所以她所寫的小說故事,往往都是抱持開放的態度。任何一個事件的發生,沒有必然的因素,她比較偏向偶然的客觀條件。就像她在《婆娑之島》所嘗試的那樣,把兩個故事並置在一起,一是荷蘭總督的下場,一是華府官員的結局,前者屬於歷史,後者屬於當代,卻都指向台灣命運的不確定。這是平路的小說企圖,讓故事的多層結構呈現在讀者面前。

平路偏愛耽溺於敘述的延宕效果,在《黑水》中藉由兩位女性的內心思考,烘托出那位不良老年的工於心計。整個故事重心都放在已經被推入水裡的老妻,一息尚存時回顧自己的後半生,而殺人兇手的女性,在鐵窗後也展開整個思慮過程的回顧。兩個女性記憶交錯的地方,相當準確點出老男人裡外通吃的真相。

小說進行的速度相當緩慢,無非是為了呈現失敗者的命運。在權力與慾望的逼迫下,從來沒有人是贏家。在每個章節後面,不時附加新聞報導的文字,或旁觀者的語言,頗有話本小說點評的意味。無論是旁觀者的說三道四,或是事件主角的內心語言,似乎都堅持自己的觀點與立場是正確的。

平路20餘年來的小說敘事,對於已經發生的歷史或新聞,從來都不是進行顛覆,而是投入所謂事實的重建。小說家常常站在一個制高點,可以觀察並窺探每個人物的內心世界。《黑水》又再一次揭穿男性權力的神話,即使整個社會已經走向開放,男性權力的傲慢與偏見,其實還是屹立不搖。男性的血脈裡所流動的,不是鮮血,而是黑水,而且是淤泥囤積的河流。老男人走到生命終點時,對於金錢、權力、青春肉體,仍然執迷不悟。他讓自己送上性命,仍然還是要兩個女人來陪葬。平路筆下所展現的批判,到今天還是如此強悍而有力。

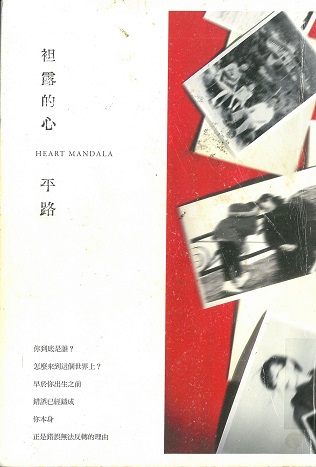

用文字探掘生命的底層

近十年來,很少有一位女性作家挖掘自己的生命與身世那樣深刻。平路完全不避諱自己的身世與成長過程,而且也不避諱自己的感情世界。因為真實,才能夠使文字抵達生命的底層。那種自我挖掘、自我詮釋的膽識,似乎很少在其他作家的作品中可以發現。她所受到的肯定,可謂恰如其分。

本文作者|陳芳明

台灣高雄人,1947年生。輔仁大學歷史系學士,台灣大學歷史研究所碩士,美國華盛頓大學歷史系博士班候選人。曾任教於靜宜大學中文系、暨南國際大學中文系,後赴政治大學中文系任教,同時成立台灣文學研究所,現為政治大學講座教授。從事歷史研究與台灣文學研究,並致力於文學批評與文學創作。

| 1953 | 本名路平,出生於高雄市鼓山區 |

| 1971 | 就讀台灣大學心理系 |

| 1975 | 赴美國愛荷華大學教育統計系攻讀碩士 |

| 1976 | 轉入數理統計系直攻博士 |

| 1979 | 博士課程修畢,帶著未完成的博士論文至華盛頓DC,在美國公司以及美國郵政總署任職統計師(至1988) |

| 1982 | 工作與家務餘暇,以零碎時間開始業餘寫作 |

| 1983 | 〈玉米田之死〉獲聯合報短篇小說獎首獎 |

| 1985 | 短篇小說集《玉米田之死》出版 |

| 1986 | 中篇小說《椿哥》出版 |

| 1988 | 短篇小說集《五印封緘》、評論集《到底是誰聒噪》出版 為爭取更多時間寫作,辭去統計工作,在中時報系擔任支薪之撰述委員,並在各媒體勤寫專欄 |

| 1989 | 〈台灣奇蹟〉獲聯合報短篇小說獎首獎 極短篇集《紅塵五注》、評論集《在世界裡遊戲》出版 |

| 1990 | 〈是誰殺了XXX〉獲時報文學獎劇本獎首獎,公布後卻因題材敏感取消頒獎,《中國時報》從此停辦劇本獎 |

| 1991 | 《是誰殺了XXX》出版 擔任《中國時報》駐美特派記者,兼寫評論 |

| 1992 | 評論集《非沙文主義》出版 長篇小說《捕諜人》(與張系國合著)出版 |

| 1994 | 由僑居地美國回返台灣定居,擔任《中國時報》主筆,並針對議題撰寫時論,關心面向及於社會、文化、性別、政治、人權等 |

| 1995 | 長篇小說《行道天涯》出版 擔任《中時晚報》副刊主任,並在北藝大戲劇系兼任教職 |

| 1997 | 短篇小說集《禁書啟示錄》出版 |

| 1998 | 散文集《巫婆の七味湯》、評論集《女人權力》、《愛情女人》出版 短篇小說集《百齡箋》出版 開始在台大新聞研究所任教 |

| 2000 | 短篇小說集《凝脂溫泉》出版 |

| 2001 | 獲聘中華民國「無任所大使」 |

| 2002 | 長篇小說〈何日君再來〉在《自由時報》連載,首創副刊史上持續月餘每日整版刊登的紀錄 《何日君再來》出版,該書後續有多種語言譯本發行 散文集《我凝視》出版 |

| 2003 | 派至香港,擔任「光華新聞文化中心」主任(至2010卸任) |

| 2004 | 散文集《讀心之書》出版 |

| 2005 | 《平路精選集》出版 開始為香港媒體《南華早報》、《明報》、《信報》等撰寫專欄 |

| 2006 | 《行道天涯》英文版由Columbia University Press出版,英譯書名為「Love & Revolution:A Novel About Song Qingling and Sun Yat-Sen」。後續有法文、日文、韓文、捷克文等多種語言譯本發行 |

| 2007 | 散文集《浪漫不浪漫》出版 在香港公職任內向各界募款,創辦「台灣月」。邀請台灣各表演團體赴香港,從此成為香港每年一度的城中盛事,直至2020年停辦 |

| 2009 | 散文集《香港已成往事》出版 |

| 2010 | 結束香港公職,回國專職寫作 |

| 2011 | 長篇小說《東方之東》、短篇小說集《蒙妮卡日記》出版 |

| 2012 | 長篇小說《婆娑之島》出版 |

| 2015 | 長篇小說《黑水》出版 |

| 2016 | 獲頒「吳三連獎」 出任財團法人中央廣播電台董事長(至2022卸任) |

| 2017 | 散文集《袒露的心》出版 《黑水》韓文版問世,由韓國現代文學出版社(Hyundae Munhak)出版 |

| 2018 | 《袒露的心》獲第42屆金鼎獎文學圖書獎 |

| 2019 | 《黑水》俄文版出版,並參加第21屆莫斯科Non-fiction國際書展 |

| 2020 | 《間隙:寫給受折磨的你》出版 |

| 2021 | 《間隙:寫給受折磨的你》獲台灣文學奬金典獎 獲選金石堂書店年度「風雲作家」 獲頒第22屆國家文藝獎 |

| 2022 | 創作繼續中,致力於長篇小說…… |