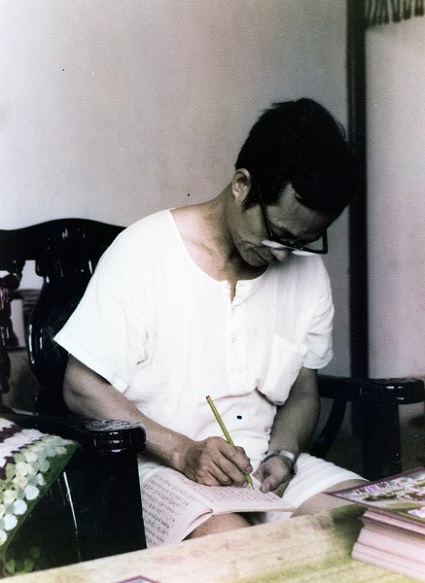

Chiu Huo-jung was born in 1934 in Tainan and grew up in a family extensively involved in Beiguan music. His father was a Beiguan expert, and his mother, a famous player of the Xiaodan role in Luantan Opera. At the age of 14, Chiu joined a Zidi Opera troupe, where he learned to play the suona, as well as percussion instruments such as gongs, drums, and cymbals, which are associated with stage combat in Beiguan performance. In 1980, he started actively promoting the revival of traditional music, and since then, has collaborated with artists working in different musical and operatic genres. In the process, Chiu has nurtured the talent of many outstanding backstage musicians and spared no effort in the teaching and preservation of Beiguan. Over the course of his career, Chiu has developed extensive skills in every traditional musical form, from Beiguan to Ke-Tse Opera, and has applied his versatility and professionalism to these forms as well as to puppet theater in Taiwan.

北管音樂一代宗師:邱火榮

無疑地,在北管藝術的領域中,邱火榮是其中的引領者、創造者、總結者……

邱火榮為台灣具代表性的北管藝師,擅長於亂彈戲、布袋戲、歌仔戲等劇種的後場音樂,精通板鼓、嗩吶、胡琴等樂器的演奏,出版許多對業界、學界皆有幫助的專輯、書籍。

邱火榮自幼受母親邱海妹啟蒙習得殼仔弦演奏,14歲開始隨父親林朝成到子弟軒社參與教館活動,19歲加入「亦宛然」,22歲升任頭手弦吹,為歷任以來最年輕的「正吹」,可見其在北管音樂方面具有極高的天賦。1956年與亂彈戲名伶潘玉嬌聯姻,兩人在前後場的搭配更是為人津津樂道。17歲開始教館,子弟遍佈全台,此外更有王清松、鄭榮興、林永志三位高徒,在歌仔戲、採茶戲、布袋戲各佔有一席之地。2000年開始投入北管音樂資料的整理工作以及出版書籍、影音等,儘管已然耄耋之年,其仍在教學與推廣的塊面不遺餘力。

受母親啟蒙的童年

1934年出生的邱火榮,母親為亂彈戲名伶邱海妹,父親為知名後場樂師林朝成。俗語說「父母無聲勢,送子去學戲」,這句話正映照著邱海妹的童年。自幼因家境關係,12歲那年母親將其簽給豐原「慶陽春」的童伶班,因天資聰穎且嗓音高亢,於20出頭便擔任戲班之中的六大柱之一。邱海妹於慶陽春的簽約期滿後,得以自由搭班演出,其便是在此時期與林朝成相遇。由於林朝成當時已有家室,故而沒有進一步討論婚約,兩人也因未來工作地點因素而分道揚鑣,當時林朝成並不知道邱海妹已然懷有他的孩子。由於非婚生子,因此在邱火榮的戶口名簿之中,父親欄位為「不詳」。

邱火榮出生後,邱海妹仍參與著戲班的演出,因此將其託予保姆照顧。1937年,中日戰爭爆發,日本實行禁鼓樂政策,許多戲班藝人只能休業或轉行,邱海妹帶著年僅四歲的邱火榮回到苗栗南湖鄉下暫時安居。因戰亂導致生活困苦,邱火榮幼年時需要一早至溪邊釣魚為晚餐加菜,爾後才去上學,下課後到菜園幫忙澆菜、撿田螺,之後再到廚房協助洗米煮飯。在生活瑣事的閒暇時間,拉得一手好琴的邱海妹便開始教導邱火榮唱曲,母親手把手的教學,讓邱火榮對於亂彈戲曲唱腔有了扎實的基礎和認識。

與父親的音樂旅程

12歲那年,邱火榮與林朝成第一次見面,適逢二次大戰結束,戲班活動逐漸復甦,除了跟著母親到「再復興」或台南班等亂彈戲班演出外,也跟著父親到處教館學習。14歲時與父親到台中教導「永樂軒」,因而學習到鑼鼓與文場樂器,這時期與父親的密切相處,讓父子之間的情誼加深,而父母也在此時期辦理正式的婚約。雖然父親帶著邱火榮四處教館,但實際上只是帶著他去到不同的軒社玩耍,與母親的細心教學有所不同。而會有這樣的差異,起因於父親並不希望邱火榮學習北管。林朝成的母親曾說過:「第一衰剃頭、歕鼓吹」,社會的成見恐怕不是一時三刻能夠消除的,且林朝成也希望兒子未來能做點生意,相較起來讓生活穩定一些。

儘管父親並未有向他單獨的講解北管音樂的細節,不過邱火榮憑藉著與生俱來的天賦,無論是鑼鼓、嗩吶、胡琴等樂器,皆能夠輕易上手,甚至連嗩吶的「吞氣」技巧也都無師自通,父親注意到兒子對於北管音樂得心應手,遂安排年僅15歲的邱火榮至「振樂天」布袋戲班打鑼鈔,自此開啟了學習後場音樂的道路。

教館成為囡仔先

因台北「德樂軒」邀請林朝成教館,故舉家北上。德樂軒位於亦宛然掌中劇團的對面,林朝成夫婦於教館期間,每逢西秦王爺壽誕,亦或其他建醮等活動,皆需教子弟亂彈戲齣且共同參與演出,經常需要借調亦宛然的頭手弦吹陳田協助,而亦宛然的演出空缺,自然由邱火榮接替補上。除德樂軒外,位於永樂市場的「金海利」曾邀請邱海妹前去教館,向她學習前場,爾後金海利的子弟希望能夠學習後場音樂,但林朝成教導德樂軒不便前往,故安排年僅17歲的邱火榮前去教館,因而有「囡仔先」的稱號。

父親的安排其實別有用意,透過教導以漁業為主所成立的金海利,使邱火榮能夠藉空檔與金海利的子弟學習做生意的技巧,往後儘管不走戲曲這行,也仍然能夠謀生。邱火榮與父親在德樂軒教館期間,因緣際會下認識鄰居蔡義,其任職於交響樂團,得知邱火榮為德樂軒教館先生的兒子後,便分文不取的收邱火榮為徒,教導其管樂(小喇叭、薩克斯風等)的演奏基礎,自17歲到26歲期間,邱火榮打下了管樂演奏的基礎,也因此在入伍時能夠在康樂隊游刃有餘,並且於未來的教學上能夠有西樂理論的邏輯思維加入。

邱火榮19歲時受陳田的引薦,加入亦宛然。起初從小鑼打起,兼吹嗩吶、笛子,當時的布袋戲後場都維持四位樂師,文武場都需要兼著演奏,其因此開始鑽研京劇方面的後場音樂。邱火榮加入「中華票房」隨侯佑宗學習京劇鑼鼓,並且自費與小明仙、趙德厚學習京劇文場伴奏,就此奠定了京劇後場的功底。爾後因亦宛然的頭手弦吹陳田離開,邱火榮便從二手轉為頭手,成為亦宛然的第三位且是歷任以來最年輕的頭手弦吹。

姻緣與軍旅生活

由於父母在德樂軒教館,邱火榮在亦宛然擔任頭手弦吹,一家人在戲界算是小有名氣,許多亂彈戲班至附近演出都會前來拜會。亂彈戲名伶劉玉蘭所屬的「老新興」於台北媽祖宮開台時,借調「再復興」的小生潘玉嬌前來協演,透過此次北上演出的機會,使邱火榮與潘玉嬌兩人得以相互認識。潘玉嬌19歲時因某些因素離開了原本搭班的苗栗再復興,轉而改搭台北老新興。落腳台北後,空閒時潘玉嬌經常到德樂軒學習唱曲,逐漸與邱家熟識,而邱火榮也抽空到戲班幫潘玉嬌伴奏,兩人互動密切。1956年,時年23歲的邱火榮與潘玉嬌結為良緣。

1959年邱火榮入伍,原有前輩欲徵召其加入軍中平劇隊,但因連絡上的延遲,邱火榮被編入九三師,與一般步兵受到同樣的操練。某次因參與康樂隊的演出,邱火榮將之前與蔡義所學的管樂技巧展現於眾人眼前,演出後旋即被徵召進入師部康樂隊。除了參與康樂隊的演出活動以外,軍中平劇隊也召集他前去協助,此外,也命邱火榮協助籌組布袋戲隊。在軍中的兩年,邱火榮憑藉著自己的音樂才華參與了許多競賽與演出,獲得極高的評價。

鋒芒曖曖內含光

1969年邱火榮夫婦受邀前去北投「清樂軒」教館,在此期間也同時開設榮興雜貨店,在戲路較少時也能夠生活無虞。1970年代亂彈戲逐漸後繼無人,歌仔戲風潮席捲而來,邱火榮逐漸轉往以吸收京劇、亂彈等元素的歌仔戲後場謀生。曾參與「民安」、「明光」、「真明光」、「友聯」等戲班,投入歌仔戲後場時間近20年之久。這個時期除了指導不少前場演員的唱腔外,還指導了後場樂師王清松北管及京劇鑼鼓的正確打法,成為邱火榮的第一個習藝弟子。

1982年文建會辦理首屆文藝季於台北青年公園推出「民間劇場」,連續兩天演出日戲新路《斬黃袍》、《白虎堂》,夜戲古路全本《藥茶記》,主要角色有王金鳳、潘玉嬌、呂仁愛、林松輝等,其餘角色為「新美園」班底以及文化大學戲劇系的學生所擔任。後場的部分由鄭生其、林水金兩位前輩決定,主要是針對頭手鼓的部分做安排,邱火榮當時仍屬晚輩,並未表達太多意見,但因實際搬演與子弟排場仍有相當大的差異,故在《藥茶記》演出時,仍臨陣換將請邱火榮擔任頭手鼓的位置。

演藝生涯的巔峰

1988年邱火榮應許王邀請加入「小西園」,對於邱火榮的加入,許王曾說道:「阿榮好親像我腹肚內的蛔蟲仝款」,可見其對於邱火榮的信任與欣賞。在小西園除了協助司鼓方面的工作以外,也協助許多文場的伴奏與音效。除小西園以外,其也曾參與優劇場、無垢舞蹈劇場、采風樂坊、華洲園皮影戲團、朱宗慶打擊樂團等團隊的演出,另外也曾參與台北國際打擊樂節、法國亞維儂藝術節(Festival d'Avignon)及意象音樂節(Festival de l'Imaginaire)等國際性的活動。如此多元且跨界的演出經驗,儼然使邱火榮成為全方位的音樂家。

隨著台灣戲曲表演逐漸邁向精緻化,1989年5月23、24兩日新美園北管劇團受時任國立中正文化中心主任的劉鳳學邀請,於國家戲劇院演出《南天門走雪》、《黃金台》兩齣劇目,邱火榮擔任後場樂師。未料長期以來擅於外台演出的新美園對於劇場內的環境及模式相當陌生,甚至出現尚未演完卻落下大幕的情境。透過這次演出的經驗,邱火榮意識到亂彈戲必須要提升製作水平,以利進入劇場。同年邱火榮獲頒教育部「民族藝術薪傳獎」,隔年5月隨即與妻子潘玉嬌等人成立「亂彈嬌北管劇團」,並且在1990年11月21、22日的文藝季推出潘玉嬌的拿手戲《黃鶴樓》。

該場演出陣容皆為一時之選,主要演員有林阿春(飾演孔明)、吳丁財(飾演黃蓋)、潘玉嬌(飾演周瑜)、劉玉鶯(飾演趙雲)、陳玉平(飾演張飛)、王慶芳(飾演甘寧)以及朱清松(飾演劉備)等。而後場部分則有邱火榮擔任頭手鼓,文場部分則有鄭榮興、劉亦萬等。該場演出受音樂學者蔡振家評價為「演員、樂師、舞美人員陣容最為整齊,也許,這次演出可以當作探討台灣亂彈戲司鼓藝術的一個典範。」

傳承使命肩上扛

1990年起邱火榮夫婦受邀參與時任汐止鎮鎮長的廖學廣所推動之「文化立鎮」號召長達四年多,當時參與的藝人尚有廖瓊枝、吳素霞、許王等人,以汐止地區的中小學為對象進行亂彈戲曲的教學,邱火榮夫婦教導白雲國小及北港國小《打桃園》、《倒銅旗》、《賣酒》三齣劇目,成果相當豐碩。同年,由中華民俗藝術基金會策劃的北管傳習計畫於大龍峒展開,邱火榮夫婦依舊投入教學的行列。1998年起,陸續於江之翠實驗劇場、彰化北管實驗樂團等團隊指導北管音樂。

邱火榮自17歲開始進行北管教學,曾經指導過金海利、清樂軒、潮和社、南義社、共和社、同樂軒、南北軒等,1990年起指導台灣大學歌仔戲社及北管社。1997年國立傳統藝術中心委託小西園進行為期三年的「台灣古典布袋戲藝術人才培訓計畫」,由邱火榮著手指導後場樂師。2000年後,邱火榮於國外的演出告一段落,便開始投入整理父母所留下的抄本、北管曲譜資料的歸納以及教材撰寫的工作,陸續出版《北管牌子音樂曲集》、《北管戲曲唱腔教學選集》、《萬軍主帥:邱火榮的亂彈鑼鼓技藝》等專書。

邱火榮一生授徒無數,其中以王清松、鄭榮興、林永志三位最具代表。約1970至1980年間,正值邱火榮於歌仔戲團搭班時期,王清松便是在明光歌劇團時期與邱火榮學習京劇鑼鼓。而與鄭榮興的相遇,則是在民間劇場共同為林讚成的新福軒傀儡劇團演出而認識,鄭榮興得知邱火榮的母親為祖父陳慶松津津樂道的「女老生」邱海妹,便希望能夠拜邱火榮為師,以精進北管相關技藝。1989年農曆6月24日適逢西秦王爺誕辰,鄭榮興備齊供品拜過戲神後,便正式拜在邱火榮門下。而林永志為北管子弟出身,17歲加入西田社布袋戲劇團,19歲加入亦宛然掌中劇團。1995年23歲的林永志正式拜邱火榮為師,除繼續專研亂彈戲曲以外,也陸續參與歌仔戲演出,並精進京劇鑼鼓的學習。

采風樂坊團長黃正銘曾說:「無疑地,在北管藝術的領域中,邱火榮是其中的引領者、創造者、總結者。」2009年邱火榮獲登錄為新北市傳統表演藝術北管音樂保存者,2014年獲文化部登錄為重要傳統表演藝術北管音樂保存者,2017年除獲得第28屆傳藝金曲獎出版類特別獎的殊榮外,也獲得國立台北藝術大學授予名譽藝術博士學位。至今邱火榮仍持續努力不懈的為北管,為傳統文化扛下傳承與推廣的重任,令人敬佩。

本文作者|鄭榮興

國立台灣師範大學音樂學系音樂學組碩士,法國巴黎第三大學東方語言學院DEA文憑,香港新亞研究所文學博士。2021年獲第八屆藝術教育貢獻獎、2022年獲登錄為文化部重要傳統表演藝術客家八音保存者。歷任苗栗陳家班北管八音團團長、榮興客家採茶劇團創團人、國立台灣戲曲學院校長等。曾任教於台北藝術大學、台灣師範大學、台灣藝術大學等。主要著作有《台灣客家三腳採茶戲研究》、《台灣北部客家八音研究》、《鄭榮興音樂專輯》等。

| 1934 | 生於台南市,母親邱海妹為苗栗客家人 |

| 1937 | 中日戰爭,日本實施禁鼓樂,戲曲藝人被迫休業。與母親回到苗栗並且開始學習北管 |

| 1945 | 二戰後,戲曲活動復甦。隨母親搭「再復興」亂彈班 |

| 1947 | 與父親林朝成赴中部指導「永樂軒」,因而學會鑼鼓和文場樂器 |

| 1948 | 受父親安排,於15歲時進入「振樂天」布袋戲團打鑼鈔 |

| 1950 | 指導「金海利」,眾人稱其為「囡仔先」 |

| 1952 | 擔任「亦宛然」二手弦吹 加入「中華票房」,隨侯佑宗習京劇鑼鼓,及與小明仙、趙德厚學習京胡及文場伴奏 |

| 1955 | 升任「亦宛然」頭手弦吹 |

| 1956 | 與亂彈戲名伶潘玉嬌結婚 |

| 1959 | 收到兵單,加入陸軍九三師康樂隊、平劇隊,且受命籌組及訓練布袋戲隊 |

| 1962 | 退伍後加入「小西園」掌中劇團 |

| 1965 | 應三重鈴鈴唱片公司邀請,錄製北管系列唱盤,陣容包含頭手鼓林朝成、堂鼓黑龍、頭手弦吹陳田、月琴邱火榮等,演唱者為潘玉嬌、朱清松、邱海妹等 |

| 1969 | 指導北投「清樂軒」 |

| 1971 | 離開「小西園」 指導板橋「潮和社」 |

| 1973 | 參與歌仔戲演出長達一、二十年,陸續搭過「民安」、「明光」等歌仔戲班(至1988) |

| 1976 | 指導清水「同樂軒」 |

| 1982 | 應邀參與「民間劇場——北管藝人聯演」,演出《斬黃袍》等劇目,擔任頭手鼓、月琴伴奏 |

| 1988 | 離開歌仔戲班,加入「小西園」 |

| 1989 | 參與兩廳院「台灣民間戲曲系列」新福軒傀儡戲團《劈山救母》與新美園北管劇團《南天門走雪》、《黃金台》,皆擔任頭手弦吹 收鄭榮興為徒 獲教育部「民族藝術薪傳獎」個人獎 |

| 1990 | 5月組「亂彈嬌北管劇團」,擔任音樂指導與頭手鼓。11月於國軍文藝中心演出《黃鶴樓》 |

| 1991 | 參加台北市傳統藝術季「兩岸奇葩北管樂」 |

| 1992 | 錄製文建會民族音樂系列專輯(3)《潘玉嬌的亂彈戲曲唱腔》 任台灣大學歌仔戲社後場指導老師 |

| 1994 | 錄製《亂彈戲之福路唱腔曲選》,水晶唱片出版 |

| 1995 | 收林永志為徒 應聘為台北藝術大學傳統音樂學系教師 |

| 1996 | 應邀參加「1996台北國際打擊樂節」及林麗珍無垢舞蹈劇場《醮》演出 應聘為台灣藝術學院中國音樂學系教師 |

| 1997 | 文建會出版《邱火榮的北管後場音樂》專輯 |

| 1999 | 受邀錄製《內行與子弟:林阿春與賴木松的北管亂彈藝術世界》 |

| 2000 | 亂彈嬌北管劇團應文建會、法國世界文化館邀請,赴巴黎參與「意象音樂節」 離開「小西園」,投入北管音樂資料整理工作 國立傳統藝術中心委託製作《北管牌子音樂曲集》 |

| 2002 | 出版《北管戲曲唱腔教學選集》 |

| 2014 | 獲登錄為文化部重要傳統表演藝術北管音樂保存者 |

| 2017 | 獲第28屆傳藝金曲獎出版類特別獎 獲頒國立台北藝術大學名譽藝術博士學位 |

| 2021 | 獲頒第22屆國家文藝獎 |