許哲瑜,1985年出生於台北,畢業於台南藝術大學造形藝術研究所。

計畫

「神經身體與成像」研究與創作計畫

許哲瑜

許哲瑜,1985年出生於台北,畢業於台南藝術大學造形藝術研究所。在2020年結束HISK比利時高等藝術學院的兩年駐村計畫後,於2020至2022年期間,進駐於 Le Fresnoy法國國立當代藝術工作室。現為自由藝術創作者,作品形式多以動畫、錄像、裝置為主。

作品關注媒介與記憶之間的關係,對創作者而言,無論是個人私密的或群體記憶,重要的並不只是透過媒介所能回溯的事件歷史,更是記憶如何被建構與被觀看的過程。

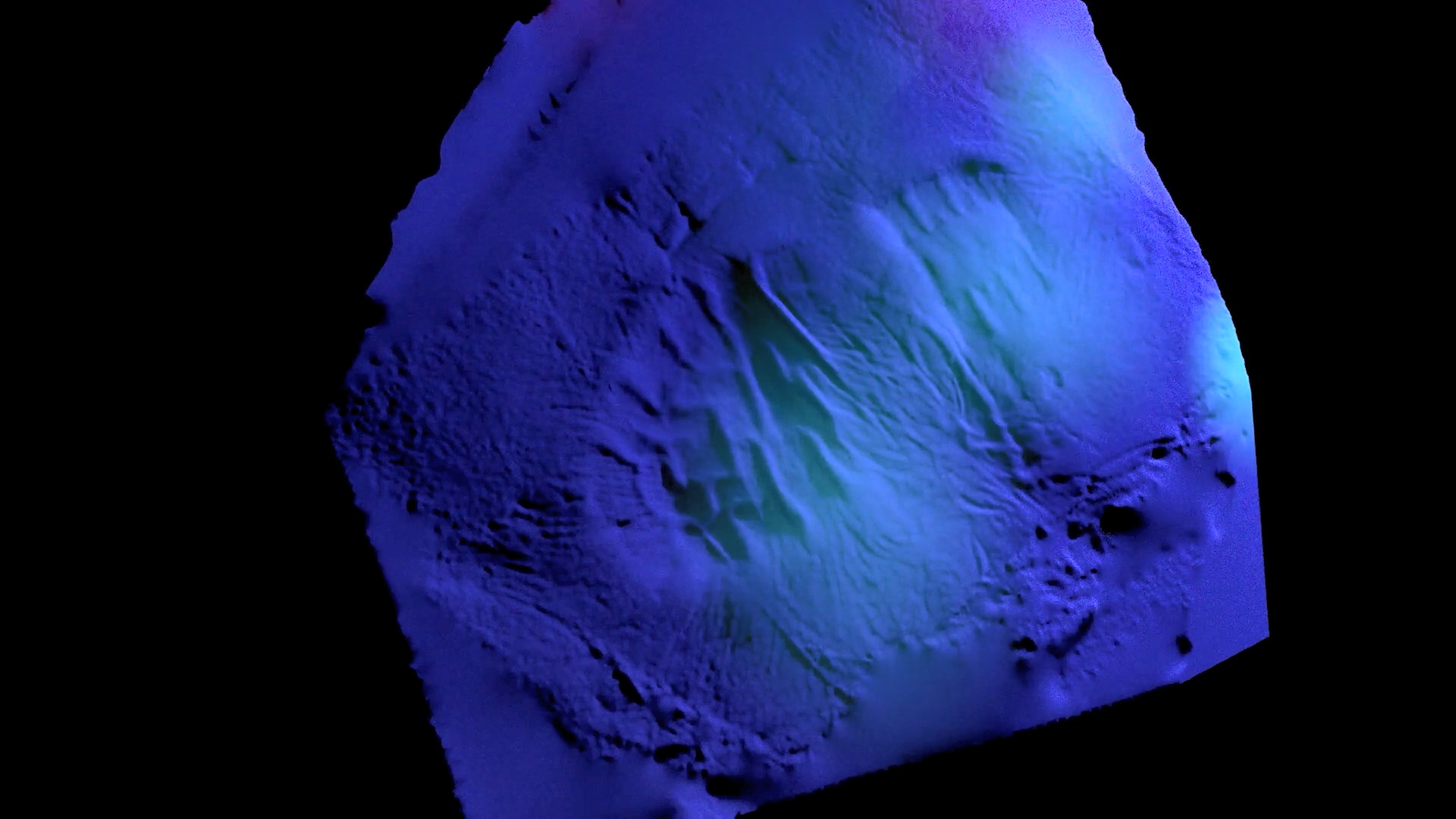

2020年尚在比利時HISK駐村時,發生了一個關於個人身體的故事:當時因為不明因素開始有劇烈頭痛的問題。由於自己平時即有偏頭痛狀況,因此不以為意。然而疼痛隨著時間越加嚴重,且持續許久不見好轉,最嚴重的時候幾乎長達兩週無法下床。經幾次看診,比利時的醫生初步判定成因為「腦脊髓液滲漏」,導致顱內壓力不足而產生頭痛。但由於當時疫情爆發導致醫療系統緊張,並沒有住院與更細節的檢查。約略一個月時間,頭痛狀況也漸漸緩解消失。然而,隔年(2021)年初,頭痛的症狀又不尋常地再次復發,當從歐洲返台後,便開始接受不同設備的掃描檢驗。先後進行了頭部電腦斷層掃描、腦血管超音波掃描、肌電圖及神經傳導速度檢查、核磁共振掃描等檢測,直至目前也還須持續地觀察。

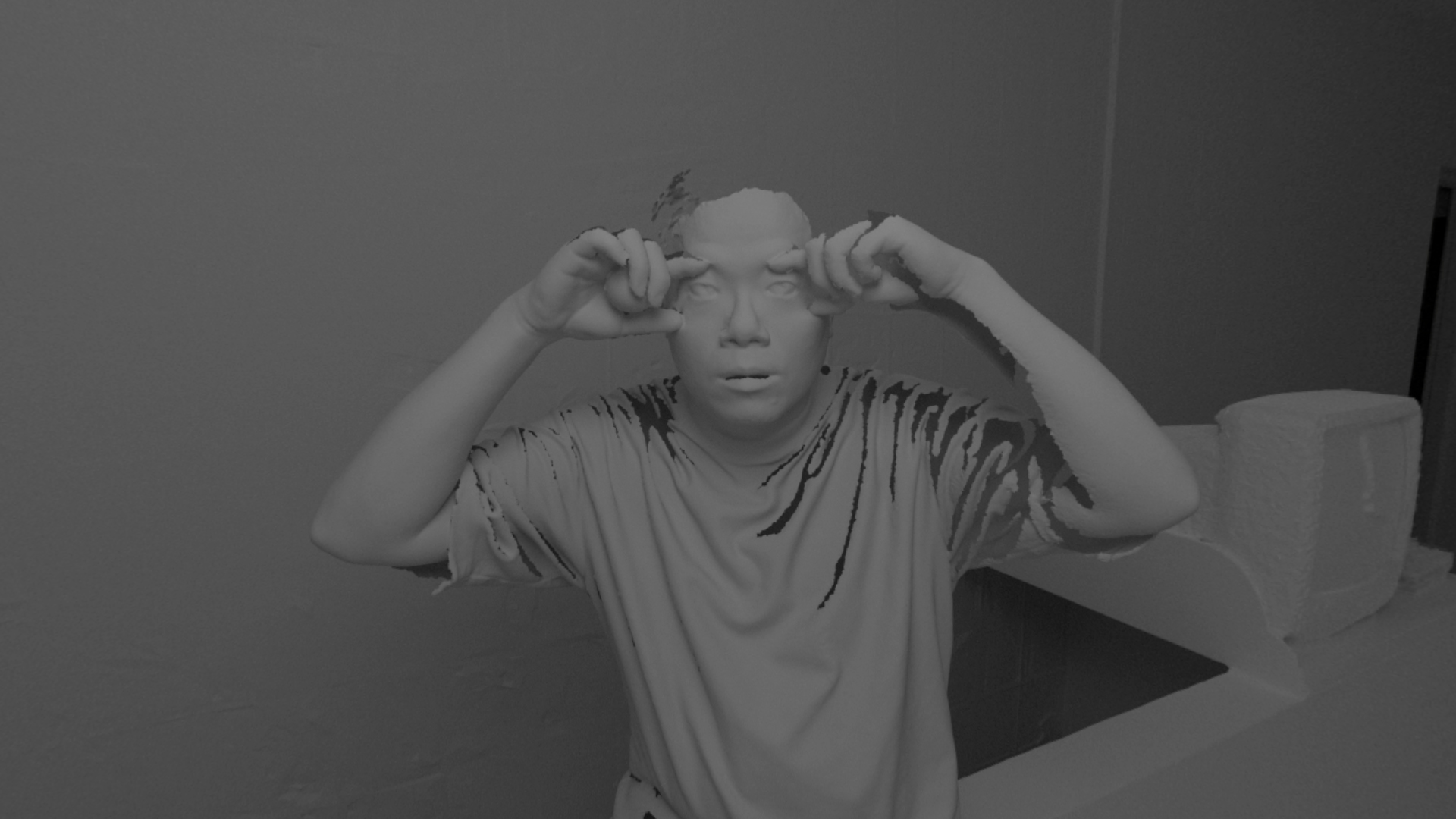

在腦部檢查過程中,意外檢測出患有「複視(雙重視野)」,導致長期以來一直都將物件看做是「兩個」。「複視」的成因有許多種可能,或許是來自視力問題(例如散光、黃斑視網膜疾病等),而個人的情況則被判斷是來自腦部神經。回頭想來,過去其實是將雙重視野視誤以為是「正常」的視覺。

個人近年的創作題材總是圍繞著科技技術與影像觀看的方式,並碰觸科技成像與倫理的關係。因而開始進一步思考科技技術中「神經」與「成像」的問題,一方面包含再現影像的技術(如攝錄影、聲波與光波掃描、熱感應等),另一方面也包含透過科技技術「回向」身體的影像,如透過電流檢測身體神經傳導速度的技術,或核磁共振造影中以無線電波刺激器官組織的核子,經由磁場變化來反視自身的過程。本計劃進一步將影像與倫理的思考延伸到對於個人記憶和身體政治的探索。