許家維 藝術家 作品融合了當代藝術和電影語彙,發掘圖像創作過程背後的複雜生產機制。在藝術實踐的方式上,特別著力於影像創作背後的行動性,並透過建立鏡頭以外的事件,連結正規歷史描述所未及的人、物質與地方的關係。 謝艾倫 水下考古計畫前期籌備顧問 現任清華大學人類學研究所助理教授。研究領域包括東南亞考古學、海洋考古學、物質文化、科技考古及殖民主義。 許德彰 作曲家/聲音設計 探討音樂作品如何給予過去的聲音新的生命,並與當下聲音產生對位與碰撞的一些可能性,嘗試利用虛擬增強現實的概念,將集體記憶的主題進一步發展。

計畫

結合當代藝術、水下考古與考古聲學的虛擬實境跨領域展演

許家維工作室

許家維,現職藝術家,畢業於法國菲諾爾國立當代藝術工作室。作品融合當代藝術和電影語彙,發掘圖像創作過程背後的複雜生產機制。在藝術實踐的方式上,特別著力於影像創作背後的行動性,並透過建立鏡頭以外的事件,連結正規歷史描述所未及的人、物質與地方的關係。

工作室成員有:劉宥宜,現為工作室統籌,於倫敦藝術大學傳播學院取得平面設計學士,曾於2013年在亞洲藝術雙年展中擔任專案展覽執行。李雅婷,現為工作室經理,於曼徹斯特藝術學院取得當代策展碩士,曾於2018年在國立台灣美術館擔任專案執行。

本計畫預計與清華大學人類學系的考古學家合作,實際參與他們正在進行的台灣周邊海域水下考古研究計畫,其中三處水下考古地點是這次跨領域創作的核心,包括1867年的美國商船羅妹號、1895年參與甲午戰爭的廣丙艦,以及1942年的日本運輸船山藤丸。

三個場景分別對應三個時代的三場戰爭,1867年清末台灣原住民與美國及日本外來政權的衝突、1895年中日甲午戰爭、1942年二次世界大戰。這三個考古場景的文物與歷史研究,將是這個跨領域創作主要的文本,從水下考古場景延伸至三個不同時空敘事。

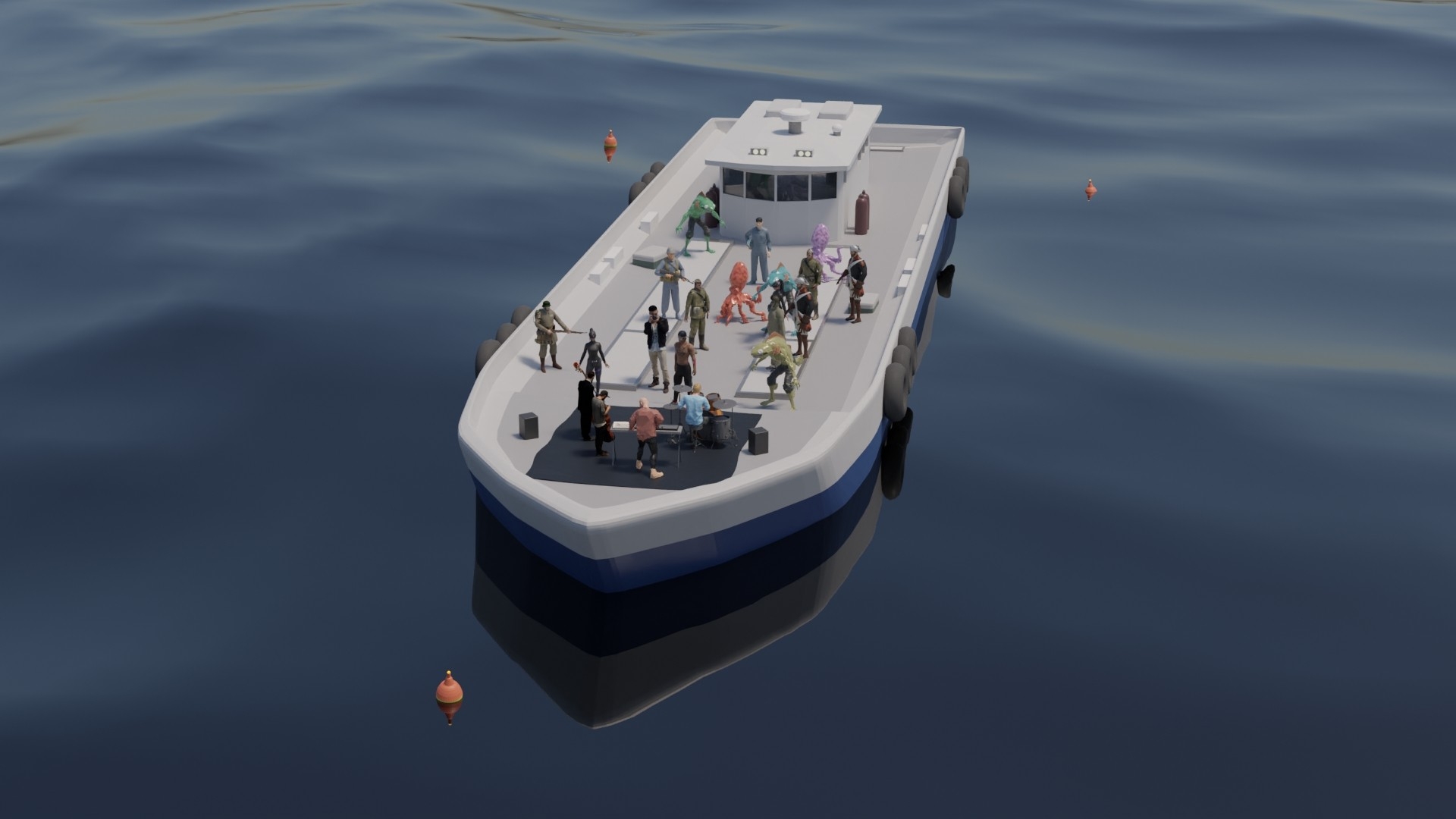

在水下考古場景上方的海面上,將設置一艘船作為表演舞台,表演者轉化水下考古的文本以及相關海底元素,成為一場音樂演出。聲響的創作結合「考古聲學」領域,從水下考古的核心技術「聲納」來展開,這就是典型的以聲音感測空間的方式,同時也是最直接與考古結合的技術。另外一部分為來自音樂考古學,將結合與這個水下考古場景有關的音樂歷史元素,融入當代的聲響創作。

整個場景將透過電影式的拍攝,以及遊戲引擎的製作方式,製作成VR虛擬實境的場景,觀眾可選擇不同的虛擬分身角色參與這場表演。本計畫所採用的VR虛擬實境技術,最獨特的地方在於觀眾彼此之間是可互動、共演,並即時的一起參與一場虛擬跨領域展演。這個技術保留了原先在美術館與表演廳的社交特性,同時又透過觀眾的虛擬分身角色,直接成為整場演出的元素。

本計畫VR技術研究的核心,即透過將現有VR社交平台的技術延伸,轉而用在虛擬實境表演當中,讓表演者與觀眾能夠有更多不同方式互動,共同參與表演本身。這一密切的線下與線上整合方案,也是本計畫試圖提出的後疫情時代新型態展演機制,這個技術模組在本計畫執行完畢之後,還能夠持續有不同的應用方式,可不斷地改變腳本與場景,以及觀眾互動內容,作為未來幾年重要的展演技術。