邱昭財,生於苗栗(1977),畢業於台北藝術大學美術創作碩士班,現居住、工作於台北。

計畫

「動態採集計畫」——古典自動機械的當代表現

邱昭財

邱昭財,生於苗栗(1977),畢業於台北藝術大學美術創作碩士班,現居住、工作於台北。專長為互動機械裝置。持續以「動態」及「互動」為核心,具互動性的動力機械裝置為媒材進行創作,關注生活經驗與身體感知等面向。個展發表為「光.景」(伊通公園,台北)、「淨.境」(BankART Studio NYK,橫濱)、「光.體」(就在藝術空間,台北)。重要聯展有「一座島嶼的可能性」台灣美術雙年展(國立台灣美術館,台中)、「界:台灣當代藝術展」(康乃爾大學強生美術館,伊薩卡)、「分裂.台灣2.0」(Collegium Hungaricum Berlin,柏林)、「理解的尺度」台泰當代藝術交流展(曼谷藝術文化中心,曼谷)、「記憶的總和」關渡雙年展(關渡美術館,台北)等。

梳理個人創作互動機械裝置的脈絡,從物理重力應用到發條動力儲存機制,再進入到電能驅動與數位控制,作品形式依序進程,而在不同類型間的轉換,尤其對「發條動力儲存機制」深感興趣,而這一方面的發展則與「古典自動機械」形式具有高度關聯。

在「古典自動機械」的資料研究中,由歐洲鐘錶產業體系衍生出的「自動演奏樂器」與「機器人偶」兩個類項,是關於機械的應用連結了音樂藝術與機械人運作的未來想像,即便在科技與數位控制的當代,這些產物仍蔚為經典且極其迷人。於是進一步探問:「古典自動機械」在數位感知經驗與數位控制成為生活、生產技術主流的今日,於返古、懷舊情懷之外,是否仍存在當代表現的多元可能性?

近年作品「發條時間」系列,以發條動力儲存機制作為動態與互動的介質,連結驅動各式動態物件,而物件擷取生活之中的矛盾、雙關、虛無、荒謬、無以名狀的興味片段,如同樣本採集並加以封印,匯聚成為生活的縮影,透過互動操作以連結身體感,遞交想像,隨之穿梭進出各個微型動態劇場,而這互動迴圈內的交換關係,或可提供有別於數位感知的另類體驗。此次「動態採集計畫」係以「發條時間」系列創作為基礎進行發展。透過博物館標本採集式地進行大量的動態樣本研究與產出,形構一個動態樣本的作品體系。

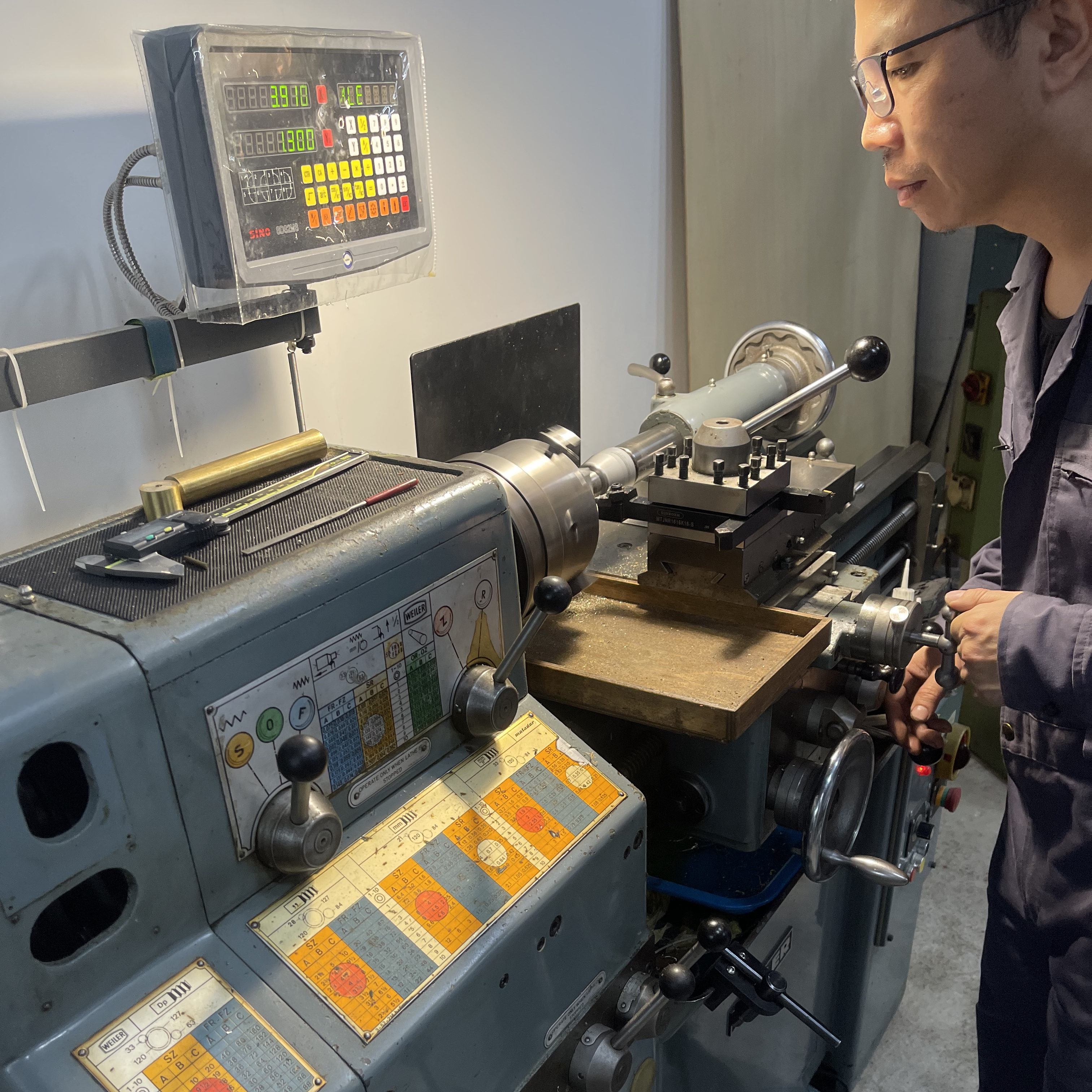

此外,就目前的製作實務經驗來說,具有「古典自動機械」形式的機械裝置其基本組成包含:動力儲存機制、控制系統、動態機械結構等,研發產製的過程具有高度技術密集、勞力密集的特性,而「技術升級」亦是本計畫的關鍵目標,將納入數位輔助設計、數位加工製造、工作整合管理等專業分工,以提升精度與效率。

儘管台灣未有類似歐洲鐘錶產業的發展脈絡,先進的加工製造技術仍有機會逐步接合、鏈結藝術與相關設計產製,形成新一社群網絡,製作成果未來更可能延伸至藝術教育、科學與工業推廣等各層面運用,適切反映背後的縱連意義——生活、藝術、產業。