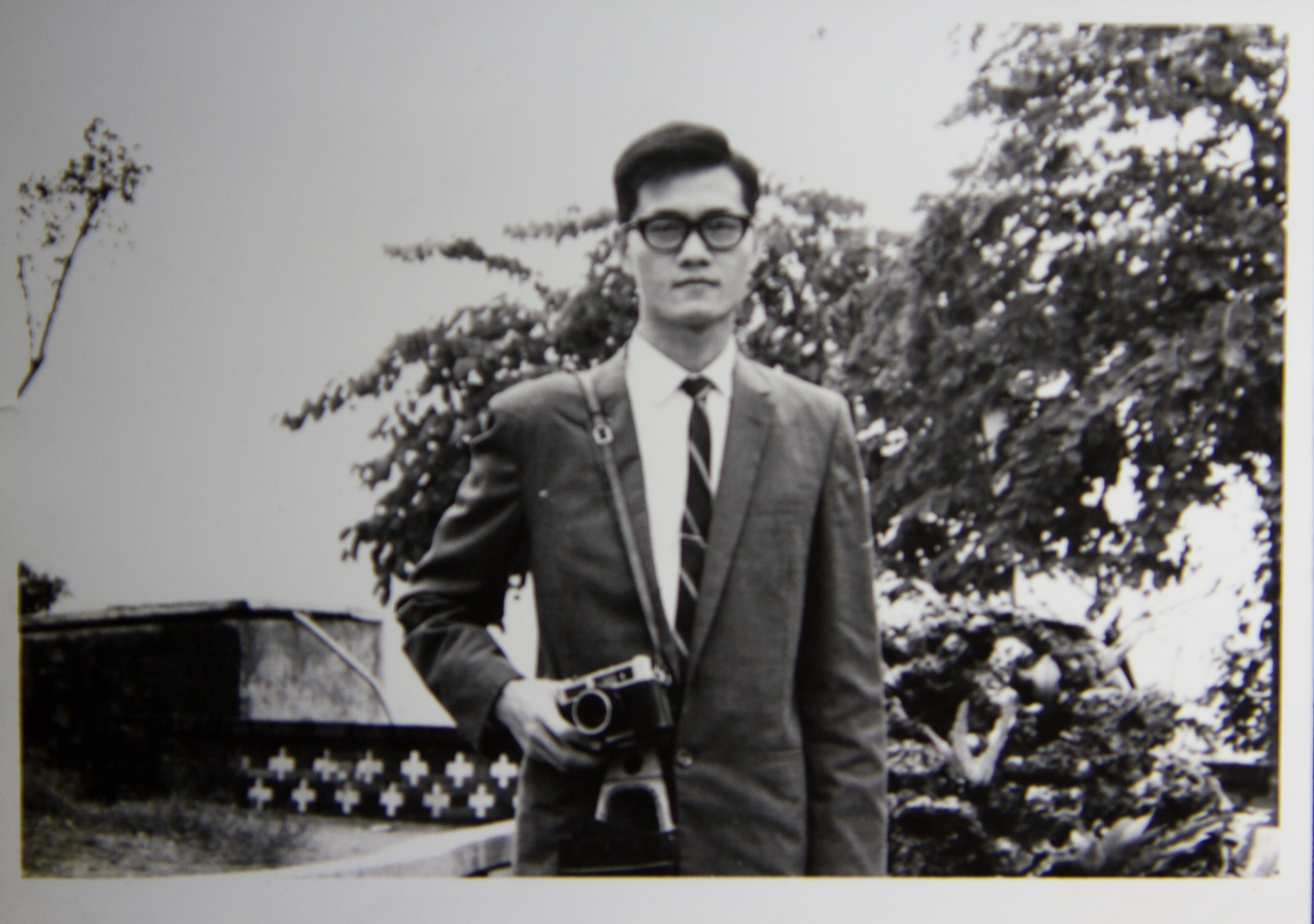

李魁賢,筆名楓堤,1937年生於台北太平町(今涼州街),畢業於台北工業專科學校化工科,曾任輪胎廠助理工程師、台肥南港廠工程師、設計公司廣告文案企畫、國際專利法律事務所副總經理等職,其後更投入發明專利事業,代辦專利申請和專利品外銷。

自小熱愛文學,1953年(16歲)開始在《野風》雜誌發表詩作,迄今超過一甲子依然筆耕不輟,創作橫跨小說、散文、評論、翻譯等,堪稱文學界述作最勤的模範生,國內外獲獎無數,包括英國國際詩人學會傑出詩人獎(1976)、義大利藝術大學文學獎傑出獎(1982)、韓國亞洲詩人貢獻獎(1993)、印度國際詩人學會千禧年詩人獎(2000)、行政院文化獎(2001)、孟加拉卡塔克文學獎(2016)等。

李魁賢先生於2025年1月15日辭世,享壽87歲。

許多朋友知道我喜歡講笑話,有人特別提醒我說,你這次不小心獲得國家文藝獎,上台領獎時,千萬不能講笑話。我問為什麼?他說,你如果再講笑話,結果沒有人笑,那你就會鬧笑話,而你獲得國家文藝獎,也會變成真正笑話!

我這次不小心獲得國家文藝獎,要感謝很多人,但我應該感謝的人,他們心裡有數,知道我一定會感謝他們,所以為了避免他們客氣、不好意思,我就不一一唱名。可是我非指名不可的是,要特別感謝秀威資訊科技股份有限公司。很多人都知道,秀威其實是幾位熱愛本土文化的五年級生,為回饋台灣鄉土而設立的機構,特別支持出版兩大類很難有市場性的出版品,一類是學術著作,另一類是詩集。

秀威對於像我這樣沒有出版過暢銷書的一介老人,伸出溫暖的援手,接受我的詩創作和譯詩集出版,特別設立專屬【名流詩叢】,從二○一○年起,八年間出版三十冊,另外同意我策畫【含笑詩叢】台灣女詩人叢書和【台灣詩叢】台灣詩人多語詩集,合計已出版二十餘冊。若非秀威全力支持,我大概不會有勇氣和意志,在職場退休後,投入更為繁忙的文學創作活動,那就無法符合國家文藝獎「持續創作」的法定要件,今天就不可能站在這裡。

當然,我也不會忘記以前文建會和現在文化部時時給我鼓勵、鞭策和支援,使我自二十一世紀初起,能夠策畫和組團,出席國際詩歌節活動,歷年來也在國內舉辦國際詩歌節,已邀請過二十餘國五十餘位國際詩人,來台灣共襄盛舉。尤其這兩年來,在淡水文化基金會有效率執行下,淡水福爾摩莎國際詩歌節,已在國際間受到矚目。

我從一九五三年發表第一首詩到現在,已經足足六十五年,我的詩創作是從淡水出發,近年回饋淡水舉辦國際詩歌節,感謝淡水李家養育我的生命、淡水故鄉啟發我的文學生涯。也特別感謝國家文化藝術基金會不小心安排在淡水雲門劇場頒獎,我能在故鄉接受國家文藝獎給我的榮耀,表達無限感激!

最後,其實也是最先,要感謝的是鄭清文先生,他待我如我的兄長,三番兩次推薦我,失敗時,他總是說「哪有這款事誌?無彼號道理!」這次成功了,他卻等不及,先走啦!他永遠不知道了!當然,也要感謝許素蘭女士,如果不是她不辭辛勞寫推薦書,不會有評審委員不小心就接受我!

台灣相思陶—李魁賢

用大地的愛

培植出來的

相思樹的木柴

燒出純青的爐火

把相思滲透

到我的內心

本質純樸的陶土

經過相思的火煉

才能熬成

堅忍不變

的形體

所包容的愛情

其實

沒有人知道

我的本名

是道道地地的

台灣相思陶

──李魁賢〈相思陶〉

李魁賢,一九三七年六月十九日,出生於台北太平町五町目十五番地(今台北市大同區涼州街70號)。一九四四年「太平洋戰爭」期間,「疏開」到淡水鄉下祖宅「石牆仔內」(今新北市淡水區中寮里大埤頭3號),並從原先就讀的台北太平國民學校(今台北市太平國民小學),轉學至淡水水源國民學校(今水源國民小學)。一九五○年,進入淡水初級中學(今淡水國民中學)就讀,直到讀工專住宿台北,李魁賢的童、少年都在淡水度過。

民風淳樸、景緻優美、有著濃厚歷史、人文氣息的淡水,孕育了李魁賢豐沛的感性與追求大自然和諧的心性,是其文學原鄉,奠定其詩之抒情基調的「詩的母親」(〈別淡水〉)。

初中階段,李魁賢即對文學產生興趣,開始大量閱讀中國通俗演義、翻譯小說、報紙副刊、期刊雜誌等。一九五三年四月,淡水中學即將畢業的李魁賢,以筆名「恒心」,在《野風》雜誌發表他的第一首詩作〈櫻花〉。

〈櫻花〉一詩敘寫櫻樹歷經寒冬摧殘,雖然枝葉凋落、蕭瑟憔悴,卻絲毫無畏霜凍,時時與嚴酷的天候搏鬥,終於等到春天來臨,不僅「孕育千萬的蓓蕾」,歲月在堅硬的樹身所留下的刻痕,更成為「不能毀滅的鐵壘」。春日櫻花盛開,少年李魁賢感受到的不是櫻花凋零、隨風飄落的幻滅與傷逝,而是樹身為求生存,奮勇對抗大自然的生命力。

如果說,作家的第一首詩、第一篇小說,就像植物的種子,其內在已蘊藏了未來萌芽發枝、散葉結果的成長養分與可能發展的基因,「櫻樹」釘根土地、向上伸展的植物特質,以及無懼風霜的抵抗精神,似乎也預告了詩人李魁賢與土地連結、具現實性、反抗性的詩精神。

從本土取材,在旅行中尋詩

一九五三年九月,李魁賢考取台北工業專科學校(今台北科技大學)五年制化學工程科。一九五○年代的台北工專,是台灣頂尖的工業學校之一,就學期間接受五年工業科學專業訓練的李魁賢,不僅日後成為化學工程師、工業技術發明家、世界專利研究專家⋯⋯,其科學知識、邏輯訓練、研究精神,也影響了他的詩創作,而在抒情的基調上,揉合了知性的思考和冷靜的觀照與批判。

有了〈櫻花〉一詩獲刊的鼓勵,進入台北工專就讀的李魁賢,雖然所學與文學無關,無法遏抑的寫作熱忱與源源不絕的詩想,卻驅使他不停地寫作,自一九五四年到一九六一年的六、七年間,即有大量詩作以「恒心」、「楓堤」等筆名發表於《野風》、《現代詩》、《海鷗詩刊》、《海洋詩刊》⋯⋯等詩刊,其中尤以《野風》刊登最多。

期間李魁賢也嘗試寫小說,曾以短篇小說〈被摧殘的花朵〉參加《新新文藝》徵文比賽,獲得「佳作」,後因雜誌停刊未及刊載;另外也零星寫了幾篇故事,但總覺得自己寫的小說「缺乏中心主題,只是想製造一個故事」,又不太會編故事,沒什麼創見,再加上一開始寫詩就寫得很順利,「對寫小說沒有訓練」(《千禧年詩集》,頁153–155),後來也就沒往小說發展,專心成為詩人。

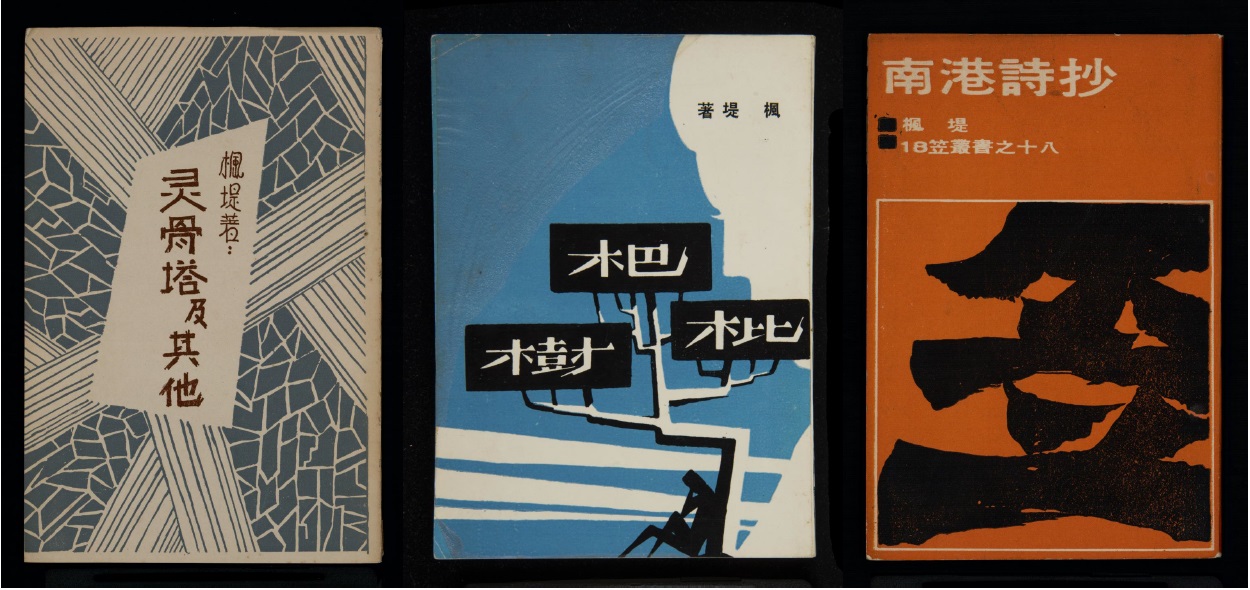

一九六三年,李魁賢以筆名「楓堤」出版第一本詩集《靈骨塔及其他》,緊接著一九六四年同樣以「楓堤」之名出版第二本詩集《枇杷樹》。從這兩本帶著些微現代主義色彩與抒情筆調、題材豐富多元的詩集中,或如〈鳳梨之鄉〉流露北地少年對國境之南、陽光之鄉的想望;或如〈生之哀歌〉之關懷社會弱勢者;〈七月末的踱蹀〉、〈秋與死之憶〉、〈泉啊〉之敘寫四時嬗遞的感知、生命的抽象思考、思慕情懷等,都可看到青年詩人李魁賢,以真誠、清淡的詩文字,向世人展現他追求「愛」與「自由」的文學初心。

然而,雖然接續出版詩集,一九六二到一九六四年之間,李魁賢詩創作量卻大幅減少,一年只寫下三、四首詩而已,以至於在他自己的記憶中,一九六二年似乎成了「無詩」的一年。那時候,或許在寫作上遇到瓶頸,或許對自己的生命有了另一層思考,當時已當兵退伍,進入台灣肥料公司南港六廠任職的李魁賢總以為「自己讀工程的應該在工程方面發展」、「文學素養不夠」,一度想停筆,打算放棄寫作(《千禧年詩集》,頁159)。

所幸一九六四年,本土雜誌《台灣文藝》和本土詩刊《笠》相繼創刊,在某種程度上起了號召本土詩人/作家歸隊的作用,在志同道合文友的相互激勵下,以工業專業工作養家的李魁賢,再度點燃創作的熱情,從此,寫作成為他一生不渝的志業。

六十多年來,李魁賢從本土取材,在旅行中尋詩,足跡所到、詩眼所見,無不成詩;超過一千首的詩作,題材內容主要來自母土台灣,但也有許多詩作是李魁賢行腳世界的所見所思。一九六六年之後,接續出版詩集《南港詩抄》、《赤裸的薔薇》、《黃昏的意象》、《安魂曲》、《溫柔的美感》、《天地之間》、《給智利的情書20首》等十數部,並有《李魁賢詩集》六冊行世,其詩作深受文壇肯定,先後獲頒賴和文學獎、台灣新文學貢獻獎、吳三連獎新詩獎等獎項;二○○三年發表於《文學台灣》第四十五期的敘事詩〈二二八安魂曲〉,更跨領域獲得作曲家柯芳隆青睞,譜成交響樂合唱曲,於國家音樂廳公演。

李魁賢的詩文學,不僅在台灣文學史上有其獨特的位置,其被譯介到國外的詩作亦深受各國喜愛,先後獲印度、蒙古、孟加拉、馬其頓等國頒贈詩人獎,並三度被印度詩人學會提名為諾貝爾文學獎候選人。

在詩創作之外,李魁賢亦用心於國內外作家作品以及政治、文化等評論,其筆鋒犀利、見解獨到、內容深刻,出版有《李魁賢文集》十冊。曾榮獲一九八四年《笠》詩評論獎、一九八六年巫永福評論獎。

李魁賢精通德、日、英等多國語言,曾花費不少時間與心血,譯介里爾克(Rainer Maria Rilke)、波特萊爾(Charles Baudelaire)、馬拉美(Stéphane Mallarmé)、韓波(Arthur Rimbaud)、葛拉軾(Günter Grass)、卡夫卡(Franz Kafka)、莎士比亞(William Shakespeare)等重量級世界作家作品,其中對德國詩人里爾克的作品譯介更為國內外稱頌;而一九九四年翻譯葛拉軾小說《貓與老鼠》(Katz und Maus)則開國內葛拉軾作品翻譯之先河,二○○三年曾出版《李魁賢譯詩集》八冊。

自一九八○年代初期,李魁賢即參與以台、日、韓三國為主的亞洲詩人交流活動,二○○○年之後,更密集地帶動台灣詩人組團前往印度、蒙古、土耳其、古巴、智利、孟加拉、尼加拉瓜、馬其頓等國,參加各國主辦的國際詩歌節,與世界詩人交流。出訪的同時,也編印台灣詩人選集,將台灣詩介紹給出訪國,讓台灣詩走出台灣、走向世界,並邀請國際詩人來台參加「福爾摩莎詩歌節」,為台灣文學開啟多面面向世界之窗。

李魁賢耕耘文學數十年,以豐碩、具藝術性與現實性的詩創作,豐富台灣文學內涵;其詩文學,彷如「本質純樸的陶土」,經由「用大地的愛/培植出來的相思樹的木柴」的燒煉,將對台灣母土的愛、對台灣主體性的堅持,煅入「堅忍不變的形體」,是「道道地地的/台灣相思陶」。

以詩實踐對台灣的關懷

李魁賢詩的語言,一向給人清淡、純淨的印象。清淡、純淨,是詩人所稱許的「不炫耀、不競豔、不喧譁」、「終身在野/堅持微弱的冷光」的「螢的本質」(〈螢的心聲〉),也是詩人素樸、真實的本質。

詩人素樸、真實的本質,透過清淡、純淨的詩語言展現生命的熱情,而成為其創作特色,一如〈紅蘿蔔〉:「從內心流露到外表/呈獻鮮紅的/願望」,即使面對「來來往往的/挑剔的市場」,而被質問「為什麼不長成白菜」,詩人仍和紅蘿蔔一樣,「以誠摯的分子/在內心泳動」,絲毫不動搖其創作初心,始終如〈為了確證內心的真實〉所寫:「以溫柔的海迎向整座山的巍峨/赤裸的薔薇/是最純潔的語言/為了確證內心的真實/向晶藍的天空袒露」。

〈為了確證內心的真實〉寫於一九六九年,是李魁賢經過一九六一到一九六三年之間的短暫停頓,一九六四年加入《笠》詩社之後的作品,在某種程度上,具有以詩揭露其創作理念的意味。真實的語言,袒露的是最真實的內心;以自然之姿呈現、沒有任何裝飾的裸露的薔薇,花瓣皺褶如海浪細紋,李魁賢將視覺焦點從寬闊的海洋凝聚成纖柔的薔薇,以薔薇的意象對比堅硬巍峨的高山,更顯真實的語言具有如大海般溫柔的力量。一如「紅蘿蔔」之所以長成紅蘿蔔,「不是祕密/是傳統的基因」,生物依其本質成長,其形貌、特性,展現大自然所賦予的生存條件與生命價值,雖然不是祕密,卻是宇宙的奧祕。

李魁賢以詩人之眼,從台灣種類繁複、豐美的植物取材,其筆下意象鮮明的植物書寫,彷如詩化的台灣植物誌,觀照植物屬性、特質衍生出的詩想,結合了詩人生命的思考與體悟,而成為其詩文學的特色之一,如〈花的私語〉寫台灣杜鵑、巴西鐵樹、白山茶花、紅海棠、曇花、四季紅等繽紛花卉所組成的花園家族,「用彼此的繁榮/裝飾彼此的寂寞」,而園外徘徊的男人樹卻「被情所困/只會寫一些抒情的詩/卻不會開花」,同樣寂寞,卻無法相互取暖;〈黃金葛〉寫被插置水瓶的黃金葛,只能「謹守規定的姿勢」,其新芽尾尖的水珠,是黃金葛無法自由發揮、晝夜屈居的淚滴;〈鵝掌藤〉寫屬性是昂首堅挺喬木的鵝掌藤,被人們刻意培植在牆角,一再被修剪而長成灌木,其葉形雖有如托天掌,「卻掌握不住陽光/也掌握不住愛憐的眼光」,都有詩人託物寄情寓意的詩心在,其中〈檳榔樹〉詩中,檳榔樹「單足獨立我的本土/風來也不會舞蹈搖擺」的特質,更是李魁賢一再堅持的信念:

跟長頸鹿一樣/想探索雲層裡的自由星球/拚命長高

堅持一直的信念/無手無袖/單足獨立我的本土

風來也不會舞蹈搖擺

愛就像我的身長/無人可以比擬

我固定不動的立場/要使他知道/我隨時在等待

我是厭倦遊牧生活的長頸鹿/立在天地之間

成為綠色的世紀化石

以累積的時間紋身/雕刻我一生/不朽的追求歷程和記錄

──〈檳榔樹〉

植物釘根於土地、向上伸長,同時具有立場堅定、執著不變和仰望蒼穹、自我超越的特質。檳榔樹「無手無袖」,無所求、無所欲、立場堅定,「風來也不會舞蹈搖擺」,單足獨立本土,是對土地始終不渝的愛;拚命長高、願以一生的努力為生命紋身,是對自由永恆的追求,〈檳榔樹〉是詩人李魁賢與宇宙樹的通感,也是其詩創作的隱喻。

「愛台灣」是李魁賢的終身信仰。從太平洋「白緞的波浪中/以海島呈現」的「美人魚」──台灣,是李魁賢「永恆故鄉的座標」(〈島嶼台灣〉)、愛與希望的夢土(〈我的台灣我的希望〉)。即使行蹤走遍世界,「在旅行中尋求詩」(〈詩的終點〉),異國的風景仍映照著故鄉的容顏:「在湖邊/島的個性就回到我身上/我的島在遙遠的東方/極目望不到的太平洋。」(〈日內瓦之冬〉)一如〈永久的版圖〉一詩所表露的:「我要在你陽光的青草地上/插置鮮明的旗幟/用我的詩朗誦再生的青春。」島國台灣是李魁賢詩創作永恆的書寫對象,以台灣現實為題,成為李魁賢詩文學的內容特色之一。

千禧年即將來臨,台灣面臨世紀變動的一九九九年到二○○○年間,因為愛,李魁賢以寫「遺書的心情和語氣」(《千禧年詩集》自序),寫下「給台灣的後代」系列詩作十五首,如〈神說世界要有光〉、〈你用哭聲表示你的存在〉、〈寒流來時 你怎樣應付〉⋯⋯等,期勉台灣的後代勇於對抗惡勢力、對抗天災;也以台灣豐美的植物意象,鋪陳未來台灣的理想藍圖:「庭院裡也不是種族隔離的試驗場/美人蕉可以亂彈琵琶 台灣欒樹也可以隨風舞蹈/九重葛可以紅到四季款擺 七里香也可以芬芳到遠近心歡。」(〈告別第二個千禧年的黃昏〉)

也因為愛,不願意「塑造一烏托邦的理念世界,來提升不盡令人滿意的現實生活」(《赤裸的薔薇》〈後記〉),李魁賢更寫了許多反映台灣現實、具批判性的詩作,如〈紅柿〉寫農民北上抗議,被憲警棒打血流滿面如紅柿;〈癩疴〉寫台灣人不敢以「台灣」為名,彷彿台灣「歸身軀統是癩疴」;〈放煙火〉寫飽人不知餓人飢;〈不再為你寫詩〉之痛心台灣社會麻木不仁;而一九七二年創作的〈鸚鵡〉,寫被主人教育成只會說「主人對我好」的鸚鵡,經常以這句話向主人博取「吃好喝好」的生活待遇,即使主人偶爾略施小惠,對鸚鵡說:「有什麼話你儘管說」,鸚鵡還是反覆說著:「主人對我好。」簡潔富節奏感的詩句,暗諷統治者攏絡收買的政治手段與愚民教育,更是一再被傳誦的代表作之一。

文學來自生活,來自雙足行走的土地。做為一位以詩實踐其社會關懷的詩人,李魁賢始終堅持「在野」、追求「愛」與「自由」的精神,透過如水晶般冷智、清澈、純淨,具藝術美的詩文字,描繪不喧譁、不競豔、素樸認真、熱愛土地的內心世界與外在觀照,而在台灣文學史上,浮雕了「風來也不會舞蹈搖擺」的詩人身影。

本文作者│許素蘭

臺南市人,一九五三年生。國立成功大學中文系學士。靜宜大學中文研究所台灣文學組碩士。曾任《書評書目》雜誌編輯、長老教會新竹聖經學院、真理大學、台北教育大學、靜宜大學兼任講師。現為國立台灣文學館助理研究員。著有《給大地寫家書──李喬》(李喬傳記)、《冰山底下的大水河──鄭清文短篇小說研究》(碩士論文)、《文學與心靈對話》(散文、評論合集)、《昔日之境──許素蘭文學評論集》(文學評論集)及近三十篇未結集單篇論文。

| 1937 | 6月19日,出生於台北太平町五町目15番地 |

| 1944 | 入學台北太平國民學校,後因戰爭「疏開」到淡水鄉下祖宅「石牆仔內」,並轉學淡水水源國民學校 |

| 1950 | 自水源國民學校畢業;進入淡水初級中學就讀,期間大量閱讀中國通俗演義、翻譯小說、報紙副刊、期刊雜誌等 |

| 1953 | 以筆名「恒心」發表第一首詩〈櫻花〉,於《野風》第五十四期刊載 淡水初級中學畢業,考取台北工業專科學校五年制化學工程科 |

| 1954 | 積極投入詩創作,以「恒心」、「楓堤」等筆名發表於《野風》《現代詩》《海鷗詩刊》《海洋詩刊》⋯⋯等 |

| 1963 | 以筆名「楓堤」出版第一本詩集《靈骨塔及其他》 |

| 1964 | 以筆名「楓堤」出版詩集《枇杷樹》 |

| 1965 | 以筆名「奎弦」筆名發表作品 |

| 1966 | 以筆名「楓堤」出版詩集《南港詩抄》 |

| 1967-1970 | 先後翻譯出版《里爾克詩及書簡》《杜英諾悲歌》《給奧費斯的十四行詩》《里爾克傳》《審判》《貓與老鼠》《德國詩選》《德國現代詩選》等 |

| 1975 | 獲頒第三屆吳濁流新詩獎 |

| 1976 | 出版評論集《弄斧集》、詩集《赤裸的薔薇》 |

| 1983 | 出版《淡水是風景的故鄉》 |

| 1986 | 出版詩集《水晶的形成》 獲第七屆巫永福評論獎 |

| 1987-1993 | 先後出版《台灣詩人作品論》《飛禽詩篇》《走獸詩篇》《永久的版圖》《昆蟲詩篇》《浮名與務實》《詩的反抗》等 |

| 1993 | 出版詩集《祈禱》《黃昏的意象》 獲頒亞洲詩人貢獻獎 |

| 1994 | 出版評論集《台灣文化秋千》《詩的見證》 獲頒第五屆《笠》詩創作獎 |

| 1997 | 出版評論集《詩的挑戰》 獲頒第六屆榮後台灣詩人獎 |

| 1998 | 出版散文集《詩的紀念冊》 |

| 1999 | 翻譯出版莎士比亞詩劇《暴風雨》台語版 |

| 2000 | 翻譯出版《普魯士之夜》 獲印度國際詩人學會頒贈千禧年詩人獎 |

| 2001 | 出版詩集《溫柔的美感》《台灣風景詩篇》以及《李魁賢詩集》6冊 獲頒第十屆賴和文學獎 獲印度國際詩人學會首度提名諾貝爾文學獎候選人 |

| 2002 | 出版《花卉詩篇》及《李魁賢文集》10冊 獲頒2001年行政院文化獎章 獲頒「鹽分地帶文藝營」台灣新文學貢獻獎 |

| 2003 | 出版《李魁賢譯詩集》8冊 獲印度國際詩人學會頒贈世界詩傑出獎,再度被提名為諾貝爾文學獎候選人 |

| 2004 | 出版散文集《詩的越境》 獲頒第27屆吳三連獎新詩類文學獎 |

| 2005 | 接任財團法人國家文化藝術基金會第四屆董事長 與台灣詩人組團參加於烏蘭巴托舉辦之第一屆台蒙詩歌節 |

| 2006 | 出版評論集《詩的幽徑》 |

| 2007 | 出版詩集《安魂曲》《黃昏時刻》 |

| 2008 | 詩作〈二二八安魂曲〉台語版由柯芳隆譜成交響樂合唱曲,於國家音樂廳首演,並親自朗誦各章引言 |

| 2010 | 出版詩集《秋天還是會回頭》《我不是一座死火山》《我的庭院》《台灣意象集》《黃昏時刻》《輪盤》《靈骨塔及其他》《千禧年詩集》 |

| 2011 | 獲頒真理大學「第15屆台灣文學家牛津獎」 |

| 2013 | 出版《人生拼圖──李魁賢回憶錄》 |

| 2014 | 出版《天地之間──台華雙語詩集》 組團參加世界詩人運動組織於古巴舉辦之第三屆「島國詩篇」國際詩歌節 任世界詩人運動組織副會長,統籌亞洲各國會務 組團赴智利參加第10屆「詩人軌跡」國際詩歌節 |

| 2015 | 出版華、台、英、西、俄、羅六語詩集《給智利的情詩20首》 策畫「2015台南福爾摩莎國際詩歌節」 |

| 2016 | 組團參加於孟加拉舉辦之2016年卡塔克國際詩人高峰會,獲頒2016年卡塔克文學獎 組團參加於尼加拉瓜舉辦之「第12屆格瑞納達國際詩歌節」 策畫「2016淡水福爾摩莎國際詩歌節」 赴馬其頓參加第20屆「奈姆日」國際詩歌節,獲授予奈姆.弗拉謝里文學獎桂冠詩人 |

| 2017 | 出版《存在或不存在──李魁賢漢英雙語詩集》《你是最溫和的規則:里爾克情詩選》 策畫「2017淡水福爾摩莎國際詩歌節」 |

| 2018 | 獲頒第20屆國家文藝獎 |

| 2025 | 辭世,享壽87歲 |