金希文,1957年出生雲林斗六,在日本接受中學教育後,前往美國Biola University就讀,再進入Eastman School of Music攻讀作曲、鋼琴、指揮,取得該校鋼琴與作曲博士之後回台任教,現為國立台灣師範大學教授,並擔任音契管絃樂團音樂總監。

金希文活躍於國內外樂壇,經常在國內外重要城市與音樂廳發表作品,是台灣戰後嬰兒潮世代當中,具國際能見度與移動力的代表性作曲家,國家管絃樂團出國演出時,也常選用他的作品,作為推介給歐美音樂界的台灣代表作品,他的作品揭示了台灣近30年來樂曲創作的發展樣貌,堪稱當今台灣最優秀的作曲家之一。1995年曾獲中興文藝獎。

被告知得獎之後,第一個反應是快樂的情緒,加上「這下有許多責任了!」的壓力。接著心中浮起許多曾經在這條音樂路上幫助、啟發、感動我的音樂家、朋友、支持我走上音樂路的父母親,還有長期必須忍受我在鋼琴上敲打,尋找靈感所發出噪音的家人。作曲雖然要求一個人長時間地處在孤獨裡,但這條路絕非自己就可以堅持下去。

我要感謝:我的第一位作曲老師Dr. Childs─他建立了我作曲上的自信;好友蘇正途─他讓我認識了做音樂該有的態度和喜樂;陳慧中女士─來自她的溫哥華交響樂團演奏的邀約,帶來作曲上的突破;林昭亮─他的演奏刺激了我的眼界,同時提供我許多機會站上國際舞台;陳郁秀女士─幾首我最滿意的作品,包括歌劇《黑鬚馬偕》的委託創作都來自她的牽線;指揮家林望傑、呂紹嘉、簡文彬─他們多次選擇演奏我的作品,也因他們樂曲詮釋與指揮的能力,大大地強化了作品音樂上的說服力;范清亮夫婦─他們幾次的委託創作和促成作品的演出;陳沁紅主任─她的提名與推薦。

《百年孤寂》作者馬奎斯說過:「所有人都有三種生活:公眾的、私人的、隱密的。」我想以作曲家而言,作品的演出是公眾的,作曲過程是私人的,而作曲的動機、目的則可能是隱密的。一首作品的深度、感動,不是出自音響效果、作曲手法,而是必須來自「隱密」的這部分─無法捏造。這有點像諾貝爾獎文學獎得獎文學家索忍尼辛所言:「教育無法使一個人更聰明。」或馬勒針對詮釋音樂時說:「最重要的部分無法寫在樂譜上。」從這「隱密」的角度來看,我要特別感謝Best牧師夫婦─引領我進入基督教信仰;林芳治夫婦─啟發了我對基督徒音樂人的責任的認知;潘冀夫婦─幫助我堅持走在單純的音樂路上;盧佳芬女士─我的妻子,三十多年來對我百般地容忍、了解、鼓勵與支持。最後,如同信仰帶給了巴赫無限的啟發般,我要感謝上帝給我源源不絕的創作動力。

他的音樂,抒寫人文關懷—金希文

如何認識一位作曲家?

藉由評論的文字可以快速理解。早在一九九七年《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)樂評家Timothy Mangan就對金希文下過如此注解:「作曲家在現代西方大型管弦樂戲劇性的手法表現上,是位有自信的大師。」隨著時間經過,二○○七年美國Fanfare雜誌更大膽地讚賞他的《雙重協奏曲》是「繼布拉姆斯之後,最好的雙重協奏曲」。到了二○一五年,在國際知名唱片公司Naxos幫他出版第二張《金希文專輯》之後,德國電台不但專訪了他,知名音樂網站Pizzicato主筆Remy Franck在二○一五年撰寫的〈高度戲劇性之交響樂〉(Hoch dramatische Symphonik)文中,評論他的作品時寫道:「台灣作曲家金希文並不如同許多亞洲作曲家,致力將民族傳統素材帶進西方管弦樂的脈絡,而是朝著西方的典範寫出尖端現代的音樂。他捨棄『智識化』的作法而著重表達音樂的戲劇性內容。」

他是過去二十年來國內外音樂團體委託創作最多的台灣作曲家,豐沛的產量不但發表在國內,也在美國、加拿大、日本、法國、德國、荷蘭等世界各地被演出。出版過的有聲產品從獨奏或獨唱曲、合唱曲、室內樂、交響詩、歌劇等,作品發表以及所指揮過的音樂會超過三百場。即使他的作品形式多樣,但卻從不晦澀難懂,甚至流於形式,反而是在現代手法中透露的浪漫色彩,讓他的創作脫離不了一種與人溝通的藝術本質。

作曲家的種子,從幼年開始萌芽

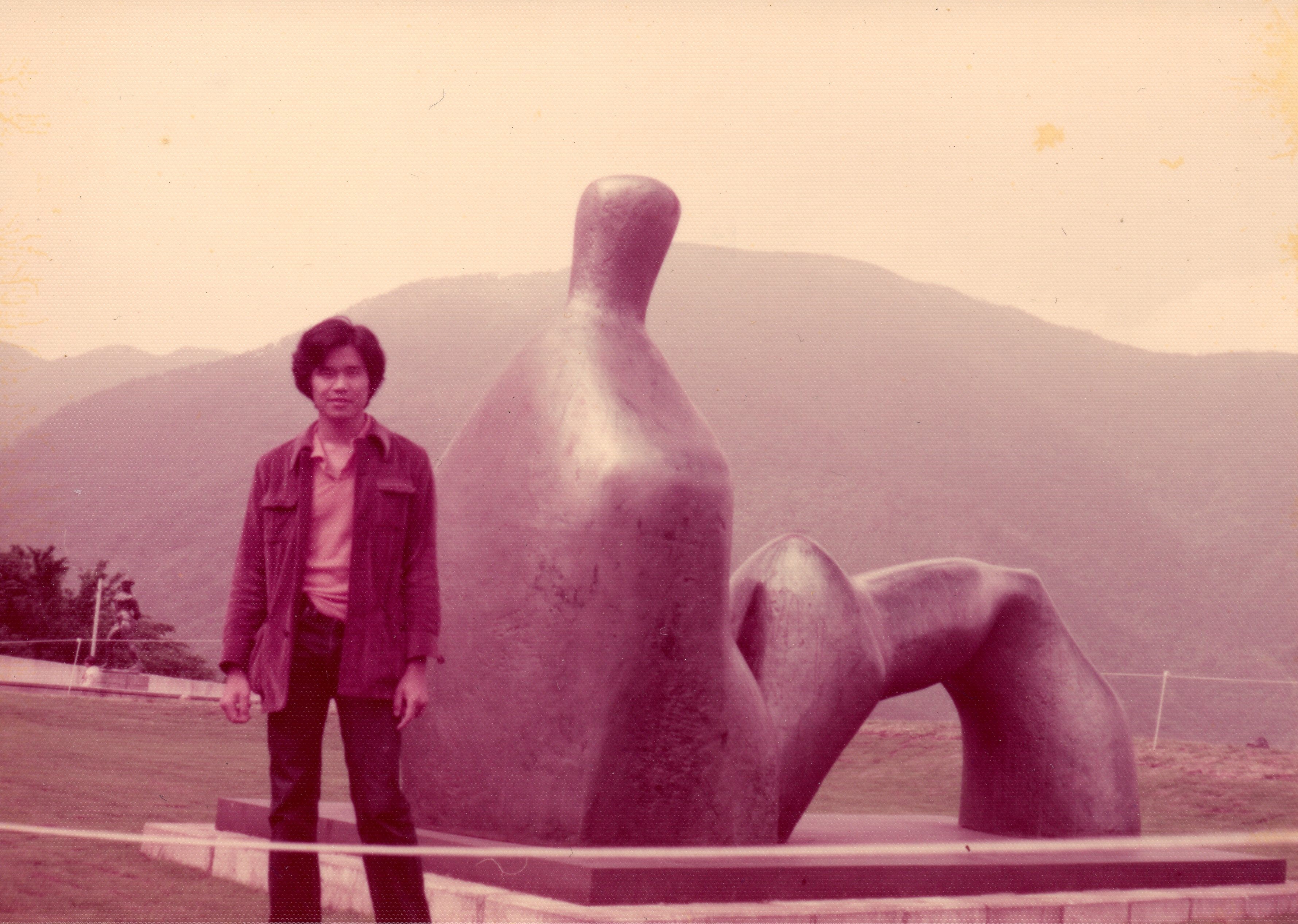

學音樂,對金希文來說似乎是再自然不過的一件事情。父親是位高中音樂老師,所以他五歲就由父親啟蒙彈琴。當時父親帶了一個合唱團,到許多地方演出,幼年的他有機會就跟著旅行、聆聽音樂會。到了小學四、五年級,家住雲林的他也開始到台南,與畢業於茱莉亞藝術學院的陳美滿老師學琴。在那個年代,學音樂似乎就等同於學鋼琴,加上家裡有鋼琴就學,他也從沒有想過要挑其他樂器。不像現在的孩子被家長安排或逼迫學習才藝,他的學琴意願,全然都是自動自發的。就這樣,一路從地方的比賽、縣賽,慢慢一路爬升到全國比賽,贏得愈來愈多獎狀,享受彈琴的樂趣,也享受被肯定的感覺。

回想小學時光,上學一趟要走二、三十分鐘的路程,到現在他都還記得,他常一邊走一邊唱歌自娛,但唱的歌不是童謠,而是自己所編的歌曲。沿途的感受,即興化作音符,偶有幾句歌詞填充,但旋律更容易伴著步履行進。這段快樂時光,自由又繽紛。也許當時不明白,但作曲家的種子,已在此時悄悄地萌芽。

一九六九年,金希文小學畢業的這年,台灣政局動盪不安。由於父親有個朋友在日本橫濱做生意,趁著這個機會,他決定轉行貿易,舉家遷居日本。剛到一個全然陌生的環境,十三歲的金希文面對的是殘酷的現實。學校功課頂多數學好一點,但語言不通,聽不懂、更不會講。除了漢字之外什麼都認不得,無法溝通也難以表達。即使有同學,卻被遠遠孤立。更糟的是,孩提時期在雲林那個小地方,只要出去比賽都是拿回冠軍,報紙更將他冠以「天才兒童」的美名。那雖是溢美之詞,卻也是對他的鼓勵與肯定。如今初來乍到,沒有琴在身旁,他突然覺得自己變得什麼都不會,就這樣衝擊、壓力與排斥隨之而來⋯⋯有趣的是,因為感到與周遭的隔絕,讓他意識到自己的存在,開始思考人為什麼要活著?人存在的意義在哪裡?既然最終要走到一樣的結果,這麼辛辛苦苦活著,到頭來是為了什麼?

渴望彈琴的他,就趁著音樂教室沒人的時候進去彈鋼琴。因為不可能帶琴譜去學校,會背的曲子就那幾首,彈完之後他便開始隨著想像自行發揮。即興的能力不是每個人都有,懵懂的他根本不太曉得那是什麼,但可以將心裡的憂鬱與孤獨直接透過音樂抒發出來,那喜悅如同是一種救贖。

第一年忙著適應沒有學琴,到第二年他便要求父母想要繼續學。幸虧住家不遠有個山葉音樂教室,他便就近學習。後來教室舉辦成果發表會,老師便安排他彈最後一個,也就是壓軸。彈完之後父母親深深體悟,如果他這麼喜歡彈鋼琴,就應該幫他找到一個好老師。隨後他們輾轉找到日本武藏野音樂大學的老師水上雄三教授,他便一直跟著學到高中畢業。此刻彈琴的原因一方面是熱愛,一方面是滿能出風頭,不管在學校也好、在教會也是如此。

信仰,讓他找回音樂的渴望

高中畢業,他可以選擇回來台灣讀書,不僅可以選學校、選科系,對海外華僑也有很大的優惠。當然,留在日本也沒有問題,但當年的氛圍,覺得去美國才是最有出息的,為此他隻身負笈美國,進入拜歐拉大學(Biola University)就讀。從來也沒有想過,未來的路要走向音樂。雖然喜愛彈琴,也愛畫畫、寫文章,但是藝術對他來說卻相當遙遠。再者,有父親的前車之鑑,他並不打算步入後塵。考慮經濟與藝術兼顧,他想到建築,也許是兩全其美的選擇。然而學校並沒有建築系,於是他先進入數學系,選修數學、物理、美術的課程,準備大三轉校念建築。只不過,就第一學期而已,進度之快讓他感到吃不消,加上念這些科目並不真正感到喜歡。只好一直反覆問自己,是否真的要繼續下去?

不停思考到了大三開學前一天,他終於下定決心轉到音樂系。來到行政辦公室表明緣由,選擇鋼琴主修。校方表示歡迎,但因為不清楚他的程度,因此得要舉行一場試奏會才能判定是否可行。事實上,到了美國,即使不念音樂系,他也沒有放棄過鋼琴,一直私下與學校一位匈牙利籍的鋼琴老師上著課。這天恰巧這位老師經過,知道他的來意,竟試圖勸退他⋯⋯。當然,老師的擔心不是沒有道理,金希文從小並非音樂科系直升,主修鋼琴競爭大,加上現實經濟的種種考量,把音樂當興趣才是最好的抉擇。但是看到他心意已決,便轉而向助教保證沒有問題,因為他是系上程度最好的學生之一。

從不敢踏進音樂這條路,到立定以音樂為一輩子的志向,這中間的轉折看起來有落差,實際上卻像是有一條線,冥冥之中牽引著他。要說是什麼力量讓他發現內心真誠的盼望,給他勇氣面對?他會斬釘截鐵地回答─信仰!猶記得還在日本的時候,住的區域是中華街山下町(Yamashita),當地華人很多,大多經營餐館謀生。原以為華人能夠相互照應,不料多數人汲汲營營於牟利,彼此猜忌、更互打小報告。當年金希文雖然只有國中年紀,這些醜態卻看在眼裡。所幸在居家附近的華僑教會遇見貝牧師夫婦,讓他的生命從此不同。

貝牧師夫婦原本在中國,接著轉到台灣,最後落腳日本,將一生奉獻給華人。與當地華人對照,他們是那麼喜樂、那麼有能量,不在乎物質上有多少,只在乎是否有愛的存在。看到兩方價值觀如此極端,讓他感觸甚深,嚮往那樣的人生,更進一步在國三的時候受洗成為基督徒。從此,他有了一個榜樣、一盞明燈,在遇事游移不決時不會偏離、不會隨著世俗的眼光漂浮不定,包括投身音樂這個抉擇。

萬萬沒想到,進入音樂系之後,他的感覺不再是挑戰,而是「如魚得水」。每天的課程、研習都是那麼的美好。雖然主修之外,樂理、視唱、聽寫、和聲學⋯⋯樣樣不簡單,但多樣化的課程,無一不是他期望大量吸收的內容。到了下學期,他更萌生作曲的想法,作曲老師起先推薦他上作曲大班課,但他的夢想更大,不願如此,為了證明自己,他在大四開學前寫了曲子再度前往。經過了檢驗之後,這次,他獲得了老師的首肯。於是,鋼琴與作曲雙主修的他,連寒暑假也抓緊腳步不曾停歇。因為認定了作曲是他的天職,即使辛苦卻甘之如飴。在學期間他不但兩度獲得約翰.布朗寧作曲比賽首獎,之後更進入伊士曼音樂學院(Eastman School of Music)取得作曲博士學位。

一九八八年,金希文完成學業返台定居,除在大學任教外,也擔任音契合唱管弦樂團指揮。隨後更接下該團音樂總監,同時擔任日本Euodia交響樂團指揮。一位作曲家竟然跨足指揮,並且有這麼好的成績頗令人好奇。然而這一切的源頭,他卻形容成「慚愧」二字。原來音樂系都有指揮課,學過指揮的他在當地教會帶了一個詩班合唱團。有一年暑假他分身乏術,請了一位專修合唱指揮的學生代班,誰知道等他回來,詩班的團員居然告訴他:「那才叫『指揮』!」

一向自信自己帶得不錯,但真正專修的指揮一來帶團卻全然不同,連業餘的人都聽得出來箇中差異,這讓他受到很大的刺激,隨即發憤在那個學期加修了樂團與合唱指揮兩門課。

然而他從來也沒有想過要擔任指揮角色,回到台灣,他也只是盡作曲家本分寫曲子。一九八四年,由范恩惠、蘇正途教授發起,與幾位任教於大專院校的音樂家組成「音樂科系團契」,集合了具有音樂素養的教師、畢業生、在學學生與社會人士貢獻所長。五年後「音契合唱管弦樂團」成立,剛返國不久的金希文,就在一九九一年被推舉為音契管弦樂團指揮,四年後又成為音契合唱管絃樂團音樂總監。任職至今,不但持續舉辦許多精采的音樂會、出版有聲出版品,更曾獲邀至美加演出,並且獲選為「傑出表演扶植團隊」。雖然帶這個樂團必須勞心費神,然而有別於一般作曲家,他為此得以與音樂有第一手的接觸。如同西方古典音樂家馬勒以深沉的作品流傳於世,然而他在世時,卻是以知名指揮聞名,金希文在指揮偉大音樂時,那種深海般的感受、領悟,以及直接觸摸到美的昇華,不僅讓他深深感動,也間接成為他創作上重要的動力。

推廣、創作,與音樂近身接觸

指揮樂團並且在學校任教多年,他對於音樂的推廣教育有深刻的體認。從二十多年前便曾經帶領樂團與合唱團到學校演奏,得到熱烈的反應。二○○九年,他更大膽地對兩廳院提出「寶寶音樂會」的建議,首度打破開館以來禁止幼兒進入音樂廳的規定,設計專為六歲以下兒童舉辦的音樂會。當然幼兒們不可能像成人那樣專注欣賞,甚至會哭泣吵鬧,但是讓他們有個進入藝術殿堂的機會,就能累積他們的美感經驗。雖說對象是寶寶,金希文最終目的卻放在他們的父母親身上,因為他們更能藉著活動真正領會音樂。而從寶寶出發,他的點子還延伸至學生、年輕上班族,以輕鬆簡短的午餐音樂會讓社會族群能現場聆聽音樂,只要持續進行,在廣大的聽眾中開發出愛樂者,那就值得了!對於大學作曲的教育,他則不斷地提醒學生自省,所有學習的規則都是要幫助創作者寫出美的音樂,並不是背誦記憶下來就好。「如果目標不是音樂,當然學不到音樂。」這是他對學生的勉勵,也似乎是他自己秉持的宗旨,許多台灣檯面上成績斐然的作曲家,皆出自他的門下。

指揮讓他與音樂有密切關連,但做為一位作曲家,他也從不閉門造車,而是從演奏家身上獲得學習。例如自二十多年前起,他的《第一號小提琴協奏曲》、《福爾摩沙四季》─給小提琴及絃樂團的協奏曲,以及為小提琴與大提琴所譜寫的《雙重協奏曲》,都是與旅美小提琴家林昭亮合作。從當年委託創作初始,他便與林昭亮密切工作討論,兼顧作曲上的創意以及演奏上的技巧,創作出眾多膾炙人口的曲目。這些作品不僅由國際知名交響樂團委託創作、首演,之後更成為國內外如聖地牙哥交響樂團、西雅圖交響樂團、世宗獨奏家合奏團(International Sejong Soloists)、新世紀室內管絃樂團(Centruy Chamber Orchestra)以及國內的國家交響樂團與台北愛樂樂團等經常演出的曲目。他曾坦言:「林昭亮的演奏讓我在音樂藝術上,像是開了眼界一樣。讓以往感覺黑白、平面的樂曲,經由他的演奏變成了立體。藉著他演奏我的曲子,我常發現更多可能性,並且往前邁進一大步。」而在練習並演出多首金希文作品之後,林昭亮也深深地感觸:「希文的作品,完全是他自己的,他有獨特的風格,他的靈感來自台灣,但表現的技巧完全是金希文式的。」

的確,在現今資訊爆炸、影音過剩的世界,生活充斥著各式各樣的聲音。太多年輕作曲者從網路上看到現代音樂的各種寫法,很容易參考,甚至抄襲、模仿,尤其是沒有靈感的時候更容易受影響。然而接收了太多別人的聲音,卻沒有察覺自己真正想要的是什麼。雖然金希文在創作前總是認真研究、構思、注意創作的趨勢發展,但卻不曾花太多時間在聆聽他人,他傾聽的,唯有自己「心裡的聲音」。

除了《福爾摩沙四季》之外,為大型室內樂團創作的《台灣緬懷曲》、關懷台灣系列組曲─五首合唱管絃樂作品、為九二一地震所做的《無言之歌》以及用台灣最為人所知的歌曲《雨夜花》貫穿全曲的交響曲第三號《台灣》等等,無論是管弦樂曲、協奏曲、合唱曲的形式,在結構、元素與音響的表現有現代音樂的尖銳不和諧、馬勒般的深沉調性、借用原住民部落曲調或者台語歌謠的旋律或變形,都體現了他多元文化成長背景所孕育出獨樹一幟的風格。

他不諱言,將台灣的豐沛資源寫進樂曲中,也是經過長時間與不同階段的嘗試。音樂與美術或文學不一樣,小說裡故事發生地可以清楚點出於台北或高雄,繪畫的影像可以是描繪花蓮港,不管如何抽象,那就是台灣。但音樂的譜寫卻全然不是如此,胸中的意念只能靠作曲家的智慧來傳達。最初,他借用原住民素材、民謠旋律譜曲,但寫了幾首之後就感到太淺。改用了台語歌曲,由於腔調迥然不同,寫出來的音樂也確實新鮮,然而過度使用又淪於形式。若將樂曲去掉歌詞呢?難道音樂一定要有歌詞才有內容嗎?那麼,如果將樂曲定一個與台灣相關的標題,注視著台灣,想著台灣的種種,投入其中感受現在與過去的歷史呢?但也不能每首樂曲都是台灣。經過思考後,他得到最後的結論就是一種「人文關懷」,若能透過音樂讓聆聽者領會到他對這片土地的關懷,進而感受發自內心純粹的美,那才是他真正的目的。

身為台灣作曲家,是明確且重要的

也許是個性使然,他在創作中,總是不斷詰問生命存在的意義。而身為基督徒,他自然在作品中流露出宗教情懷。那些平易近人、撫慰人心的詩歌,不僅深受喜愛並廣為流傳,他的合唱管弦樂曲《日出台灣》、《黃昏亦芬芳》,近年也被改編,選列為國中音樂課本的教材。二○○八年,他構思了將近七、八年,投注了相當的精力籌劃、譜曲、修改的歌劇《黑鬚馬偕》終於首演。這是他第一部歌劇作品,也是當年兩廳院的旗艦製作以及「台灣第一齣台語歌劇」。事實上,即使沒有這個委託的契機,創作這樣一位擁有偉大情操人物的作品,也是他一直念念不忘的。金希文認為:「一位藝術家的責任就是要反應社會議題。」回顧台灣社會現況,商業文化所塑造的利益取向扭曲了人們的思維,人文素養過度被邊緣化的現況,是需要透過文學、藝術與神學去導正的。馬偕,一位外國人離鄉背井在台灣付出三十年,相對於「愛台灣」這個被汙染過的觀念,金希文更覺得馬偕一生的故事,才是愛台灣的一個最好的詮釋。這樣偉大的人,值得為他花這麼多時間去想;而如此戲劇性的人生,用歌劇的詮釋比抽象的器樂曲更能夠清楚地表達出來。

二○○四年,在西雅圖接受記者專訪時,金希文曾說:「音樂豐富了我的生命,讓我對人生的掌握更寬廣。因此我希望當一個台灣人的作曲家,覺得自己必須回去台灣,去體驗、生長、生活在台灣,去感受台灣的時代脈動,尋找台灣音樂的出路。」成為一位「台灣作曲家」對他來說是明確且重要的。雖然父親是瀋陽人,但他在台灣長大,對這塊土地有深厚的情感。小時候那個年代,是每天早上要喊蔣公萬歲的年代,單純的他被教育得很好,也從不曾懷疑。直到第一次出國,才發現其他國家所謂「偉大的領袖」、教科書上的史料、中華街慶祝的國慶、解救「水深火熱同胞」的對象⋯⋯竟然都與認知上有極大的差別。從此他無論在哪裡,總會特別注意找尋相關書籍閱讀,對於台灣這個心繫的所在,也許是離得愈遠才看得愈清。

就像他每年寒暑假都飛回西雅圖專心作曲一樣,遠離塵囂是他寫作固定的儀式。凌晨四、五點起床,進入寫曲的模式一寫就是十個小時。除了購物與超市、速食店員簡單對話,一整個月幾乎沉浸在創作中不言不語。知道自己藝術家性格拖延進度,因而仔細計畫寫曲的進度。一首樂曲如果有一年時間寫,假設有四個樂章,那麼三個月就必須完成一個。一個快板樂章若有十分鐘約六百小節,每個月就有兩百小節、每天至少須寫完六個⋯⋯每天有每天的功課,一天沒有達到就是落後。一個段落寫完,就會犒賞自己,搭渡輪到海島上的沙灘放鬆享受大自然。作曲與生命密不可分,終究是要有話可說。努力尋找,比坐著等待更容易找到靈感,或許這樣的生活平淡無奇,但在靜心沉潛的時候,不是才能觀察自己?

「我追求偉大,我知道那離我很遙遠,但不會阻止我追求目標。」不跟別人比、也不只想證明自己。「藝術家的使命就在耕耘人文素養」,他總是說:「我盡本分做我該做的事情。」這句話聽來如此簡單,卻也如此不凡。

本文作者│李秋玫

現任國家兩廳院《PAR表演藝術》雜誌音樂企劃編輯。

文化大學國樂系學士、東吳大學音樂學碩士以及英國倫敦大學金匠學院(Goldsmiths, University of London)當代音樂研究(Contemporary Music Studies)學位。在英期間隨研究極簡主義音樂(Minimal Music)權威Dr. Keith Potter探討紐約抽象表現派畫家Philip Guston對圖像記譜法(graphic notation)的第一人Morton Feldman音樂美學觀的影響。曾開設「音樂與視覺藝術」及「西洋音樂史」等課程,任台灣國樂團(NCO)團刊《繞樑》執行編輯、NCO《樂繫古今》三十週年專刊及台新藝術獎觀察、提名委員。文章與專欄散見報章雜誌及網站,合著書籍有《表演藝術達人秘笈2:看懂音樂的大眼睛》以及《英國,這玩藝》。

| 1957 | 出生於雲林縣斗六鎮 |

| 1962 | 五歲由父親啟蒙學習鋼琴 |

| 1969 | 舉家移居日本,中學時期曾隨武藏野音大教授水上雄山教授學習鋼琴 |

| 1976 | 赴美求學,原就讀拜歐拉大學數學系,後轉音樂系,獲該校鋼琴、作曲雙學位。在學期間曾兩度獲得約翰.布朗寧作曲比賽首獎 |

| 1984 | 獲伊士曼音樂學院作曲碩士,繼續在該校攻讀作曲、鋼琴、指揮 |

| 1988 | 取得作曲博士學位,旋即舉家返台定居 |

| 1989-1994 | 任教東海大學音樂系 |

| 1991 | 擔任音契合唱管絃樂團指揮 |

| 1994-2000 | 任教東吳大學音樂系 |

| 1995 | 擔任音契合唱管絃樂團音樂總監,同時擔任日本Euodia交響樂團常任指揮 |

| 1996 | 創作交響曲第三號《台灣》 |

| 1999 | 創作《福爾摩沙四季》─給小提琴與絃樂團的協奏曲 九二一大地震後為台灣譜寫的緬懷曲製作成《留心》專輯,獲選為一九九九年金曲獎最佳古典專輯 |

| 2000 | 任教國立台灣師範大學大學音樂系 |

| 2002 | 創作《雙重協奏曲》 |

| 2003 | 文建會舉辦第一屆台灣鋼琴大賽,委託金希文創作指定曲《鋼琴幻想曲》 |

| 2004 | 創作室內樂《給人聲及絃樂團的俳句》 |

| 2007 | 獲Naxos出版金希文專輯,收錄《雙重協奏曲》以及《福爾摩沙四季》 |

| 2008 | 創作台灣唯一閩南語與英語並陳的大型歌劇《黑鬚馬偕》,為當年兩廳院的旗艦製作,連續展演四場,翌年製作成DVD出版 |

| 2009 | 創作《第一號鋼琴協奏曲》 |

| 2010 | 創作《舞後無痕》 |

| 2012 | 創作《三重協奏曲》 |

| 2015 | 由國家交響樂團製作,Naxos發行金希文專輯,收錄第三號交響曲《臺灣》及《第一號大提琴協奏曲》,由呂紹嘉指揮、楊文信擔任大提琴獨奏 |

| 2018 | 獲頒第二十屆國家文藝獎 |