為積極落實藝術生態之完善,國藝會自2009年起即已關注藝術評論領域,並陸續推出涵蓋不同藝術類別之專案計畫,並於執行經驗中,深刻體會到視覺藝術領域的評論生產與傳播有其特有的環境,在經過多方探查與專業諮詢後,於2018年在國藝之友蘇美智女士與文心藝術基金會葉曉甄董事長的贊助支持下,推出「現象書寫──視覺藝評專案」。

「現象書寫──視覺藝評專案」旨在鼓勵評論寫作的同時,亦兼顧其與館舍、藝文空間之質化交流,並能在與各類媒體的合作下,使具獨創性、國際觀點及系列研究性質之評論能夠獲得更廣泛的發表與推廣,進一步對視覺藝術生態產生正面的影響。本專案自2018年迄今執行三屆,獲補助之計畫不僅主題多元,其中也的確出現評論生產與各種機構或平台的串連與合作。為使本專案的成果能夠進一步分享給更多相關領域的工作者,國藝會與目前獨家贊助本專案的文心藝術基金會合作,4月17日於「文心藝所」舉辦以歷屆成果為主要內容的微型論壇,論壇以「文心之所藝」為名,《文心雕龍》(又稱《文心》)是中國第一部系統文藝理論巨著,也是歷史上專注於理論批評的重要經典,其在時代中扮演了深刻影響文學發展的「評論」角色,這個關鍵角色在陪伴各類藝術發展的過程中,也始終有著屬於它自身的創造性。

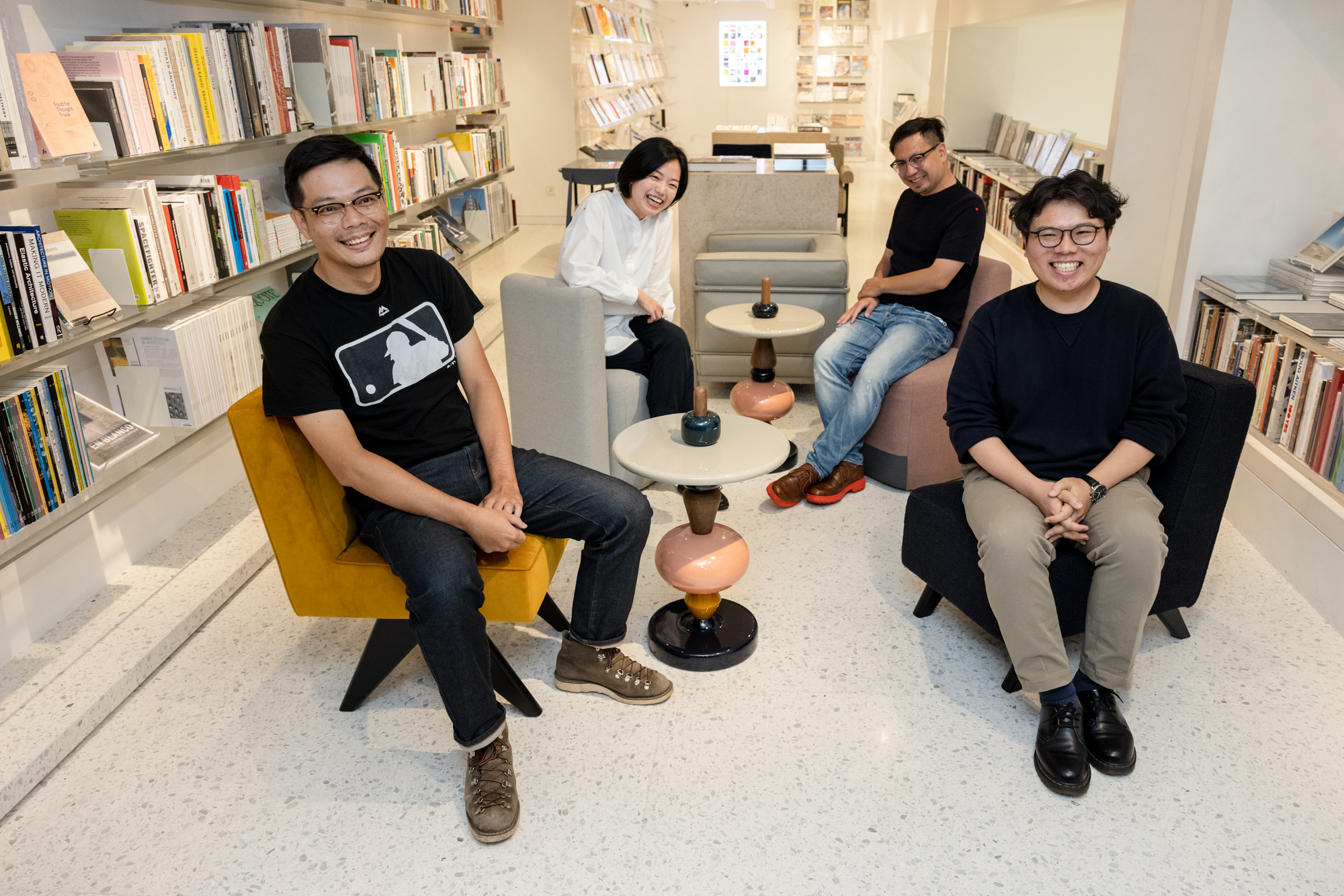

今天活動中邀請到陳定良、印卡、陳寬育與張紋瑄四位獲補助者提煉其計畫精華進行專題報告外,同時也邀請到蔣伯欣、游崴兩位參與專案評選的資深藝評人參與對話。陳定良的評論計畫聚焦於台灣、關島、菲律賓等地的當代小說、詩歌、新媒體藝術及歷史檔案研究,以群島思想來鬆動以往以大陸為中心的觀點,同時,就科技對於人文的影響開展出不同的書寫策略。印卡則著重於近年科技史、技術史如何大量被挪用至當代藝術語彙中,同時探討新科技進入社會所帶動的社會感知與認識。陳寬育的寫作計畫是以攝影延伸的相關材料作為文本研究,除了攝影美學,也拓展至戰爭攝影、街頭攝影、攝影標本與檔案等主題研究。張紋瑄則是分享她自2018年開始走訪南美洲、亞洲的八個國家,蒐羅各地的獨立出版、宣言、檔案尋找一種跨域共享的「反抗」態度。

文心藝術基金會葉董事長全程參與本日活動,致詞時表示看到自己支持的補助計畫可以獲得如此多樣性的成果,覺得很高興也很感動。論壇主持人、國藝會獎助組總監藍恭旭也特別感謝企業對本案的長期支持,讓這些好的藝評書寫計畫不再鎖在抽屜裡,能有機會更積極地傳播出去。